![表組の校正[チェックポイントとよくある間違いの紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/kurecity_kankou-bus.jpg)

目 次

表組の校正[チェックポイントとよくある間違いの紹介]

表組のデザインは多種多様ですが、起こる間違いは共通するところが多いです。

校正・校閲では、結構あるある的な間違いがあります。わざわざ経験を積んで覚えなくても、知識として持っておくだけで活かせるパターン化された間違いです。

いつどこで表組の校正をするかわかりません。起こりやすい間違いだけでも知っておくと役に立つ日がきっと来るはずです。

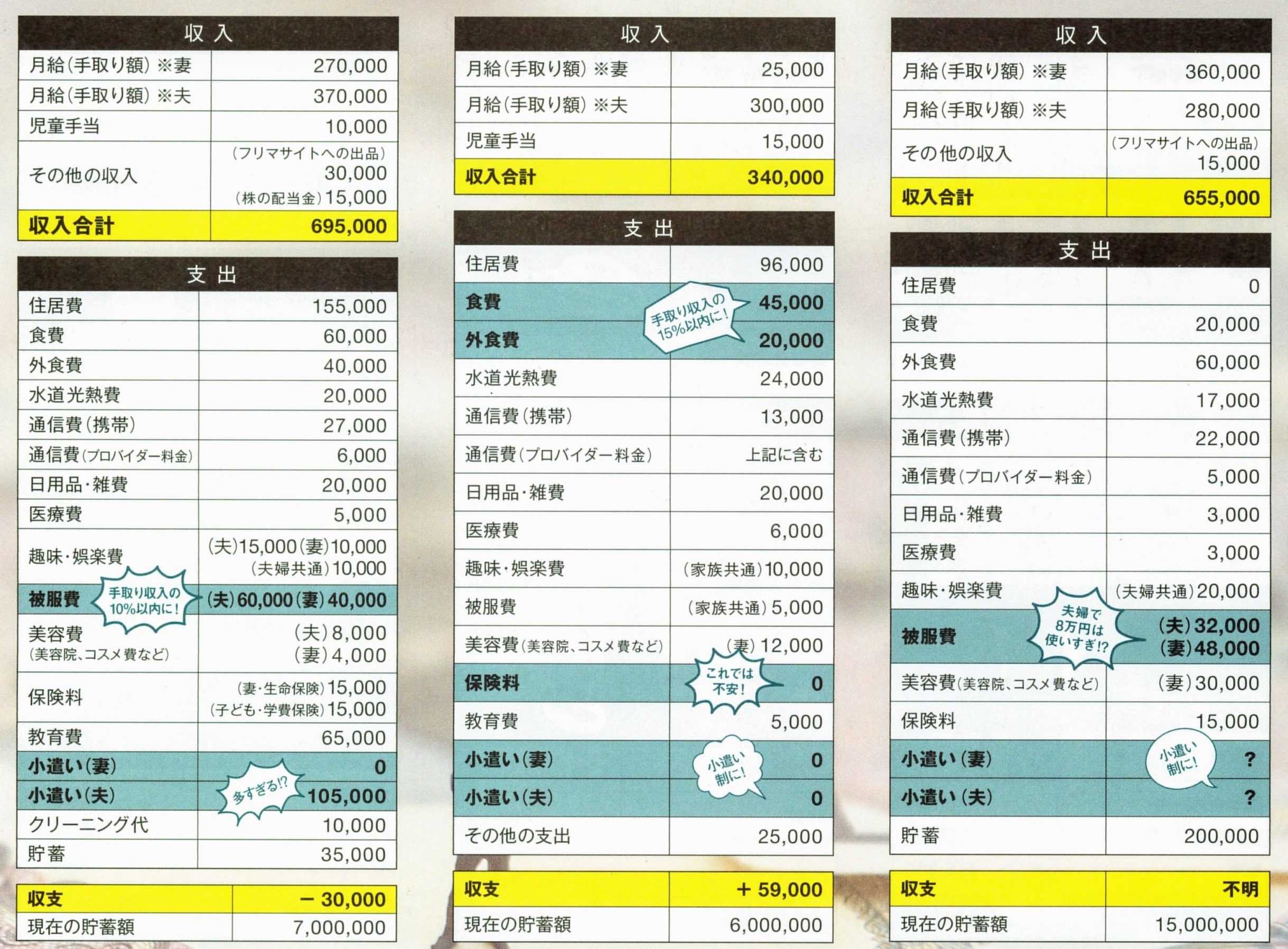

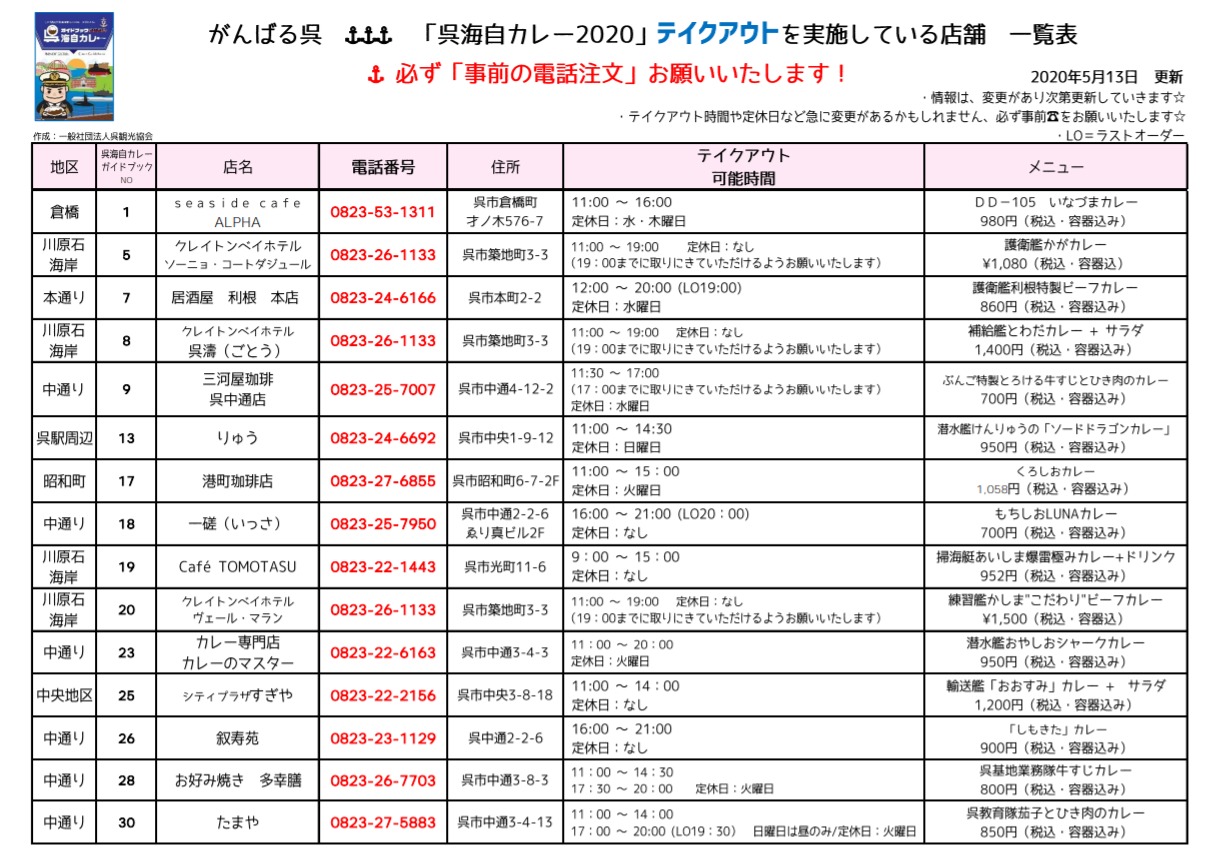

▼ 次のように表組には様々なデザインのものがあります。

製品のスペック情報をまとめたものもあれば、文字情報をわかりやすく伝えるために表組にして見せることもあります。

記事内の間違い例は、紙媒体で起こりやすいものです。

例として使用している表組の情報はすべてダミーです。

TOP画像の「アレイからすこじまのバス時刻表」の画像は、呉観光協会様のご厚意によりいただいたものです。

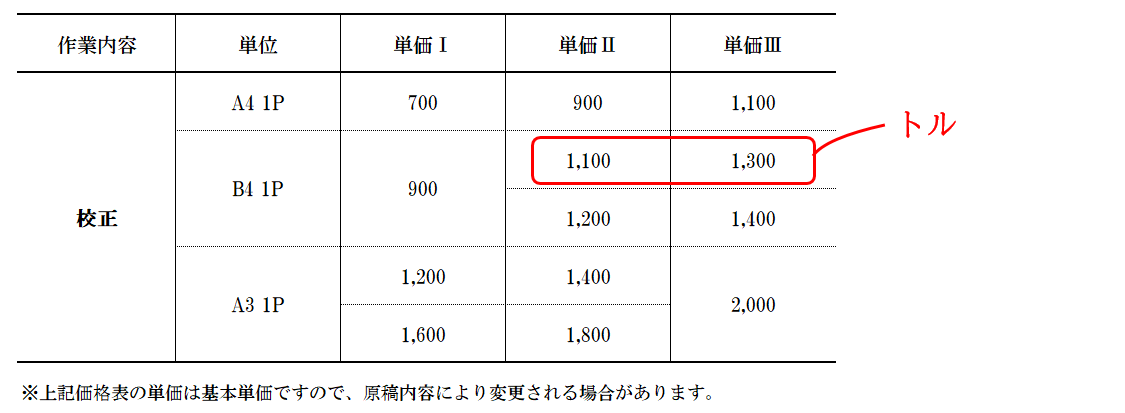

1. 一つの赤字が複数の箇所に影響する

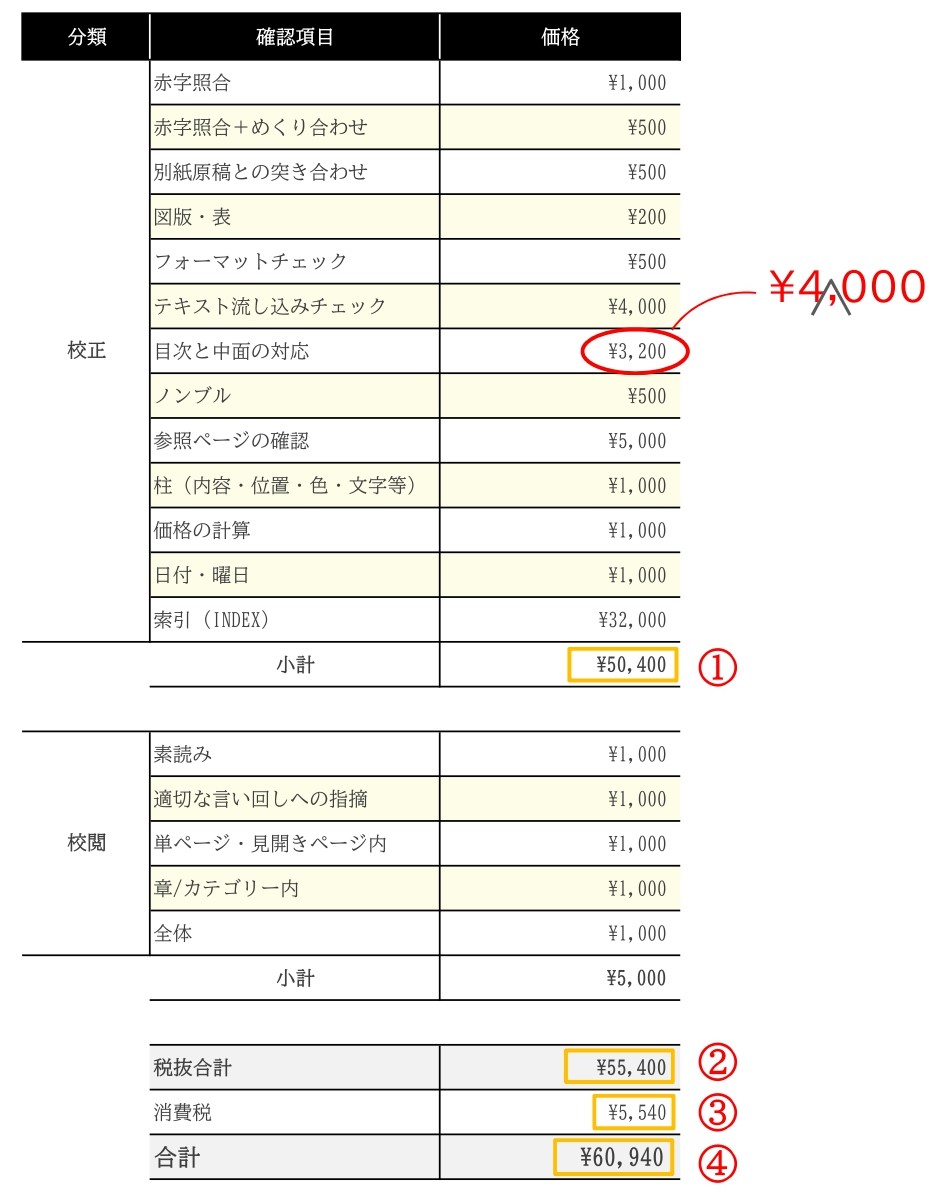

次のような見積もり金額を表組にしたものは、BtoBのメーカーカタログではよく見られます。

このような表は、一つの項目に赤字が入るだけでも、

---------------------

・小計

・合計金額(税抜)

・消費税価格

・合計金額(税込)

---------------------

などに影響してきます。

多くに影響するためクライアントの赤字の入れモレも多いです。

そのため校正作業では、原稿に入ってきた赤字の確認だけでなく、他に影響してくるところがないかの確認も必要になってきます。また電卓で計算し直す必要もあります。かなり手間のかかる作業です。

▼ 次の例では、一つの項目に赤字が入るだけで他の4か所にも影響してきます。

表組が大量にあるなら、クライアントに原稿へ一つ一つ赤字を入れてもらうよりも、完成データを支給してもらい、一から作り直したほうが時間短縮につながることがあります。

これは、クライアントとの関係性・修正量にもよるので、現場を仕切る管理者の裁量に大きく左右されてきます。

再度一からの作り直しのは手間だと思われがちですが、細かな修正を繰り返すよりも、トータルで見れば大幅に時間と労力を削減できることも多いです。

2. 色の付け忘れ

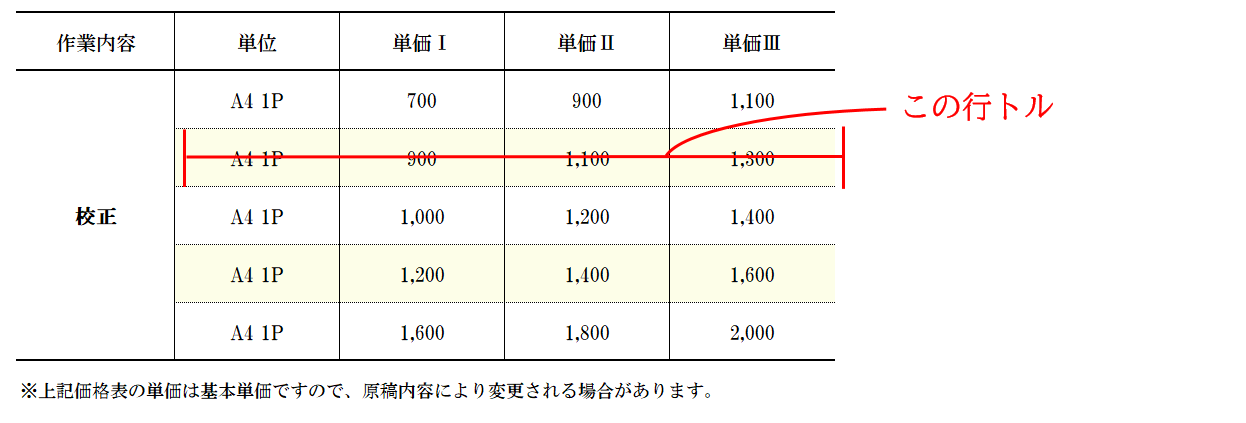

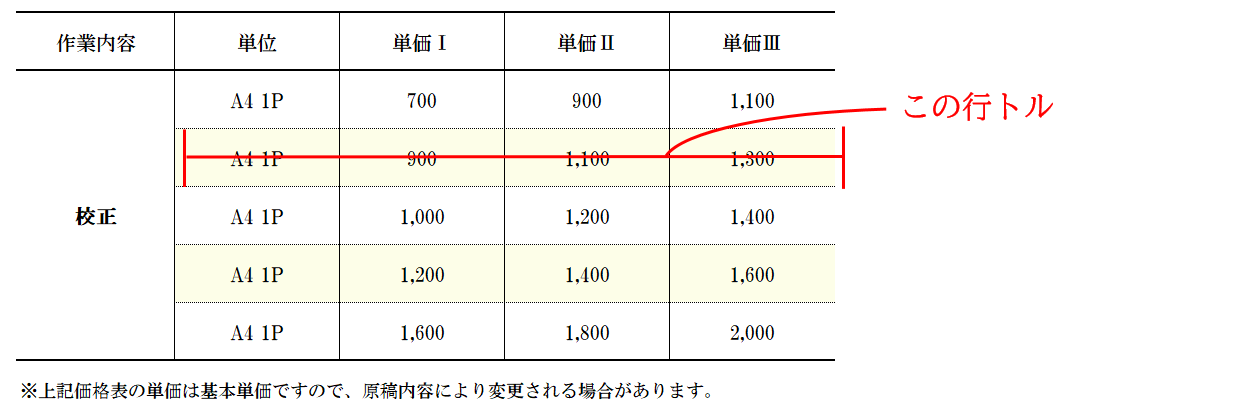

▼ 行が削除された場合

【赤字例】

【修正結果】

・指示通りに行は削除されたが、行の着色までは修正されていない間違いです。

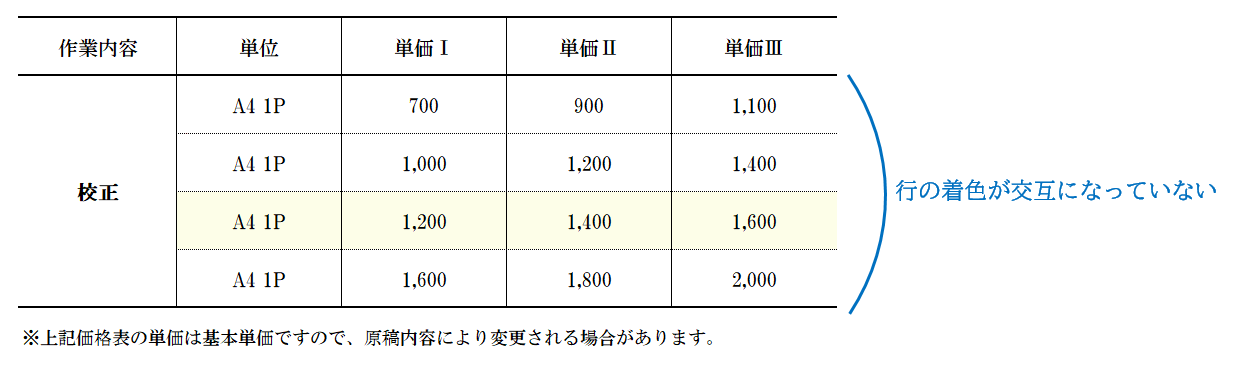

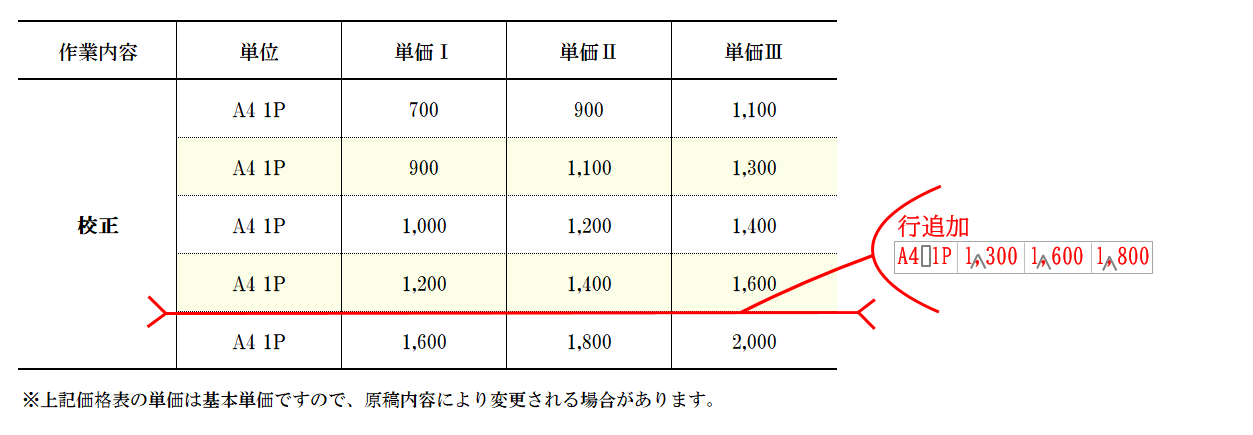

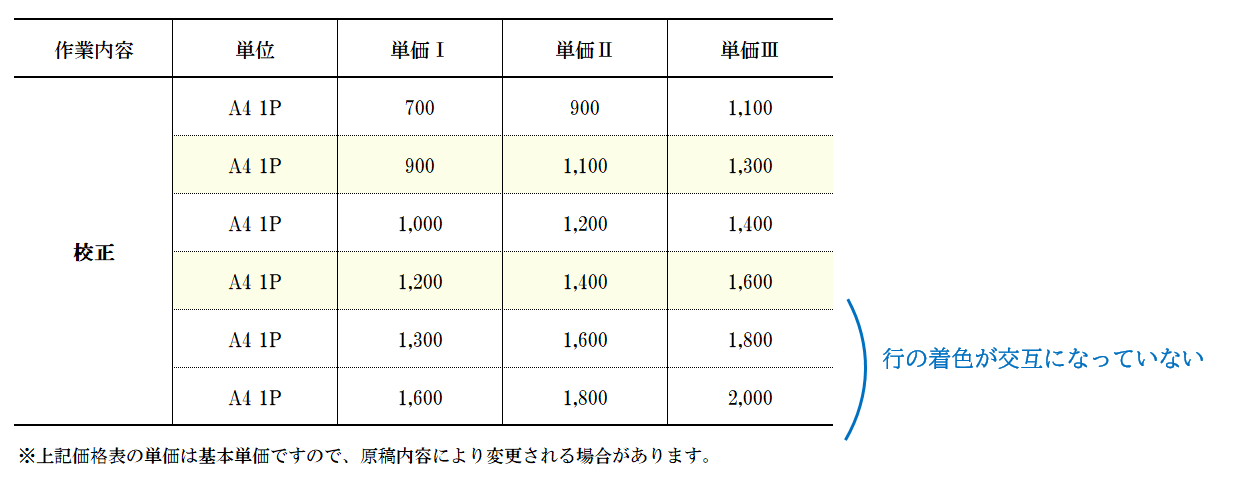

▼ 行が追加された場合

【赤字例】

【修正結果】

上の例は行でしたが、列でも同様のことが起こりえます。

校正側で、行の削除や追加の赤字を入れるときは「色アミも(交互に)修正スル」など補足しておくと、このような間違いを防ぐことができます。

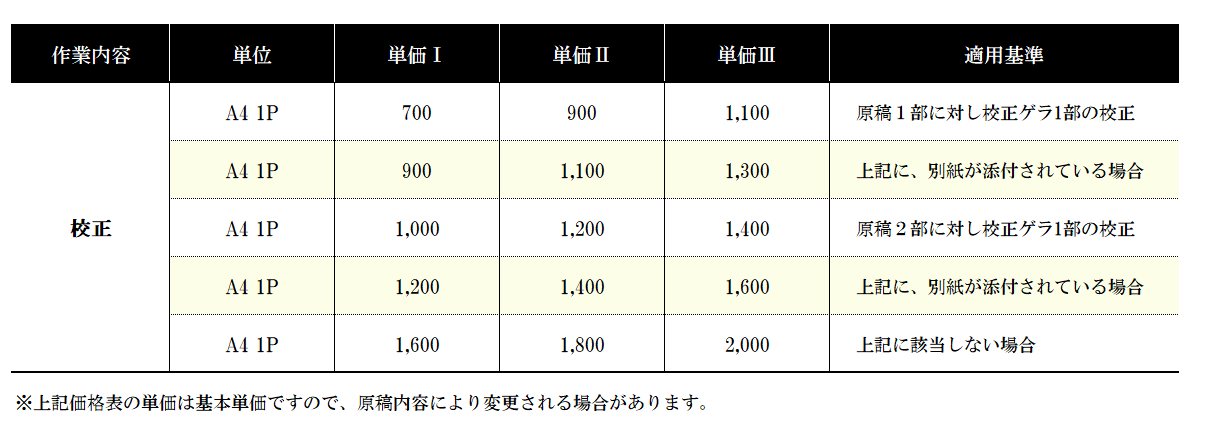

3. 体裁の間違い

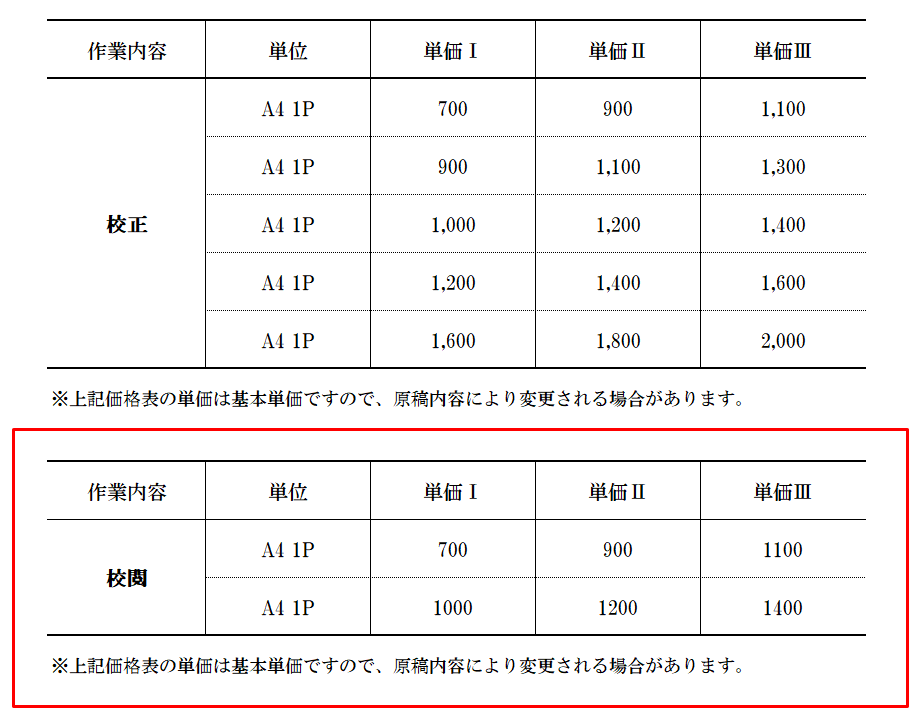

▼ 新しく表組が追加された場合

・既存の表組に、新しく表が追加された場合です。

赤枠で囲まれた表組が新規で追加されたものです。上の表は既存です。

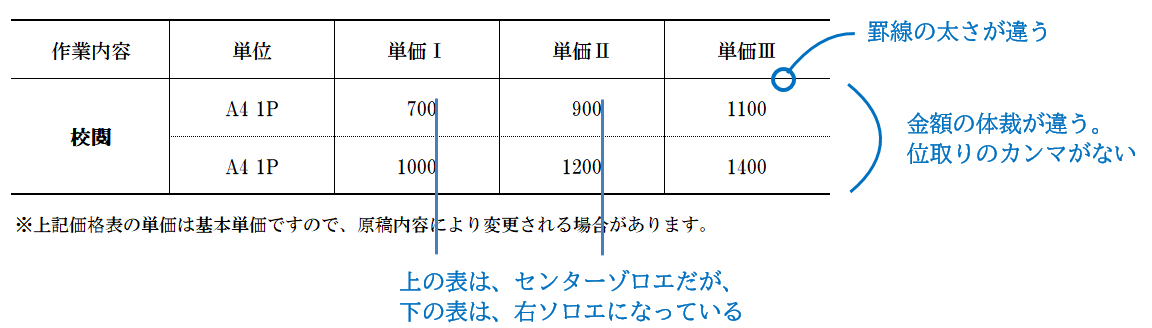

【部分的な追加】 既存と新規の表で相違点を見つけていきます。

【相違点】

新たに追加された表組が、既存のものと体裁が違っていることはよくあります。これは表だけでなく、文章でもそうです。

新規で追加の指示があった場合 『入っていたらOK』ではなく、既存のものと見比べるクセを付けておくことが大切です。

文章でも、新規で追加されたものと既存のものとで、表記がバラつくていることがよくあります。

4. 表組周りの不具合

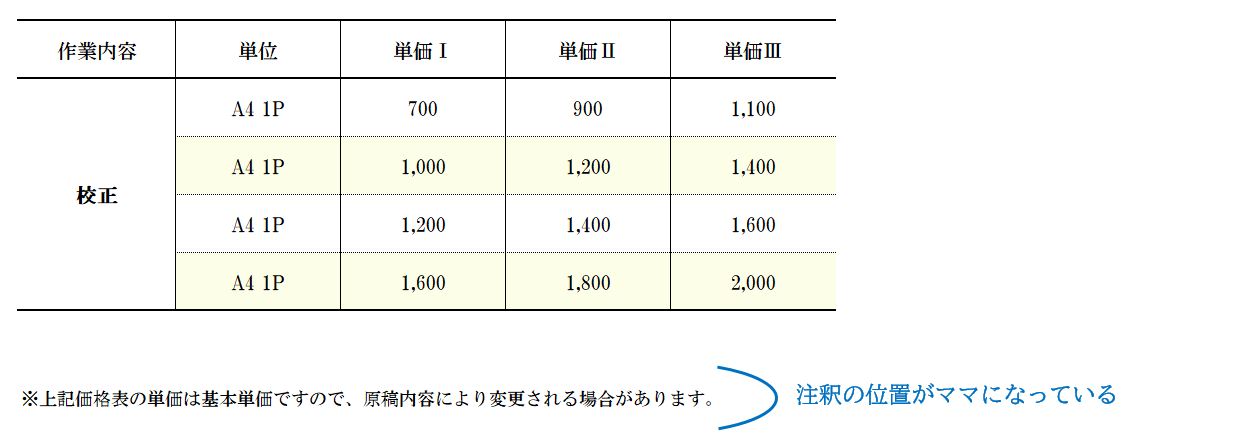

▼ 行が削除された場合

【赤字例】

【修正結果】

・行が削除された分、表自体は上へあがったが、注釈はそのままという状態です。

見る側にとっては、表組と注釈はセットのように見えますが、データ上は別々で作成されています。そのため、このような不具合が起こります。

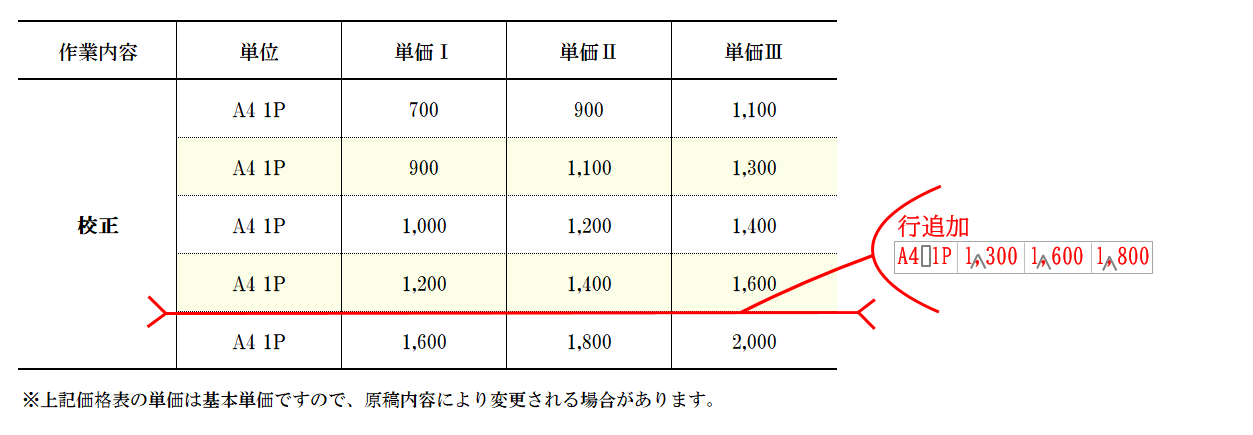

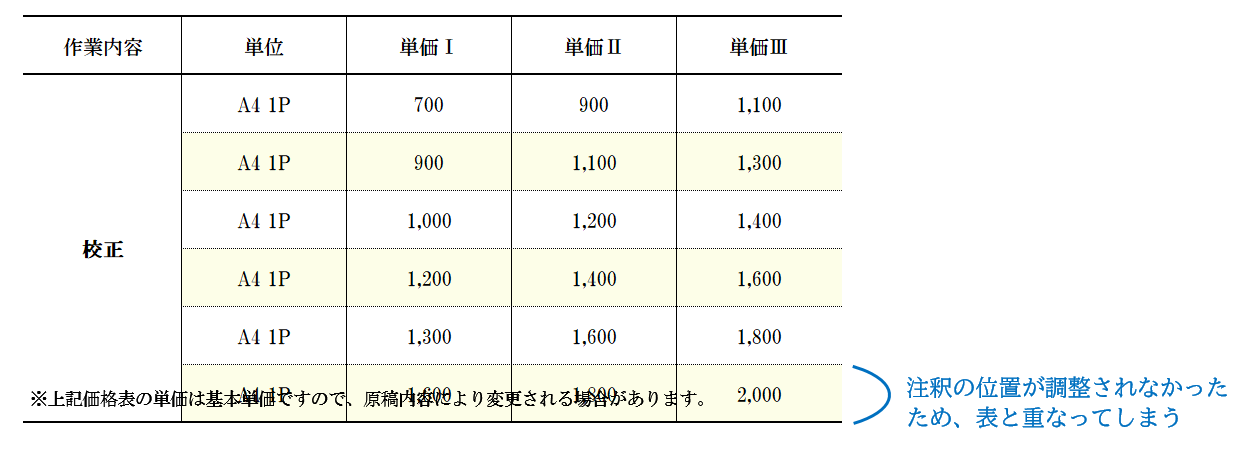

▼ 行が追加された場合

【赤字例】

【修正結果】

ここで覚えておきたいことは、表とそれに付随する文は、それぞれが独立して作成されているということです。そのため、表を移動しても文がセットで付いてくることはありません(※画像とキャプションの関係と同じです)。

表組と注釈のアキが広がるのは、まだ文字が読めるだけマシですが、表と文字との重なりは完全にアウトです。

このような間違いは、表組だけではありません。文字が増えたり何かが追加されたりした場合は、どこかに不具合が起きていないか入念に確認する必要があります。

文字の重なり以外にも、修正前は均等アキだったものが、修正後はアキが不揃いになっているというケースもよくあります。

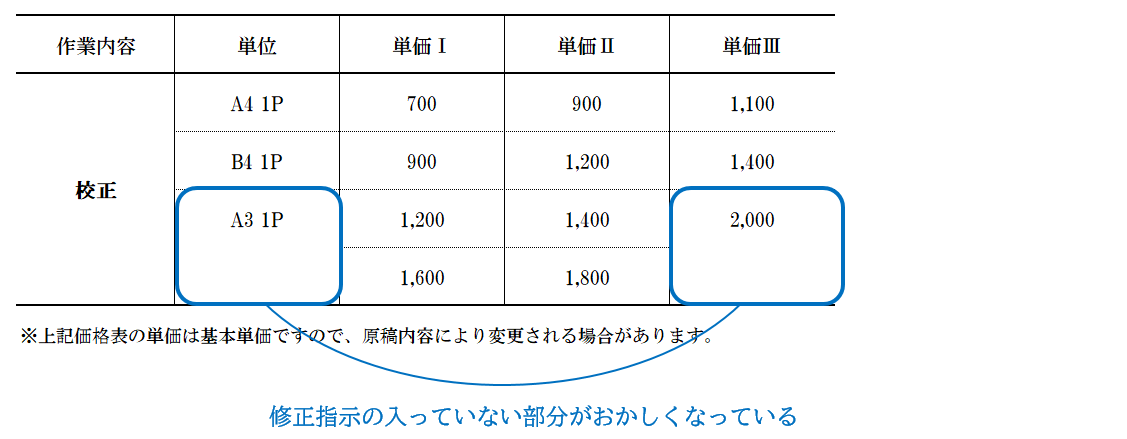

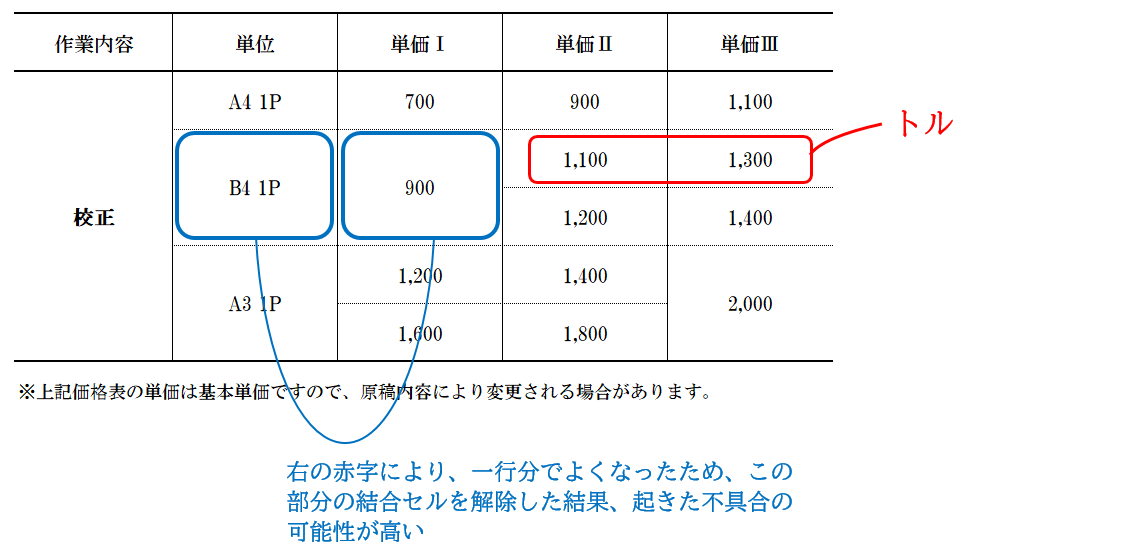

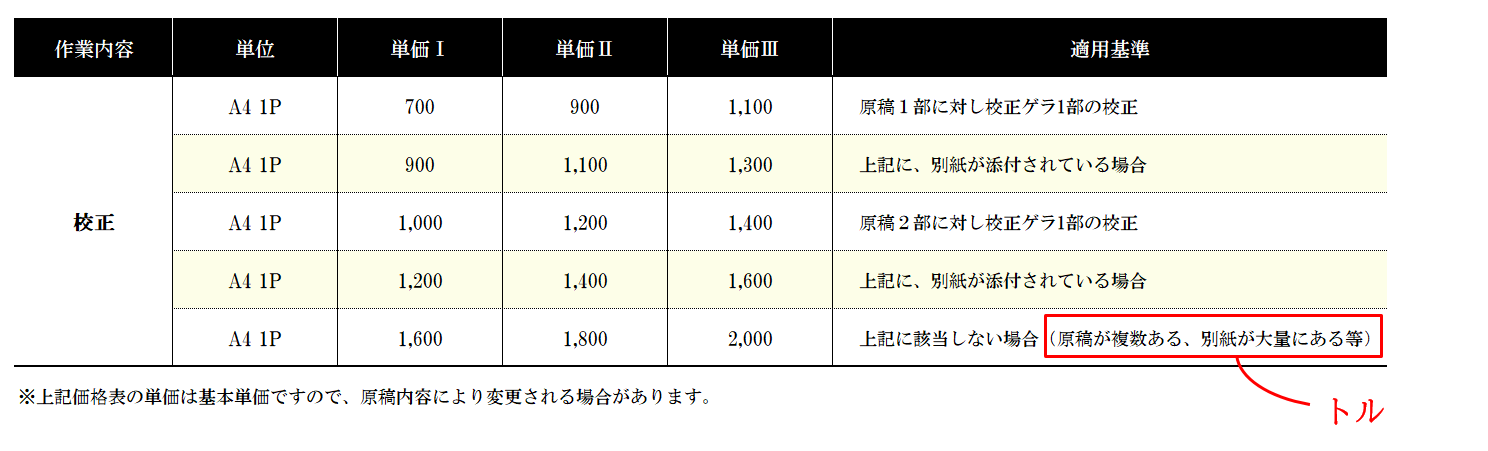

5. 予期せぬ不具合

▼ セルが結合された表組で見られる予期せぬ間違い

【赤字例】

【修正結果】

【原因】

「トル」の赤字によって「B4 1P」の行が一行分で収まるようになり、セルの結合を解除した結果、起きた不具合の可能性が考えられます。

ここでは、セルの結合を解除した結果として起きた不具合の例ですが、他にも文字の追加や削除によって文字の位置がズレるということもよくあります。

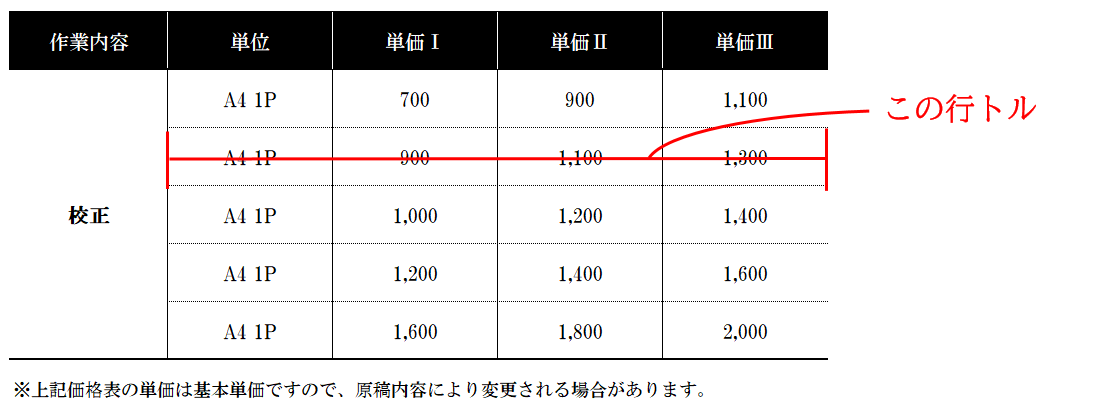

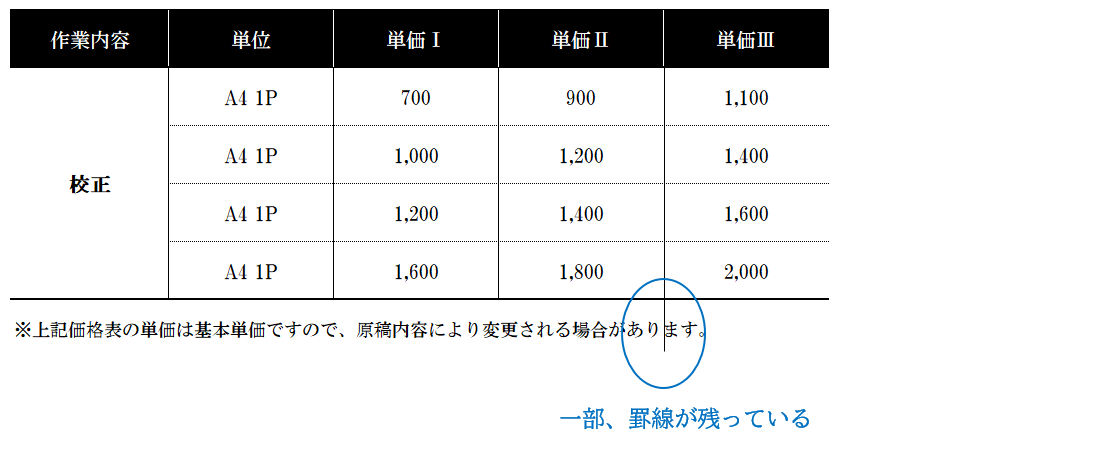

6. 罫線のズレ

【赤字例】

【修正結果】

この例は、罫線が表組からハミ出しているのでわかりやすいですが、罫線が短すぎる場合は気づきにくいので注意が必要です。

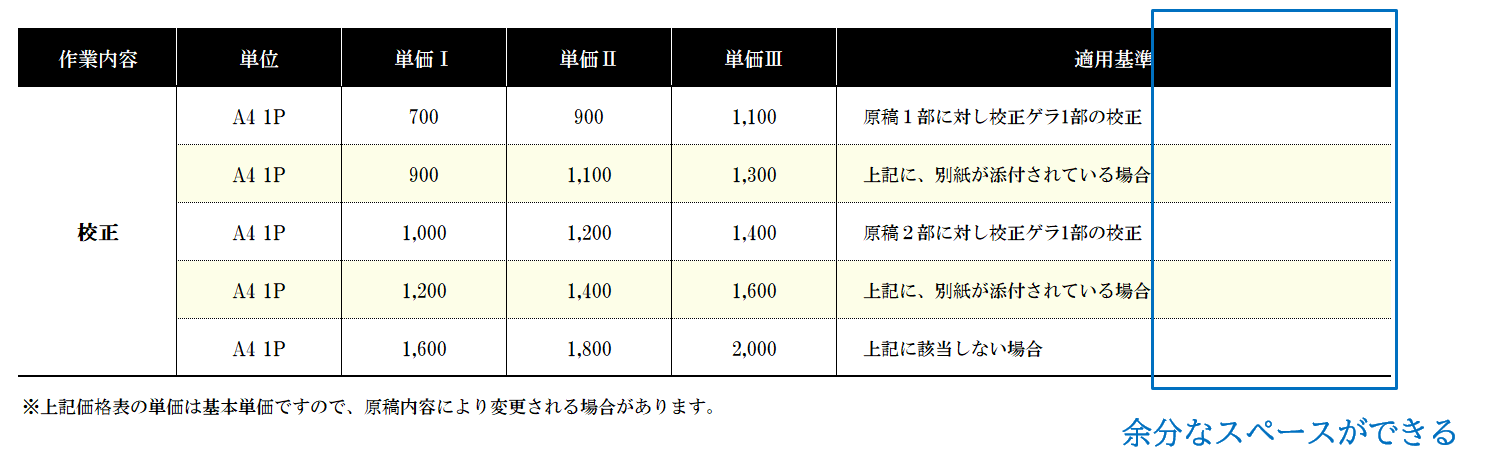

7. 余分なスペース

【赤字例】

【修正結果】

【補足】

修正によってできた余分なスペースは、必ずツメルということではありません。他の表組とのバランスや見た目などから、そのままにすることもあります。

仮に、上の【修正結果】の余分なスペースを詰めたとしたら次のようになります。

おわりに

表組の修正では、何が起こるかわからないという前提で校正をしたほうがよいです。たとえ一か所の赤字でも、気を抜かずに周りをよく見て、全体をパタパタ(めくり合わせ)で入念に確認することです。

『こういう間違いは起こらないだろう』という思い込みをすべて捨てることが大切です。

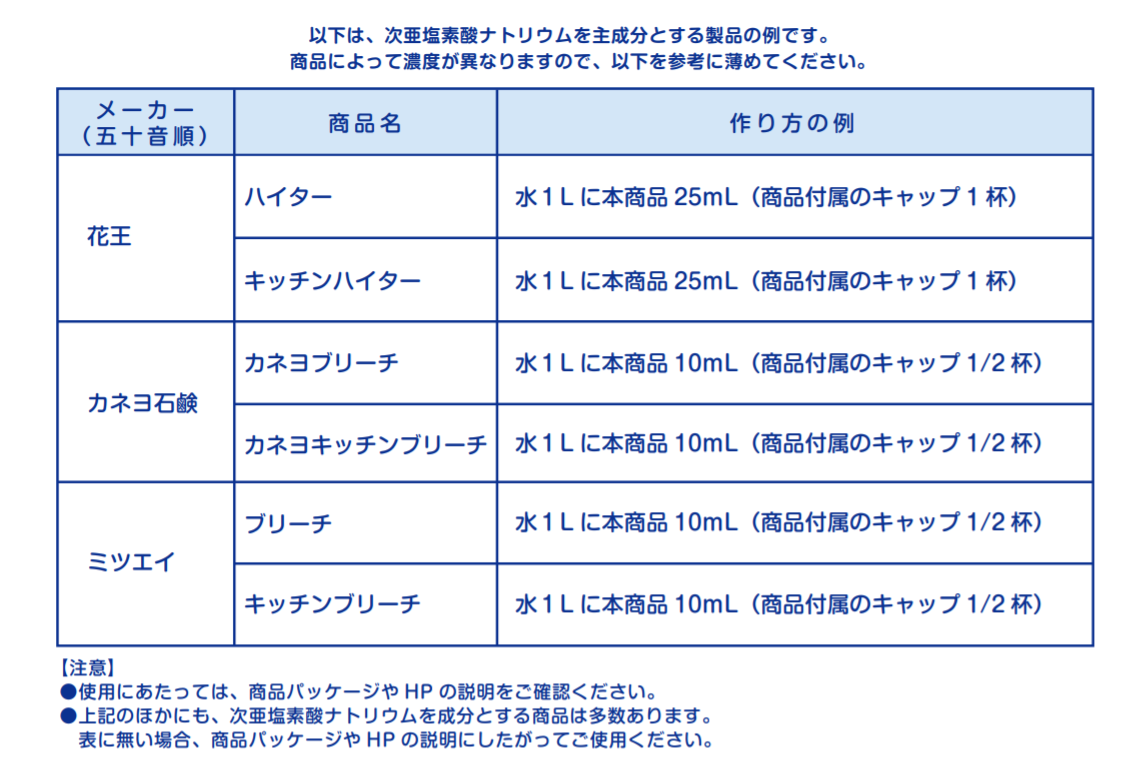

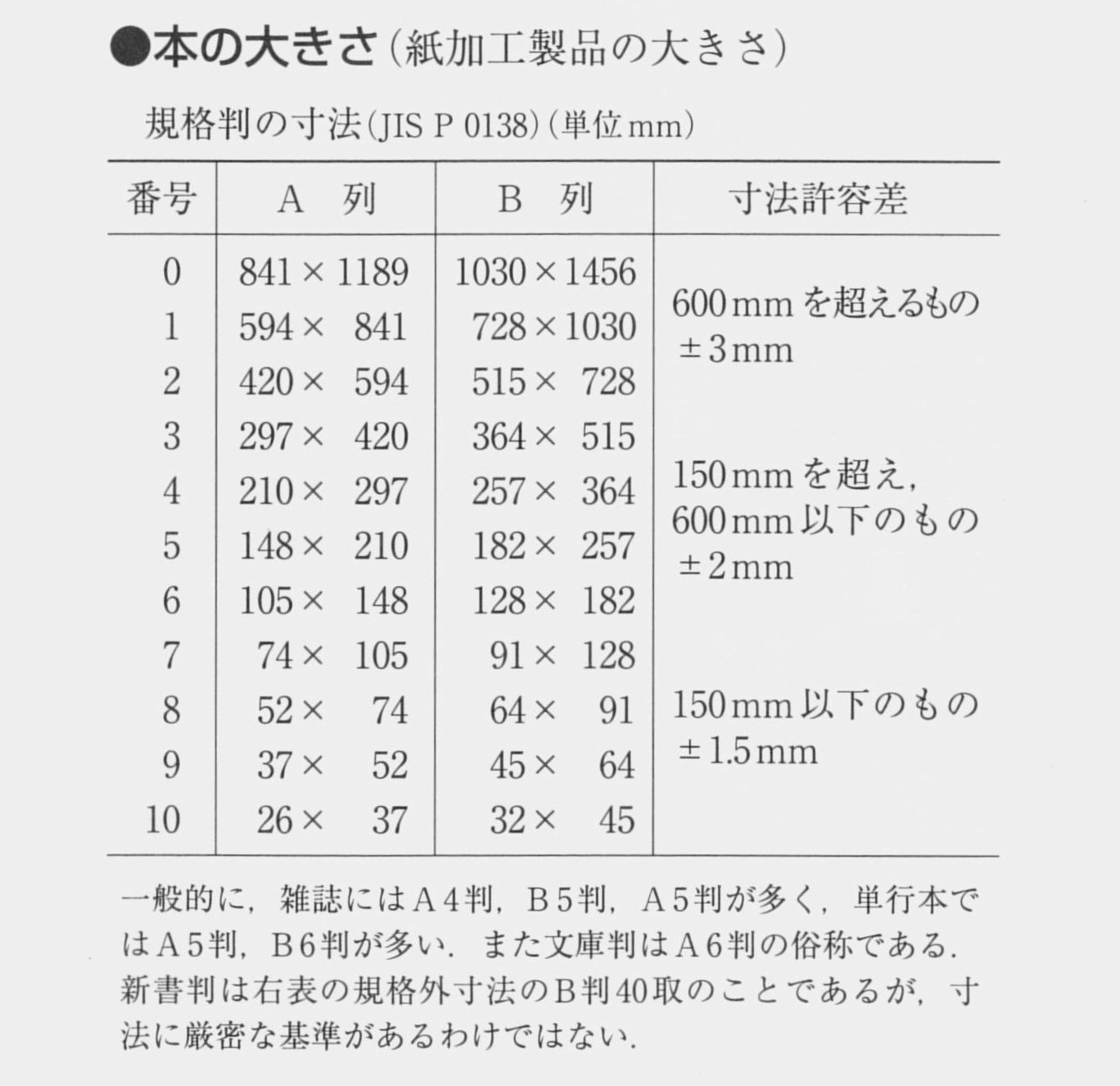

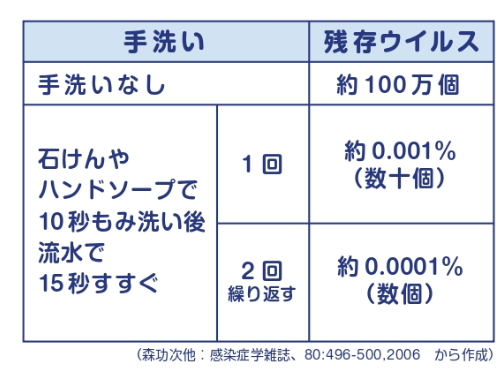

【表組の画像は、以下の書籍・雑誌・HPより引用】

・『InRed』2020年6月号増刊(宝島社):「貯め体質」になれるマネーブック

・厚生労働省:「手洗い方法」

・日本エディタースクール出版部:校正記号の使い方

・呉観光協会HP:「呉海自カレー」

・厚生労働省:「次亜塩素酸ナトリウム液の作り方」

・呉観光協会HP:「アレイからすこじま」

![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)

![校正の業務マニュアル(ルール作り)の効果と作成基準[具体例をあげて説明]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/Proofreading-manuals-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)