![よく使う校正指示を厳選[校正記号一覧と最適な使用法を解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Proofreading-Instructions-and-symbols.jpg)

目 次

よく使う校正指示を厳選[校正記号一覧と最適な使用法を解説]

校正指示の中でも、よく使用される基本的な校正記号をイラスト付きでまとめてみました。ビジネスで校正記号を頻繫に使用しない方にとっても、わかりやすい校正記号の使い方を紹介しています。

校正記号は、第三者に訂正内容を簡潔・明瞭に伝えるために生まれたものです。その使用のルールとして定められているのが「JIS印刷校正記号」です。

そのJIS印刷校正記号を踏まえつつ、伝わりやすさ・使いやすさを考慮して、一部アレンジした最適なものにしています。

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

1. 文字の訂正(修正)

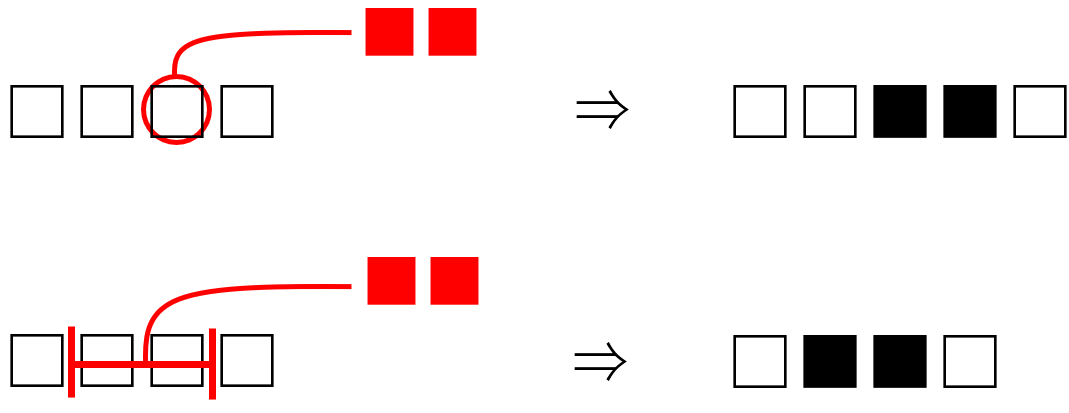

▼ 訂正指示

訂正したい文字を丸で囲むか、取り消し線を入れて指示します。

訂正の指示は、最もよく使う校正記号です。

他の校正記号にも共通しますが、使用で気を付けておきたいことは次の3点です。

1. どこを修正するのか?

⇒ 修正範囲を明確にする

2. どうするのか?

⇒ 修正結果をイメージする

※その指示だけでイメージした修正結果になるか? 指示に不足がないか?

3. 指示は丁寧に書く

⇒ 相手に誤解を与えないような乱雑な字や略字などは使わない

2. 文字の挿入(追加)

▼ 挿入指示

訂正の指示と似ていますが、挿入指示は、挿入したい文字を2股の線で挟むのがポイントです。また、引き出し線の先端に「∧」を付けて、挿入位置を明確にします。

2股の線にしなくても意味は通じますが、挿入指示だとハッキリさせるために「∧」は付けておきましょう。

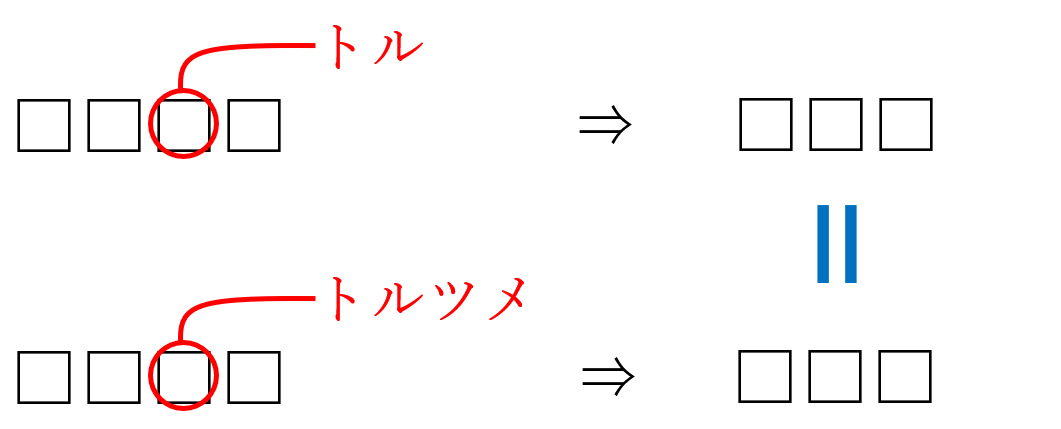

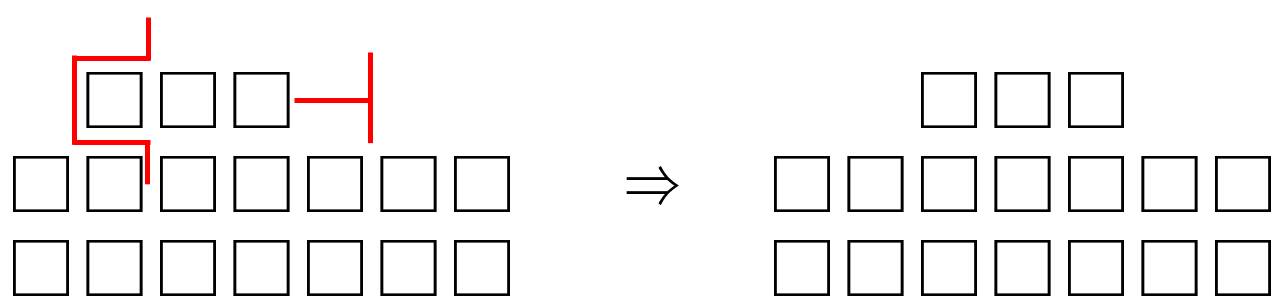

3. 文字の削除(トルツメ・トルアキ)

▼ 削除指示

■ 「トル=トルツメ」

⇒ 文字を取ってツメル

■ 「トルアキ=トルママ」

⇒ 文字を取って空いたママにしておく

「トル」に関する指示は4つあるように思えますが、実質は2つだけです。

校正記号表では、基本「トル」と「トルアキ」を使用し、「トルツメ」と「トルママ」は許容とされています。

この中で使い勝手がいいのは「トルツメ」と「トルアキ」です。「ツメ」と「アキ」が対比の関係にあるので覚えやすく、指示の内容も伝わりやすいです。

どの赤字を使うかは自由ですが、使う赤字は常に統一しておきましょう。

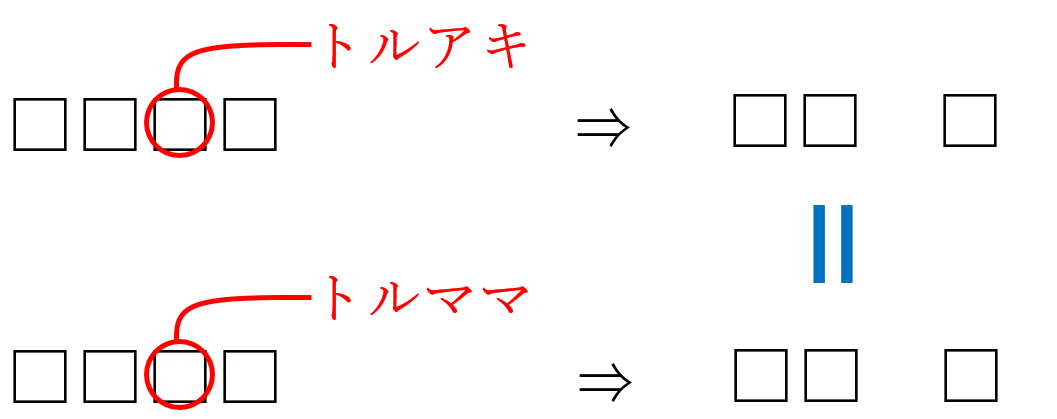

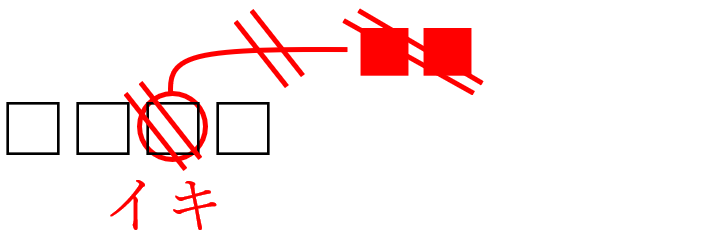

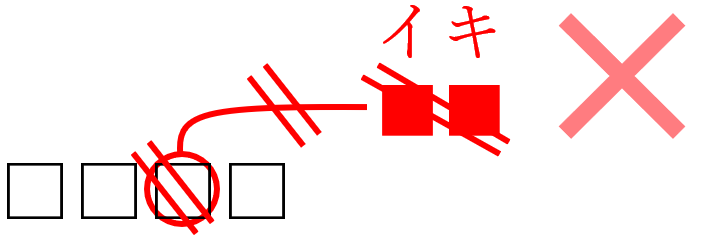

4. 赤字の取り消し(イキ・ママ)

▼ 赤字を取り消す指示

「イキ」の文字は、生かしたい元の文の近くに書きます。

【間違った使い方】

「イキ」を入れるのは、書き込んだ赤字に対してではありません。

「ママ」「モトイキ」「モトママ」も同じ意味です。使い方も同様です。簡潔・明瞭を基準とするなら「イキ」や「ママ」のどちらかを使用しましょう。

職場にもよりますが、修正液や修正テープで赤字を消すことがあります。

赤字で「イキ」とするのか修正液などで消すのかの判断は、置かれている制作環境次第なので、どちらが正しいともいえません。

ただ修正液やテープを使用する場合は、はがれないように上からメンディングテープなどで補強しておくことをおすすめします。

ゲラは自分だけが扱うものではないので、何らかのアクシデントで修正部分がはがれてしまう恐れがあります。

5. 改行する + 改行をやめる

▼ 改行指示

改行の校正記号は、『改行後、文頭を一字下げするという指示』です。ですが、この意味を知らない方も多いです。

そのため、改行指示を使うときは、改行後に行頭をどうするか文字を添えておくことです。そうすれば、修正側に誤解を与えることもありません。

----------------------------------

・改行後、一字下げするなら

「改行記号」+「一字下ゲ」

・改行後、一字下げしないなら

「改行記号」+「一字下ゲズ」

----------------------------------

校正記号だけでは伝えきれないことも多いです。修正側に誤解を与えそうだと思ったら、文字で指示を追加しておくことです。校正記号にこだわりすぎるのはよくありません。

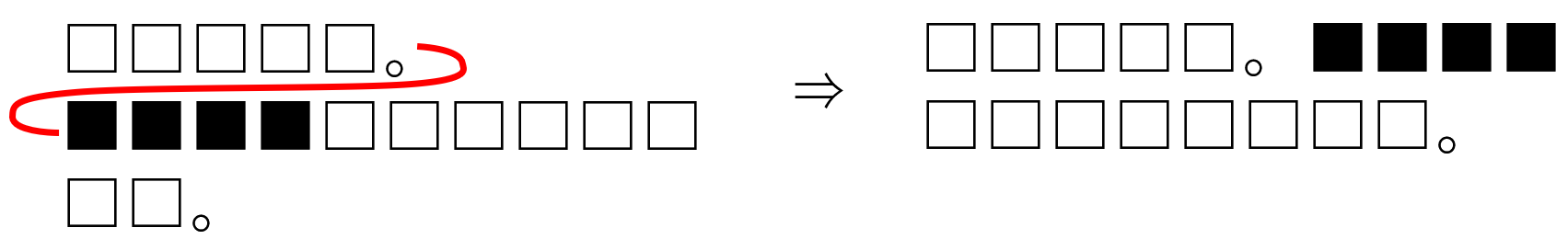

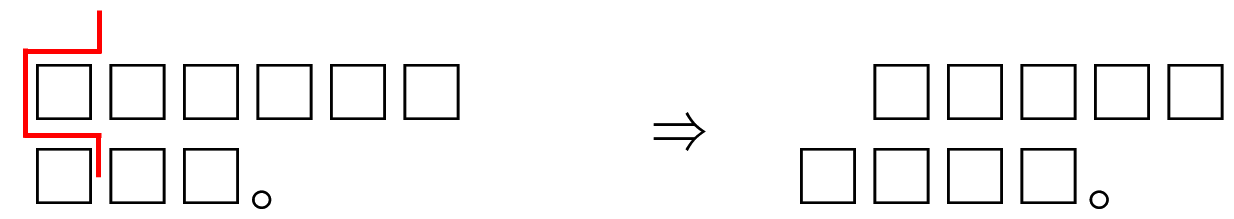

▼ 改行をやめる指示(追い込み)

改行をやめたいときは、該当箇所の文末と文頭を赤線でつなぐだけです。

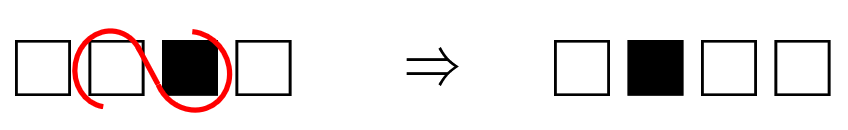

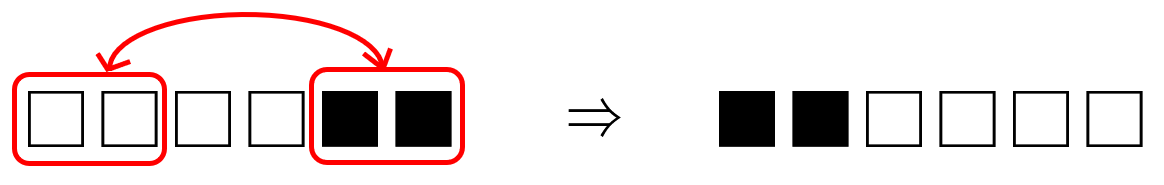

6. 文字の入れ替え

▼ 入れ替え指示

■ 隣接する文字

※入れ替え指示の記号は、S字でも逆S字でもどちらでも大丈夫です。

■ 離れた文字

7. 文字の移動+字下げ

▼ 文字の移動の指示

どの位置まで移動させるかを、明確に指示しなければいけません。記号だけでなく、「一字右へ」や「一文字分右へ」などの文字も補足しておくほうが親切です。

▼ 字下げの指示

段落の行頭を一字下げするときに使用にします。移動の指示と違い、どこまで下げるかの記号は不要です。

8. アキ + ツメ

▼ アキとツメの指示

校正記号表から少しアレンジした指示になります。わかりやすく簡潔な使い方を紹介します。

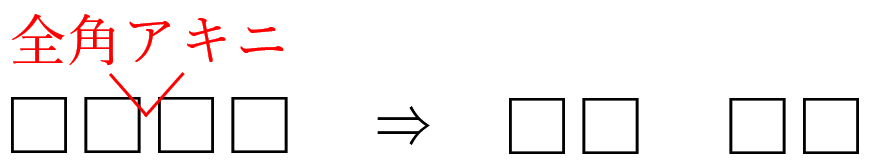

■ アキの校正指示

アケル場合は、どれだけアケルのかを指示します。

全角2文字分アケルなら「2倍アキニ」、3文字分なら「3倍アキニ」となります。

ただ、「2文字分アキ」「3文字分アキ」と指示しても普通に通じます。

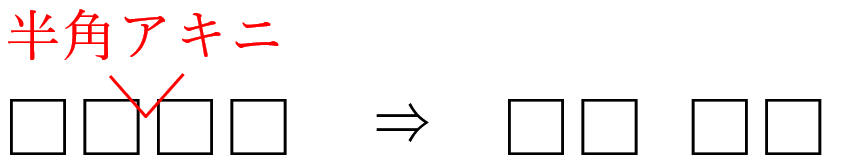

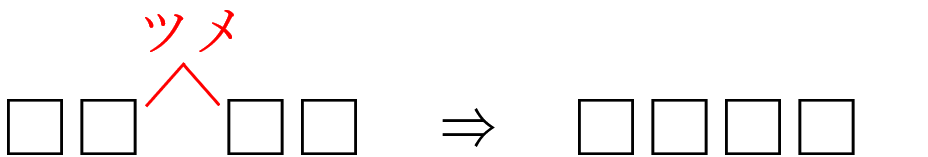

■ ツメの校正指示

アケル指示とは違い「ツメ」の指示だけで、アキがどれだけあってもすべて詰まります。

※校正記号表では「ツメ」でなく「ベタ」ですが、意味が伝わりやすいので「ツメ」を推奨します。

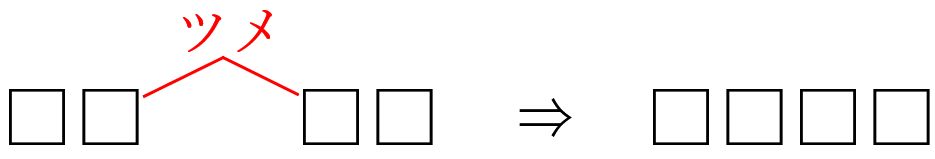

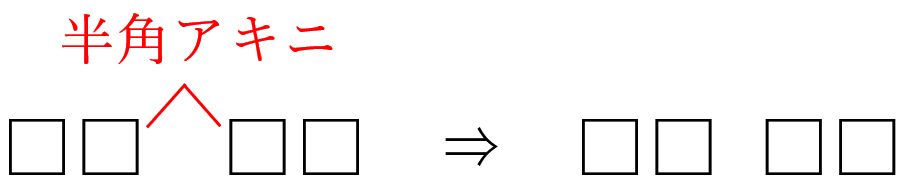

仮に、全角アキを半角分だけツメたいなら「アト半角ツメ」という指示があります。次のようにしたい場合です。

□ □ ⇒ □ □

ただ、この場合も下の指示のほうがわかりやすいです。どの状態にするか結果を述べた指示です。これは校正記号表通りの指示です。

※「アキニ」の指示につられて、アケル記号「∨」にしないように注意しましょう。

おわりに

校正記号だけで、すべての修正指示を伝えることは不可能です。そのため、校正記号だけでなく相手に伝わるように文字で補足して伝える工夫も必要になってきます。

校正記号の第一は、相手に修正内容を明確に伝えることです。簡潔・明瞭が原則とされていますが、伝わりづらい内容の指示なら、文字で指示しても図を書いて指示しても問題ありません。

くれぐれも校正記号表に載っているからという理由で、あまり知られていない校正記号を使うのは避けましょう。

![図や画像の傾きを直す・回転させる[校正記号の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/tilt-rotate-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![括弧の種類と使い方[全角半角など校正での注意点]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Names-of-parentheses-500x334.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)