![校正記号の基本ルール:引出し線の使い方[文字の挿入や訂正]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/leader-in-proofreading-mark.jpg)

目 次

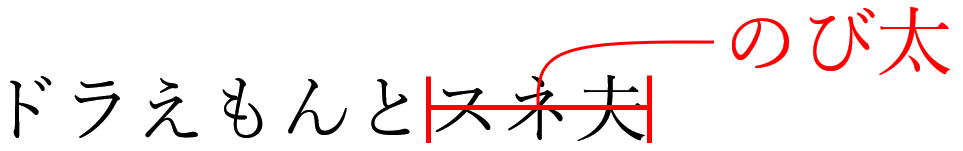

引出し線の使い方とルール[文字の挿入や訂正]

この記事では、校正記号を使う際の基本中の基本となる引き出し線について解説しています。簡単に思える引出し線ですが基本的な使い方があり、引出し線の入れ方一つで校正指示のわかりやすさも変わってきます。

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

※例文は『Wikipedia:ドラえもん』を参照しています。

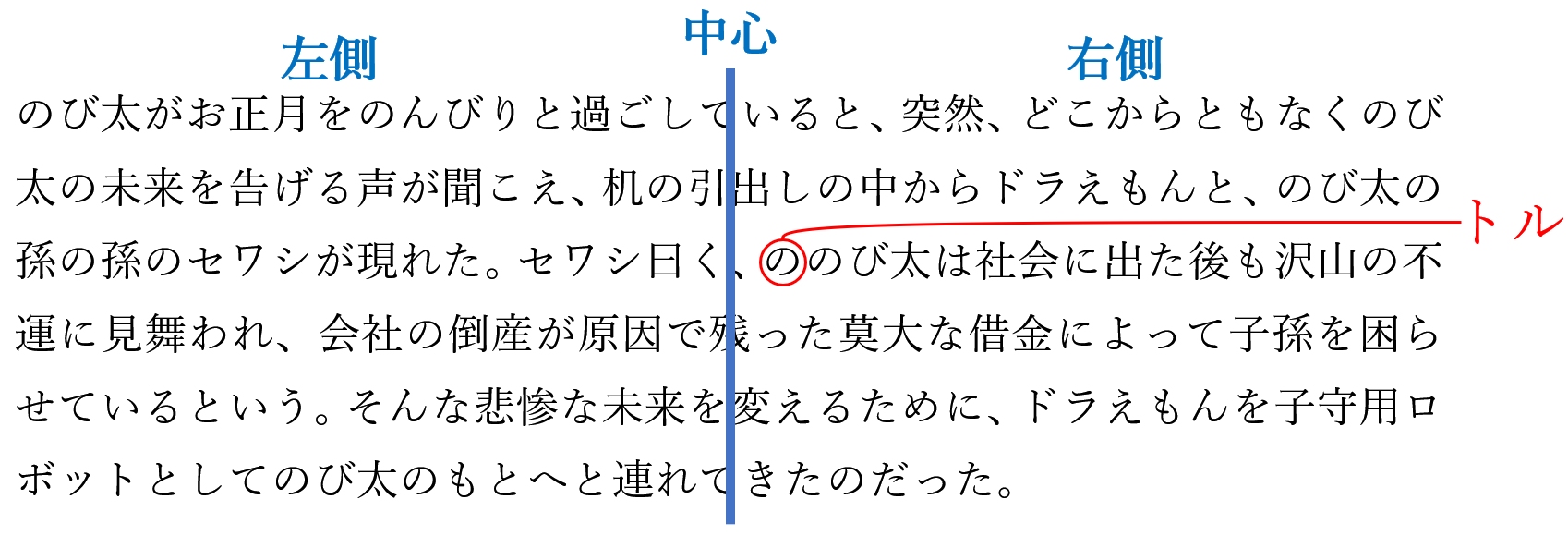

1. 引出し線の使い方と基本ルール

引出し線の使用には、以下のように3つの基本ルールがあります。

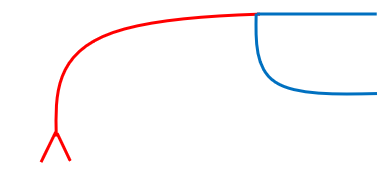

<1つ目のルール>

・中心から右側の赤字は、右側の余白に書く

・中心から左側の赤字は、左側の余白に書く

これはあくまで基本的なルールなので、右側の余白に既に赤字や疑問出しが多くあるようであれば、左側に引出しても問題ありません。また、わかりやすいのであれば上や下の余白でも大丈夫です。

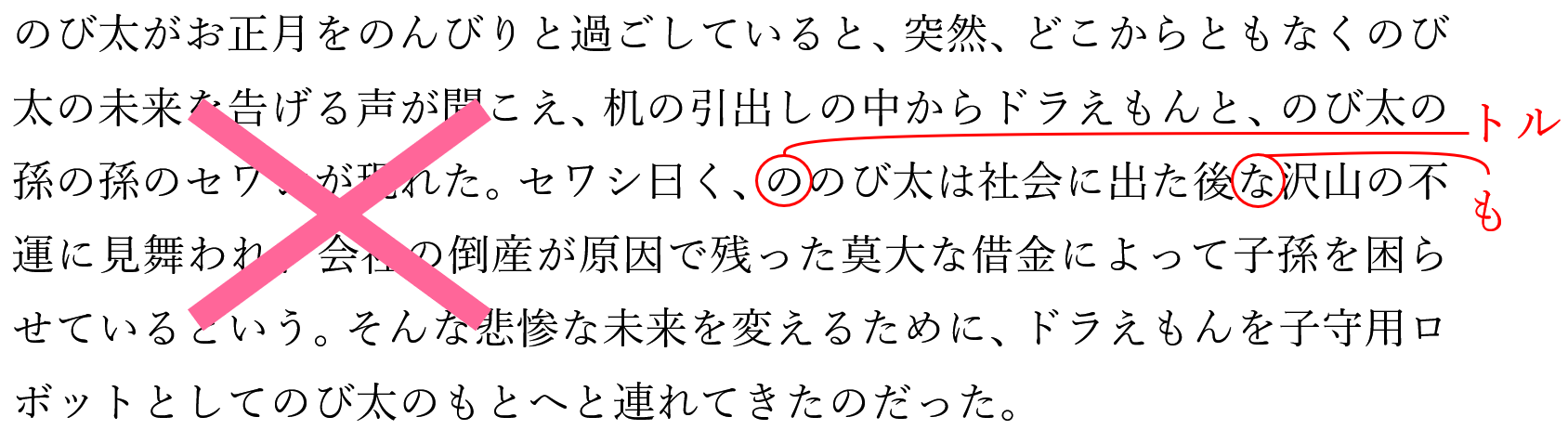

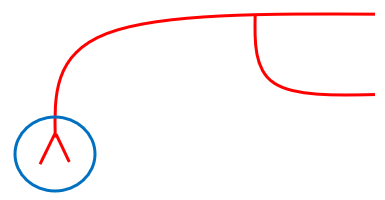

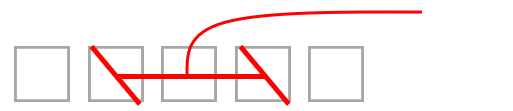

<2つ目のルール>

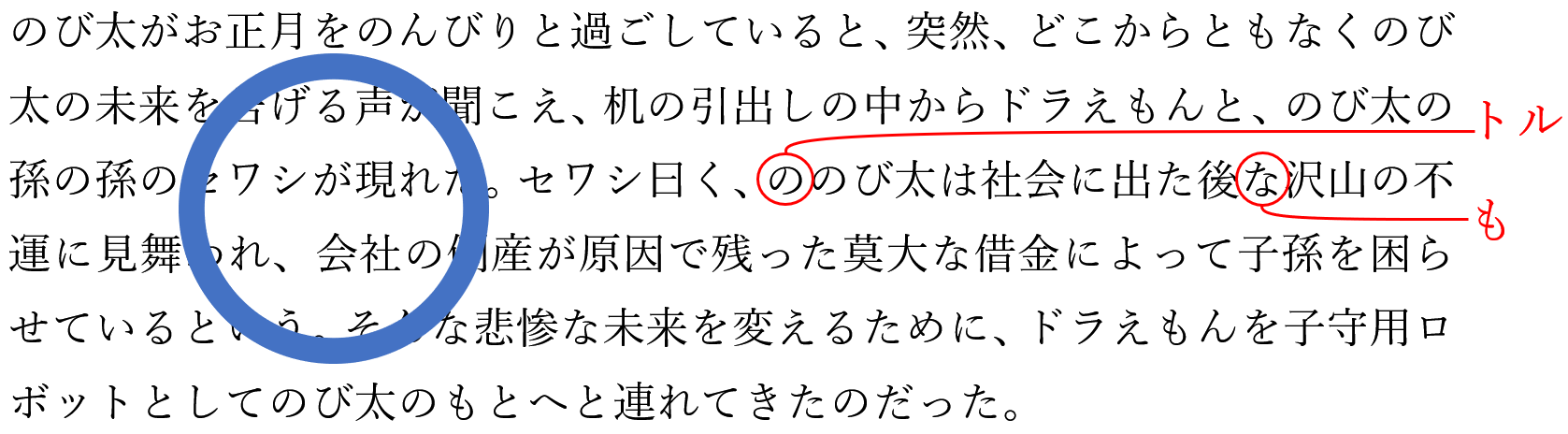

・引出し線はなるべく短く、行間に沿うように書く

・引出し線が交差したり、赤字同士が近づかないようにする

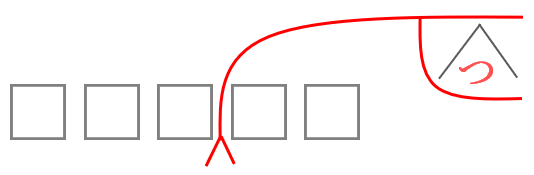

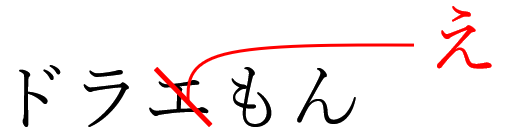

【避けたい赤字の入れ方】

一つの行間に複数の引出し線があると赤字を混同する恐れがあるので、そのような使用は避けます。

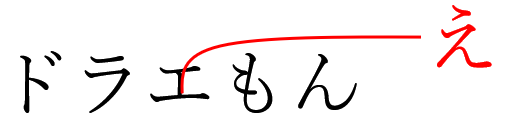

【良い例】

<3つ目のルール>

・引出し線は、「挿入」と「訂正(修正)」で使い分ける

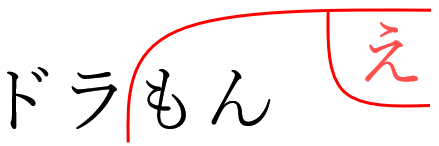

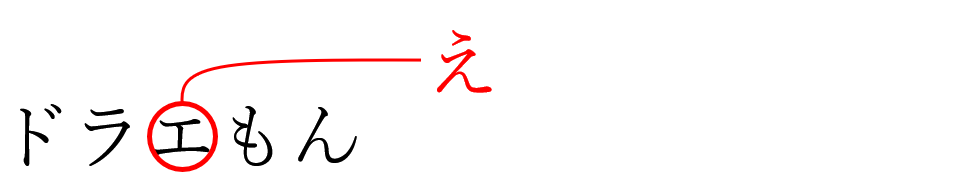

2. 挿入指示:文字や文章の引出し線の使い方

挿入の引出し線の基本的な使い方は次のようになります。

▼ 挿入の引出し線の特徴

1. 挿入したい文字を二股線で挟む

2. 引出し線の先端に「∧」を付ける

先端に「∧」を付けるのは、挿入箇所を明確にするためです。

一方で、次のように引出し線の先端に「∧」を付けない挿入指示もあります。

ただ、「∧」を付けておくほうが挿入箇所が目立つため、修正ミスを防ぐことができます。また、後述する訂正の指示と混同することもありません。

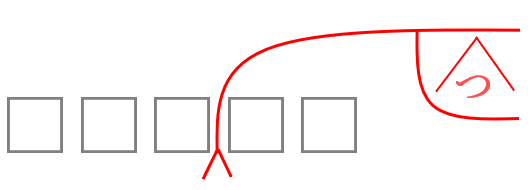

▼ 挿入の引出し線で気を付けておきたいこと

1. 二股線内の文字が見づらくなる場合

挿入の引出し線では、基本は文字を二股線で挟みます。そのため、赤字が見づらくなるようなら適宜工夫する必要があります。

例えば、小さい「っ」を入れる場合は、文字の上に「∧」をかぶせる必要があります。

ですが、赤字が見づらいようであれば、文字の上の「∧」を鉛筆書きにして見やすくします。

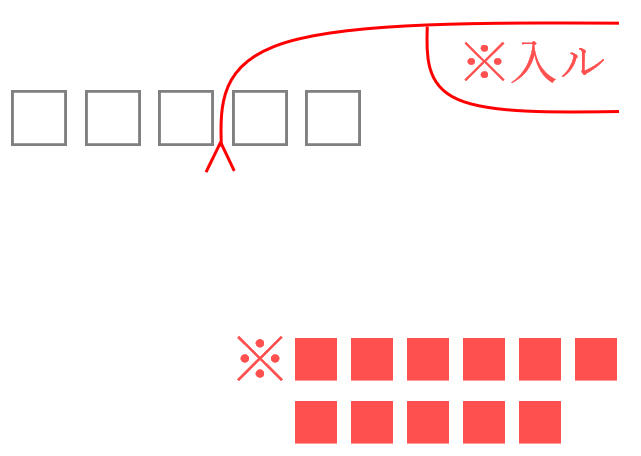

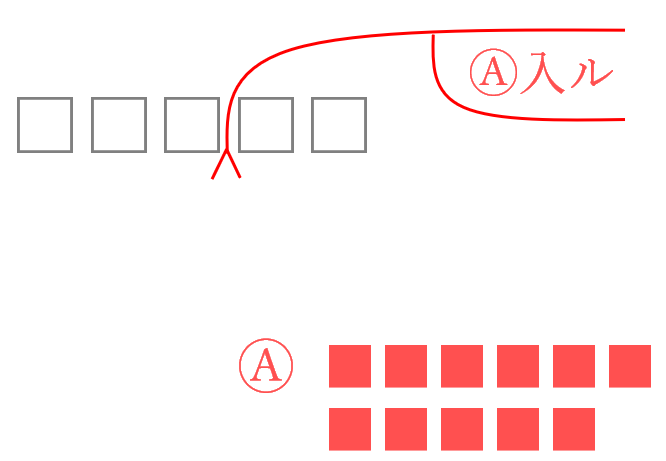

2. 文字数が多くなり、二股線内に収まらない場合

文字数が多い場合は、「※入ル」として「※」の内容を近くの余白に書き入れます。

【補足】

文章中に注釈などで「※」を多用しているなら、「※」でなく「Ⓐ」などにします。なるべく文章中で使っていない文字にしたほうがよいです。

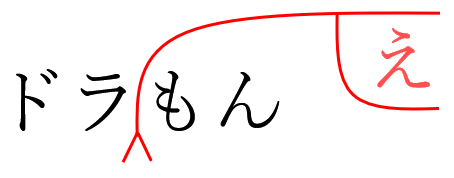

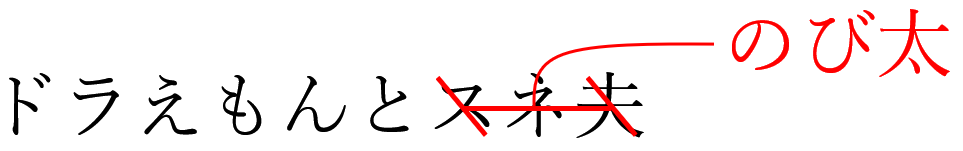

3. 訂正指示:文字や文章の引出し線の使い方

訂正の引出し線は、挿入の引出し線と違って先端のバリエーションがたくさんあります。

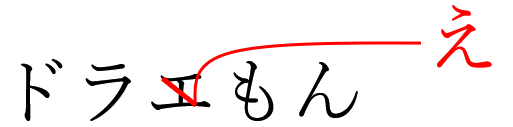

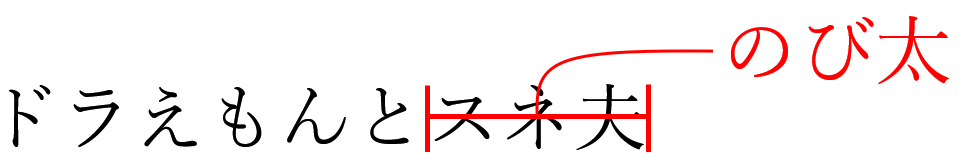

① 1文字の訂正指示

1文字の訂正指示

![]()

![]()

![]()

【赤字の入れ方】

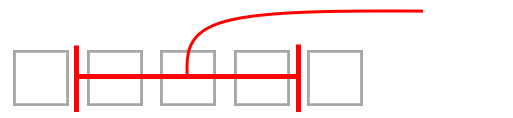

② 2文字以上の訂正指示

2文字以上の訂正指示

【赤字の入れ方】

![]()

上記はすべて、先端の形状が違うだけで同じ訂正指示です。

どれを使っても間違いではありませんが、選ぶ基準は「修正する側が見やすいもの」です。また、複数の校正者で作業しているなら「校正者間で使う指示を統一しておくこと」です。

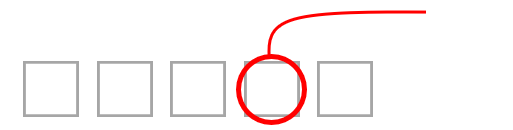

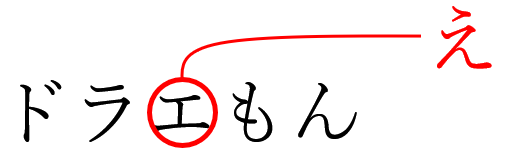

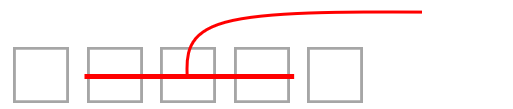

③ 訂正範囲が明確になる引出し線の使い方は?

1文字の訂正指示

訂正する文字を丸で囲むことで範囲が明確になります。隣接する文字を間違って訂正するといったミスも防げます。

2文字以上の訂正指示

縦棒で文字と文字の間を明確に区切るため、どこまで訂正するのかが一目でわかります。

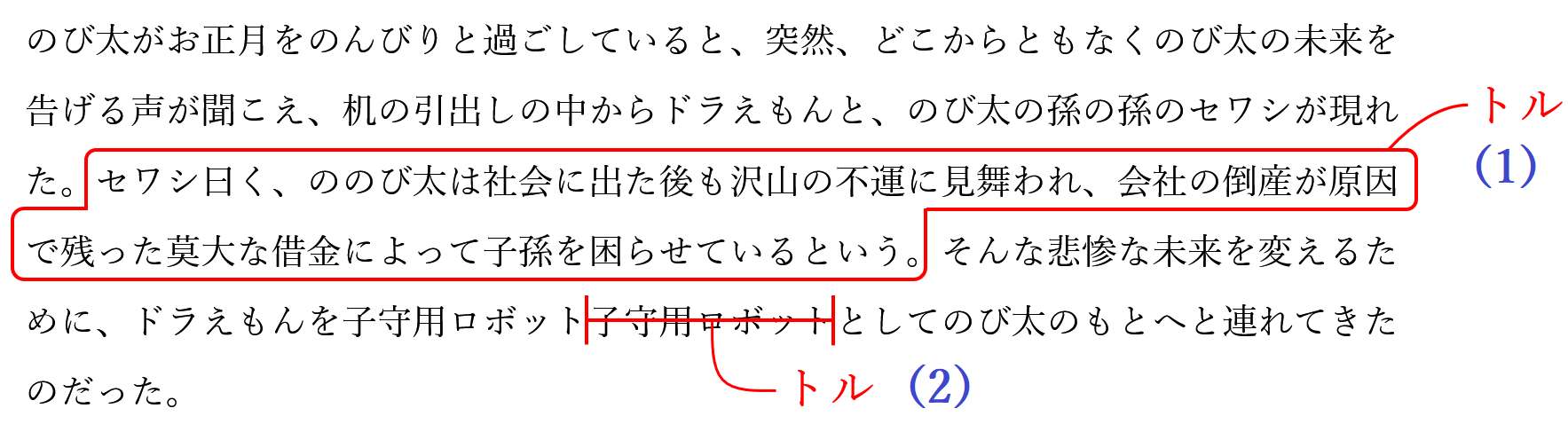

▼ 実用的な赤字の入れ方

【赤字の入れ方】

(1)

訂正範囲が複数行に及ぶなら、範囲を囲むのが断然わかりやすいです。また、注釈文など級数が小さい文字の場合も、文字数にこだわらず丸で囲むほうがわかりやすくなります。

(2)

数文字以上1行以下の文字数なら、文字間を縦棒で区切る指示のほうが範囲が明確になります。(1)と同様に丸囲みでもわかりやすいです。

おわりに

挿入の引出し線の選択肢はほぼないですが、訂正の引出し線は選択肢が多くあり、どれを使用していいか迷うと思います。迷った場合は、第三者に指示内容が明確に伝わるかどうかの視点をもって選ぶことです。

この視点を持っておかないと、

・指示が伝わらない

・指示が誤解される

など、初歩的なコミュニケーションエラーや校正ミスが発生する原因になります。

![校正記号一覧[校正記号の使い方・赤字の書き方で迷ったときに]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Printing-proofreading-symbols-List.jpg)

![傍点・圏点(文字を強調する記号)と下線・傍線の使い方[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Symbols-to-emphasize-in-proofreading-500x334.jpg)

![校正のパタパタ(あおり校正)のやり方[動画で解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/05/Proofreading-Technology-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)