![揃える(寄せる):左揃え・右揃え・中央揃えなど[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/align-in-proofreading-mark.jpg)

揃える(寄せる):右揃え・左揃え・中央揃えなど[校正記号]

▼ 揃える(そろえる)校正指示

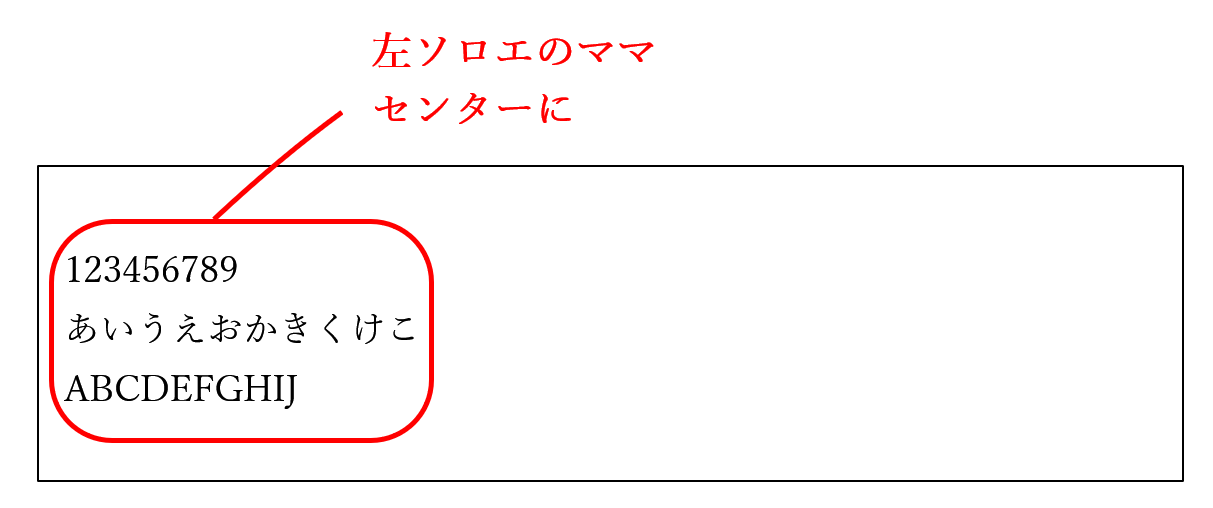

校正記号表では、揃えの指示として「上ソロエ」「下ソロエ」「左ソロエ」「右ソロエ」「センター」などがあります。これらの指示は、文字通り何かと揃えたいときに使用します。

派生語として『頭揃え』『尻揃え』『末揃え』などもあります。

・縦組みなら

『頭揃え』 =『上ソロエ』

『尻揃え・末揃え』=『下ソロエ』

・横組みなら

『頭揃え』 =『左ソロエ』

『尻揃え・末揃え』=『右ソロエ』

また、改行時に行頭を一字下げしないときに使用する「天ツキ」から派生したものに『左付き』『右付き』などがあります。

『左付き』は『左ソロエ』、

『右付き』は『右ソロエ』と同じ意味になります。

「センター」は、さらに派生語が多く、

『中央揃え』『センタリング』『センター揃え』などがあります。

これらは厳密にいうと意味は違ってきますが、すべて同じ意味と考えて大丈夫です。

揃えの指示は、文字だけでなく画像やイラストなどにも多く使われます。

上下左右の揃えの指示は、特に問題ありませんが、「センター」の指示は、意図とは違う修正結果になることもあるので赤字を入れるときには注意が必要です。

上下左右の揃え・センター揃え

1. 上揃え・下揃え

上で揃えたい場合は、「上ソロエ」の指示を使います。

下で揃えたい場合は、「下ソロエ」の指示を使います。

寄せる場合は「上ソロエ」「下ソロエ」の代わりに、どれだけ寄せるのか(移動量)を指示します。たとえば、「一行上へ」や「二行分下へ」、「5ミリ上」など。

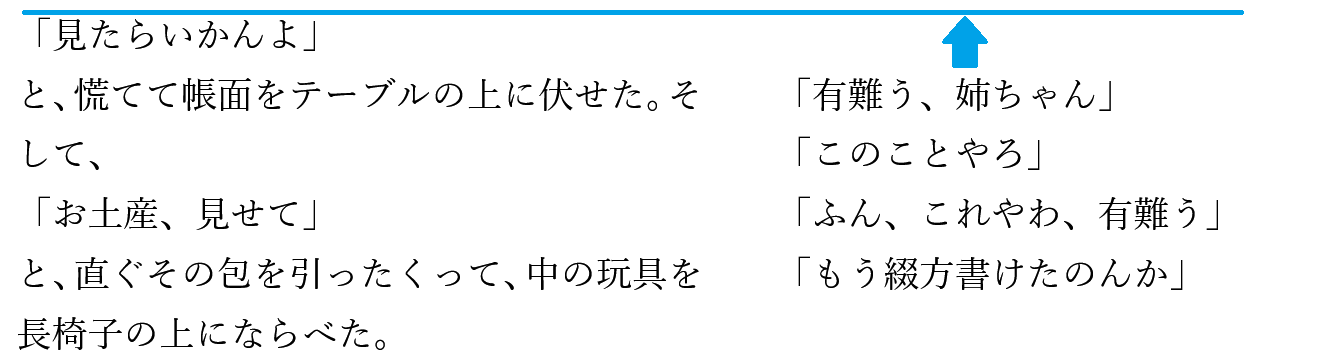

▼ 上揃えの例(※下揃えはこの逆です)

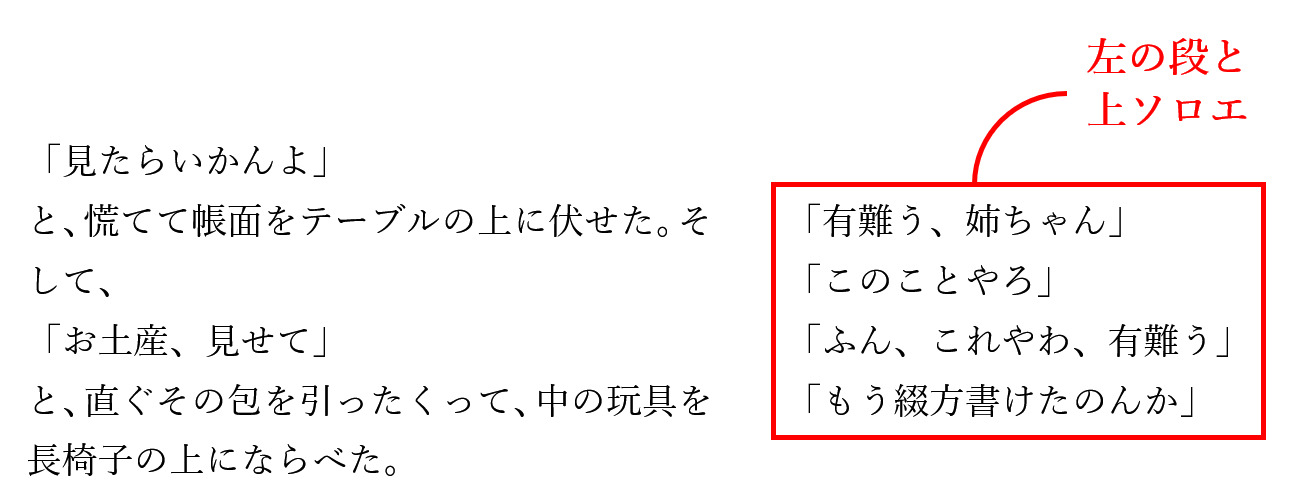

・左右の段を上で揃えたい場合

【赤字例1】

・移動の校正記号を使って指示する

【赤字例2】

・揃えたい部分を囲んで指示する

※画像やイラストなどに対しては、囲んで指示するほうが範囲が明確になるのでわかりやすいです。

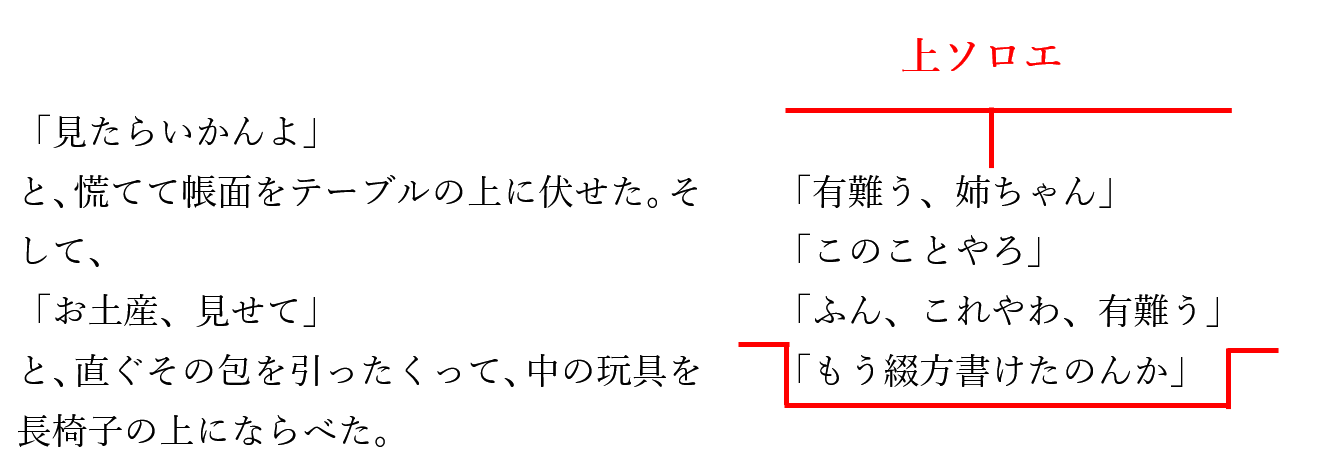

【結果】

【赤字例2】のように、揃えの指示は「どこと揃えるのか?」を明確にしないといけません。そこで「左の段と」と補足しています。

寄せの指示も同様で「どれだけ寄せるのか?」を指示しないといけません。

何かを移動させる場合は、移動量を指定するか、どこまで移動するかを明示する必要があります。そうしておかないと、赤字を見る第三者に修正意図が伝わらないケースも出てきます。

※この例文では、揃える対象が左の段しかないので「左の段と」と補足しなくても、「上ソロエ」だけで通じます。また「左の段と」としなくても、簡潔に「左と」だけでも伝わります。

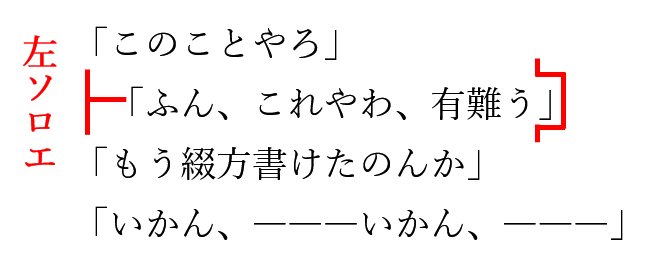

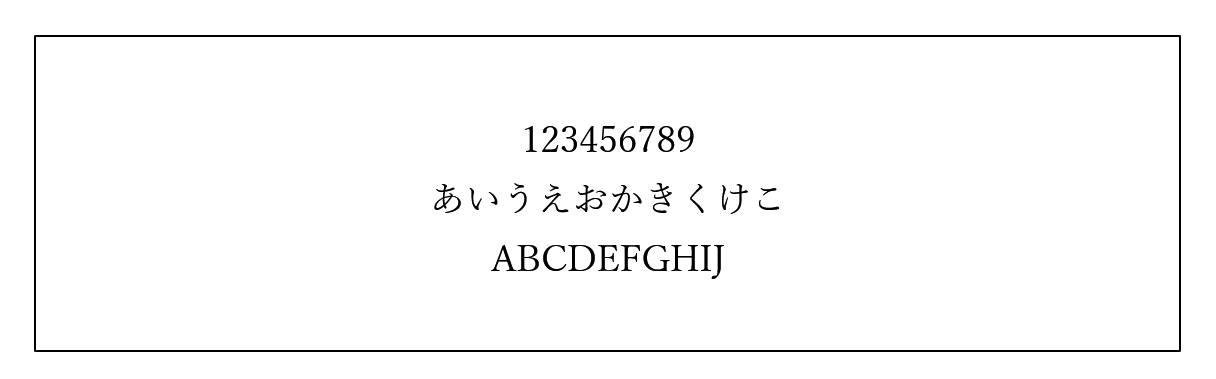

2. 左揃え・右揃え

左で揃えたい場合は、「左ソロエ」の指示を使います。

右で揃えたい場合は、「右ソロエ」の指示を使います。

(※「天ツキ」や「頭ソロエ」などでも代用できます)

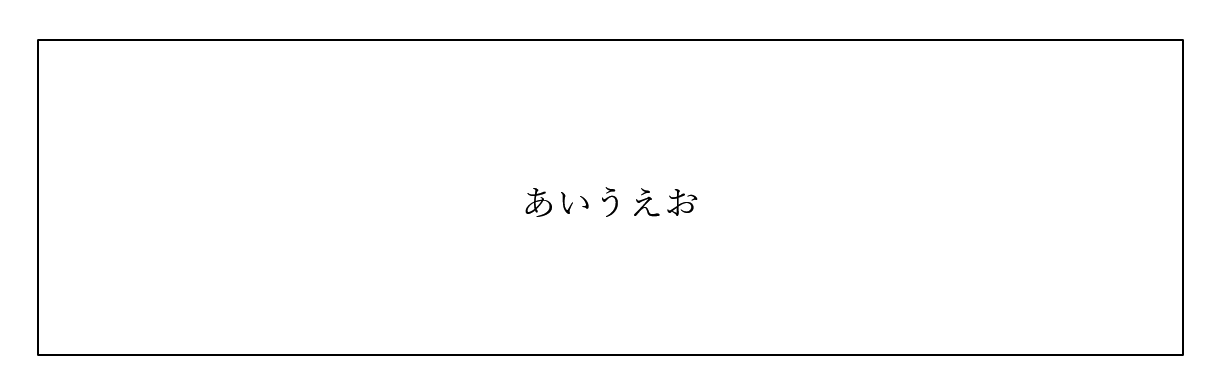

▼ 左揃えの例(※右揃えはこの逆です)

【赤字例1】

【赤字例2】

【結果】

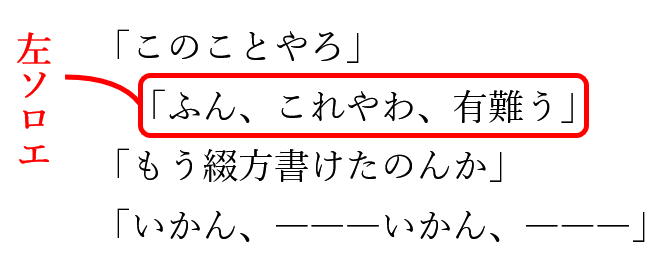

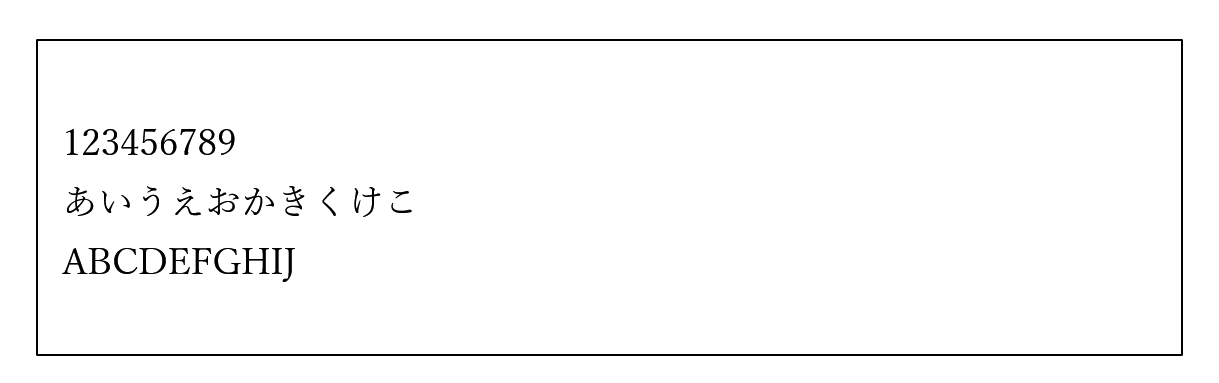

3. センター揃え(中央揃え)

▼ センター揃え(※中央揃えやセンタリングも同じです)

中央で揃えたい場合は、「センター」の指示を使います。

【赤字例】

【結果】

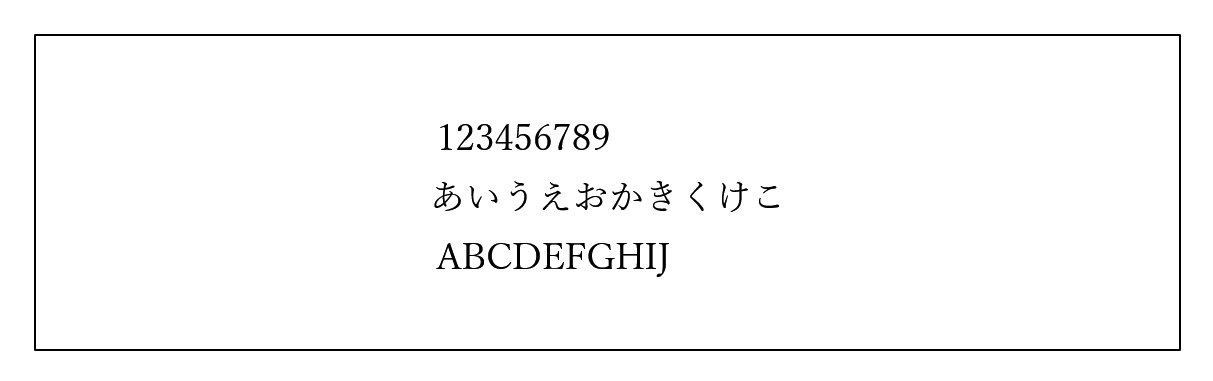

4. センターの指示の応用

▼ センターの指示で気を付けたいこと

【例文】を【結果】の体裁にしたい場合の赤字例です。

【例文】

【結果】

この場合、「センター」だけの指示だと……

【結果】

このように各行が、左右センターになってくることがあります。

そのため、赤字の入れ方を少し変える必要があります。

【赤字例】

「左ソロエのママ」と付け加えるだけで、修正内容が明確に伝わります。

おわりに

ここであげた赤字の入れ方は一例です。揃える指示は、他の校正指示で代用できることがあります。

揃えるときも寄せるときも、次の点を心掛けて赤字を入れることが大切です。

- 揃える指示の場合は、どこと揃えるのか?

- 寄せる指示の場合は、どれだけ寄せるのか?

この2点さえ押さえておけば、赤字を見る第三者に誤解を与えることもありません。

※校正記号の例文は、青空文庫:谷崎潤一郎の『細雪』より使用いたしました。

![センター(中央揃え・センタリング)の使い方[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/07/center-and-centering-in-proofreading.jpg)

![紙のサイズの覚え方[覚えるのはA3・A4とB4・B5だけ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/03/Paper-size-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)