目 次

改行記号の使い方と間違い例

改行記号は、行を変えて次の行から新しく文を始めたいときに使います。Wordの段落記号(改行マーク)にあたるものです。

改行記号の基本的な使い方は次のようになります。

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

この改行の校正記号には、色々と派生する指示があります。

- 改行する

- 改行しない(=前の行に送る)

- 改行後、行頭を下げる

- 改行後、行頭を下げない etc.

【関連記事】> 校正記号:追い込み(=前の行に送る)

▼ 改行でよくある間違いは、主に次の2点が原因になることが多いです。

1. 改行して行数が増える場合

・文字の溢れ

・付近に画像やイラストなどがあれば、文字との重なり

2. 改行して行数が減る場合

・付近の画像やイラストとの間に、不自然な空きが生まれる

改行記号の基本形

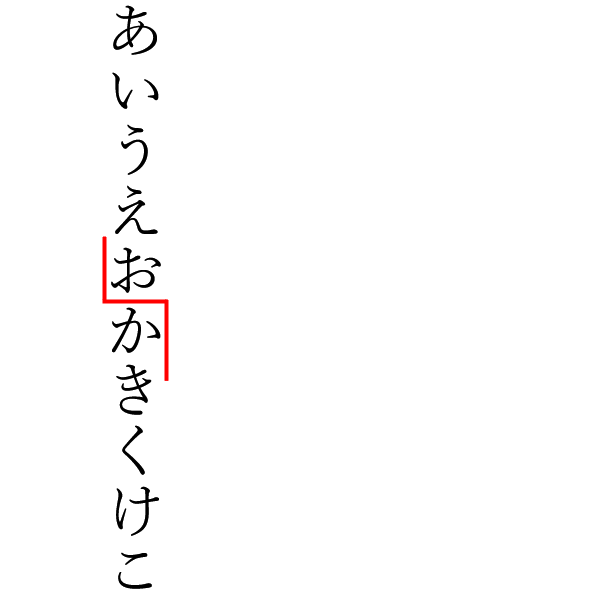

1. 横書きの改行記号

上の横線は下の横線よりも長くします。

![]()

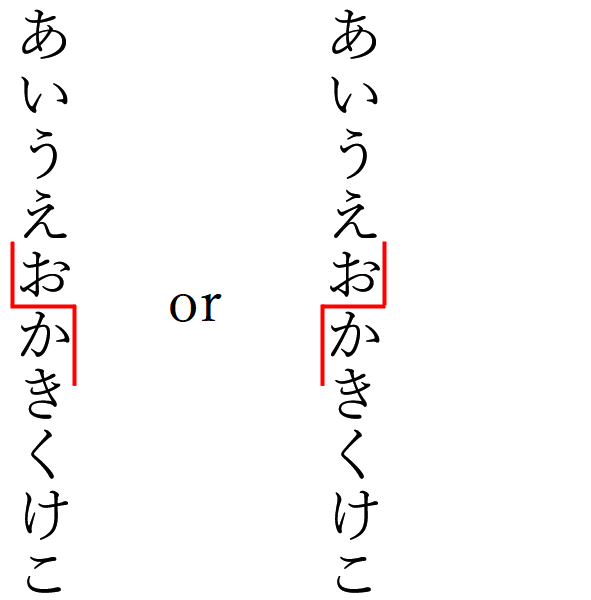

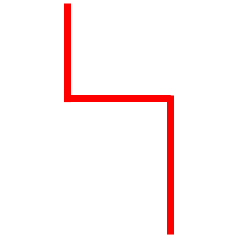

2. 縦書きの改行記号

縦書きの改行記号も基本は横書きと同じですが、次のどちらかで迷うことがあります。

どちらも正しいように思えますが、覚え方としては、横書きの改行記号を時計周りに回転したとすればわかりやすいです。

正しい縦書きの改行記号は次のものになります。

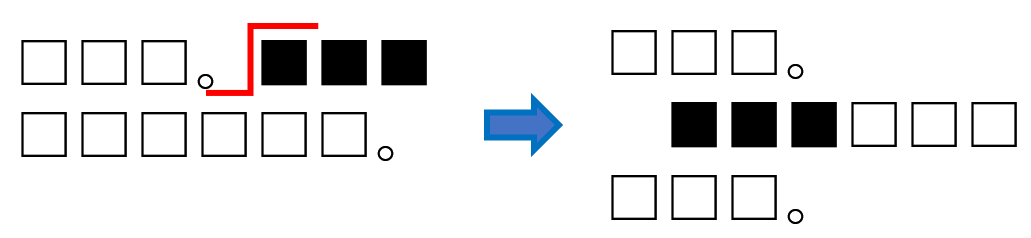

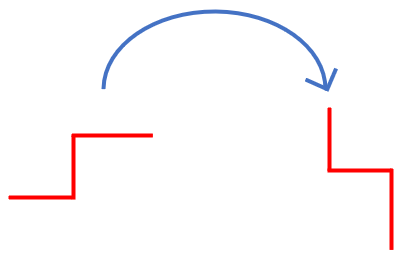

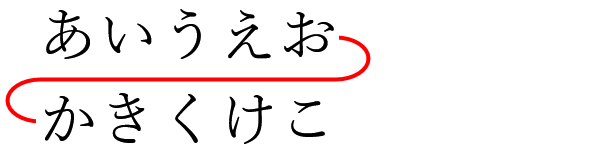

3. 改行をやめる(改行の取り消し)

改行をしない場合は、改行を取り消したい箇所を線でつなぐだけです。文を追い込むことから「追い込み」と指示されることもあります。

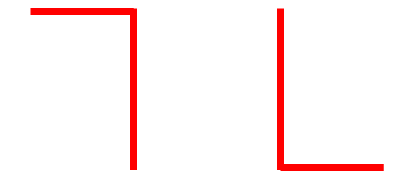

4. 改行記号と似ている指示

改行記号とよく似たものに字送りの記号があります。両者とも同じような働きをしますが違うものになります。

■ 改行記号

・横書き

![]()

・縦書き

■ 字送りの記号

・横書き

![]()

・縦書き

字送りは、DTP側で自動処理されることが多いので、特殊な場合を除いて校正側であまり細かな指示を入れません。また字送りの記号は、改行記号と混同されがちなので、使用する際は鉛筆書きなどで補足しておくのが無難です。

改行指示の具体例

1. 改行記号の使い方

▼ 改行指示の基本例

【赤字例】

【結果】

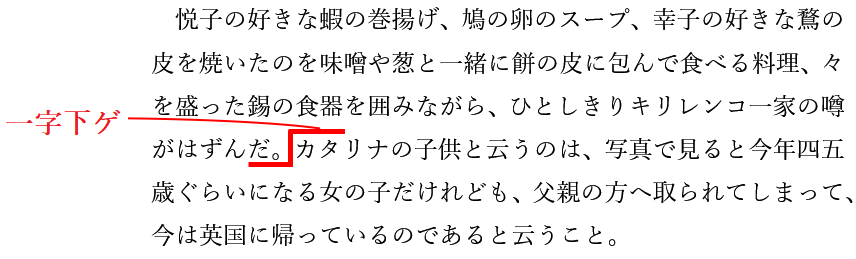

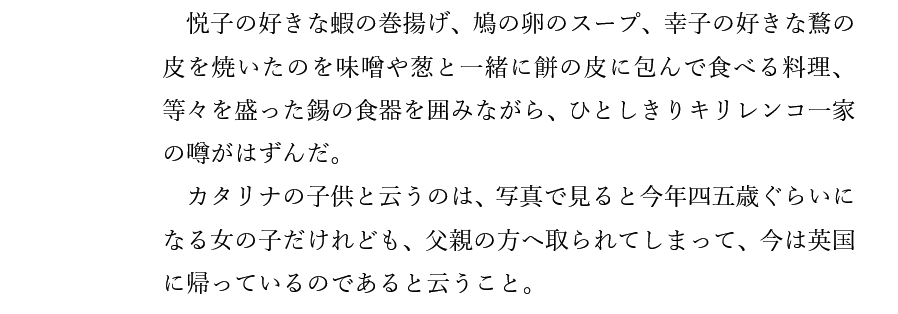

改行記号は「改行して、行頭を一字下げにする」というものです。

校正記号に詳しい方なら、改行記号だけで「一字下げ」の意味は通じますが、そうでない場合もあります。そのため改行記号だけでなく、「一字下ゲ」の指示も付け加えておくと親切です。

【赤字例】

【結果】

紙媒体が主流の時代は段落の一字下げは当たり前だったので、改行記号だけでも通じていましたが、Webが主流になりつつ今では、改行後一字下げにしないことも多いです。段落が一字下げになっていない文章も一般的になりつつあります。

そのため、改行指示を使うときは、改行後に行頭をどうするのか文字で補足しておくことをおすすめします。そうすれば、修正側に誤解を与えることもありません。

-----------------------------------

1. 改行後、一字下げするなら、

「改行記号」+「一字下ゲ」

2. 改行後、一字下げしないなら、

「改行記号」+「一字下ゲズ」

-----------------------------------

※2は、「改行記号」+「下ゲズ」や「天ツキ」という指示も使えます。

2. 改行後に行頭を一字下げにしない

▼ 改行後、行頭を一字下げにしない

・校正記号表に倣うなら「下ゲズ」もしくは「天ツキ」の指示になります。

【赤字例】

※校正記号に詳しくないなら、前述の「一字下ゲズ」のほうが伝わりやすいです。

【結果】

3. 改行をやめる(改行の取り消し・前の行へ送る)

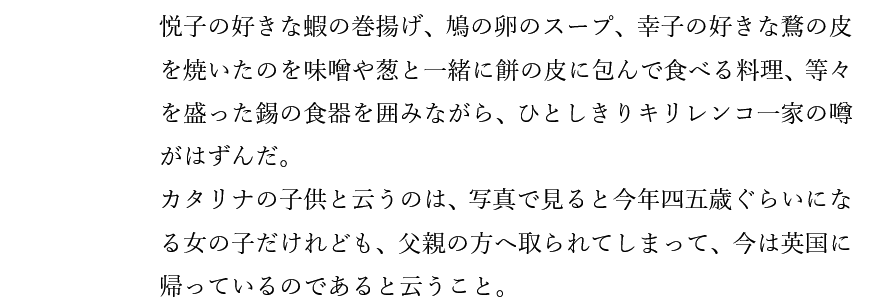

▼ 改行をやめる(改行の取り消し・前の行へ送る)

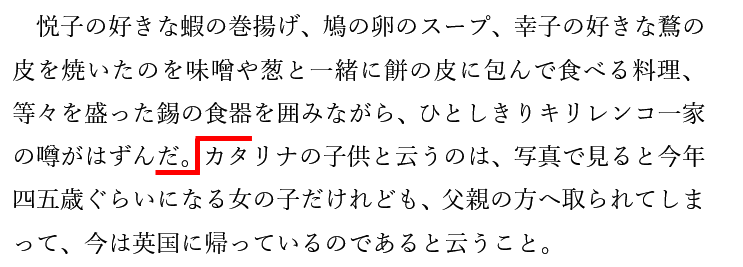

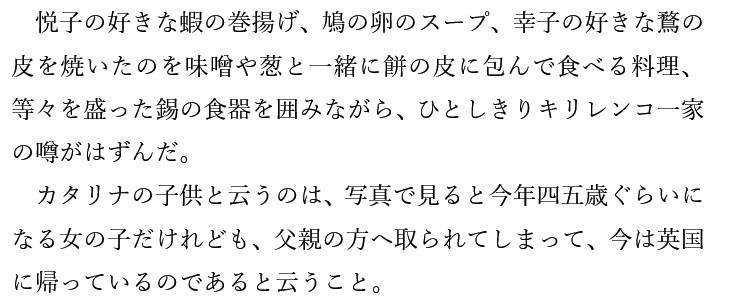

【赤字例】

【結果】

改行指示でよくある間違い

以下の例では、字送りの意味合いで改行の指示を使っています。

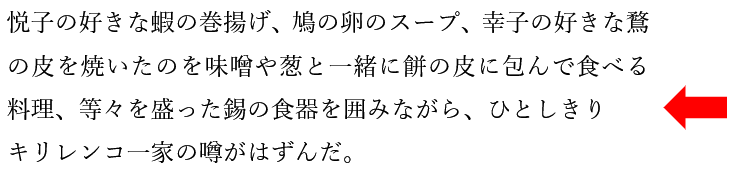

1. 改行後、文末が揃っていない

【赤字例】

【×間違い例】

【○正しい例】

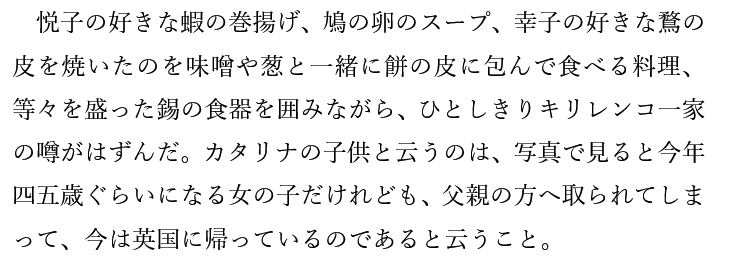

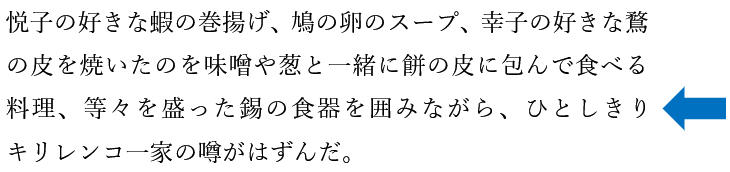

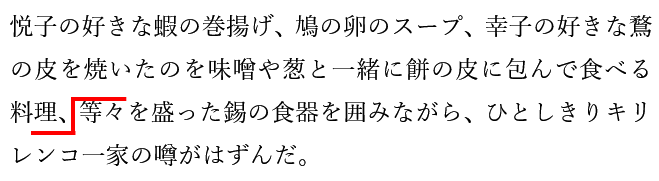

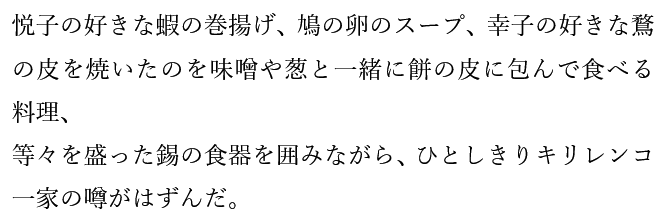

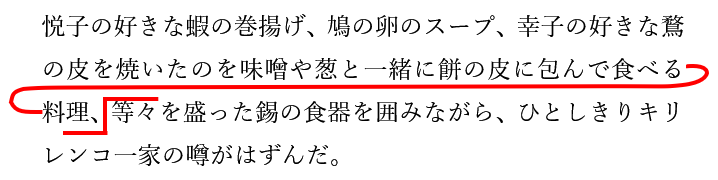

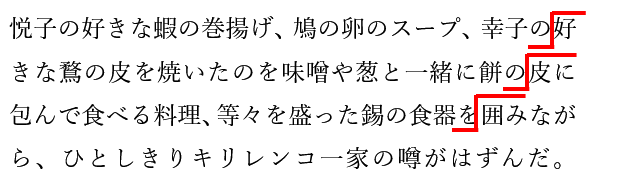

2. 修正の意図が伝わらなかった

【赤字例】

この赤字は「料理、」の語を、前行に送り込むという意図で入れたものです。ですが、指示が不足しているため意図が伝わらないことがあります。

【×間違い例】

次のように単に改行だけされてくる可能性があります。

この場合は、 改行記号に加えて前行へ送る指示も入れます。

さらに、「追い込む」や「前行へ送り込む」などの指示も書き込むと、より丁寧な指示になります。

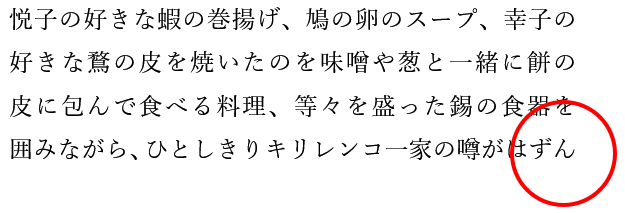

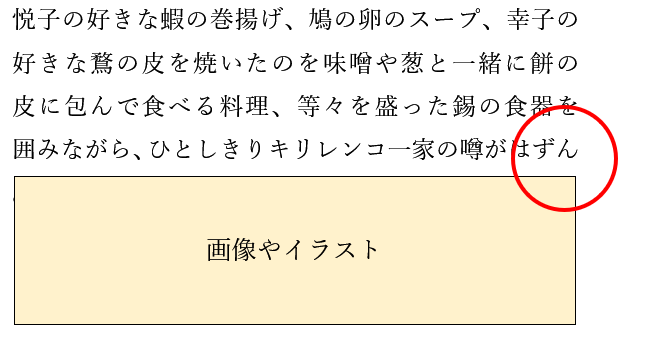

3. 改行して文字が溢れてしまう

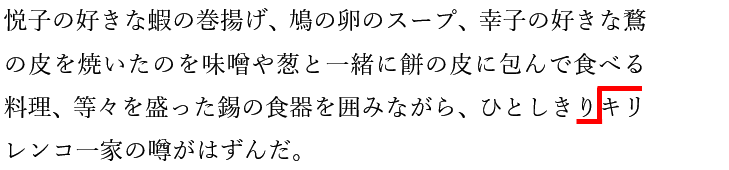

【赤字例】

【結果】

改行して行数が増えたせいで、文末の「だ。」が抜けています。データ上では、文字が入っていますが、文字ボックスから文字が溢れたため見えなくなっています。

この例から、改行の指示があった場合は、その赤字の箇所だけを見るのではなく、段落の文末も注意しなければいけないことがわかります。

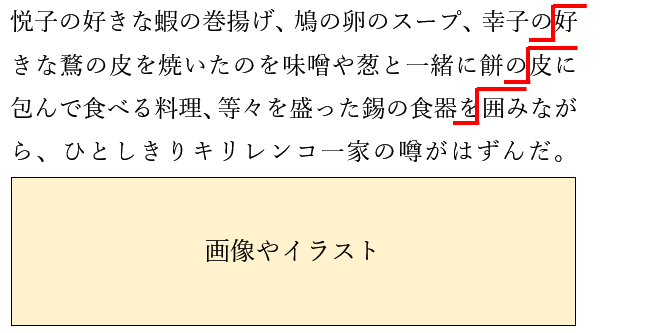

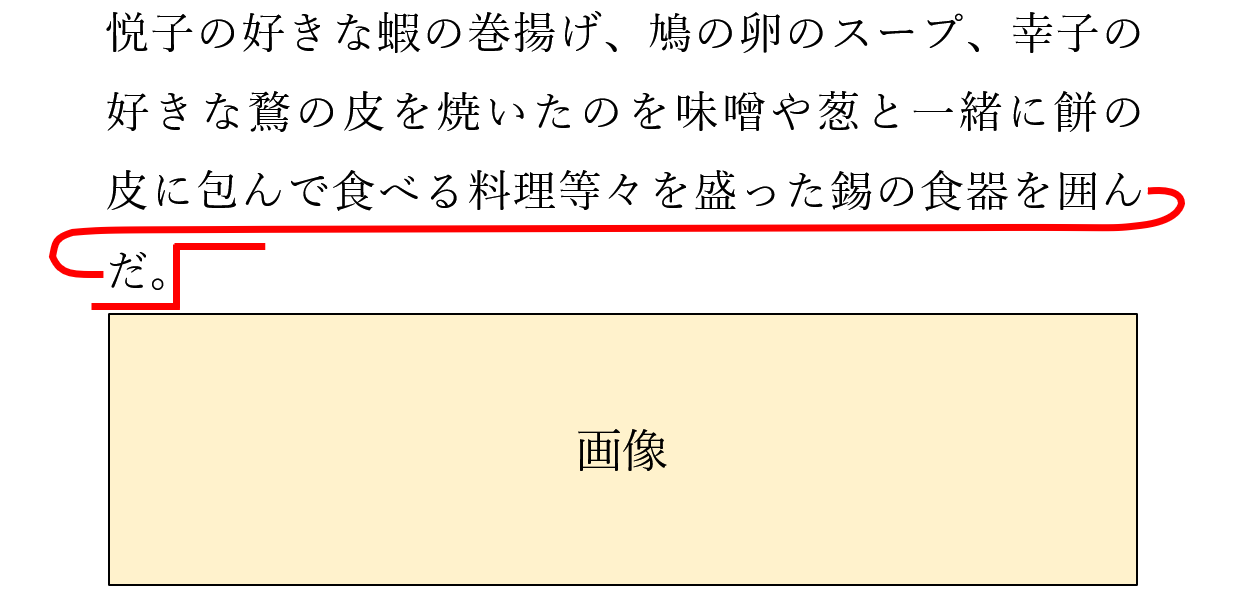

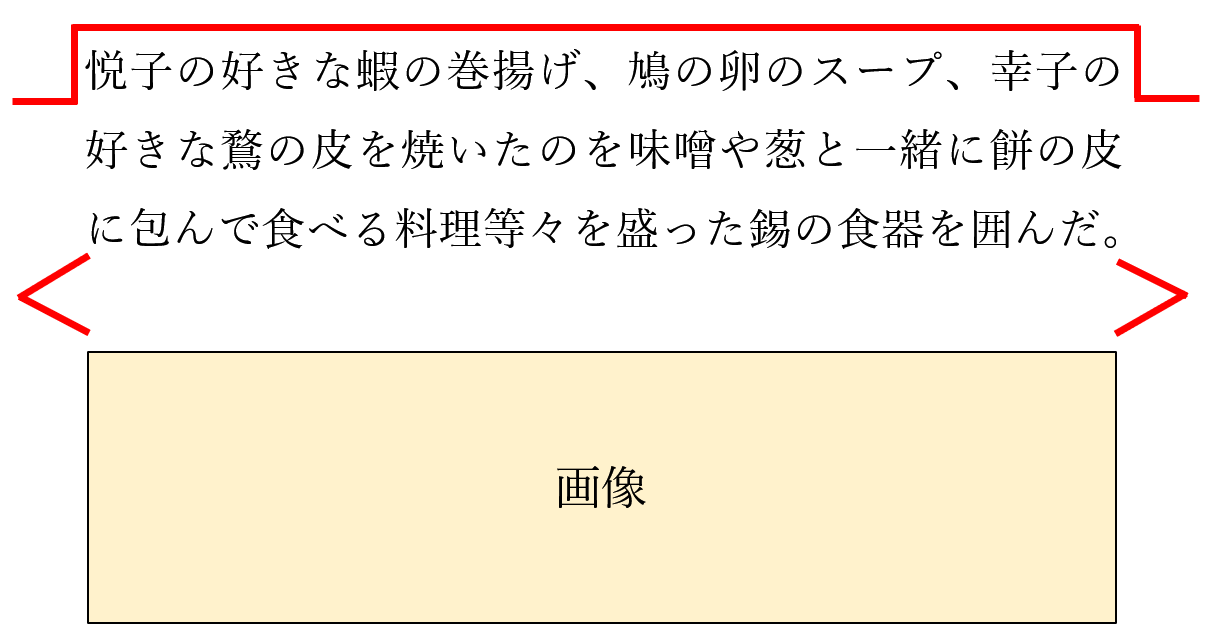

4. 文字が画像の背面に隠れる(重なる)

【赤字例】

【結果】

文字が画像やイラストの背面に隠れて(重なって)見えない例です。この場合、すぐ下の画像やイラストに目が行ってしまうため、文末を見落とす可能性が高いです。改行指示が入った場合は、文末を必ず確認するようにしましょう。

5. 不自然な空きが生まれる

【赤字例】

【結果】

段落と画像の間に、不自然な空きができた状態です。

この場合は、一行分段落を下げる指示か、画像を上にあげる指示が必要になってきます。

1. 一行分段落を下げる指示

2. 画像を上にあげる指示

※校正記号の例文は、青空文庫:谷崎潤一郎の『細雪』より使用いたしました。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)