![長体と平体の意味:長体率?長体をかけるって何?[校正・校閲の勉強]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Long_body-in-proofreading.jpg)

長体と平体の意味:長体率?長体をかけるって何?[校正・校閲の勉強]

「長体」と「平体」、全く聞いたことがないという方もいるかもしれません。ですが、印刷出版業界にいるとよく耳にする用語です。デザイナーやDTPオペレーターなどはおそらく皆さんご存じだと思います。

長体と平体とを同列に並べましたが、長体はよく見かけますが平体はあまり見る機会がないです(※新聞書体は最初から偏平体に設定されているため平体とはいいません)。

長体は校正していると色々な媒体で見られます。長体を知らないという方も気づいていないだけできっと見ているはずです。

この長体や平体に関する知識は、意外と校正者も知らないことが多いです。誰かに教えてもらわないとずっとわからないままの状態になってしまいます。

そんな長体と平体を今回掘り下げていきたいと思います。

長体と平体の意味

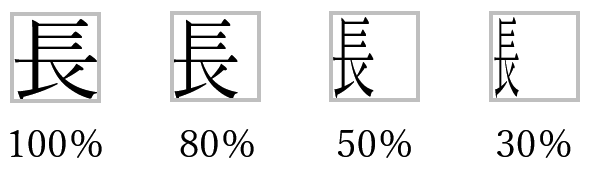

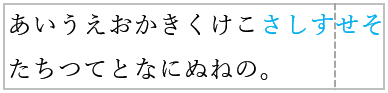

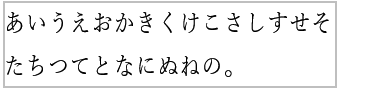

▼ 通常の文字

この状態を、一般的に「正体(せいたい)」といいます。真四角なのでわかりやすいです。この正体を基準に、長体と平体は成り立っています。

1. 長体とは?

100%が正体です。

正体の文字を、長細くすることが長体です。ここでは、80%・50%・30%が長体の文字になります。

言い方としては「長体50%」「長体率50」などといいます。

長体30%のように、極端に長体をかけすぎると文字が細くなりすぎ視認性が損なわれます。長体のかけすぎには注意が必要です。

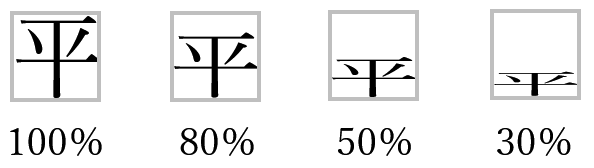

2. 平体とは?

基本的には、長体と同じ考え方です。

正体の文字を、平(たいら)にすることが平体です。

言い方としては「平体50%」などといいます。これも長体と同様に、文字が平たくなりすぎると視認性が損なわれるので限度があります。

どういうときに長体をかける?

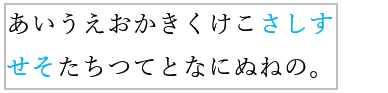

▼ 長体をかける例

(1)

この(1)の文では「さしすせそ」の区切りが悪いです。そこで、2行目の「せそ」を前行に送り込みたいと思います。

※テキストボックス(グレーの枠線)の幅を変えずに収めたい場合です。

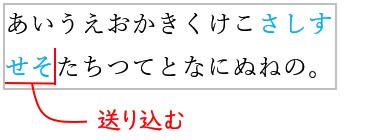

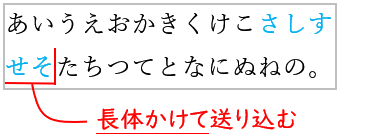

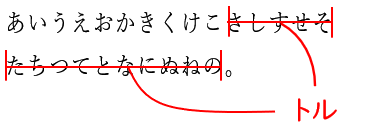

(2)

【結果】

(2)の「送り込む」の指示だけだと、このような仕上がりになる可能性があります。

修正する側が、テキストボックス(グレーの枠)を広げて文字を収めるということです。

ただ、ここではグレーのテキストボックスを広げずに収めたいわけです。

こんなときこそ、長体の出番です。

(3)

長体をかけることを明示してあげれば、(2)のような結果にならずにすみます。

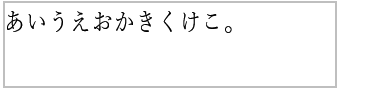

【結果】

これで、「さしすせそ」までが一行に収まり区切りがよくなりました。

でも、よく見てください。何かおかしくありませんか?

1行目と2行目の長体率が違うため文字の大きさが違うように見えます。

見た目が不格好です。この状態だと、クライアントに突っ込まれることもあります。なので、まだ赤字が不足しています。

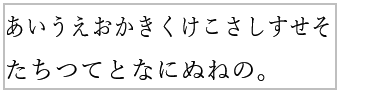

(4)

1行目と2行目の長体率を揃えて、体裁を整えてあげます。

【結果】

これで、1行目と2行目の長体率が揃い見た目もキレイです。

ここでは順を追って説明しましたが、

校正では、最初に「送り込む」の赤字を入れるだけではなく、仕上がりもイメージして上の過程の全ての赤字を一つにして入れます。

まとめると、

「送り込む」+「長体をかける」+「他の文にも長体をかけて文全体の見栄えをよくする」、この3つを想定して(2)の段階で全ての赤字を入れます。

単純に「送り込む」の指示だけで、全て理解してくれるデザイナーやオペレーターもいますが、念には念を入れて仕上がりを想定して赤字を入れます。

長体と平体でよくある間違い

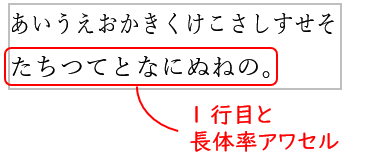

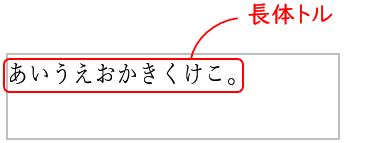

▼ 前述の(4)の結果に「トル」の赤字が入った場合。

【結果】

このようになります。赤字通りに修正されています。

…ですが、なにか違和感があります。

長体がかかったままです。

そもそも長体というのは、文字が収まらないから長体をかけて収めているわけです。スペースがあり、正体で収まるようであれば長体を取ってあげなくてはいけません。

ちなみに、クライアントは長体に気付かないことがありますが、編集者やデザイナーの中には長体を嫌う人もいます。そのため、文字量が減りスペースに余裕が生まれた場合は長体を取ってあげましょう。

【結果】

おわりに

このように、長体や平体がかかった文字に対して赤字が入った場合は、色々と推測しないといけないことがでてきます。

平体に関しても基本は長体と同じ考え方です。注意すべき点も同じです。自分が携わる媒体で平体を見ることが多いというのであれば注意してください。

![長体とは[長体をかける・トル・ゆるめる指示の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/05/long-body-in-proofreading.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)