目 次

字形の似た見間違えやすい文字の一覧と勉強方法

字形の似た文字とは、カタカナの「ニ」と漢数字の「二」のような見た目が似ている文字のことをいいます。

このような文字は、フォントによってはほとんど見分けがつかない場合もあり、知っておかないとうっかり見落としてしまうことがあります。

また、手書きの赤字だと書く人の癖(クセ字)により文字の区別がつかないということもあります。

たとえば次のようなものです。

-----------------

「あ」と「お」

「た」と「に」

「ぬ」と「め」

「ク」と「ワ」

「ア」と「マ」

-----------------

急いで書いて文字が乱雑になり読みにくいという場合もあれば、達筆すぎて読みにくいというケースもあります。

癖字の判読ができず前後の文字から推測することもあります。一般の辞書に載ってない専門用語や特殊な固有名詞なら、書き手(クライアントなど)に確認するケースも珍しくありません。

1. 字形の似た文字の例

字形の似た文字は例をあげていけばキリがありません。個人の癖字で文字が似てくるものも含めれば、間違いのパターンは無数に考えられます。

たとえば、文字の書き方に癖があると、

「ママ」の文字が「22」に、

「ル」の一文字が「ノ」と「レ」の2文字に

「動」の一文字が「重」と「力」の2つの漢字に見えることがあります。

▼ 以下は、字形の似た文字としてよくあげられるものです。

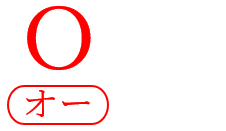

数字とアルファベット

| 数字 | 英字 |

| 0 | O(オー) |

| 1 | l(エル) |

| 2 | Z |

| 8 | B |

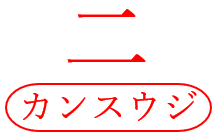

カタカナと漢数字

| カタカナ | 漢数字 |

| ニ | 二 |

| ミ | 三 |

| ハ | 八 |

カタカナとひらがな

| カタカナ | ひらがな |

| カ | か |

| キ | き |

| セ | せ |

| へ | ヘ |

| ヤ | や |

| モ | も |

| リ/ソ | り |

| レ | し |

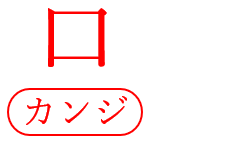

カタカナと漢字

| カタカナ | 漢字 |

| エ | 工(こう) |

| カ | 力(ちから) |

| タ | 夕(ゆう) |

| チ | 千(せん) |

| ト | 卜(ぼく) |

| ナ | 十(じゅう) |

| ヌ | 又(また) |

| ハ | 八(はち) |

| ロ | 口(くち) |

その他

| ひらがなの「く」 | 不等号「<」 |

| 山括弧「〈 〉」 | 不等号「< >」 |

| カタカナの「ノ」 | 括弧の閉じ「 )」 |

| ×(掛ける) | X(エックス) |

| #(番号記号) | ♯(シャープ) |

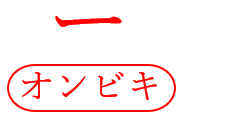

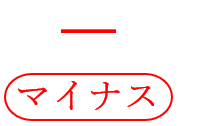

横棒類

※横棒類はすべて似ています

| ー(音引き) | -(マイナス) |

| 一(漢数字) | ―(ダーシ) |

カタカナ同士

| ア | マ/ヤ |

| エ | ユ |

| キ | チ |

| ク | ワ |

| コ | ユ |

| ス | ヌ |

| チ | テ |

| ソ | ン/リ |

| ツ | シ |

| フ | ワ |

漢字同士

※ごく一部です。

| 土 | 士 |

| 末 | 未 |

| 問 | 間 |

| 治 | 冶 |

| 担 | 坦 |

| 堀 | 掘 |

| 記 | 紀 |

| 熱 | 熟 |

| 池 | 地 |

| 准 | 淮 |

| 臓 | 蔵 |

濁点と半濁点

| 濁点 ⇒ ゛ | 半濁点 ⇒ ゜ |

| バ ビ ブ ベ ボ | パ ピ プ ぺ ポ |

小書き文字と普通の大さきの文字

| 小書き文字 | 普通の大きさの文字 |

| ぁぃぅぇぉ | あ い う え お |

| っ | つ |

| ゃゅょ | や ゆ よ |

| ゎ | わ |

| ァィゥェォ | ア イ ウ エ オ |

| ヵヶ | カ ケ |

| ッ | ツ |

| ャュョ | ヤ ユ ヨ |

| ヮ | ワ |

2. 字形の似た文字の注意点

■ ほとんど区別が付かないもの

| ひらがな | カタカナ |

| ヘ | へ |

| ベ | べ |

| ペ | ぺ |

「へ」は、UDフォント(ユニバーサルデザインフォント)で、両者を見比べても微妙な違いでしかありません。

BIZ UD明朝 Mediumフォントでの比較

1. ひらがなの「へ」

![]()

2. カタカナの「へ」(ひらがな内に挿入)

![]()

3. 両者を重ねたもの(赤字がカタカナ)

![]()

文字の高さも形状もほぼ同じです。ひらがなの「へ」とカタカナの「ヘ」は、フォントによっては区別のつくものもありますが、見分けることがほぼ不可能なことが多いです。

ただし、見分けがつかなくても、上記のような文中にカタカナの「ヘ」が一文字だけ入ってくる間違いはほとんど起こりません。仮に起こったとしても、デジタル校正ツールを使えば見分けることが可能です。

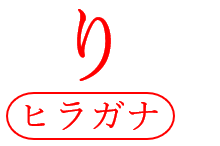

■ 区別が付きやすいもの

| リ | り |

| ニ | 二 |

| ミ | 三 |

| ー(音引き) | -(マイナス) |

| 一(漢数字) | ―(ダーシ) |

| 0 | O |

| 1 | l(エル) |

| 2 | Z |

| 8 | B |

| ×(掛ける) | X(エックス) |

| ミ | 三 |

| エ | 工 |

| カ | 力 |

| タ | 夕 |

| チ | 千 |

| ト | 卜 |

| ナ | 十 |

| ヌ | 又 |

| ハ | 八 |

| ロ | 口 |

| く | < |

| ノ | ) |

| エ | ユ |

| コ | ユ |

| ソ | ン |

| ツ | シ |

これらの文字を一文字ずつ見比べた場合、区別に迷うかもしれません。ですが、文中に単語の一部として出てきた場合、ほぼ見分けがつきます。

文字の大きさ・字幅が違うので、他の文字と並んで入ってくれば違和感があります。

※横棒類は、フォントによっては見分けが難しい場合があります。

【例】

| 正 | 誤 |

| リンゴ | りンゴ |

| ニット | 二ット |

| ミカン | 三カン |

| オー | オ- |

| 一人称 | -人称 |

| 0120 | O12O |

| 口紅 | ロ紅 |

| 123 | l23 |

| 工業 | エ業 |

| カテゴリー | 力テゴリー |

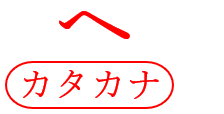

3. 字形の似た文字への赤字の入れ方

字形の似た文字に対しては、文字を丁寧に書くことが大前提です。とめ・はね・はらいも意識して書くことも大切です。また、赤字を入れる際には、文字に補足を入れることで誤読も防げます。

代表的な赤字の補足例

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

このように丸囲みの中に文字の種類を入れます。5~8のように文字そのものの名称を入れても大丈夫です。基本は、カタカナ書きですが見る側に伝わりやすいのであれば特に縛りはありません。

また、補足の指示であることがちゃんと相手に伝わればいいので、鉛筆の丸囲みやカッコでくくっても問題ありません。

![]()

赤字が多いときは、こちらのほうが見やすい場合もあります。

濁点と半濁点

| バ ビ ブ ベ ボ | パ ピ プ ぺ ポ |

これらに関しては、濁点と半濁点の部分を強調して書くしかありません。

仮に、「パイナップル」と赤字を入れる場合でも、前後の文字を見れば「バ」か「パ」かわかるだろうという気持ちではダメです。

小書き文字

| ぁぃぅぇぉ/っ/ゃゅょ/ゎ ァィゥェォ/ヵヶ/ッ/ャュョ/ヮ |

小書き文字に対しては「∧」の記号をつけます。単に「∧」を付けるだけでなく、小書き文字は意識して小さく書きます。

【赤字の書き方】

・小書き文字に「∧」を付ける例

![]()

・「∧」の部分を鉛筆で書いてもわかりやすいです。

![]()

4. 字形の似た漢字

漢字には「にすい」と「さんずい」、「てへん」と「つちへん」、「きへん」と「のぎへん」など部首が違うだけの似た文字が非常に多いです。

字形の似た漢字を書籍やネットで調べれば、その多さに圧倒されるかもしれません。書籍などでは、字形の似た文字として普段使わないような漢字まで載せているからです。

実際に使用するものだけに目を向ければ、かなり限定されてきます。

まずは身近なものから注意していきます。自分が携わる媒体で出てきたもの・出てくる可能性が高いものに絞って対応していくほうが闇雲に覚えるよりは効果的です。

【覚えるときのポイント】

1.「堀」⇔「堀」

字形が似ていて、読みも似ている、両方とも同じような場面で使われる。

このような漢字が一番危険です。

他の例:「郎」⇔「朗」「坂」⇔「阪」など

2.「治」⇔「冶」

字形が似ているが、一方の使用範囲が狭い。

このような例は、覚える優先度としては低めです。

3.「准」⇔「淮」

字形は似ているが、一方の使用範囲が限定されている。

こういうものは覚える必要ありません。

※「淮(わい)」は「淮河(わいが)」として中国を流れる川の名で使用される。

5. 字形の似た文字を気を付けるのは誰?

字形の似た文字は、関与者の皆が知っていることが理想です。

--------------------

1. 赤字を入れる側

2. 修正する側

3. 校正する側

--------------------

理想は上の三者全員ですが、2の修正作業をするオペレーターやデザイナーにそこまで求めるのは少し酷です。修正する側が迷わないようにするのが、1と3の役割でもあります。

だったら『1の赤字を入れる側が気を付ければいいんじゃないの?』と思うかもしれません。

ただ、ここで問題なのが、そもそも赤字を入れる側は、どの文字の字形が似ているのか・どの文字が混同しやすいのかがわかっていないということです。これは、赤字を入れる側の勉強不足とかではなく、単に赤字を見る立場になることが少ないからです。

このような知識は、赤字を見る・入れる側にいる校正者が一番よく知っていることです。そのため、普段から両者で共有しておくことが大事です。

「教える⇔教わる」の関係ではなくて、あくまでも全体で制作物の品質を上げるための共有なので、赤字を入れる側から聞くことも大切ですし、校正側から発信することも大切です。

字形の似た文字を集めるのは面倒と思うかもしれませんが、実際にはそんなに多くはないです。

媒体によっては、前述したもので十分ということもあります。

仮に、字形が似ている文字を覚えてなくとも、

書き方(癖字)によって字形が似てくるということさえ意識しておけば、この手の間違いはほぼなくなります。

おわりに

まとめると次のようになります。

1. 赤字は誰が見てもわかるように丁寧に書く

2. 身近にある字形が似ている文字を蓄積する

3. 情報を共有する

これでほぼ問題は解決すると思いますが、デジタルツールを使うという方法もあります。

十数年前と違い、デジタル校正ツールの精度も徐々に上がってきています。

たとえば、

医療系の文章なら「内臓」、機械系の文章なら「内蔵」と文脈から使用頻度が高いであろう単語を推測してくれるソフトもあります。

また、「エネルギー」が「工ネルギー」(※赤字は漢字の「工(こう)」)になっていたとしても、間違いを指摘してくれます。

ソフトは、人のように「エネルギー」の「エ」が漢字になっているという認識ではなく、文字を機械的に分類していきます。「工(こう)」の漢字単体では意味をなさないため『誤字の可能性がある』と判断します。また、「ネルギー」という語は『辞書にない単語』として間違いを指摘します。

デジタルツールを使えば、カタカナの単語の一部に見間違えやすいひらがなや漢字が混在していても見つけられる可能性は高いです。

もし、自分の携わる校正物に英数字やカタカナ表記が多く、字形の似た文字の判別に時間を掛けているのであれば、人の目に頼るよりもデジタル的な手法にシフトしていくほうが効果的です。

![「昨年比200%増」は「2倍」じゃない!「増」の一文字が招く大きな勘違い[業績報告で要注意⁉]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/12/percent-increase-vs-times-confusion-1-500x334.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![かぎかっこと句点(マル)の関係[句点を入れる?句点を入れない?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/08/Brackets-and-periods-01-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)