校正記号:入れ替え(イレカエ)でよくある間違い

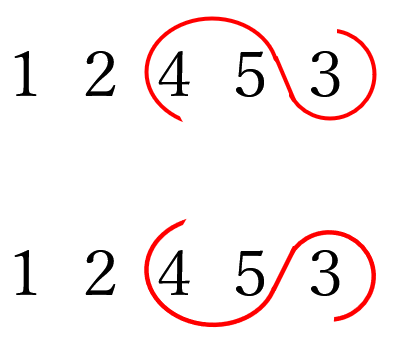

▼ 入れ替えの校正記号は、次のようになります。

■ 隣接する文字の入れ替え

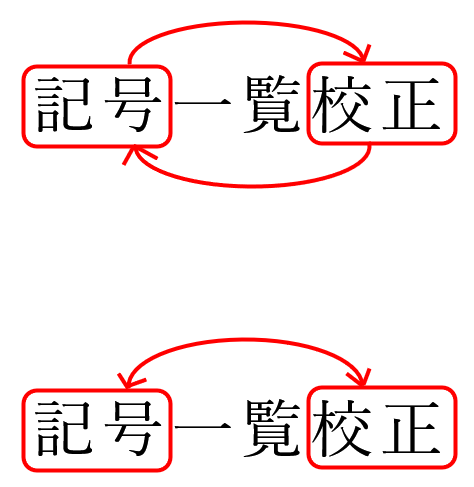

■ 離れた文字の入れ替え

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

この入れ替えの指示は、校正記号の「トル」や「移動」と同様、入れ替えることによって、

・全体のバランスが悪くなることがある

・入れ替えたことによって整合性が取れなくなる

などの不具合が起こることがあります。

場合によっては、レイアウトを再調整したり文章をリライトする必要があったりもします。

単にその赤字の修正箇所だけでなく、赤字のない箇所にも影響してくることがあるため、他の箇所への影響も考慮しつつ校正する必要があります。

■ 入れ替えで起こる間違いは、次の2点がポイントになってきます。

・入れ替え範囲が不明確ゆえに起こる

・入れ替えた結果、整合性が取れなくなる

入れ替え指示でよくある間違い1

■ 間違い例

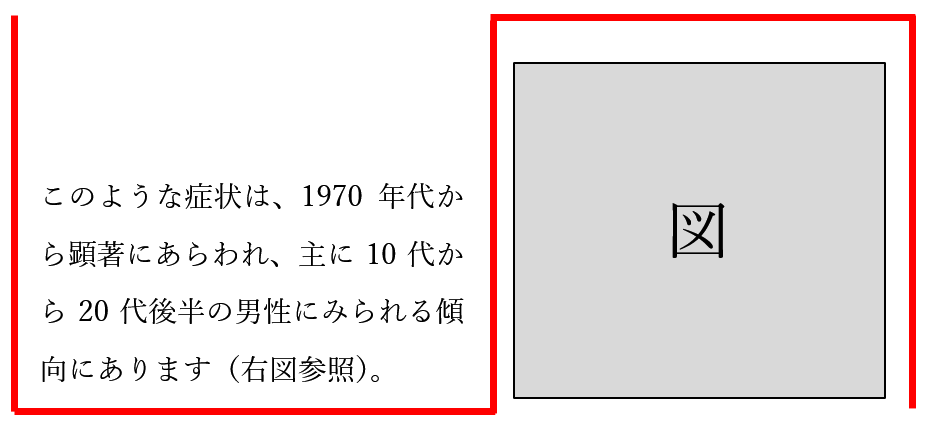

次の赤字は、図とキャプションの位置を入れ替える指示です。

ですが、一つ赤字が抜けています。

■ 答え

入れ替え指示により左右の位置が変わるので、

「右図参照」の「右」を「左」にする必要があります。

この例は、校正あるあると言ってもいいぐらい頻繁に見られる間違いです。図表などを入れ替えたことにより、文中にある文字と整合性が取れなくなる例です。

右図参照や下図、左図などは、「図」の文字があるので見つけやすいですが、文中で「右のように」や「下のように」となっていると見つけるのが結構面倒です。

ページ内に図表や画像などある場合、文章内でその解説をしていることが多いです。修正指示が入った場合は、両者が対応しているかも注意して見る必要があります。

入れ替え指示でよくある間違い2

ここで紹介する例は、校正者向けというより原稿に指示を入れる人向けになるかもしれません。

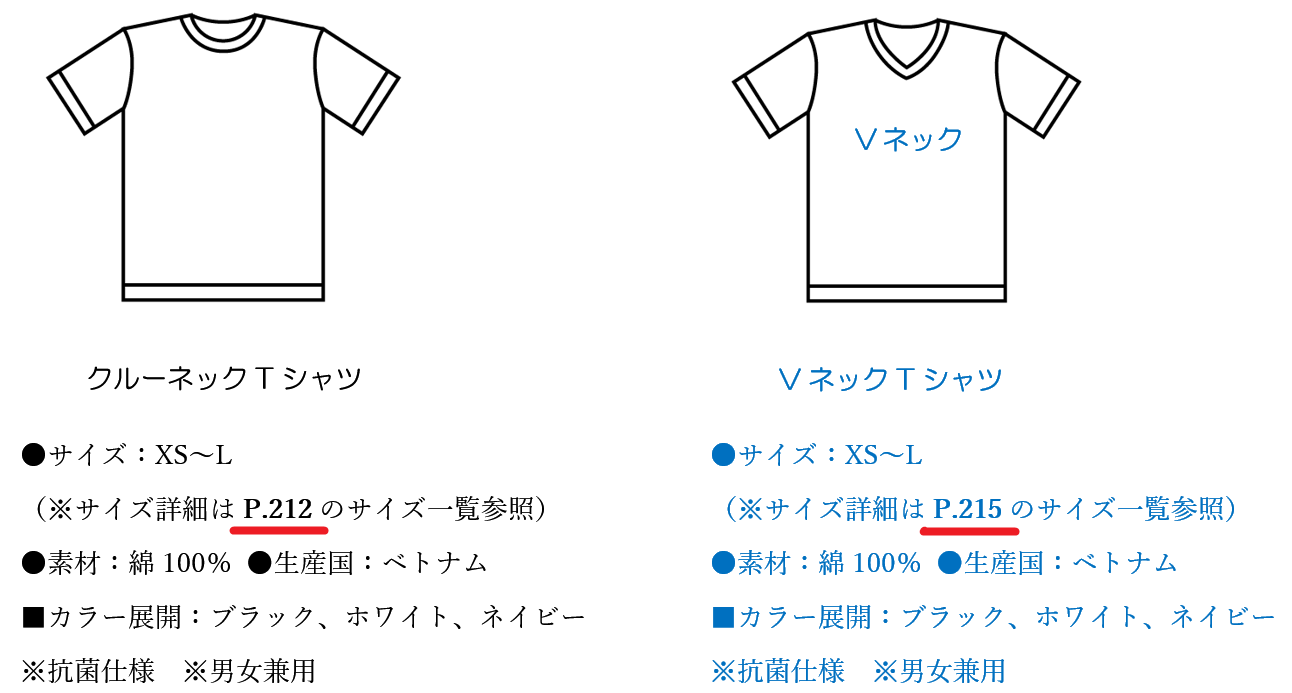

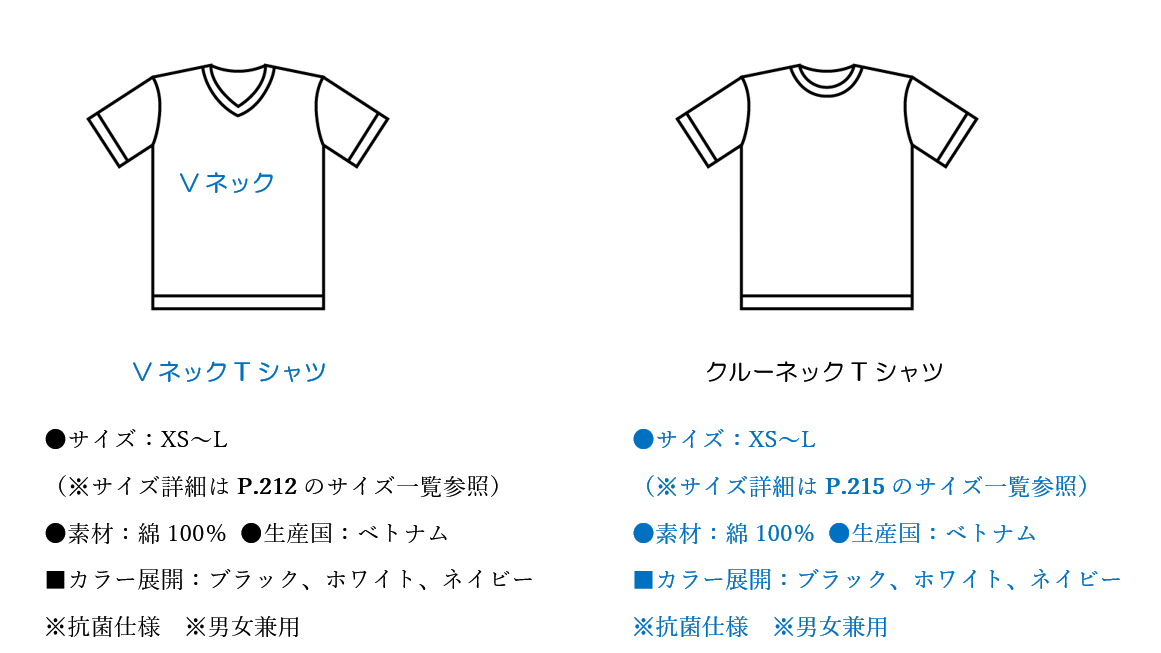

・Tシャツの商品情報を使って、よくある間違いを説明していきたいと思います。

・左はクルーネックTシャツ、右はVネックTシャツの商品情報です。

・わかりやすいように、左と右の商品情報の色は変えています。

・左と右の商品情報は、同じのように見えますがサイズの参照ページが違っています。

左は「P.212」、右は「P.215」となっています。

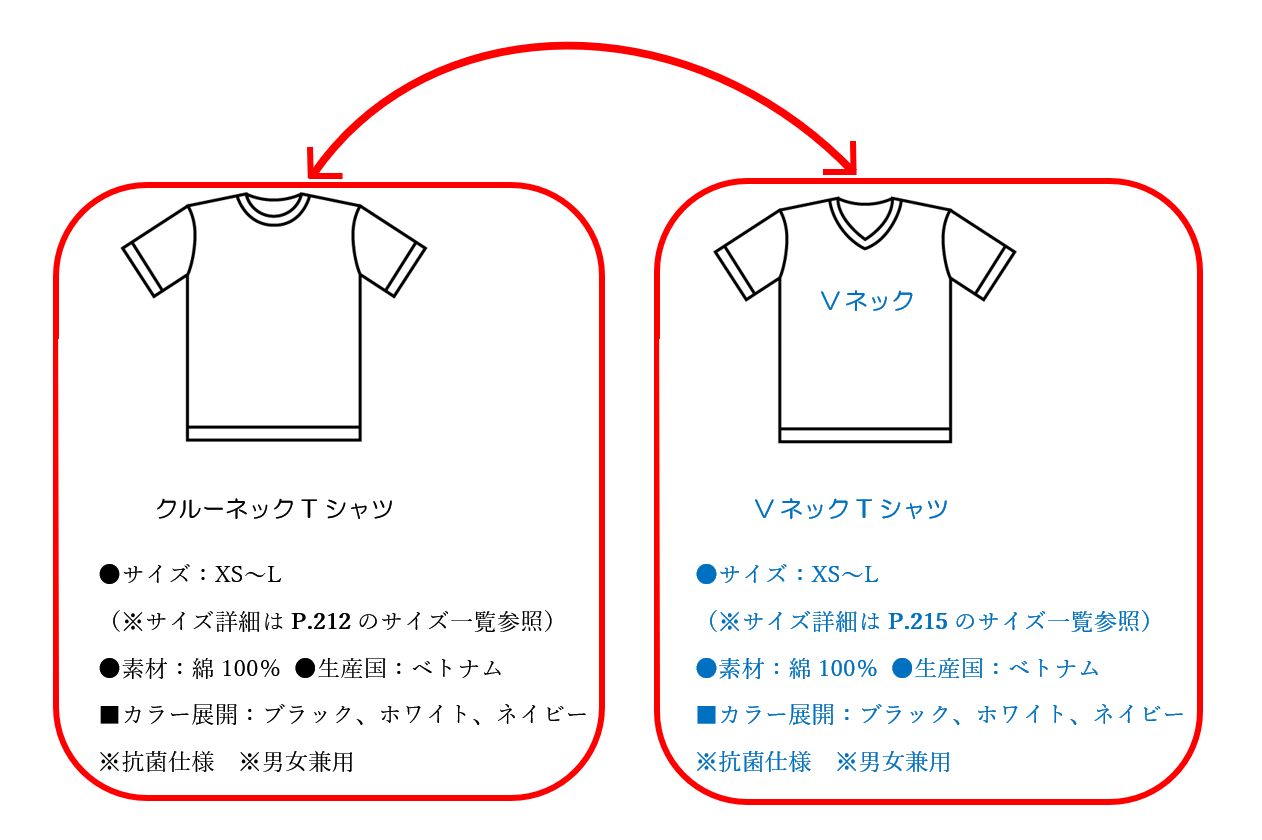

▼ 左のクルーネックと右のVネックの位置を入れ替えたいときに、

次のような指示をした場合。

この赤字の入れ方は、入れ替えが矢印だけで指示されています。入れ替えの範囲が明確に指示されていません。赤字を入れる側は、「単純に左右の位置を入れ替えて欲しい」というつもりで書いた指示でも、範囲を明確にしておかないと、誤った解釈をされることがあります。

この場合の間違い例として、<パターン1>と<パターン2>の修正結果が想定されます。

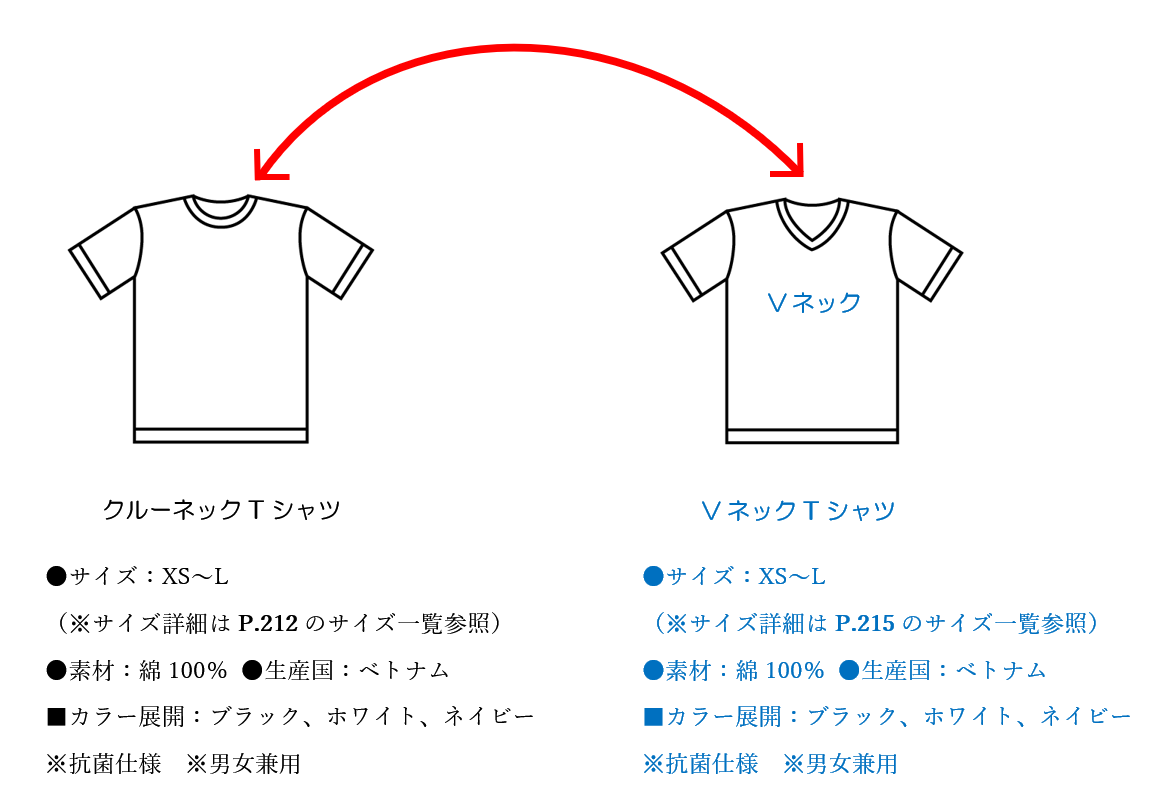

■ 修正結果 <パターン1>

・「イラスト」だけが入れ替わっている。

これはよくある間違いです。修正作業をする側(オペレーターやデザイナーなど)が、赤字を見て、矢印のすぐ下のイラストだけに目が行ってしまい、そこだけを入れ替えてしまったということです。

修正結果だけを見て『イラストと品名が違うから、それぐらいわかるだろう』と突っ込む人もいるかもしれませんが、これは赤字を入れた側が、範囲を指定していないのがそもそもの原因です。指示を入れる側が気を付けなければいけません。

そのため、誰が見ても誤解を与えないような赤字を入れる必要があります。

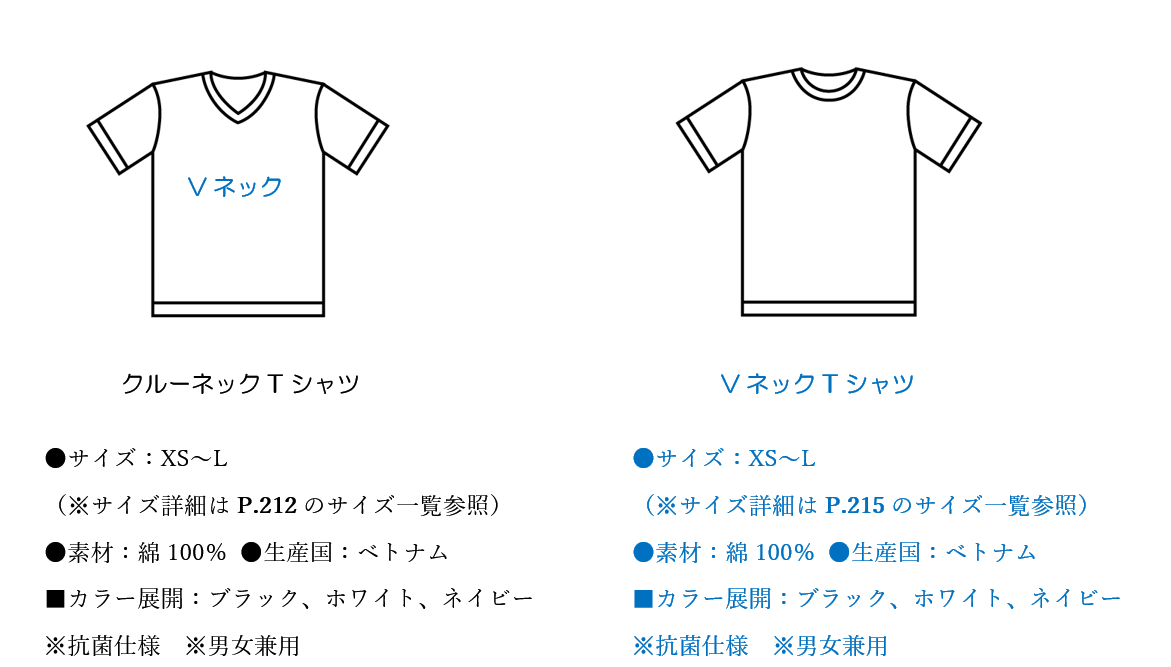

■ 修正結果 <パターン2>

・「イラスト」と「品名」の2つだけが入れ替わっている。

(※商品情報がママなので、参照ページが対応しなくなります)

<パターン1>と<パターン2>は、似ている間違いと思う人もいるかもしれませんが、修正に至る過程は全然違います。この場合、修正する側は修正の意図を理解し、左右の情報のすべてを入れ替えようとしました。

でも、なぜ商品情報を入れ替えなかったのか?

商品情報をパッと見て、内容が同じだと思い、あえてそこには触れなかったのです。修正作業をする側は、極力データを触りたくありません。単純に手間だという理由ではないです。

データを触るということ(人の手が介在すること)は、何らかのミスが発生するリスクがあります。データ上の予期せぬトラブルは、データを扱う修正作業者が一番身に染みて理解しています。そのため、同じ情報だと思われるのであれば無駄にデータを触るようなことはしません。

ただ、残念ながら、この場合はページ数が違っていて間違いということになりますが……。

ここで大切なことは、指示を入れる側は、あらゆる立場の人を想定して、どことどこを入れ替えればいいのか明確に指示しなくてはいけないということです。

『これでわかるだろう』という安易な気持ちで赤字を入れるのは適切ではありません。

赤字を入れる場合は、次のように範囲を明確にする必要があります。

校正記号だけでなく、「左右イレカエ」「イレカエ」などの文字を補足してあげるとより親切な指示になります。

おわりに

「入れ替え」の指示だけでなく「トル」や「移動」の指示にも同様のことが言えますが、これらすべてに共通することは、一見簡単そうな赤字に見えても、様々な箇所に影響を及ぼすものだということです。

そのため原稿に指示を入れる際は、修正範囲を明確にする必要があります。校正する際には、赤字が入ったことによって、他に連動する箇所がないか視野を広げて確認しないといけません。

![校正者に資格って必要?[校正・校閲の仕事をするための資格取得]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Qualifications-for-proofreading-500x333.jpg)

![Wordで表記ゆれをチェックする方法[校正作業の効率化]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/04/Notation-distortion-check-tool-in-Word-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)