目 次

ダブルクォーテーション・ダブルミニュートなど引用符の意味と使い方

ダブルクォーテーションやダブルミニュートは、引用符の一つになります。

引用符とは、文章内において他の文や語を引用するときに使用されるものです。単に引用だけでなく、会話や単語、文を強調するときにも使用されます。

※「クォーテーション」は、「コーテーション」とも表記されます。

引用符の種類(縦書き・横書き)

引用符の代表的なものに次の3つがあります。

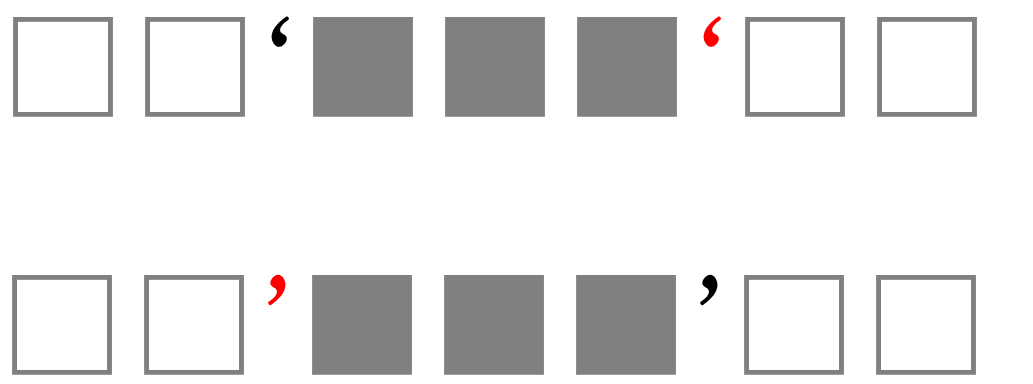

1. シングルクォーテーション

「シングルコーテーションマーク」「一重引用符」「シングルクォート」などともよばれます。主に横組みで使用されます。

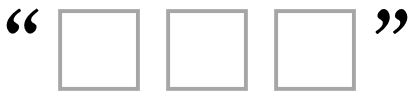

2. ダブルクォーテーション

「ダブルコーテーションマーク」「二重引用符」「ダブルクォート」などともよばれます。これも主に横組みで使用されます。

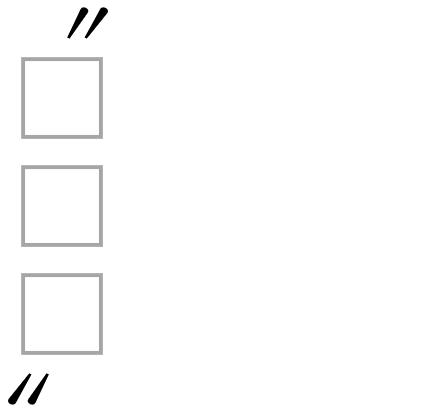

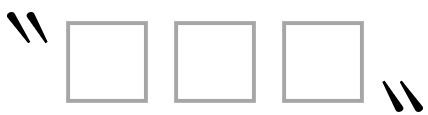

3. ダブルミニュート

・縦書き

・横書き

パターン1

パターン2

ダブルミニュートは、「ちょんちょん」「ノノカギ」などともよばれます。クォーテーションと違い主に縦組みで使用されます。

引用符(クォーテーション・ダブルミニュート)の使用

引用符は、カギ括弧と同じ意味合いとして扱われることが多く、シングルクォーテーションはカギ括弧(「 」)、ダブルクォーテーションは二重カギ括弧(『 』)と同様の意味で扱われることが多いです。

・シングルクォーテーション = カギ括弧(「 」)

・ダブルクォーテーション = 二重カギ括弧(『 』)

引用符に関しては、特に厳密な使用ルールがあってそれに従うというよりも、各社・各媒体でルール決めをして使用方法を定めるというのが一般的です。

たとえば、次のようなルール決めをします。

・会話文の場合には、「 」(カギ括弧)を使用する

・語を強調する場合には、 “ ”(ダブルクォーテーション)を使用する

などといった感じです。

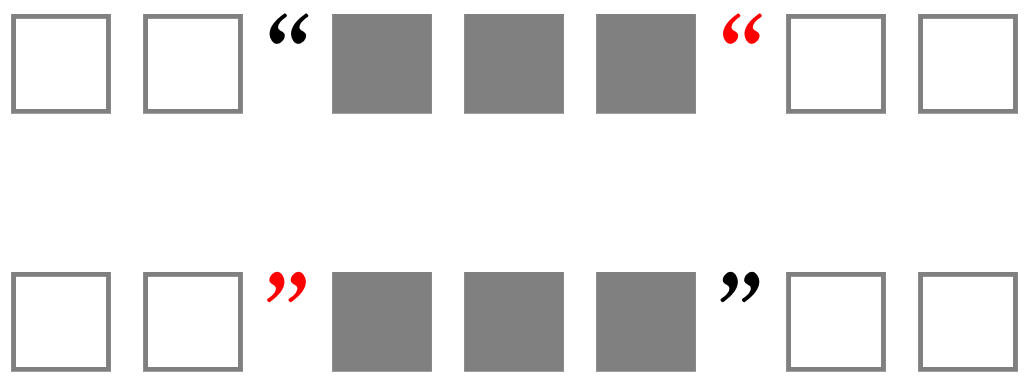

引用符(クォーテーション・ダブルミニュート)の校正記号と使い方

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

▼ 引用符の校正記号

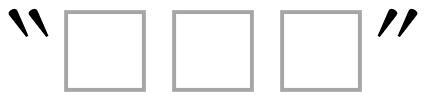

・シングルクォーテーション

![]()

・ダブルクォーテーション

![]()

・ダブルミニュート

1. シングルクォーテーション

1. シングルクォーテーションの赤字の使い方

【赤字例】

【結果】![]()

■ 赤字の入れ方での注意点

シングルクォーテーションとコンマの赤字の入れ方はよく似ています。シングルクォーテーションの指示は上記の通りですが、コンマの赤字の入れ方は次のようになります。

1. コンマの赤字の入れ方

シングルクォーテーションの赤字との違いは、「∨」の向きが「∧」になるだけです。そのため「∨」の記号をちゃんと付けておかないとコンマの指示と誤解される恐れがあります。

2. 適切でない赤字の入れ方

3. 誤った結果

赤字を入れる際は、誤解を避けるため「∨」の向きも大事ですが、校正記号だけでなく文字で「クォーテーション」や「コンマ」と補足しておくと間違えを防ぐことができます。

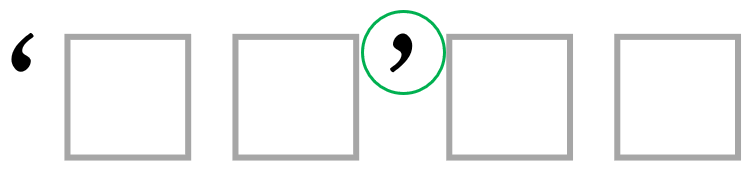

2. シングルクォーテーションと似た文字

シングルクォーテーションの閉じと似たものに「アポストロフィ」があります。

・シングルクォーテーション

・アポストロフィ

・比較 ![]()

両者は厳密にいえば違うものになりますが、校正では基本同じものと考えおいて大丈夫です。使う場面によって呼び方が変わるという感じです。【参考:Wikipedia_アポストロフィ】

2.ダブルクォーテーション

1. ダブルクォーテーションの赤字の使い方

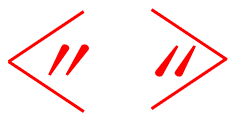

【赤字例】

【結果】

![]()

2. ダブルクォーテーションの実例

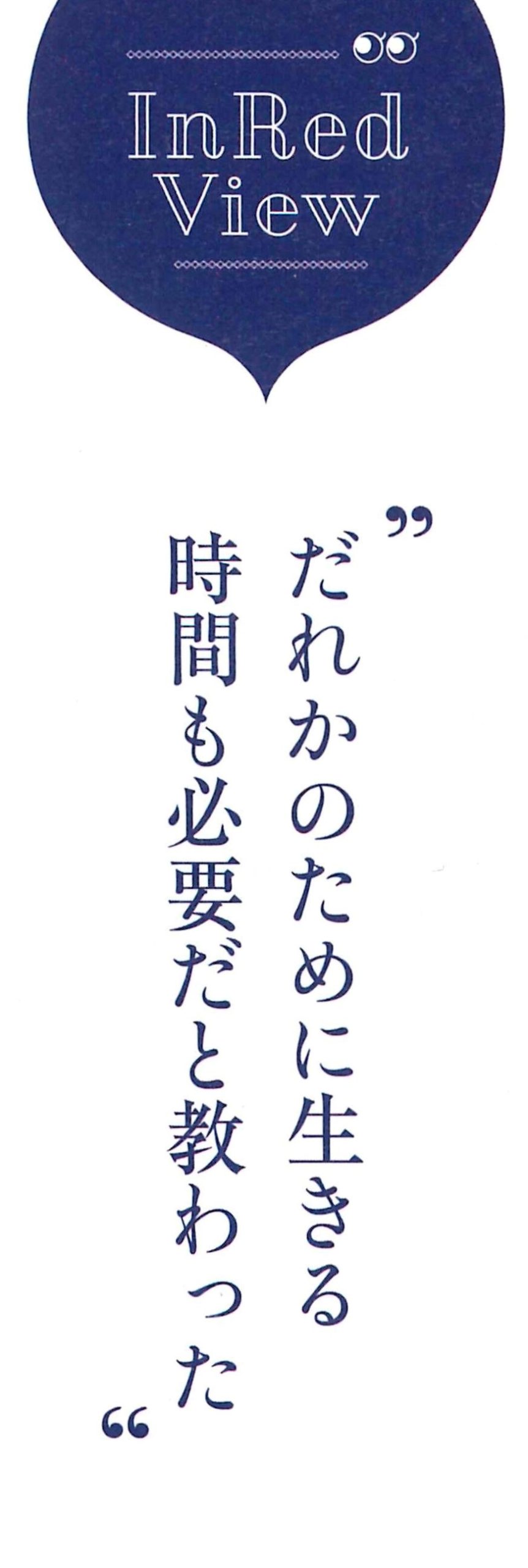

ファッション誌「InRed」では次のようにダブルクォーテーションが使用されています。

※宝島社:InRed(インレッド)12月号_P.77より

縦書きでは主にダブルミニュートが使われますが、ここではクォーテーションが使用されています。さらに、ダブルクォーテーションの起こしは「 “ 」ですが、この文では閉じの「 ” 」が先頭に来ています。一見すると、縦書きの二重カギ括弧(『 』)を連想させます。

ダブルミニュートは直線的であるため堅い印象を与えます。クォーテーションのほうが丸みを帯びているため、誌面を柔らかいイメージにしたいときには相性がいいです。

この例は、誌面のトンマナに合わせるためのダブルクォーテーションの最適な使い方といえるものです。

3. ダブルミニュート

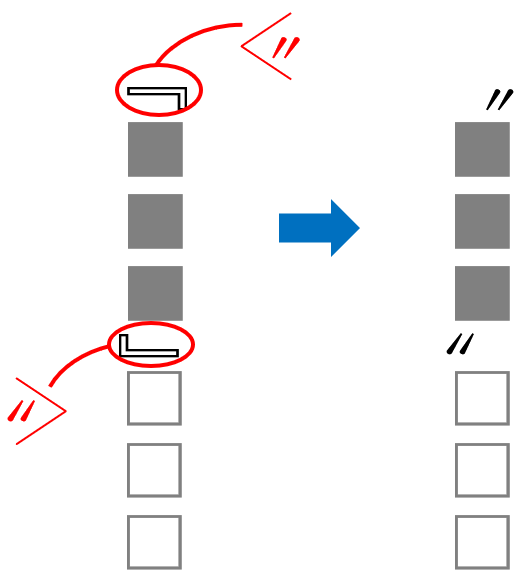

1. ダブルミニュートの赤字の使い方

【赤字】 【結果】

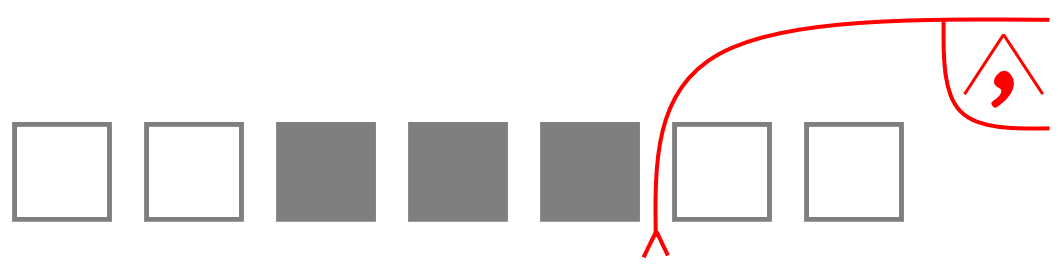

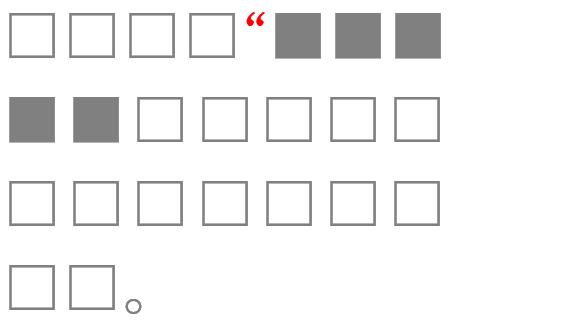

2. ダブルミニュートの横書きでの注意点

[1]

[2] ![]()

[1]の場合、閉じのダブルミニュートの前に、ピリオド「 . 」や句点「 。」があると、くっついたように見えることがあります。

[2]の場合も濁点や半濁点が近くにあると、[1]と同様のことが起こりえます。

![]()

さらに、フォントや字詰めによっては記号同士が重なっているように見えてしまうこともあります。また、横書きのダブルミニュートには、環境依存文字が含まれているので使用には注意が必要です。

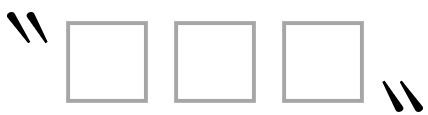

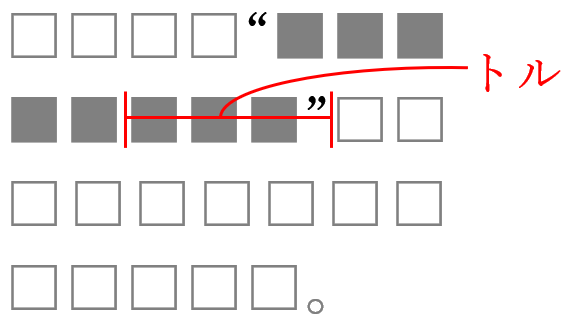

4. 引用符(クォーテーション・ダブルミニュート)でよくある間違い

■ よくある間違い1

前後に同じものが入っている

・シングルクォーテーションの間違い例

・ダブルクォーテーションの間違い例

このような間違いは、使い方を間違えたというよりも単純な変換ミスによって起こることが多いです。記号自体が小さいため間違っていても気づきにくいです。

■ よくある間違い2

起こしと閉じが一対になっていない

削除や訂正などの赤字により、片一方のクォーテーションが無くなったが、もう一方は残っているというケースです。

【赤字】

【結果】

このような間違いはクォーテーションやダブルミニュート以外でも起こる間違いです。カッコ類でも頻繁に見られます。

実際校正するにあたっては、原稿の赤字や文字情報に目が行きがちになり引用符などの小さな約物は見逃されやすいです。

2つセットで使用されるものは、どちらか一方が出てきた時点でもう一方も確認しておく癖をつけておくと、前述したような間違いは大抵防ぐことができます。

![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)