目 次

カレンダーの作成や校正・校閲をするときに役立つサイト

カレンダーは単体のものだけでなく、手帳や雑誌など、色々な媒体で目にします。一度は校正したことがあるという方もたくさんいるはずです。

大手印刷会社などでは、カレンダーの玉見本というものを用意しています(玉は、ざっくりいうと日付のことです)。これは、社外秘扱いなので、外部の方は見る機会がほとんどないと思います。六曜や英語表記などカレンダーに掲載するであろう情報のすべてが記載されています。校正者は、この玉見本を基準としてカレンダーの校正をしていきます。

ただカレンダーの制作をあまりしない会社であれば、『何を基準(原稿)にしてカレンダーを作成していけばいいのか?』『何と校正すればいいのか?』、その基準が曖昧になることも多いと思います。

そこで、カレンダーの作成や校正の際に指標となる、おすすめのサイトを7つ紹介したいと思います。どのサイトも信頼のおける実績のあるサイトばかりです。

1. 内閣府の「国民の祝日」について

内閣府が発表する「国民の祝日」に関するサイトです。国民の祝日についての情報は、このサイトですべて網羅されています。そのため、「国民の祝日」に関しては、このサイトの情報をもとにカレンダー作成にあたるのが賢明です。また、カレンダー作成に関する重要な情報を見逃さないように、定期的にサイトを覗いてみることをおすすめします。

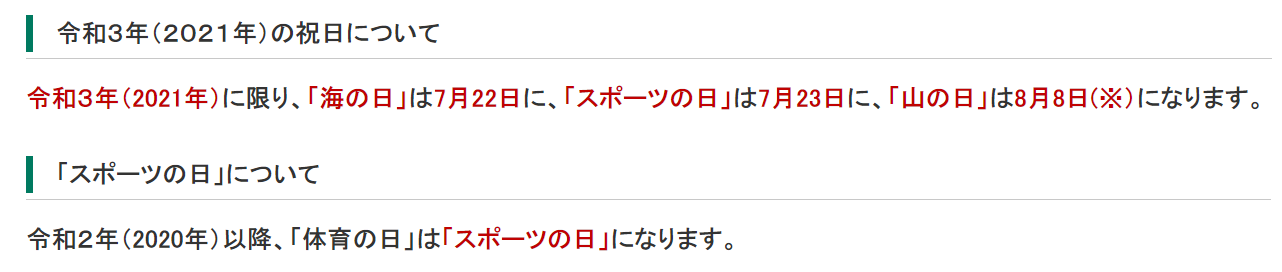

祝日は、増えたり変更されたりすることが意外とあります。そのような情報も随時発表されています。信頼できるサイトで確かめる必要があります。

■ このサイトから「国民の祝日」も確認できます。※以下は2021年10月17日時点での情報です

| 元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |

|---|---|---|

| 成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |

| 建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |

| 天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |

| 春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |

| 昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |

| 憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |

| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |

| こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |

| 海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |

| 山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |

| 敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |

| 秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |

| スポーツの日 | 10月の第2月曜日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。 |

| 文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |

| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |

【公式サイト】> 内閣府の「国民の祝日」について

2. 新日本カレンダー株式会社

既製カレンダー業界では約30%、日めくりカレンダーにおいては約70%のシェアを占める業界ナンバー・ワンの企業です。

業界TOPだけあって、HPには「今日は何の日」などカレンダーに関する面白い情報もたくさん載っています。カレンダーを制作する立場の方なら、一度は覗いてみることをおすすめします。

【公式サイト】> 新日本カレンダー株式会社

本社所在地:〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8-11

ここからはカレンダーの校正をするときに基準になるものがない方向けです。下記サイトのいずれかを原稿として校正しておけば大丈夫です。

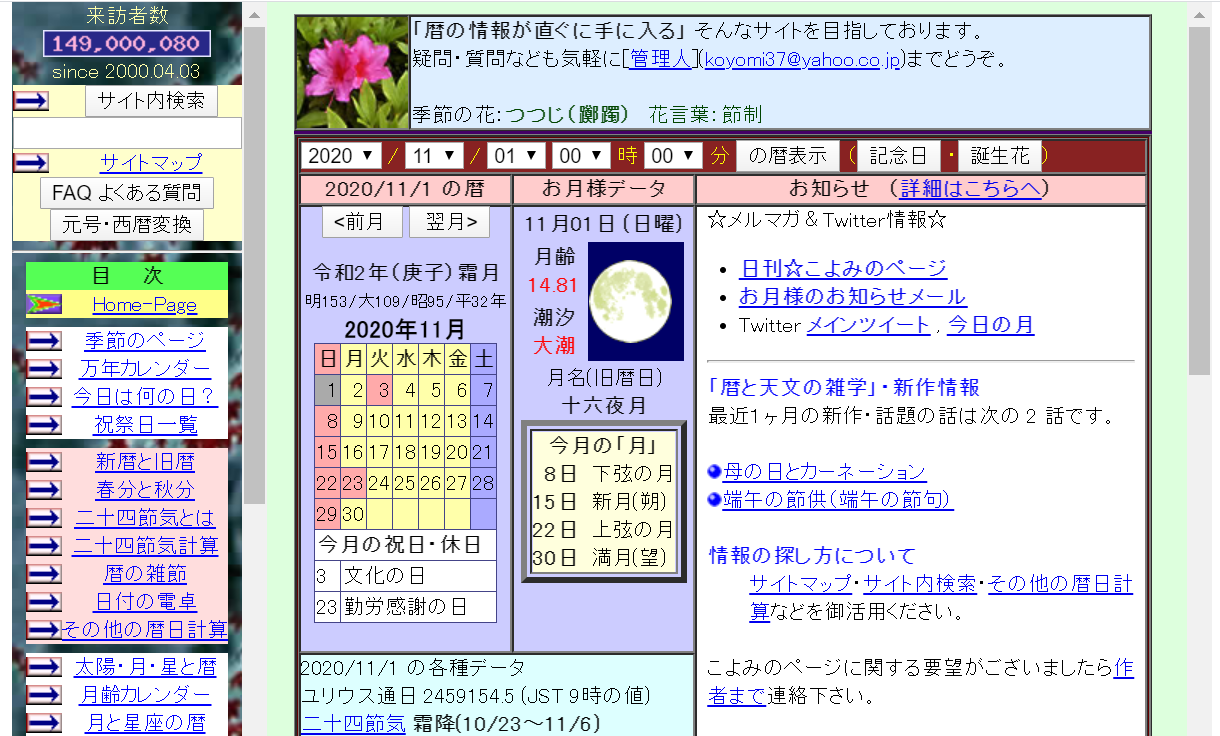

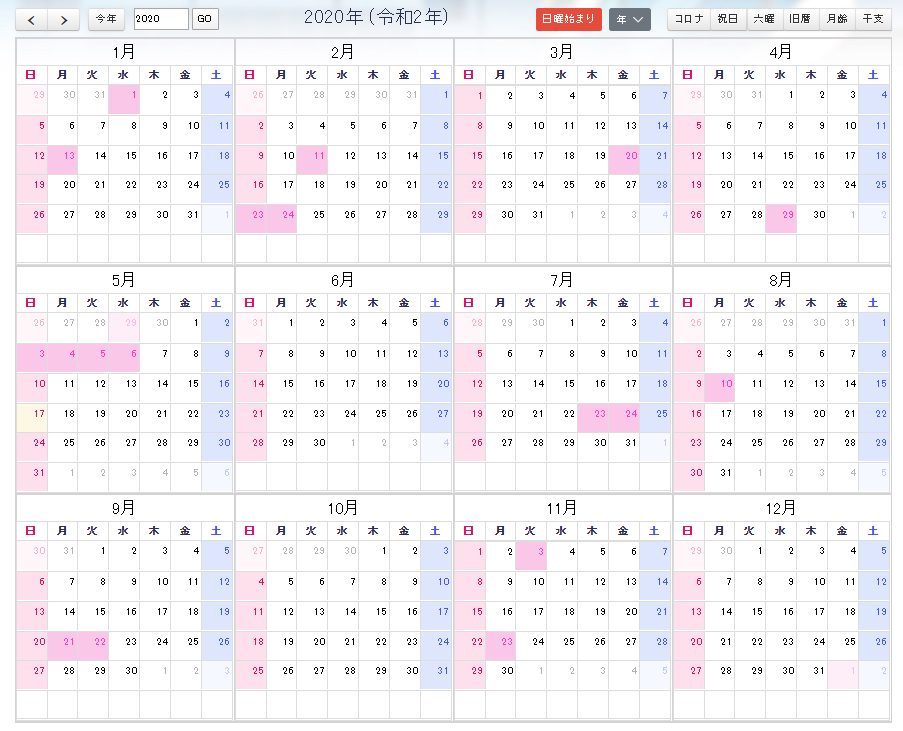

3. こよみのページ

こちらのサイトは、サイト名の通り暦に関しての情報が盛りだくさんです。指定した月を検索できるなど非常に使い勝手がいいです。校正用の原稿としてだけでなく、日付のデータ作成にも役立てることができる便利なサイトです。暦に関する情報が豊富なので、普段の校正・校閲で何か調べたいときにも役立ちます。

【公式サイト】> こよみのページ

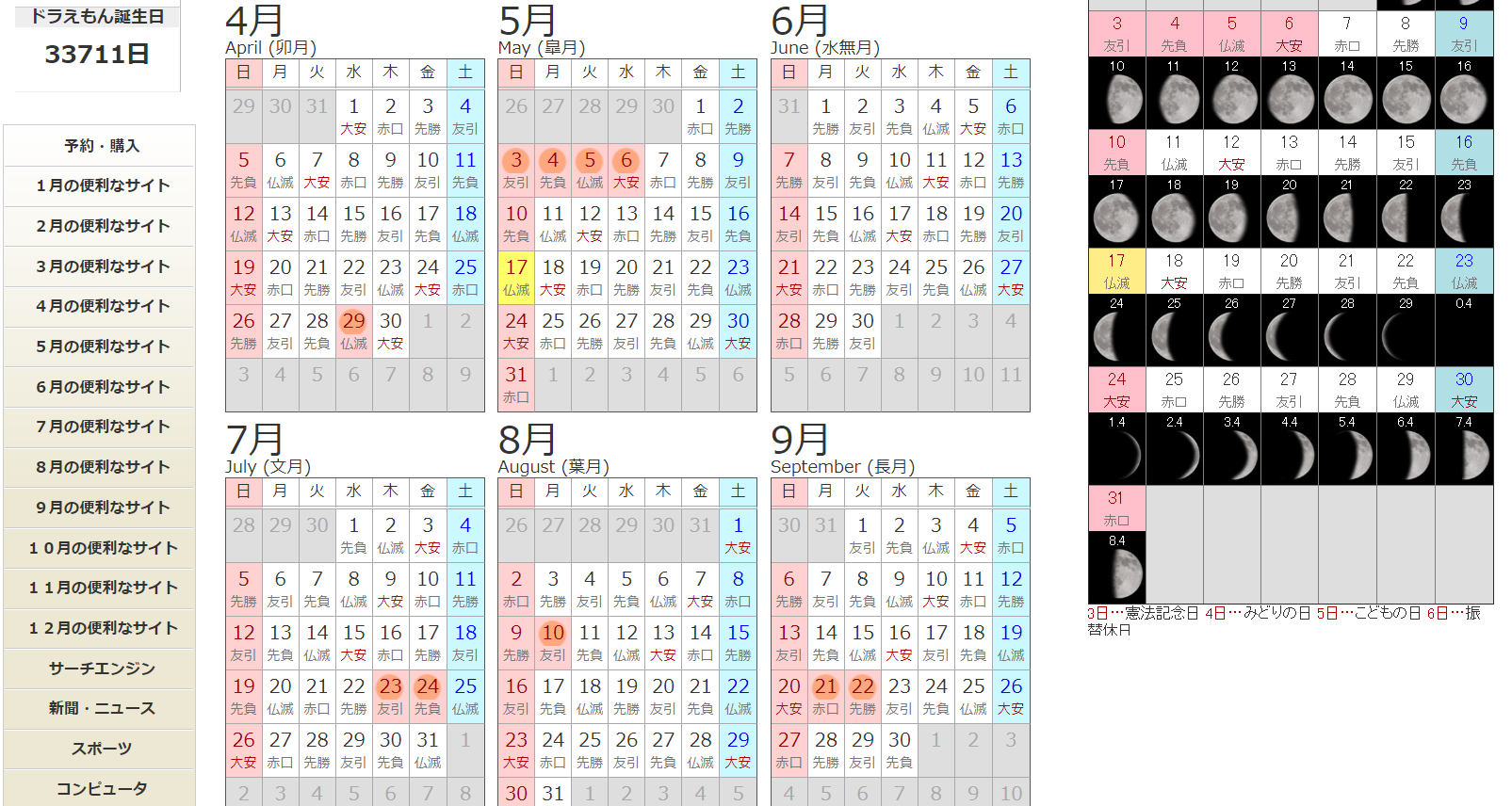

4. 便利.com

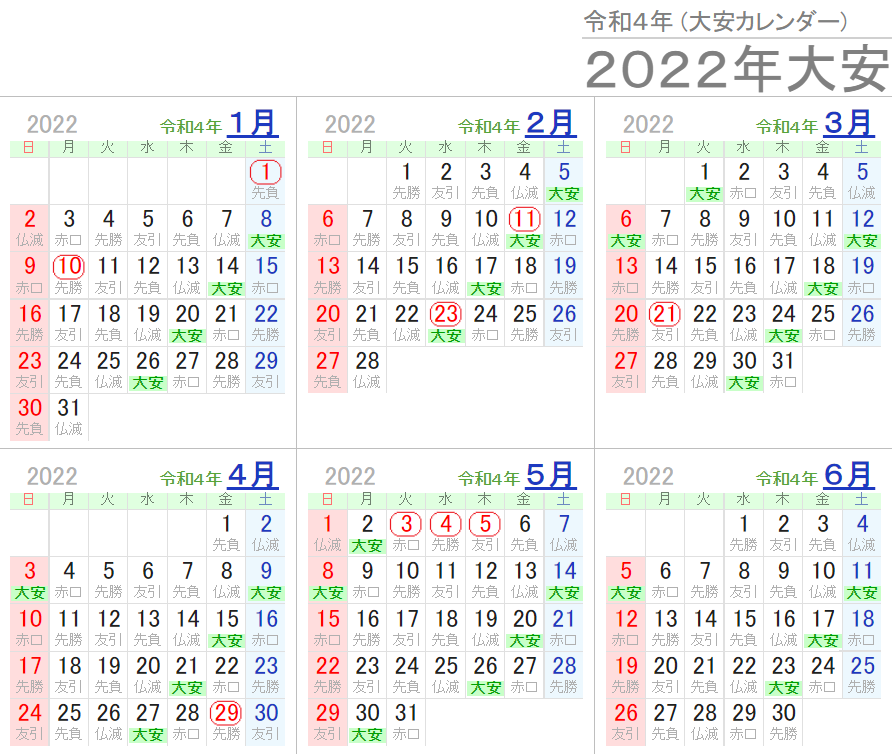

こよみのページと同様、非常に情報が多く六曜も記載されています。一見シンプルですが必要な情報は網羅されています。

【公式サイト】> 便利.com

5. 日めくり!カレンダー.com

日曜始まり、月曜始まり、六曜の記載、卓上カレンダータイプなど簡単に選べて便利なサイトです。サイトのトップページには、その日の情報が記載されています。

【公式サイト】> 日めくり!カレンダー.com

6. 旭川情報ねっと AJNET

旧暦や月齢の数字など、さらに詳細な情報を知りたいならこのサイトがおススメです。

【公式サイト】> 旭川情報ねっと AJNET

7. UIC

玉だけのシンプルなカレンダーのサイトです。これを出力して、そのまま卓上カレンダーにしてもいいかもしれません。

【公式サイト】> UIC

その他のサイト

他にもカレンダーに関する有用な情報を発信しているサイトがあります。

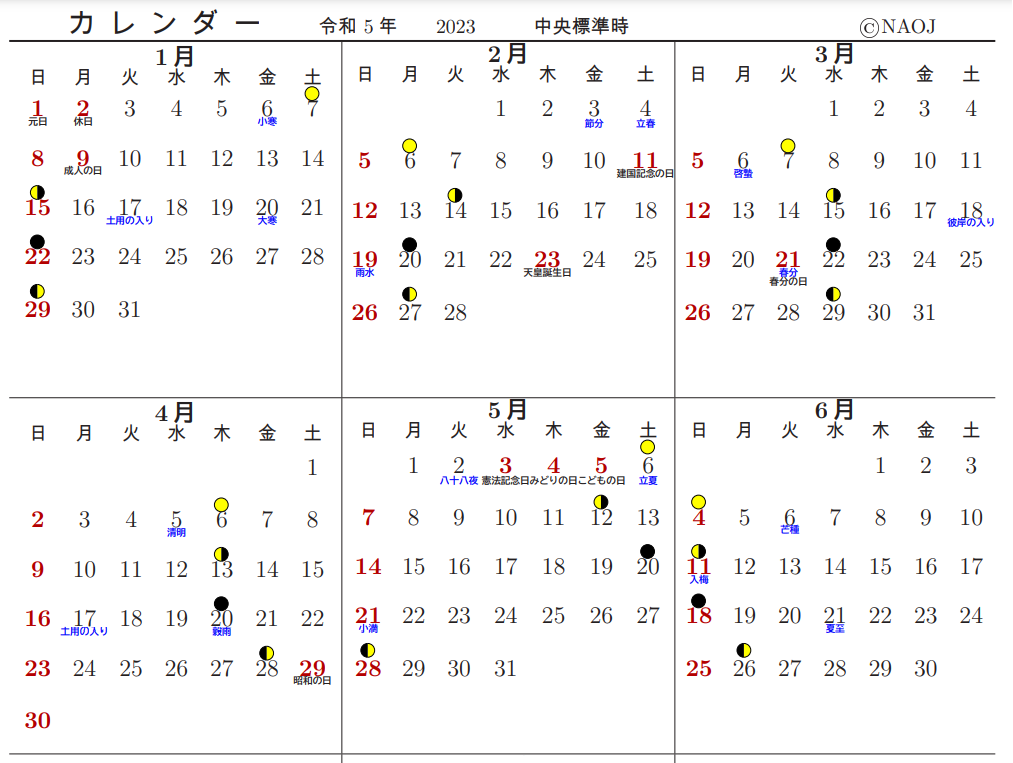

■ 国立天文台 天文情報センター

【公式サイト】> 国立天文台 天文情報センター

■ 全国カレンダー出版協同組合連合会(JCAL)

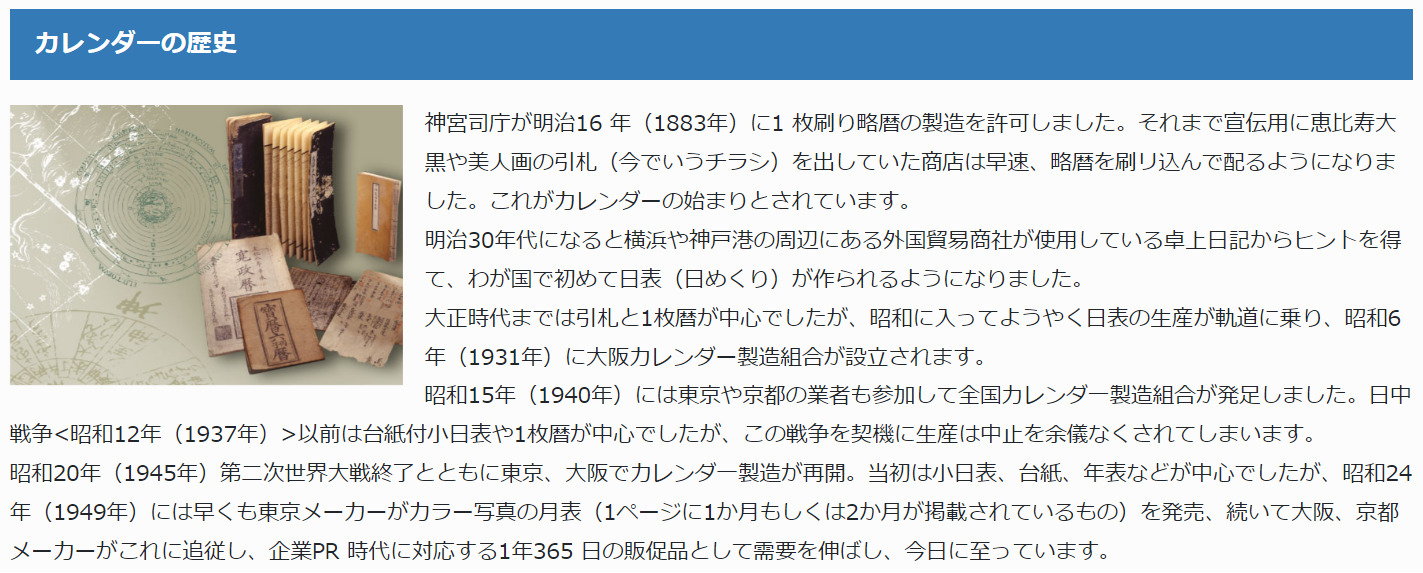

・カレンダーの歴史

・名入れカレンダーの魅力

【公式サイト】> 全国カレンダー出版協同組合連合会(JCAL)

カレンダーの校正で気を付けておきたいポイント

▼ カレンダーの校正のポイント

1. カレンダーの校正は、必ずダブルチェックする

※カレンダーは毎日誰かが目にするものなので、誤植があればほぼ100%見つかります。

2. 初回校正者とダブルチェック者が参考にする原稿は違うものにする

※クロスチェックすることで、情報の精度を高めることができます。

3. 祝日・振替休日だけは、最後にもう一度その部分だけを校正する

※祝日は、変更の可能性もあるので「内閣府のページ」を必ず参照します。

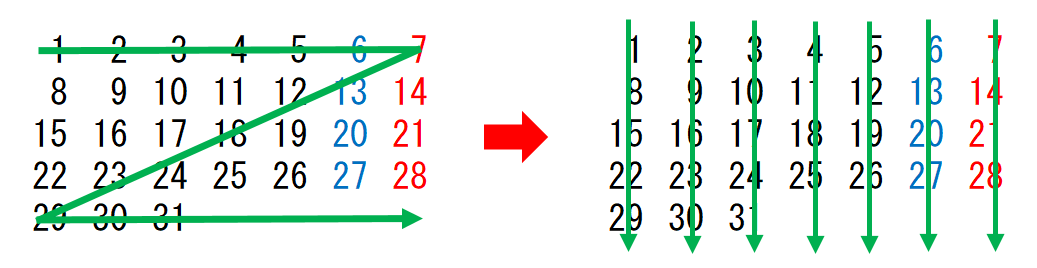

4. 見る方向を変える

次のように、数字を追っていると読み流してしまうことがあるため、縦列で見るようにして視点を変えます。

5. カレンダーの英語のスペルは、「Calendar」になります。「Calender」とよく間違われるので注意が必要です。Wordの「スペルチェック」機能でも見つけることができるのでデータ上での校正も有効です。

6. 英語表記のカレンダーは、スペルチェックだけで済ませてはいけません。

(例)「May. 」は間違い ⇒ Mayには略語のピリオドは不要 etc.

暦に関する豆知識

月の日数が、30日以下を「 小の月」と言います。

2月・4月・6月・9月・11月が、小の月にあたります。

この覚え方として「西向く侍(にしむくさむらい)」という言葉があります。

「に(2)・し(4)・む(6)・く(9)・さむらい(11)」です。

「さむらい」が、なぜ「11」になるかというと、

さむらい ⇒ 侍 ⇒ 武士

武士の「士」を分解すると、「十」と「一」。

「十」と「一」は、漢数字の「十一」と読めます。

そこから「 11」となったようです。

おわりに

どの校正現場であっても、カレンダーの校正のやり方はある程度決まってきます。そのため校正手順などのマニュアル作成が比較的容易です。定期的にカレンダーの校正が発生するようであれば、独自でまとめてマニュアル化しておくと便利です。

![英単語やカタカナ表記のルールは難しい[対策は優先順位と分類]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/03/English-and-Katakana-notation-in-proofreading.jpg)

![カレンダーの校正と確認ポイント[練習問題で学ぶ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/06/Calendar-proofreading.jpg)

![全角スペースのアキ・ツメなど全角にする校正記号をすべて解説[イラストで使用例を紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/full_width-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![読み合わせの意味・具体的なやり方・注意点[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Reading-together-in-proofreading-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)