![校正記号をクイズで学ぶ![校正記号の基礎から応用まで勉強]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Learn-proofreading-symbols-through-quizzes.jpg)

目 次

校正の基礎から勉強:クイズで学ぶ校正記号‼

校正記号を中心として、校正でよく見られる基本的な間違いを問題にしてみました。

全部で11問あります。テスト形式にしていますが、クイズ感覚で気軽に取り組んでください。

※文章中の校正記号は、一部『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

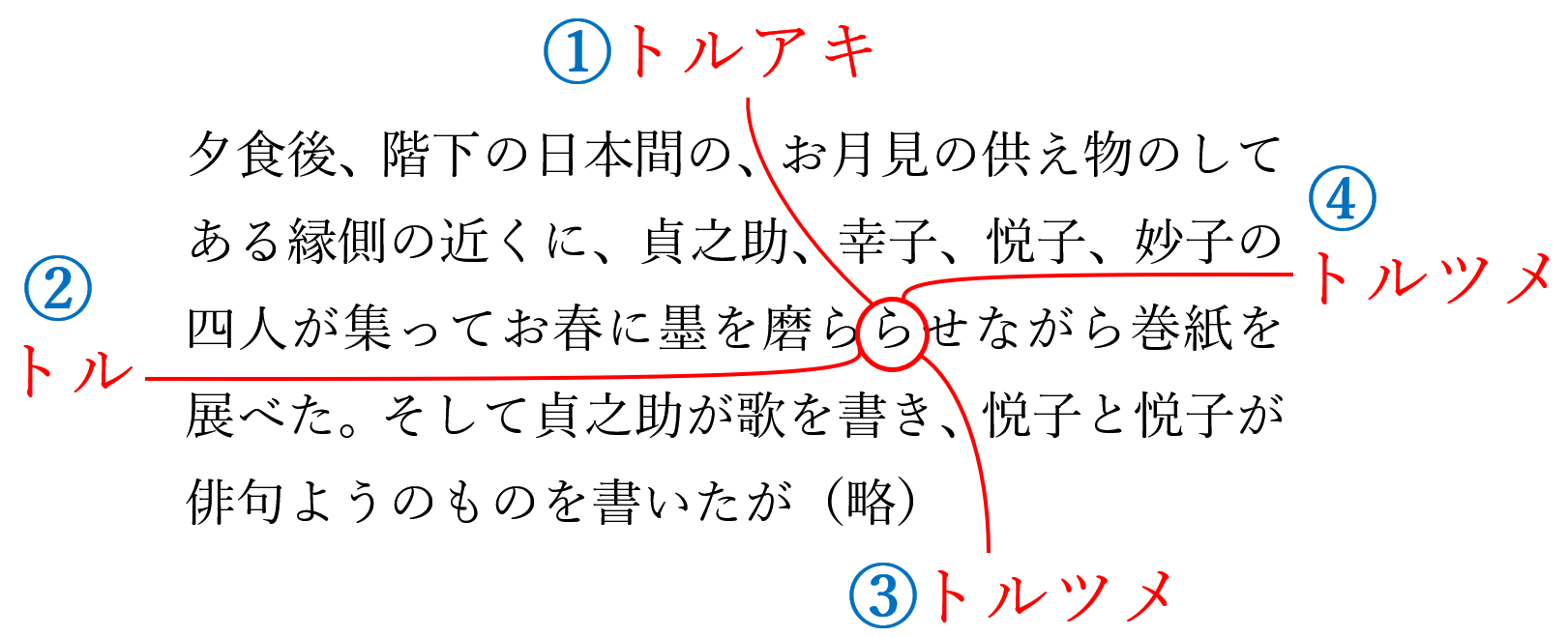

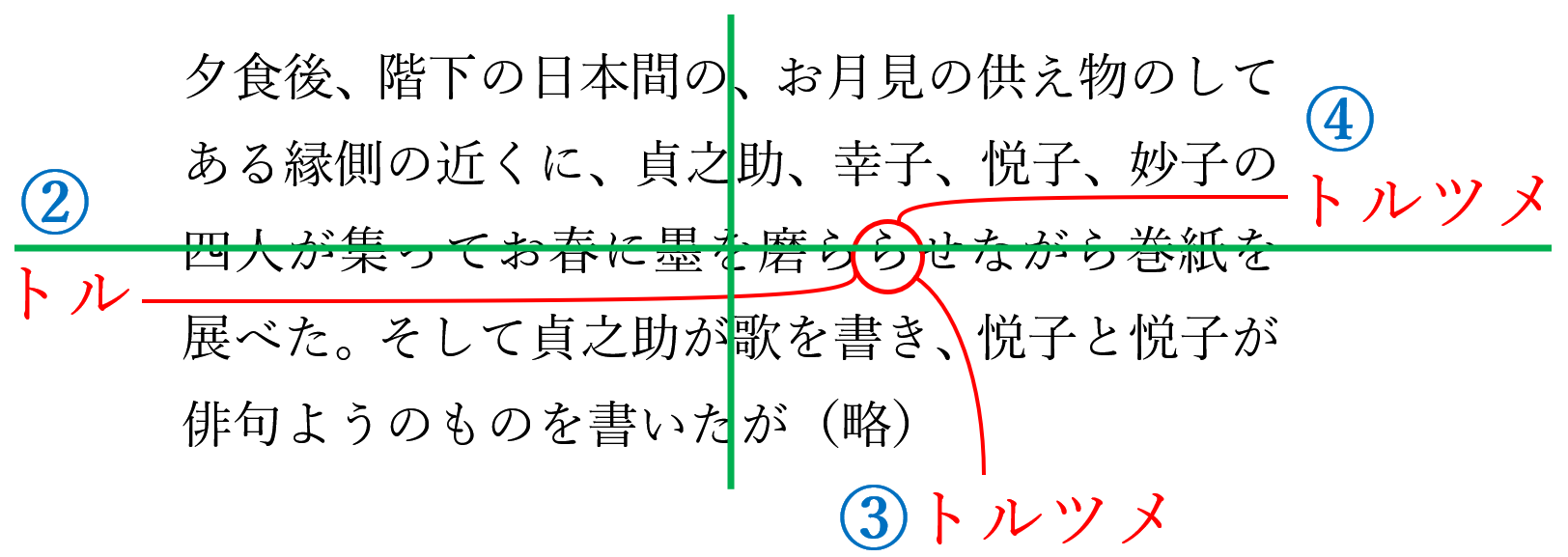

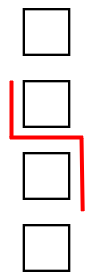

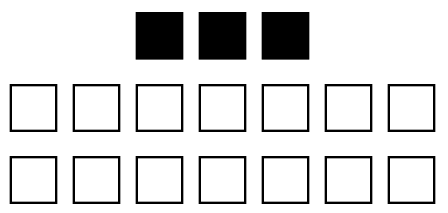

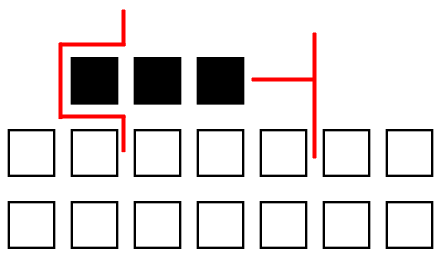

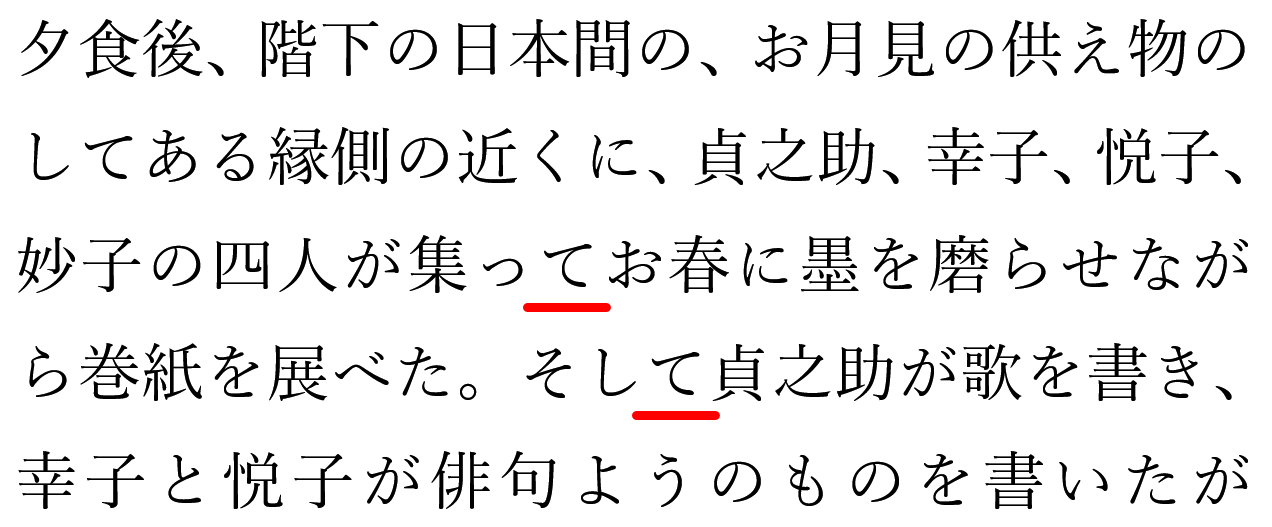

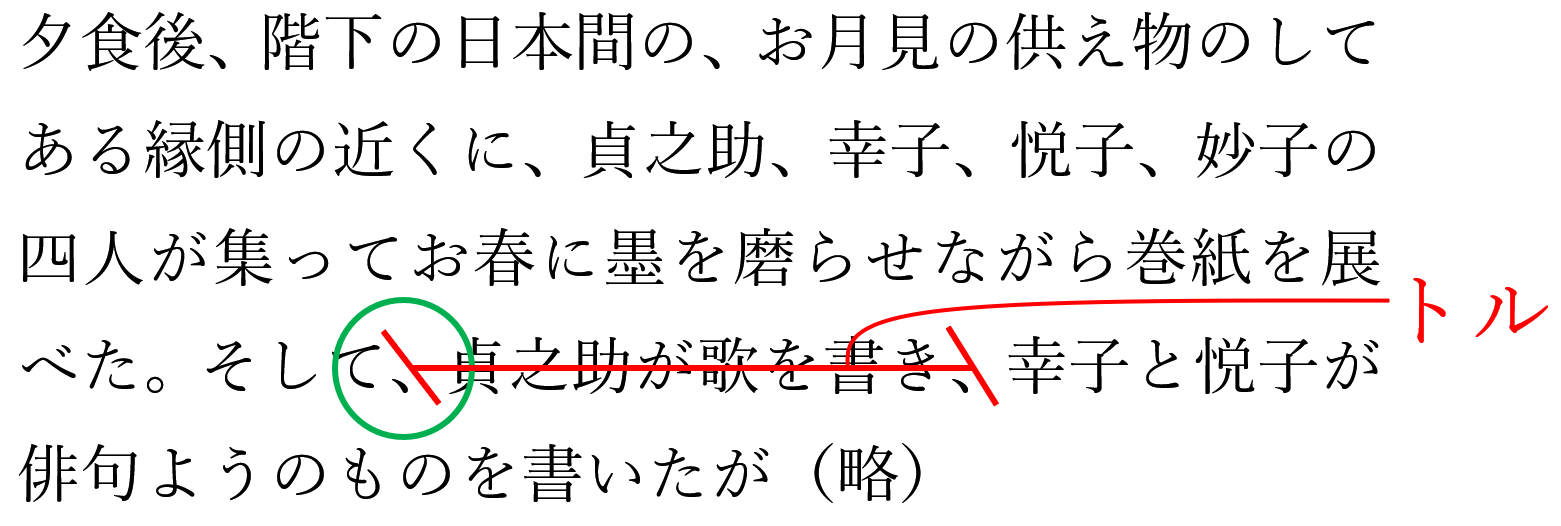

Q1. 赤字を書く場所と削除指示

■ 1問目

・① ~ ④のうち、もっとも適切な校正指示はどれでしょう。

【解答】 ④

①の「トルアキ」では、1文字空いた状態になるため、ここでは相応しくありません。

②~④の「トル」と「トルツメ」は同じ意味なので指示としては問題ありません。

-------------------------------------------

・「トル=トルツメ」

⇒ 文字を取ってツメル

・「トルアキ=トルママ」

⇒ 文字を取って空いたママにしておく

-------------------------------------------

ここでは、赤字を書く場所が問題になります。

横組みの場合

・中心から右側の赤字は、右側の余白に

・中心から左側の赤字は、左側の余白に書くようにします(下記の【例】参照)。

また、引き出し線はなるべく短く、行間に沿うように書き入れます。

そのため、②~④の中で、もっとも適切な指示は④となります。

【例】

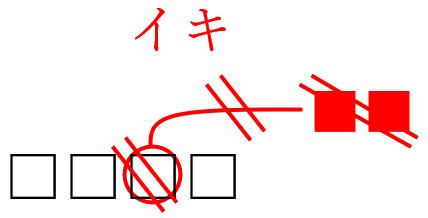

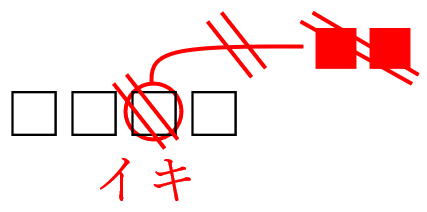

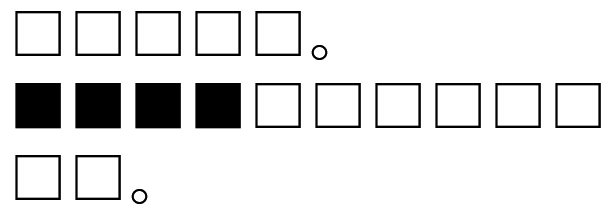

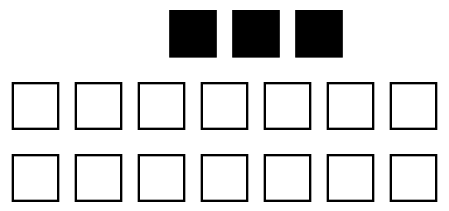

Q2. イキ(ママ)

■ 2問目

・①~③のうち、「イキ」の正しい使い方はどれでしょう。

① 訂正するはずだった文字(■■)の近くに入れる

② 赤字全体にかかるように入れる

③ 生かしたい元の文字の近くに入れる

【解答】③

「イキ」の文字は、生かしたい元の文字の近くに入れるのが正しい使い方になります。

※ママ、モトイキ、モトママも同じ意味になります。

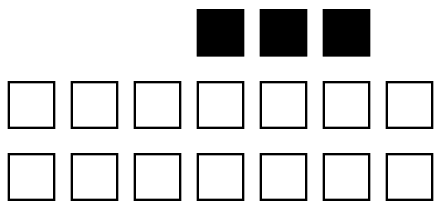

Q3. 改行(横書き)

■ 3問目

・次の「赤字」の「修正結果」を①~③の中から選んでください。

〈赤字〉

〈修正結果〉

①

②

③ ①と②、どちらともいえない。

【解答】②

改行指示は、「改行後、文頭を一字下げする」という指示です。

この改行指示の本来の意味を知らない方は意外と多いです。

そのため、改行指示を使うときは、改行後に文頭をどうするか文字を添えておくことです。そうすれば、修正側に誤解を与えることもありません。

・改行後、一字下げするなら、

「改行記号」+「一字下ゲ」

・改行後、一字下げしないなら、

「改行記号」+「一字下ゲズ」

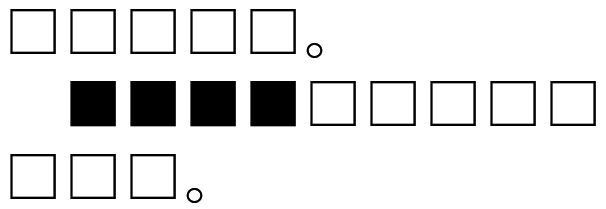

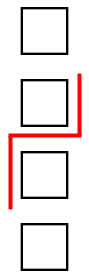

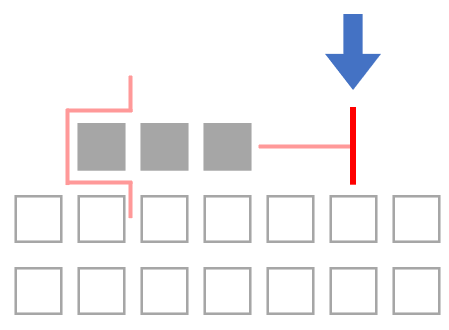

Q4. 入れ替え

■ 4問目

・横書きの入れ替えの校正記号について適切なものを①~③の中から選んでください。

① 横向きの「S字」で入れる

![]()

② 横向きの「逆S字」で入れる

③ ①と②、どちらも正しい。

【解答】③

入れ替えの校正記号は、①と②のどちらの使用でも大丈夫です。

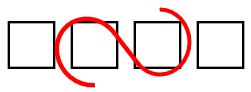

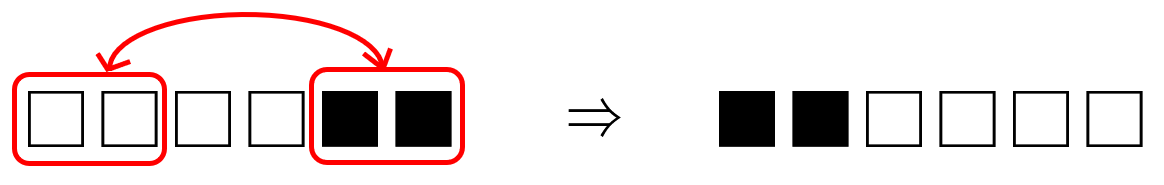

離れた文字の入れ替え指示は、次のようになります。

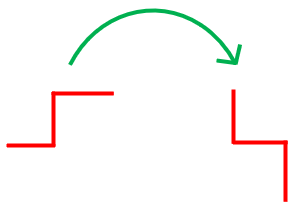

Q5. 改行(縦書き)

■ 5問目

・縦書きの改行の校正記号として適切なものを①~③の中から選んでください。

①

②

③ ①と②、どちらも正しい。

【解答】①

縦組みの改行記号は、横組みの改行記号を時計回りに回転したものです。

Q6. 移動の指示

■ 6問目

・次の「赤字」の「修正結果」を①~③の中から選んでください。

〈赤字〉

〈修正結果〉

①

②

③

【解答】②

このレイアウトだと、修正結果の①をイメージして赤字を入れているのだと思います。ですが、移動の記号はどの位置まで移動させるかの線が重要になってきます(【例】参照)。

具体的に移動せる指示がない場合は、移動させる位置の線が基準になってきます。そのため②になります。

【例】

記号だけで指示するなら、次のようにどこまで移動するかを示す線を長めにするなど工夫して、わかりやすく指示します。

また、移動の指示には、具体的な数字で指示することもできます。

指示は色々ありますが、記号に加えて文字で「1字右へ」や「2文字分右へ」などと書き入れるとよりわかりやすくなります。

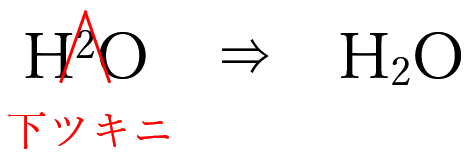

Q7. 上付き・下付き・文字を大きく・小さく

■ 7問目

・次の「赤字」の「修正結果」を①~③の中から選んでください。

〈赤字〉![]()

〈修正結果〉

① ![]()

② ![]()

③ 文脈次第で、①と②のどっちにもなる

【解答】①

上付き文字を、下付きにしたい場合は「下ツキニ」の文字を添える必要があります。

記号で指示するなら、「∧」を二重にしたものを使います。

![]()

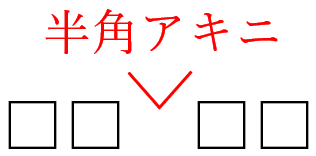

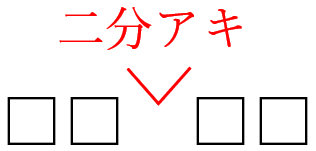

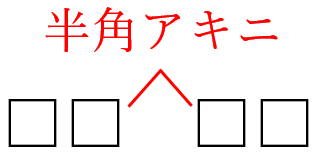

Q8. アキ と ツメ

■ 8問目

・「全角アキ」を「半角アキ」にする校正指示として適切なものを①~③の中から選んでください。

次のように「全角アキ」を「半角アキ」にしたい場合です。![]()

①

②

③

【解答】③

「二分」と「半角」、「アキ」と「アキニ」で表記がゆれていますが、どれを使っても特に問題ありません。

ここでは「∨」と「∧」の記号の向きが問題になります。

①と②は向きが間違っています。

指示に「アキ」とあるから「∨」を使うというわけではありません。

・現状からアキを広げる場合は「∨」を使用

・現状からアキを詰める場合は「∧」を使用

「アキ」や「ツメ」の言葉に惑わされないようにしましょう。

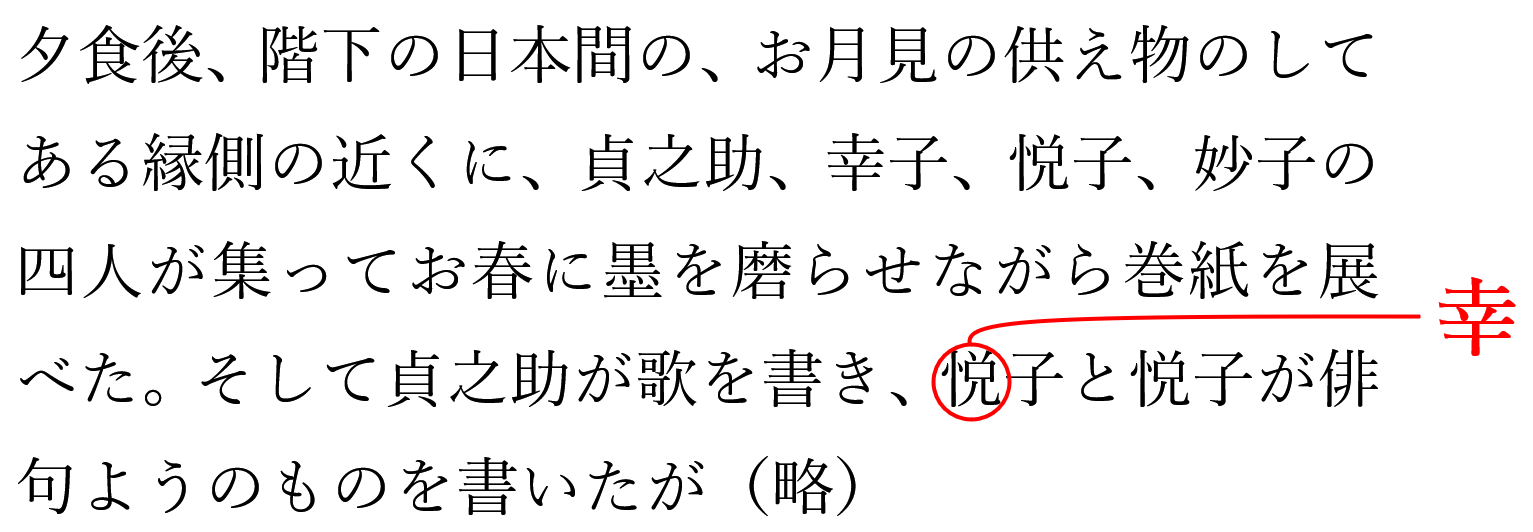

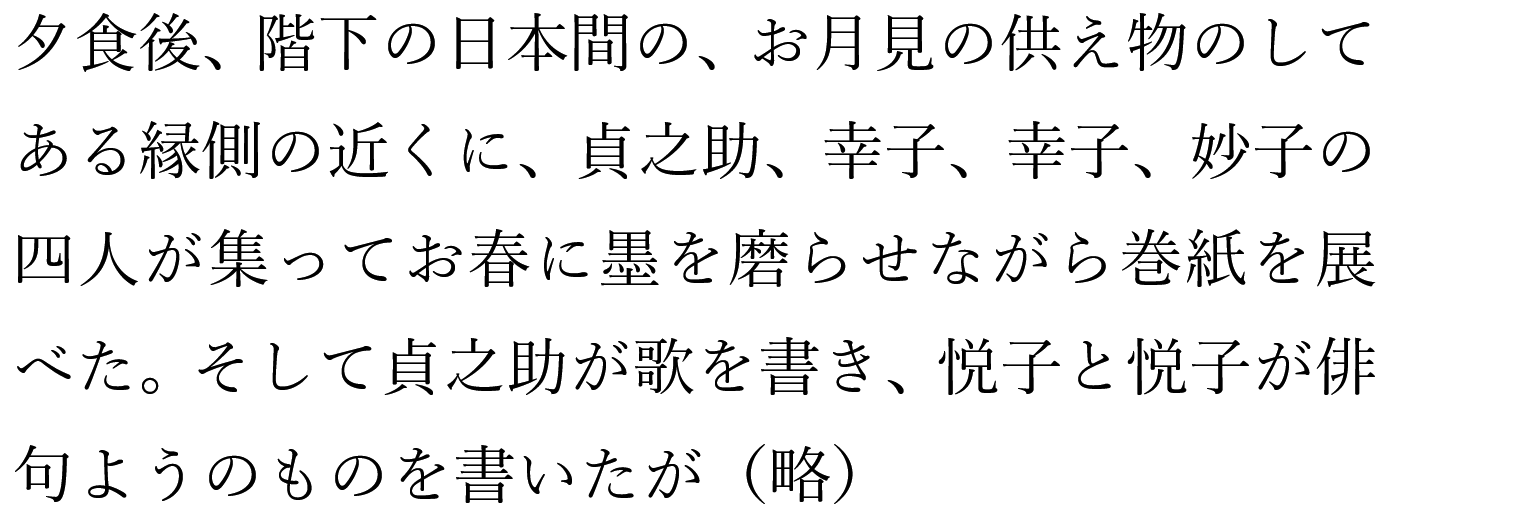

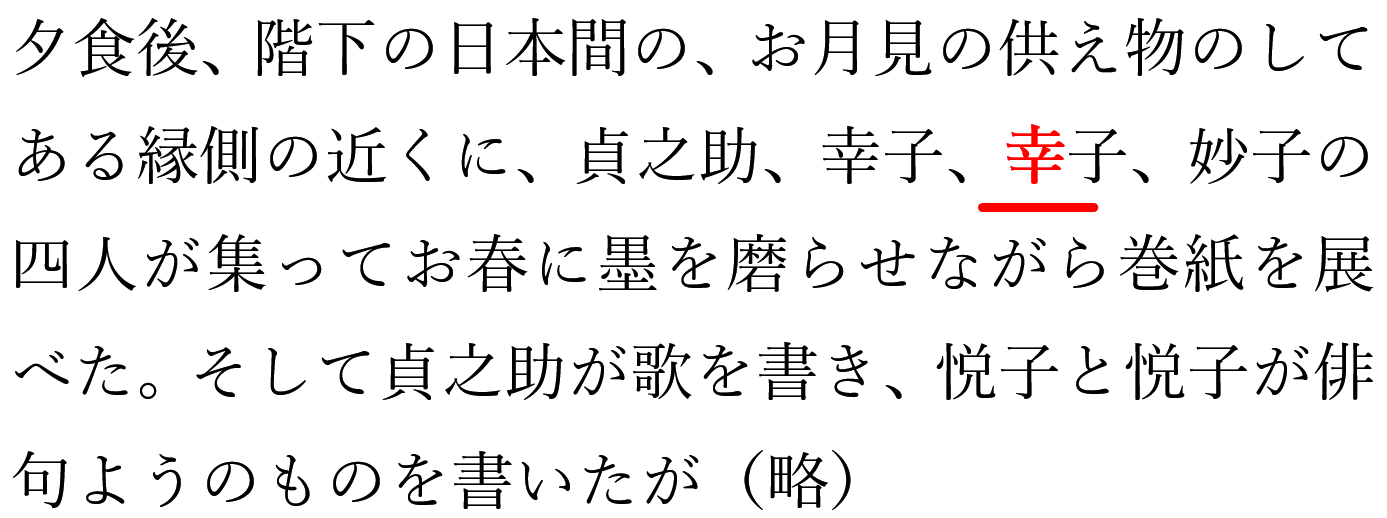

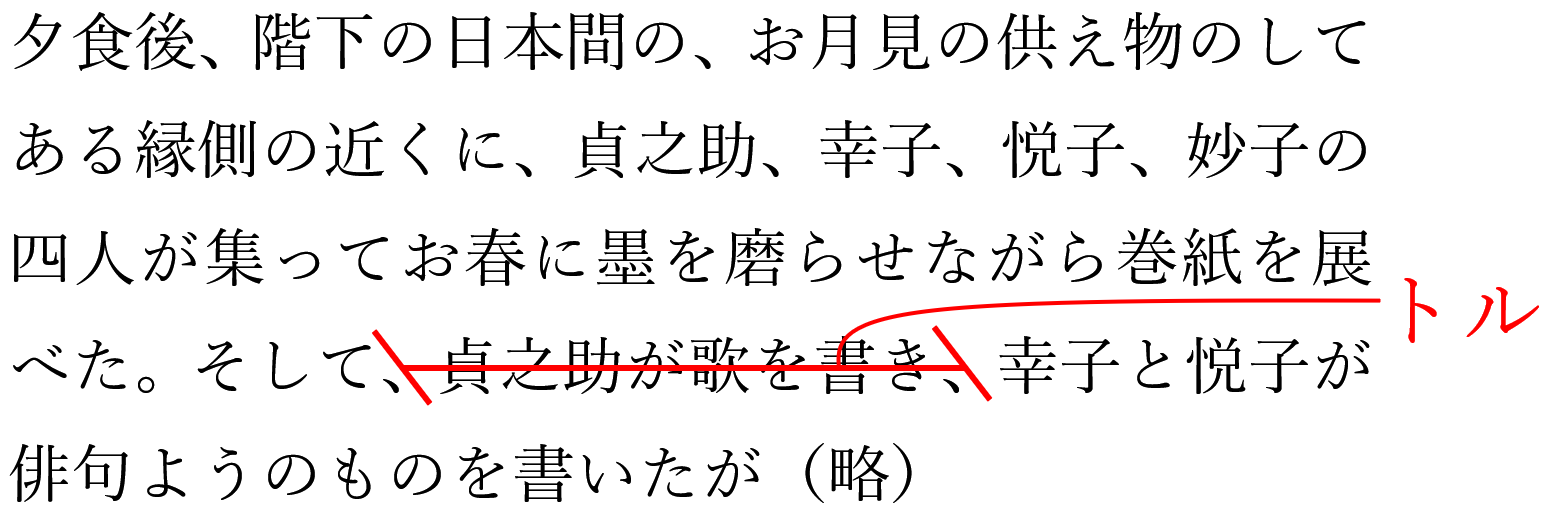

Q9. 訂正でよくある間違い

■ 9問目

・次の「赤字」と「修正結果」から、間違いに至った理由を考えてみてください。

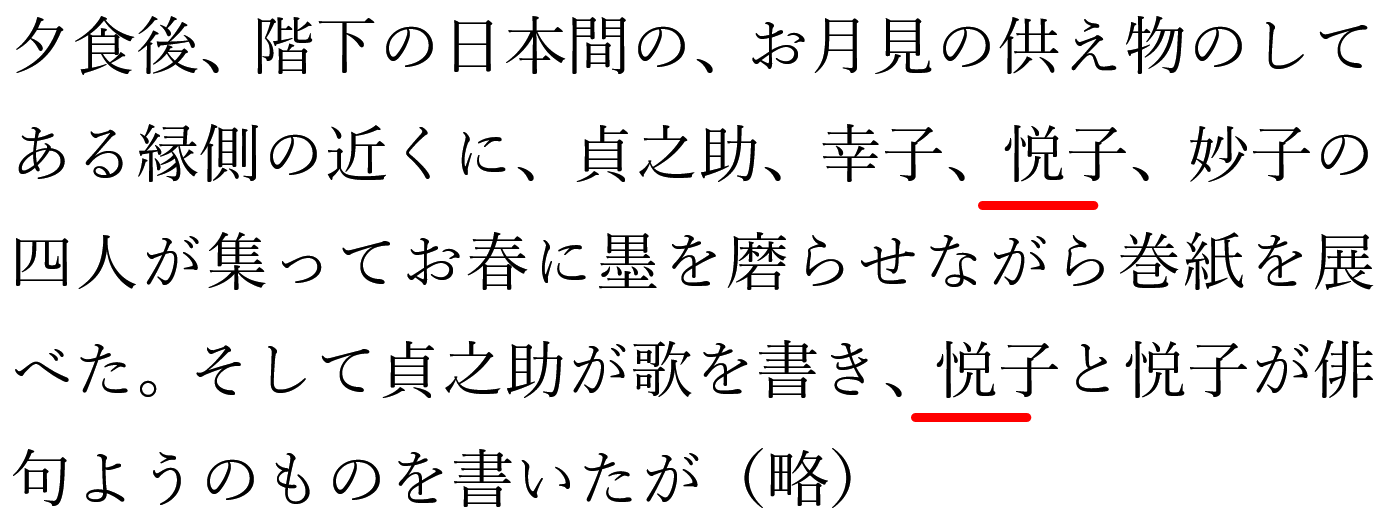

〈赤字〉

〈修正結果〉

【解答例】

修正側が、訂正箇所を見間違えて修正してしまった(下記参照)

本来なら、4行目の「悦子」を修正するはずが、2行目の「悦子」と間違えて修正してしまったために起こった間違いです。

似たような文言が付近にある場合、修正側が訂正箇所を見間違うということはよくあります。特に、金額や品番のような同じような文言が並んでいるときは要注意です。

『赤字が反映されていない』 → 『赤字を入れる』ではなく、

まずは、別の箇所が間違って修正されていないかを探してみることです。

この手の間違いはよくありますが、デジタル検版やあおり校正で容易に見つけることができます。

校正側も赤字を入れる際に、位置を間違って入れてしまうことがあるので注意が必要です。

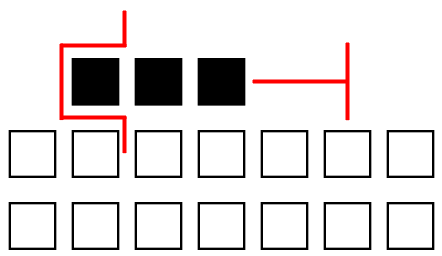

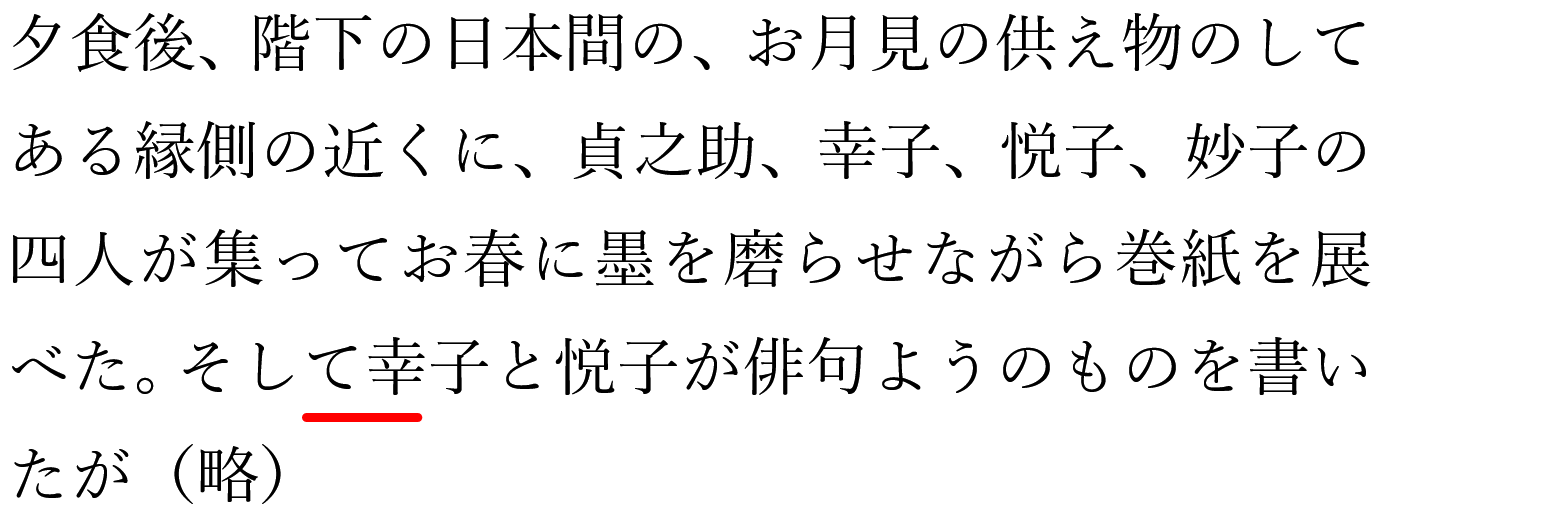

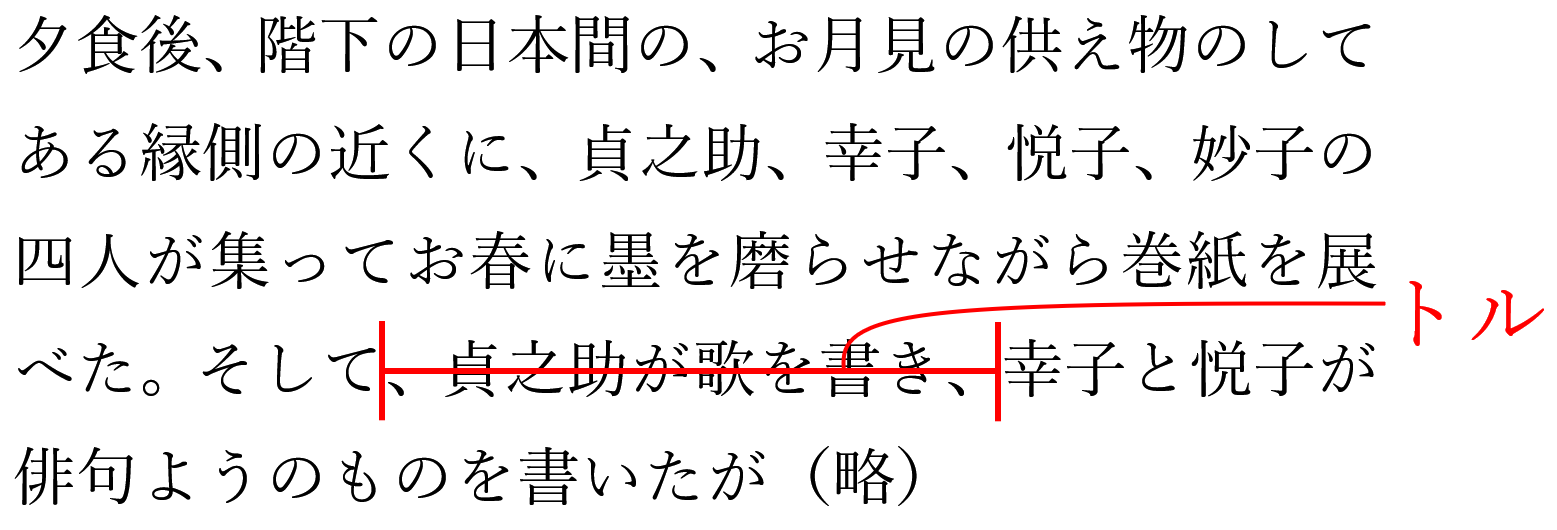

Q10. 挿入でよくある間違い

■ 10問目

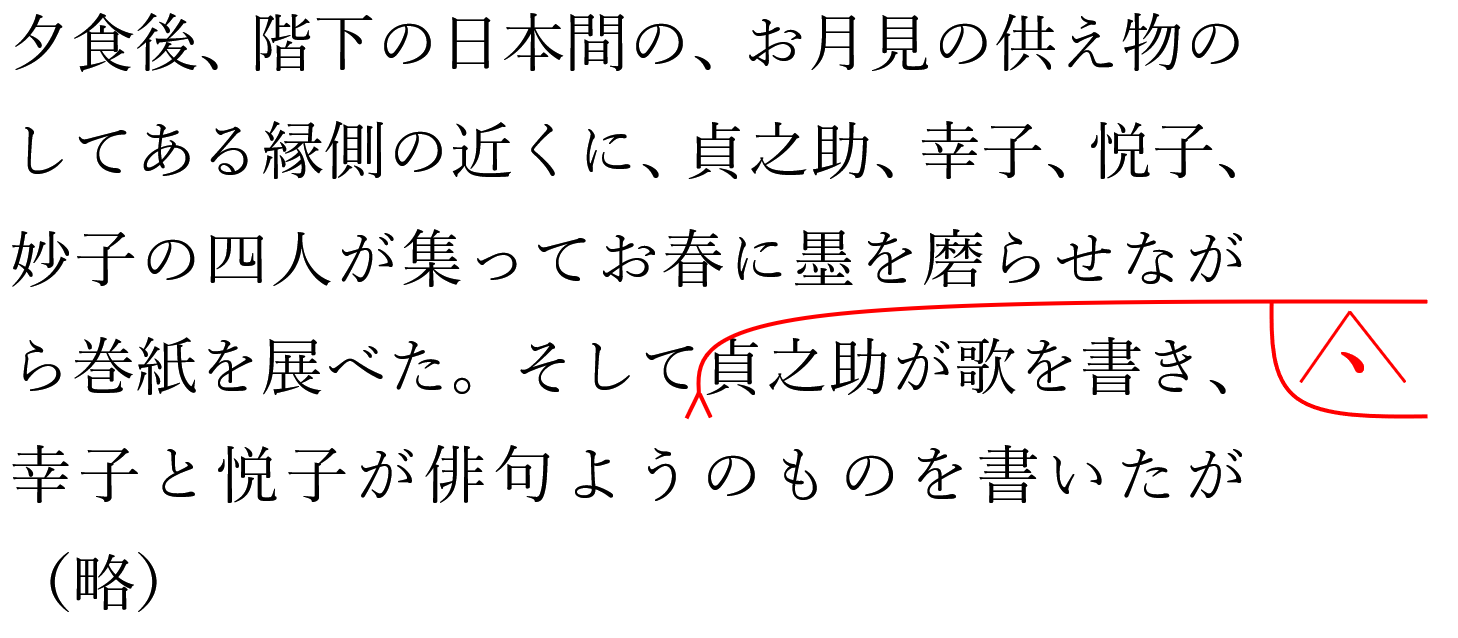

・次の「赤字」と「修正結果」から、間違いに至った理由を考えてみてください。

〈赤字〉

〈修正結果〉

【解答例】

修正側が、挿入箇所を見間違えて修正してしまった(下記参照)

※9問目と同じ理由です。

4行目の「て」と3行目の「て」を見間違って、読点を挿入してしまったために起こった間違いです。

ただ、挿入箇所の間違いは、文字が入った分文章がズレてくるので比較的見つけやすいです。

問9と同じ系統の問題だったので、すぐにわかった方も多いと思います。校正にはこういうあるある的な間違いが意外とあります。

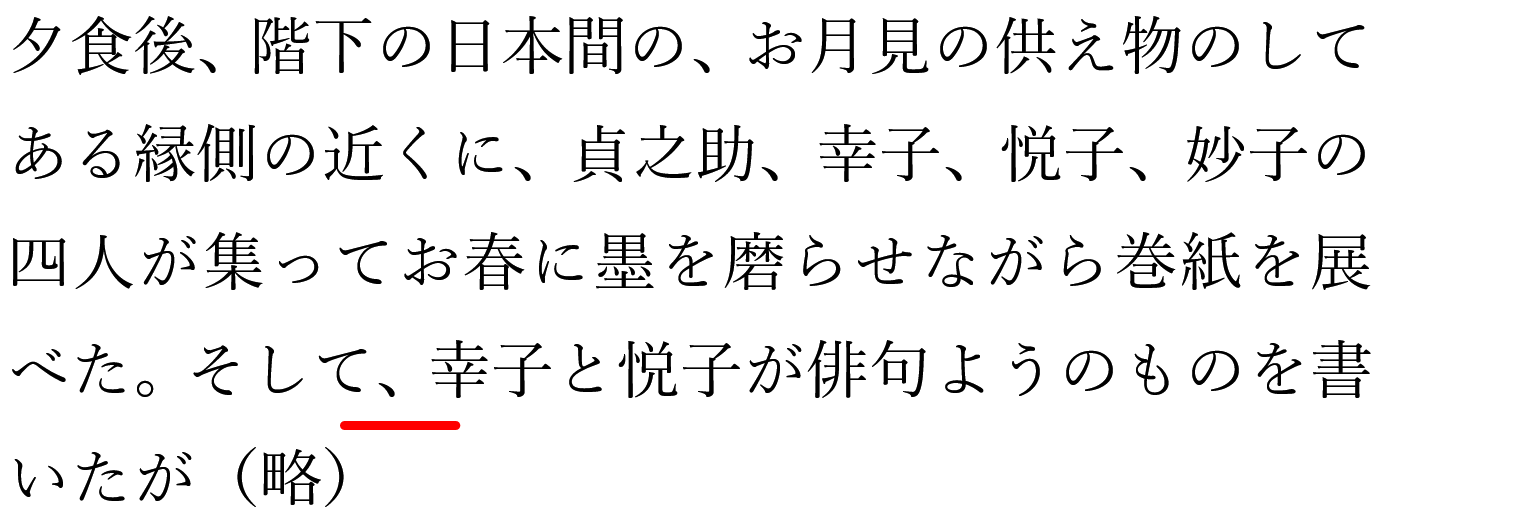

Q11. 赤字の入れ方

■ 11問目

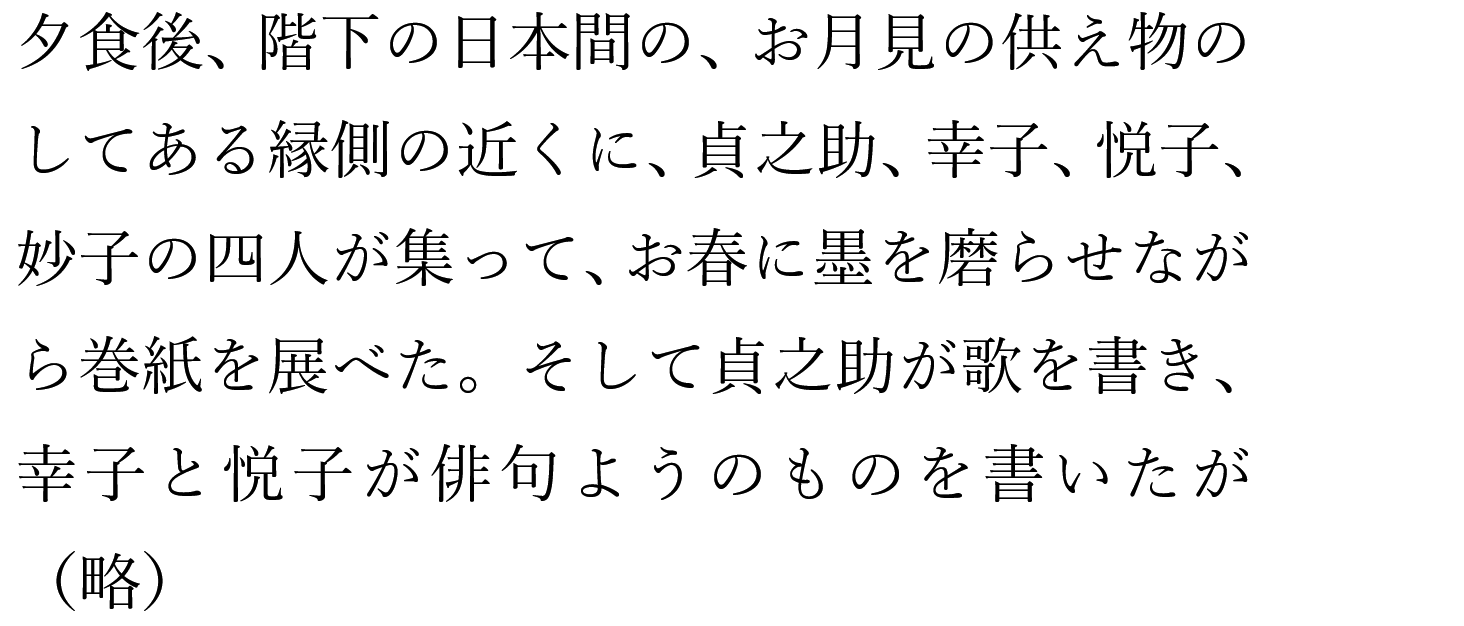

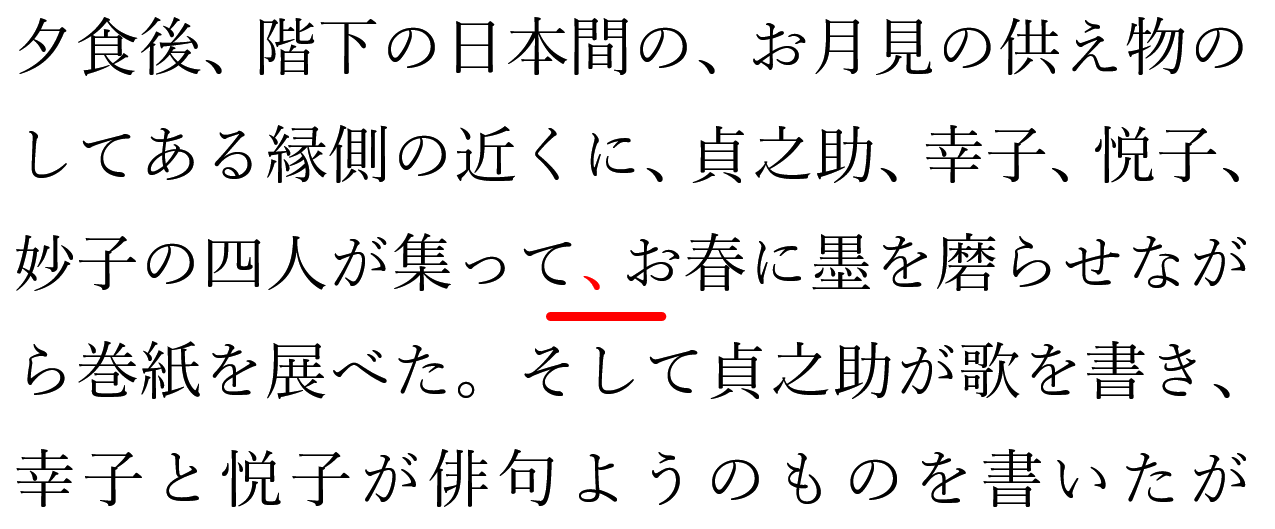

・次の「赤字」の「修正結果」を①~③の中から選んでください。

〈赤字〉

〈修正結果〉

①

②

③ ①と②、どちらともいえない。

【解答】③

赤字の斜線が読点のマス目にかかっているので、削除の可能性が高いと思われますが、明確に読点をトルかどうかは、校正側では判断がつきません。

誤解のない赤字をの入れ方としては、次のように削除範囲を明確にしておくことです。

削除範囲を囲むやり方でもわかりやすいです。

以上になります。

問題によっては、複数の解答が考えられるケースもあります。解答はあくまでも一例とみなしてください。

校正記号の問題についても、校正記号表を参考に問題を作成していますが、校正記号表に載っているからそれが正解というわけでもありません。校正指示は、相手に修正内容が伝わるかが第一です。

※クイズで使用している例文は、青空文庫:谷崎潤一郎の『細雪』より使用いたしました。

![校正記号一覧[校正記号の使い方・赤字の書き方で迷ったときに]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Printing-proofreading-symbols-List.jpg)

![校正・校閲の疑問出し(鉛筆出し)の意味と基準[やり方を例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/asking-questions-in-proofreading-500x333.jpg)

![アキ・アキニ・アケ:空ける校正記号をすべて解説[イラストで使用例を紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/open-all-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)