![漢字を開く・ひらがなを閉じる(ひらく⇔とじる)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/03/open-and-close-in-proofreading.jpg)

目 次

ひらく(開く)・とじる(閉じる)とは?

この記事では、漢字を開く、ひらがなを閉じるの意味と適切な校正記号の使用例を紹介しています。一般的に漢字で開くことが多い形式名詞についても解説しています。

1. 漢字を開く

漢字を開くとは、漢字をひらがなにするという意味です。

・漢字 → ひらがな

(例)下さい ⇒ ください

2. ひらがなを閉じる

ひらがなを閉じるとは、ひらがなを漢字にするという意味です。

・ひらがな → 漢字

(例)ください ⇒ 下さい

たとえば、

文章内で『頂く』と『いただく』の表記がゆれていた場合に、

漢字とひらがなのどっちにするか?というときに使います。

「ひらく? ひらかない?」

「ひらく? とじる?」

などといいます。

「どの漢字をひらがなにすればよいのか?」

「どのひらがなを漢字にすればよいのか?」

この判断は、企業や媒体のルールによって違ってきます。

たとえ難しい漢字であっても、ひらがなにするという決まりはありません。ルビを振って対処することもあります。特にルールがないようであれば、読者層から判断するのが適切です。

漢字の場合に開くもの[形式名詞]

一般的に漢字を開くもの(ひらがなにするもの)として、形式名詞が有名です。

形式名詞とは、本来の実質的な意味で用いるのではなく、連体修飾語を受けて使用される名詞のことで、名詞句をつくるはたらきをするものです。

次のようなものがあります。

「こと・とき・ところ・ため・はず・ほど・ゆえ・たび・わけ・とおり・もの」など。

■ 形式名詞の例文

例1

「昨日教えてもらった事が、為になった」

↓

「昨日教えてもらったことが、為になった」

例2

「事前に計画を練っていた為、事がスムーズに運んだ」

↓

「事前に計画を練っていたため、事がスムーズに運んだ」

この例のように本来の実質的な意味が薄まったもの(形式名詞)が漢字である場合は、ひらがなにするのが一般的とされます。

事 → こと

時 → とき

所 → ところ

為 → ため

筈 → はず

程 → ほど

故 → ゆえ

度 → たび

訳 → わけ

通り → とおり

者・物 → もの

※あくまで一般論であって、形式名詞だから絶対にひらがなにするという決まりはありません。

■ 実質名詞の例

一方、実質的な意を持たせて使用する場合には漢字にします。

「事前に計画を練っていたため、事がスムーズに運んだ」

「昨日教えてもらったことが、為になった」

この場合の「事」や「為」には、実質的な意味があるので実質名詞とよばれます。漢字表記にするのが相応しいです。

※形式名詞と実質名詞の境界は、曖昧な部分もあるため完全に線引きすることは難しいです。

■ 公用文の例

他にも公用文では、次のように表記ルールが定められています。

次の接続詞は、基本ひらがなにする。

「おって・かつ・したがって・ただし・ついては・ところが・ところで・また・ゆえに」

ただし、次の4語は基本漢字にする。

「及び・並びに・又は・若しくは」

【出典:文化庁_公用文における漢字使用等について】

■ その他

以下のものは、媒体によって漢字かひらがなにするかで方針がわかれるものです。

※ほんの一例です

かける ⇔ 掛ける

ください ⇔ 下さい

さける ⇔ 避ける

そるえる ⇔ 揃える

つける ⇔ 付ける

つめる ⇔ 詰める

できる ⇔ 出来る

わける ⇔ 分ける

~のころ ⇔ この頃

〜ほうに ⇔ ~方に

【出典:日本エディタースクール出版部_日本語表記ルールブック】

漢字を開く・ひらがなを閉じるに関しては、一般的にこうだというものはあっても絶対にこれが正しいというものはありません。各業界・企業・媒体・著者のルールが優先されます。

そのため表記ルールの作成や、ルールの共有が大切になってきます。

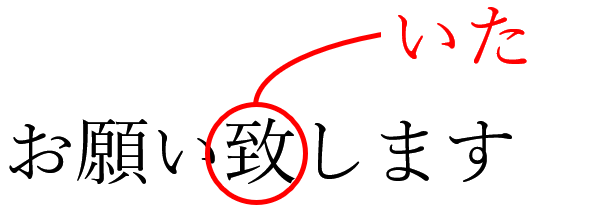

校正記号:ひらく・とじるの赤字の使用例

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

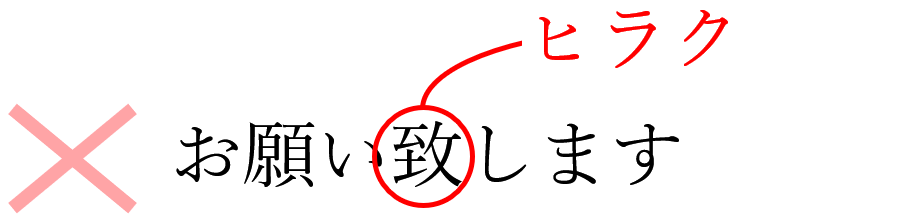

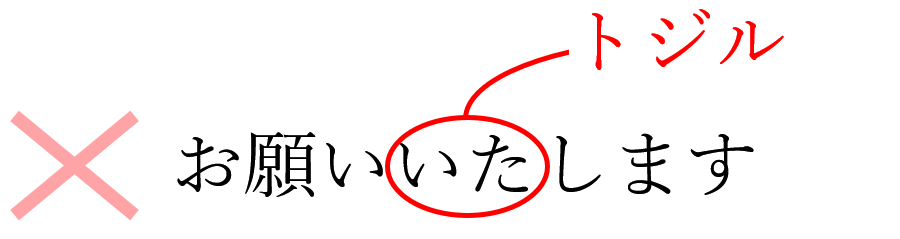

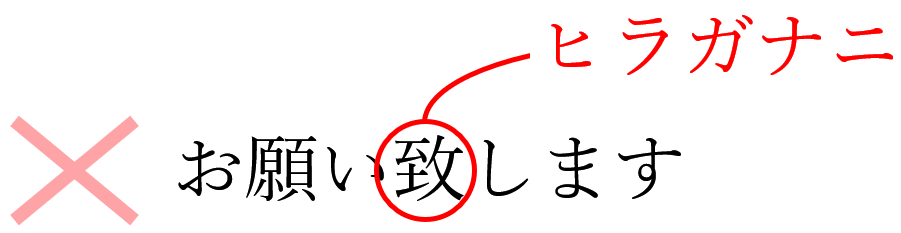

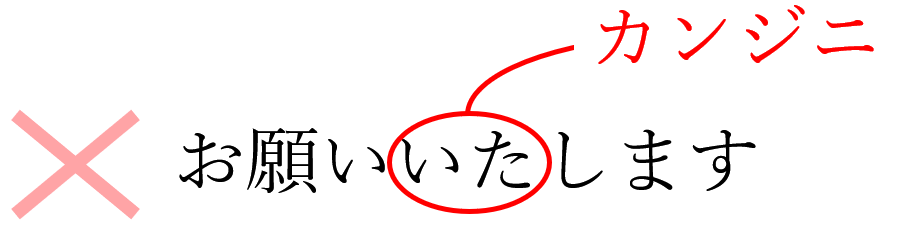

1. 適切でない赤字の入れ方

1.「ヒラク」「トジル」で赤字を入れる

2.「ヒラガナニ」「カンジニ」で赤字を入れる

このような赤字の入れ方では、赤字を修正する側に何に修正するのか伝わらない場合があります。間違った読み方や漢字に修正される恐れがあります。

校正が入れる赤字は、何に正すかを明確に指示する必要があります。

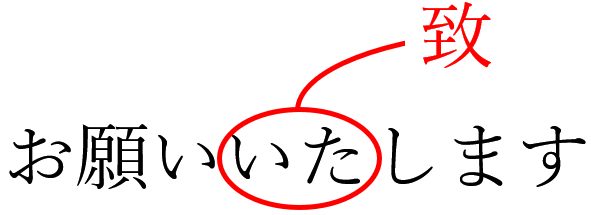

2. 適切な赤字の入れ方

■ 誤字を訂正する指示を使用します。

このように校正の赤字は、訂正内容を明確に指示します。どう訂正するのか、最終結果を伝えます。

赤字を入れる際は、修正する側が迷わないような指示を常に心掛けておく必要があります。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![一字下げる・一字下げにしない[校正記号の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/indent-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)