![三角記号(△)四角記号(□)は半角・全角のこと[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/triangle-square-in-proofreading-mark.jpg)

三角記号(△)四角記号(□)は半角・全角のこと

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

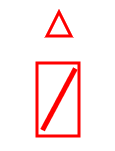

1. 三角記号(△)は半角を表す

▼ 小さい三角記号の意味

△ → 半角(二分)

三角記号は、半角スペースを表す記号になります。校正では、半角スペースのことを「半角ドリ」や「半角アキ」などとも呼びます。

■ 使用方法

この三角の記号は、半角と全角の区別がつきづらいと思われるときにその補足として使用します。

たとえば、

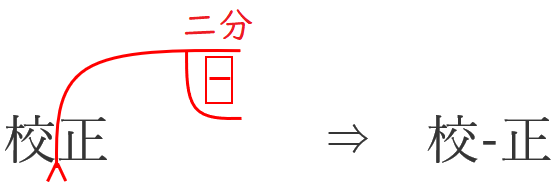

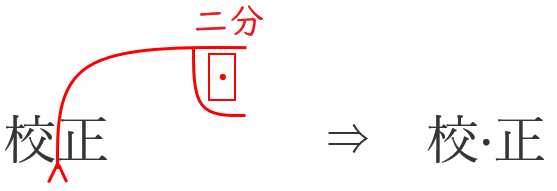

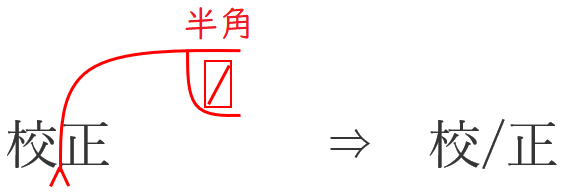

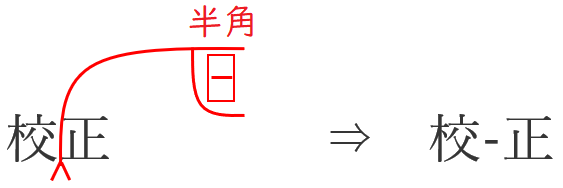

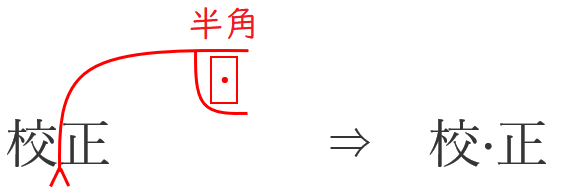

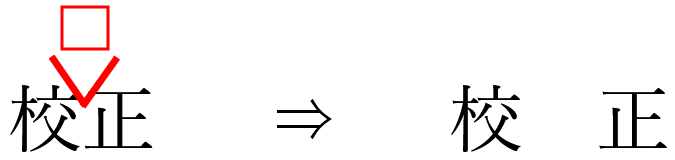

スラッシュの半角・全角を入れる校正記号は次のようになります。

半角・全角の違いは、四角の大きさを変えて表わします。

※左が半角、右が全角です。

四角の幅を変えて表しますが、これだけだと場合によっては見分けがつかないことがあります。そのため、より明確に半角・全角の区別がつくように赤字の上に、小さい三角記号(△)を入れます。

スラッシュ以外にも、「―」ダーシ(ダッシュ)や「・」中黒などにも「△」を使用している例が見られます。

ちなみに、この三角の記号は校正記号表の本則でも許容でもありません。校正記号表では、△ は「複数箇所を同一文字に直す指示」に使用されます。

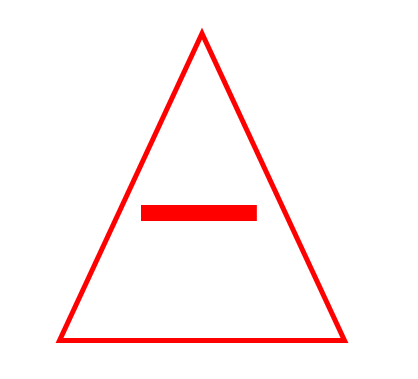

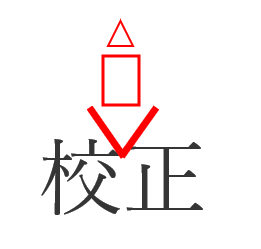

△ が半角を表す記号として用いられる原因として、半角ダーシの校正記号が関係しているかもしれません。半角ダーシを入れる指示は、校正記号表では次のように三角を使って表します。

▼ スラッシュ・ダーシ・中黒を半角で挿入する赤字の書き方

-------------------------

・スラッシュ

・ダーシ(ダッシュ)

・中黒

-------------------------

・三角記号を使った挿入指示

以上のように使用します。

普段から△を使用し、自分の周りにも三角記号の意味が浸透しているなら使用について何も問題ありません。

ただ、周りにこの三角記号を使用している方がいないなら、△を半角の代わりに使用することは避けたほうがいいでしょう。

理由は2点あります。

- 人によって伝わらないことがある

- 記号が小さいので見落とす可能性がある

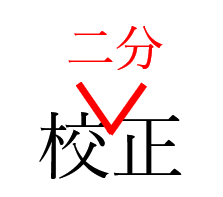

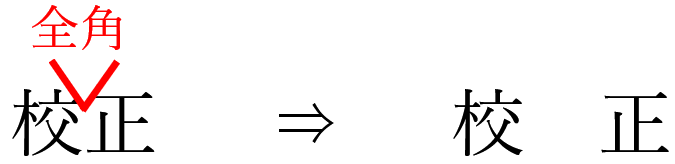

では、どうやって半角と全角の区別をより明確にするのかというと、文字を添えてあげることです。

校正記号表でも文字を添えてあげることが推奨されています。

・文字を添えた挿入指示

校正記号表に倣うなら「二分」を使用しますが、

「二分」の代わりに「半角」を使用するとより伝わりやすくなります。

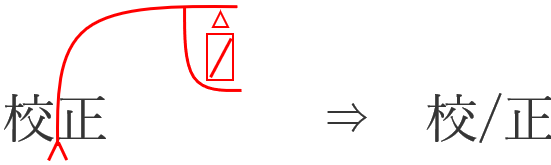

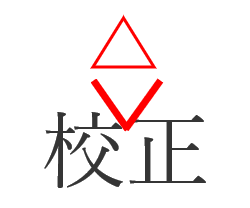

■ 好ましくない使用例(半角アキを入れる場合)

この場合は、次のように指示を入れるのが適切です。

▼ 適切な使用例

※「二分」は「半角」に置き換えても通じます。

以上が、△ の使用例です。

使用例というよりも、このような感じで使用されていることが多いといったほうがいいかもしれません。

校正記号は、校正者だけが見るものではありません。校正記号に詳しくない人も見ることは多いです。そのため相手の立場になって校正記号を使う必要があります。

・「△」は、伝わらないことがあります。

・「二分」は、まあまあ伝わります。

・「半角」は、ほぼ100%伝わります。

どれが相手に一番伝わりやすいかを考えれば、使うべきものはわかってきます。

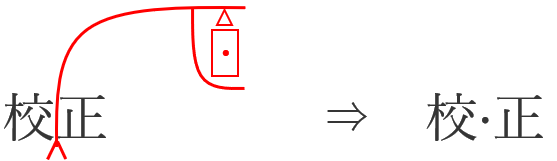

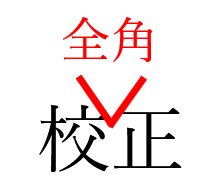

2. 四角記号(□)は全角を表す

▼ 四角記号の意味

□ → 全角

四角記号は、全角スペースを表す記号になります。校正では全角スペースを表す言葉は多く、全角ドリや全角アキ、一文字分、一マス文、空白スペースなどもすべて同じ意味になります。

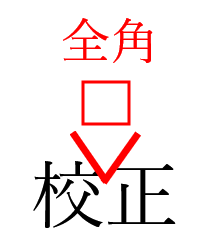

■ 使用方法(全角アキを入れる例)

【注意点】

□ の指示だけでは、カタカナのろ(ロ)や漢字のくち(口)と混同される恐れがあります。

そのため、赤字を入れる際は少し工夫する必要があります。

というように、文字を添えて伝えるというのもありですが、この場合は文字だけの指示のほうが簡潔でわかりやすいです。

全角を入れる指示は、四角記号(□)だけでも通じますが、第三者によりわかりやすい指示を考えれば、文字で指示をしたほうが適切です。

校正記号の使用について

赤字を入れるときの基本的な考え方としては、

校正記号表のルールを踏まえつつ、ルールを逸脱しない程度で相手に、よりわかりやすい指示を入れることです。

赤字の入れ方は制作環境によって工夫してゆく必要があります。

・紙の校正が中心の会社

・Webの校正が中心の会社

・制作現場にベテランのオペレーターが多い場合

・新人のデザイナーが多い場合 など

自分の置かれている環境によって、どれが相手に一番伝わりやすい校正記号かを考えて使用することが適切です。

校正記号の使い方で迷ったら、

どれが正しい・どれが間違いという基準ではなく、

どれが相手に一番伝わりやすいかという基準で考えましょう。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)