![誤字の訂正(修正/変更)・削除の使い方[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/correction-and-deletion-in-proofreading-mark.jpg)

校正記号:誤字の訂正(修正/変更)・削除の使い方

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

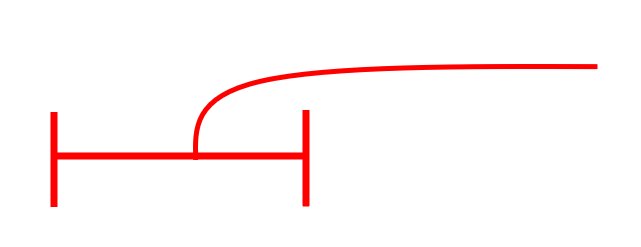

1. 文字を訂正(修正/変更)する校正記号

▼ 文字を訂正する指示は、基本文字数によって変わってきます。

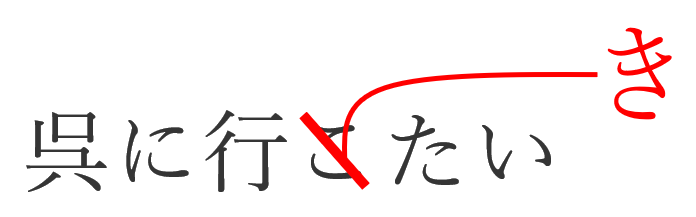

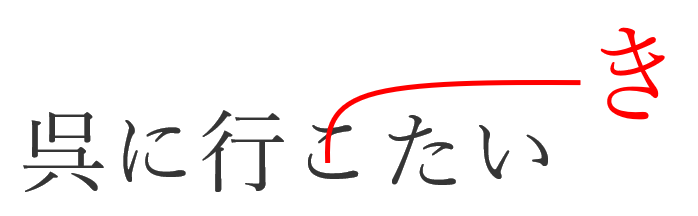

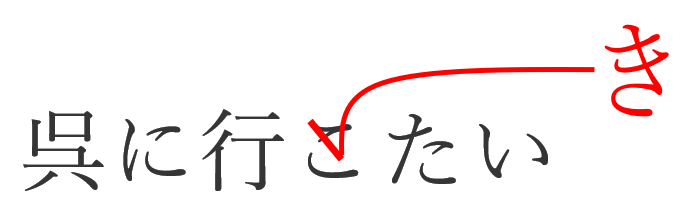

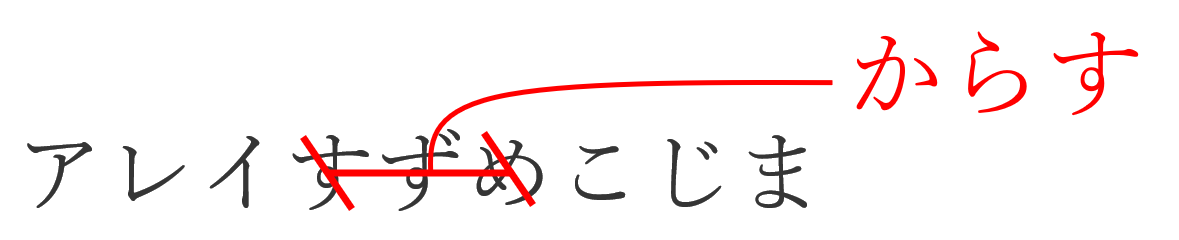

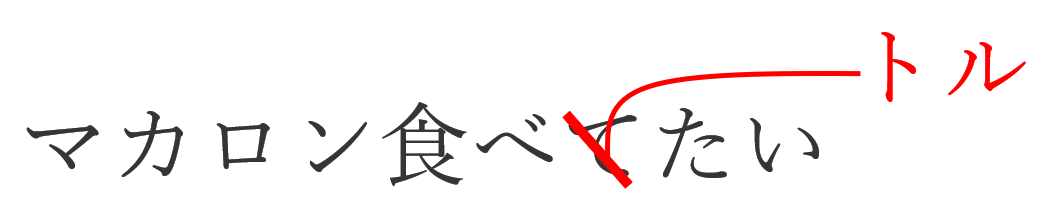

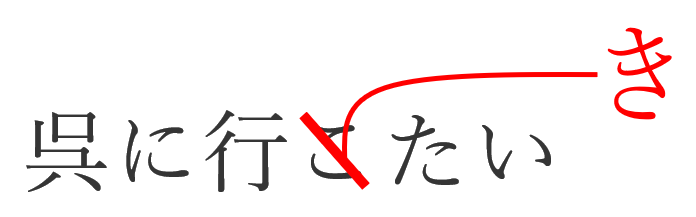

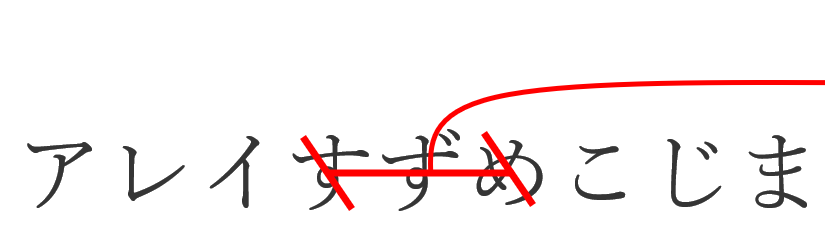

■ 1文字のとき

・本則

[1]

・許容

[2]

[3]

[4]

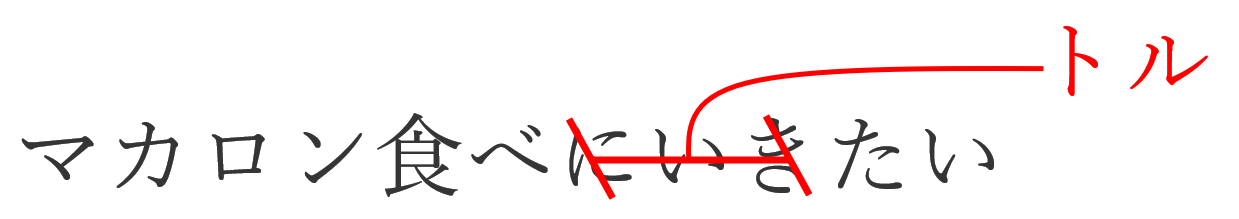

■ 文字数が複数のとき

・本則

[1]

・許容

[2]

[3]

▼ 文字を「訂正」する指示のまとめ

・本則

<1文字>・<複数文字>

文字に斜め線を入れるのが特徴です。

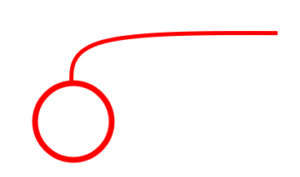

2. 文字を削除する校正記号

▼ 文字を削除する指示も、基本は訂正と同じです。

■ 1文字のとき

・本則

■ 文字数が複数のとき

・本則

※校正記号表には「本則」しか記載されていませんが、「許容」の使い方は文字の訂正と同じと考えて大丈夫です。

▼ 文字を「削除」する指示のまとめ

・本則

<1文字>・<複数文字>

訂正と同じで、文字に斜め線を入れるのが特徴です。

3. どの赤字を使えばいいかのポイント

本則・許容と色々と赤字の入れ方があると、どれを使っていいか戸惑うと思います。

無難に本則を使っておこうかと思いがちですが、実際の校正の現場では、ガチガチに校正記号表に倣って指示を入れている校正者なんてほぼいません。

だからといって、どれを使ってもいいわけでもありませんが。

校正記号の使い方で迷ったら、修正する側(オペレーターなど)が見やすい校正記号を選ぶことです。

次のような理由で校正記号を使用するのは避けましょう。

- このように使うと教わったから

- 普段からこの校正記号を使っているから

- この校正記号のほうが入れやすいから

また、複数の校正者で作業しているなら、校正者間で赤字の入れ方を統一しておくことも大切です。

4. どの赤入れがいいか考えてみる

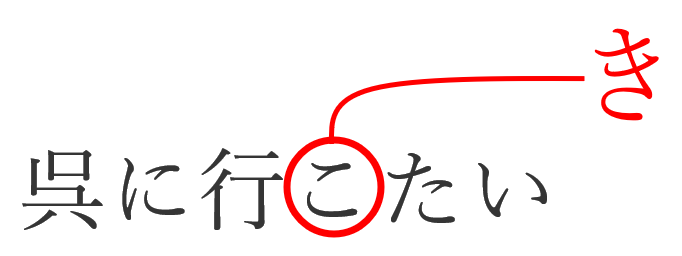

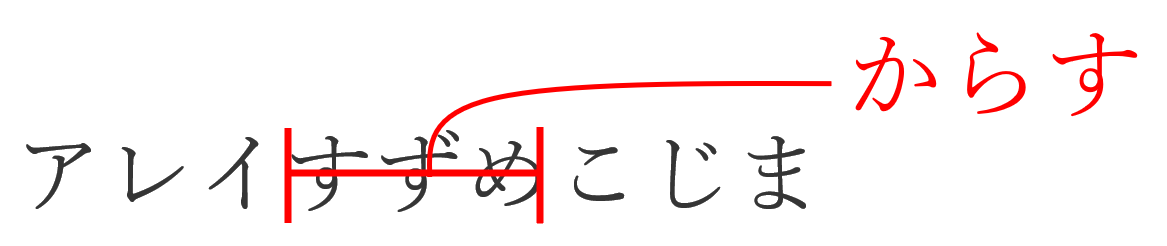

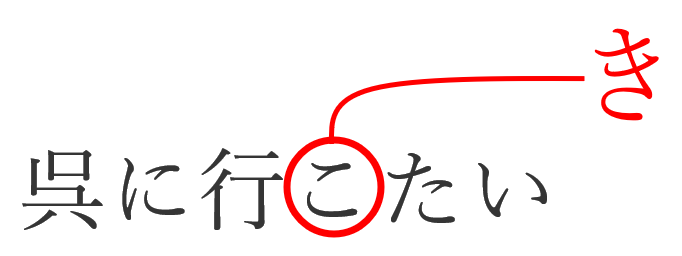

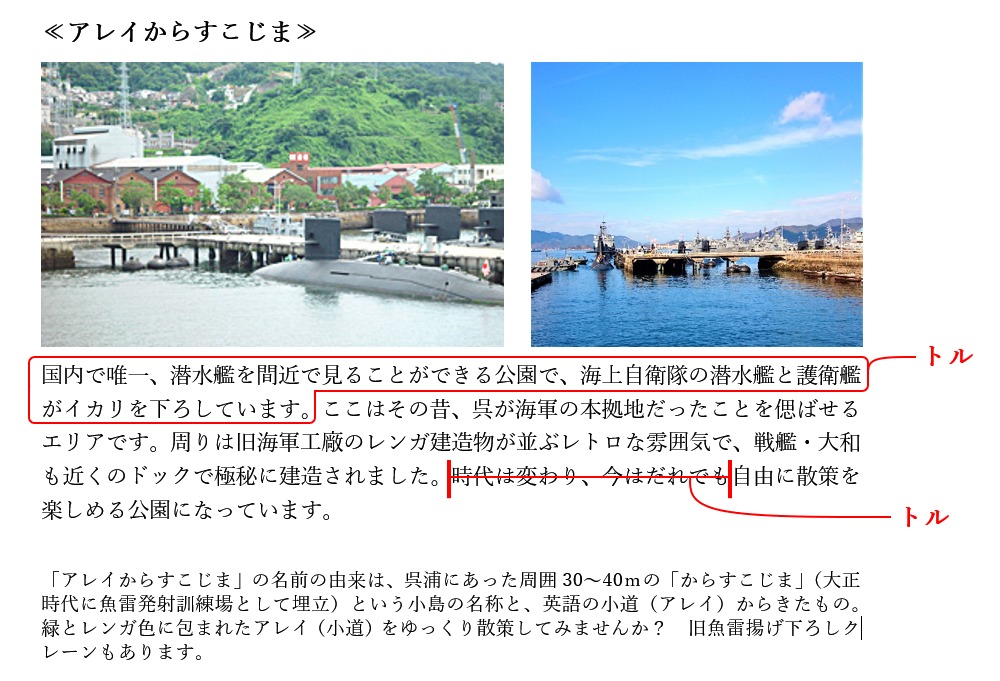

▼ 訂正・削除とも、文字数が1~3文字程度の場合は、丸で囲む入れ方がわかりやすいです。

【理由】

1. 訂正範囲が明確

2. 訂正すべき対象の文字が見える

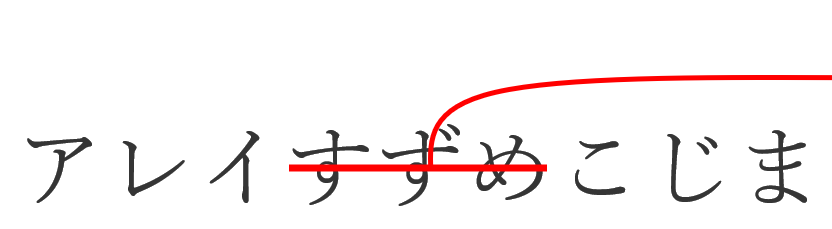

[A]

[B]

[A]よりも[B]のほうが、訂正すべき対象の文字の「こ」が見やすいです。修正する側(オペレーターなど)は、瞬時に「こ」を「き」に直すのだとわかります。誤って「た」を「き」に直すなどの間違いを減らすことができます。

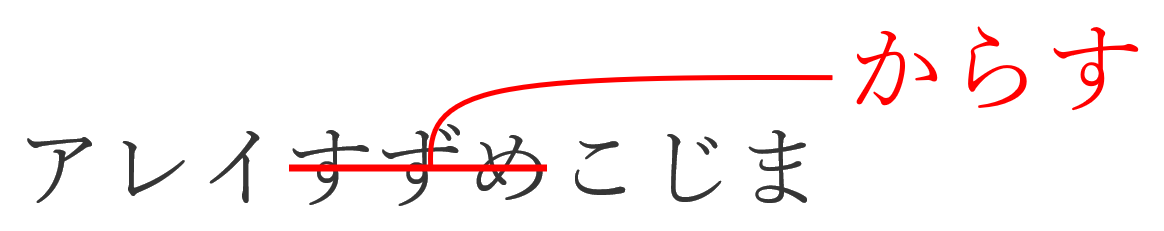

▼ 文字の級数(文字の大きさ)によって入れ方を工夫する

文字の級数が小さい場合は、文字数にこだわらずに丸で囲んだほうが赤字を見る側にはわかりやすいです。旅行雑誌やファッション誌、約款などは、級数の小さい字が多いので、赤字の入れ方もその都度変えていく必要があります。

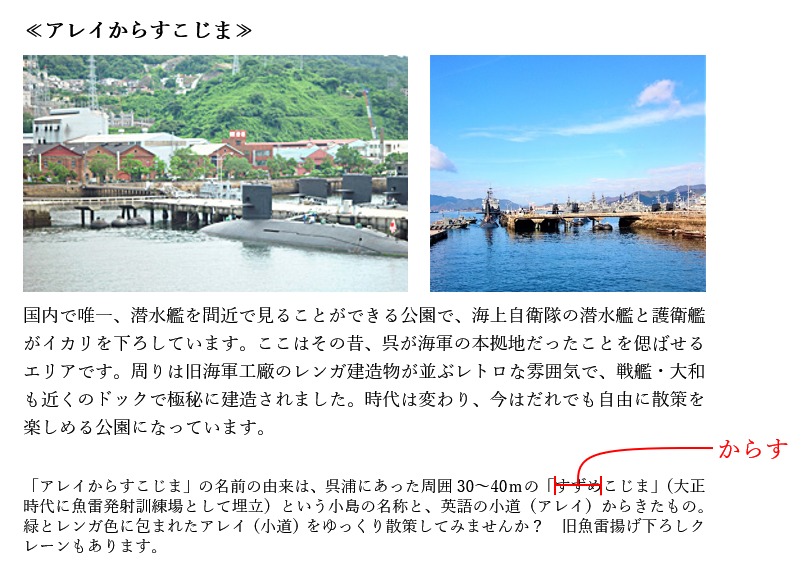

【例1】

訂正すべき範囲は、【例1】【例2】ともにわかりやすいですが、【例2】のほうが訂正すべき文字の「すずめ」がはっきり見えます。

修正する側に対して、「どこの、何を、何に修正する」のかが伝わりやすくなります。

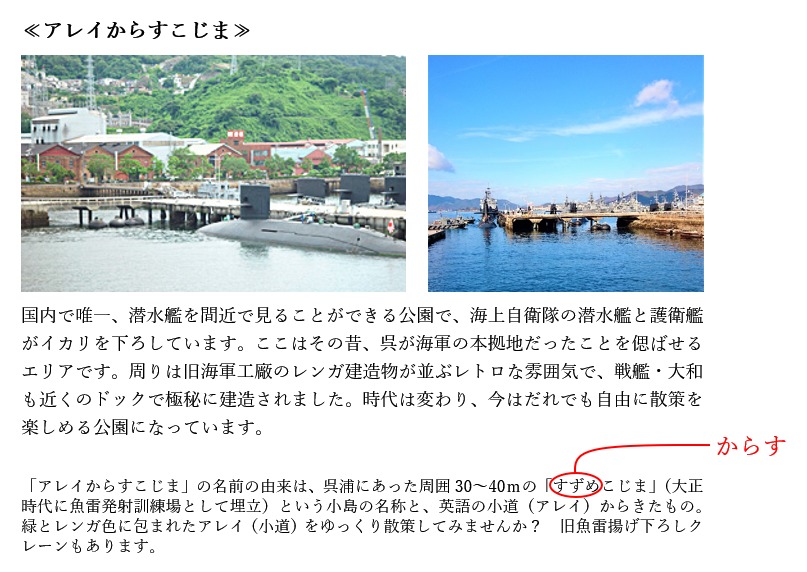

【例1・例2の出典:呉市役所HP_観光情報ページ(※画像は左のみ)】

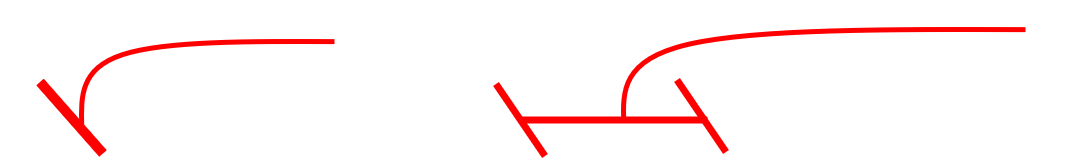

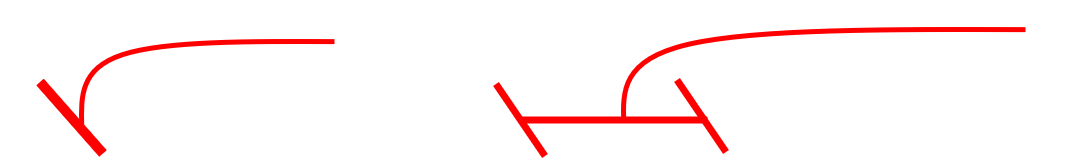

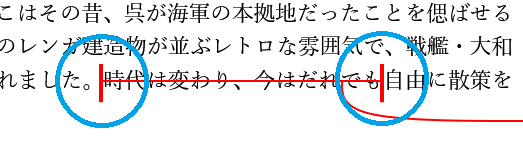

▼ 文字数が多くなると、文字の級数や訂正範囲によって、次の2つの指示を使い分けたほうがいいです。

【例】

・複数行にまたがる指示は、丸囲みのほうが断然わかりやすくなります。

・1行内だと、![]() でもわかりやすいです。

でもわかりやすいです。

次のように、訂正範囲を明確にするため、打ち消し線の両端の縦棒を太くはっきり書くようにします。

▼ [1]の赤字の入れ方を選ぶ理由

[1]

[2]

[3]

[2]の斜め線は、次のように読点(、)や句点(。)などの小さい文字が、訂正すべき対象文字の先頭にあると、隣の文字と斜め線が重なる可能性があるため使用を避けます。

![]()

[3]は、訂正すべき対象範囲がわかりにくいため使用しません。

![1字あける(全角アキ)の校正での使い方[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/open-one-character-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![正体と並字(ナミジ)・ 長体と平体[校正記号も解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Body_long-body_flat-body-in-proofreading-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)