![文頭・行頭・頭下げ・頭揃えの意味と使い方[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/beginning-of-sentence-and-line-in-proofreading-mark.jpg)

目 次

文頭・行頭・頭下げ・頭揃えの意味と使い方

校正では、文頭や行頭をはじめ、頭下げ、頭揃えなど「頭」の付く用語がいくつかあります。ここでは、それらの意味と校正での使用例について掘り下げてみたいと思います。

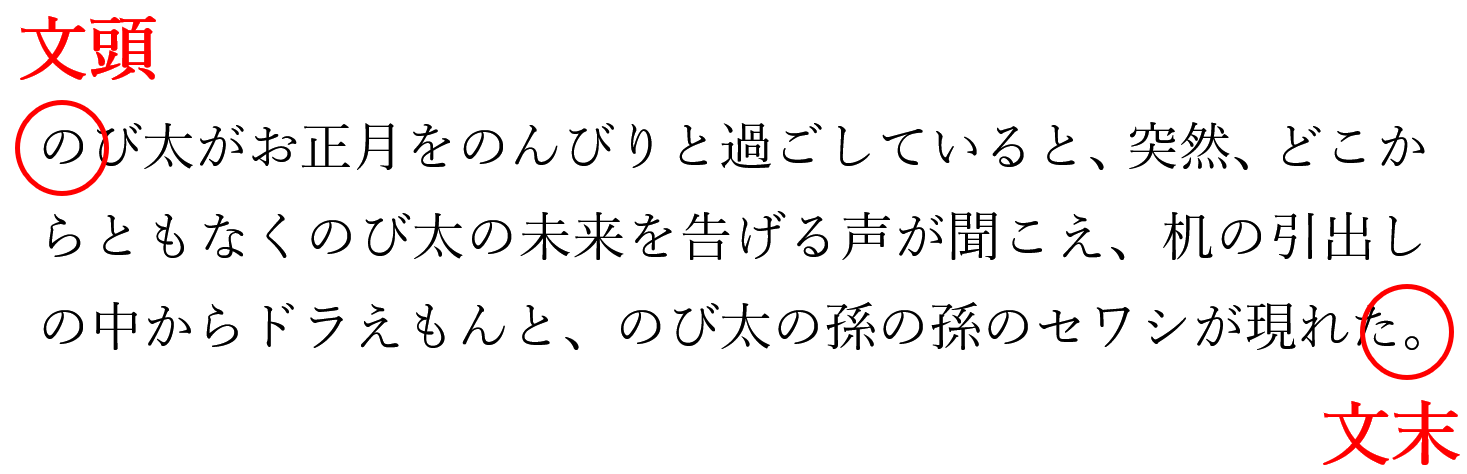

1. 文頭・文末とはどこ?

▼ 文頭と文末の位置

文頭とは、文のはじめの部分のことをいいます。

文頭に対して、文の終わりのことを文末といいます。

文頭と文末の位置

【文頭・文末の意味は「三省堂:大辞林 第三版」を参考にしています】

文頭と文末の別名

文頭と文末のことを、頭と(お)尻と呼ぶこともあります。

「頭」… 物の上の部分・てっぺん・物事の初め・最初

「尻」… 後ろの方・終わりの方

「頭」や「(お)尻」は口頭ではよく使用されます。ただ、文字で書く場合には「文頭」や「文末」を使用するのが適切です。

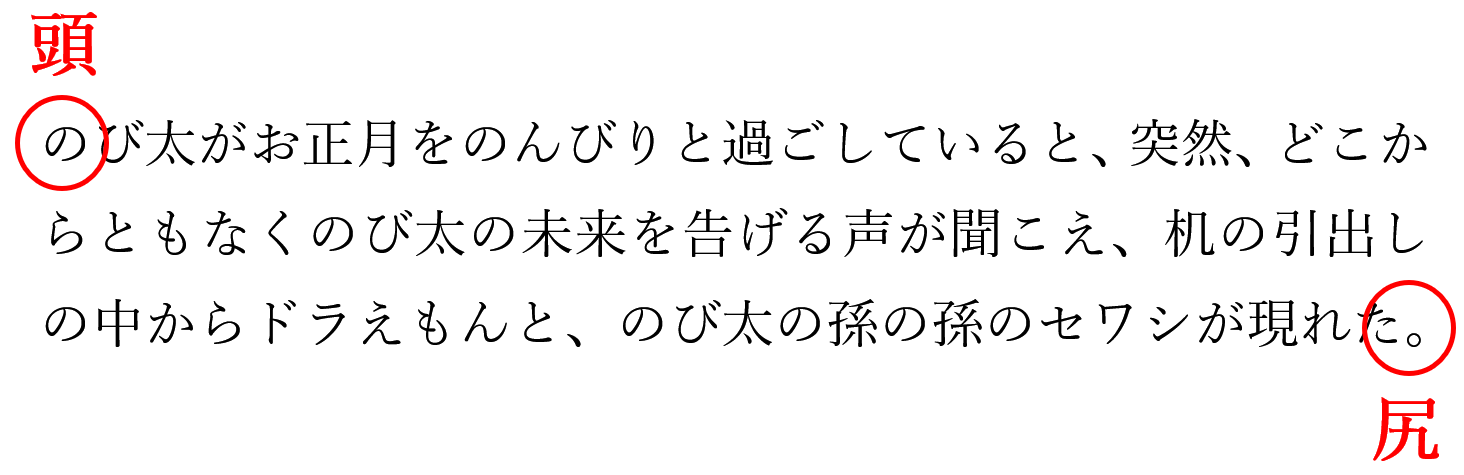

2. 行頭・行末とはどこ?

▼ 行頭と行末の位置

行頭とは、文章などの行のはじめのことをいいます。

行頭に対して、文章の行の終わりのことを行末といいます。

行頭と行末の位置

【行頭・行末の意味は「三省堂:大辞林 第三版」を参考にしています】

【補足】

行頭と行末は、禁則処理でよく聞かれる言葉です。

Wordでも、行頭禁則・行末禁則文字設定があるので詳しい方も多いと思います。

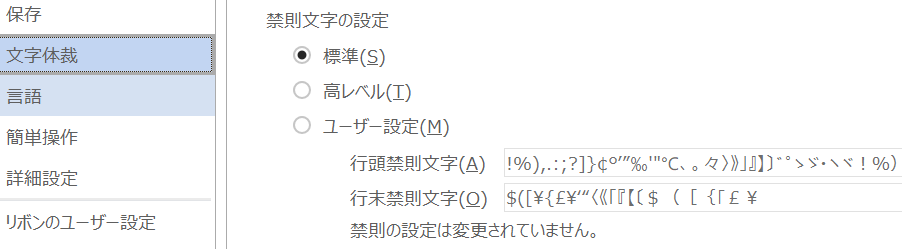

■ Wordの禁則設定画面

【ファイル】タブ →【オプション】→【文字体裁】で設定できます。

文頭・行頭・頭下げ・頭揃えの校正指示

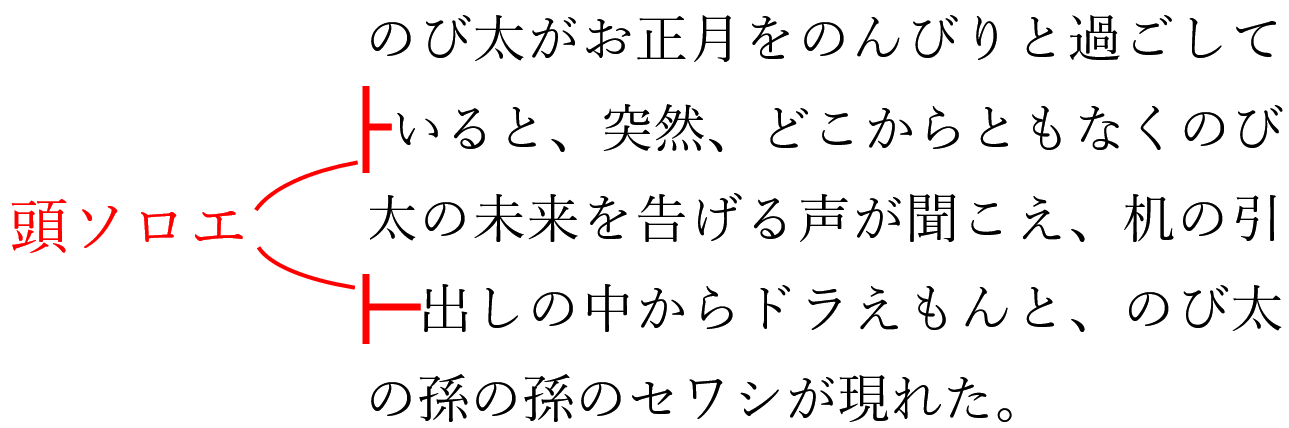

1. 文頭の校正指示(頭下げ・頭揃え)

■ 頭下げ(=字下げ)

字下げするときに使う校正記号と同じです。

■ 頭揃え(=天ツキ)

字下げをトル(天ツキ)ときに使う校正記号と同じです。

2. 行頭・行末の校正指示

■ 行頭を揃える指示

校正記号表では、(横組の場合)文の左側を揃えたいなら「左ソロエ」の指示を使用します。「頭揃え」「天ツキ」などの指示もよく見られます。

「頭揃え」と指示しても問題ないですが、赤字を入れるときは「揃え」はカタカナの「ソロエ」にしておくと校正指示として認識されやすいです。

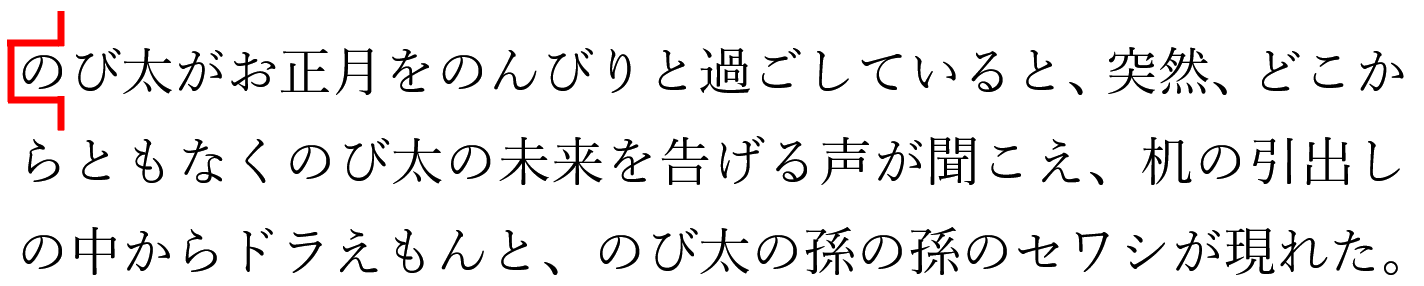

【赤字例1】

文全体に指示する

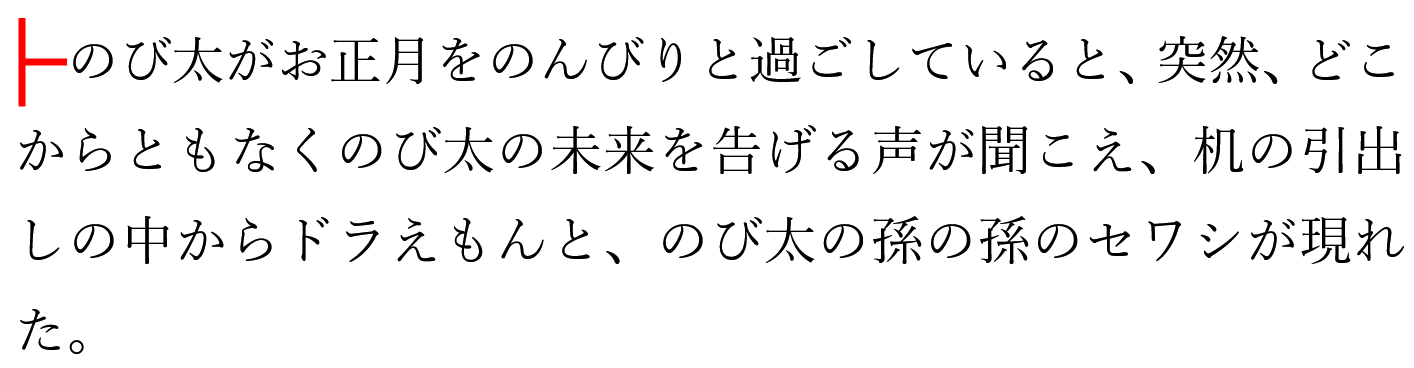

【赤字例2】

部分的に指示する

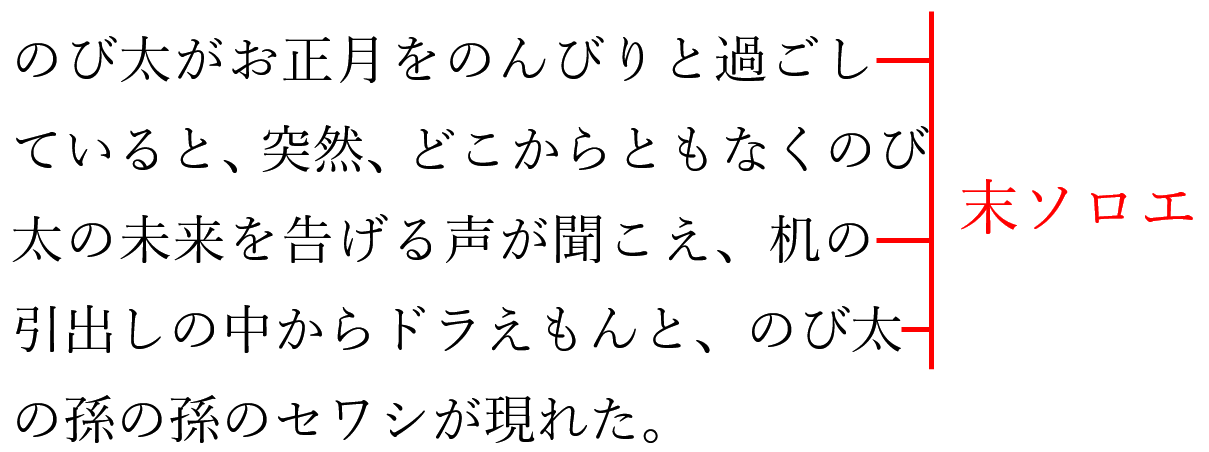

■ 行末を揃える指示

校正記号表では、(横組の場合)文の右側を揃えたいなら「右ソロエ」の指示を使用します。「末揃え」「尻揃え」などの指示もよく見られます。

ご自身の環境で通じるのであれでどれを使用しても問題ありませんが、「揃え」はカタカナの「ソロエ」にしておくほうがよいです。

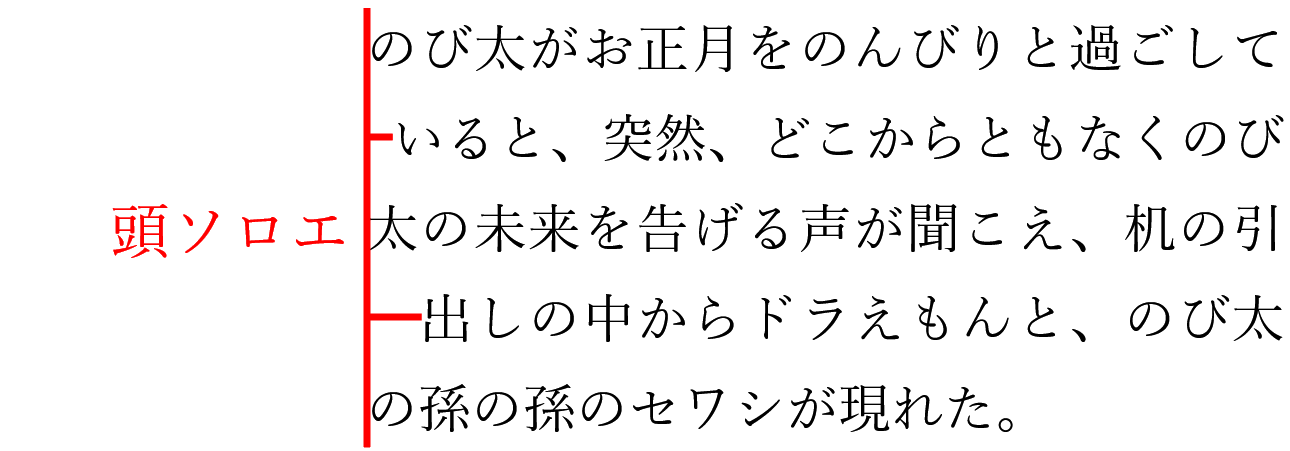

【赤字例】

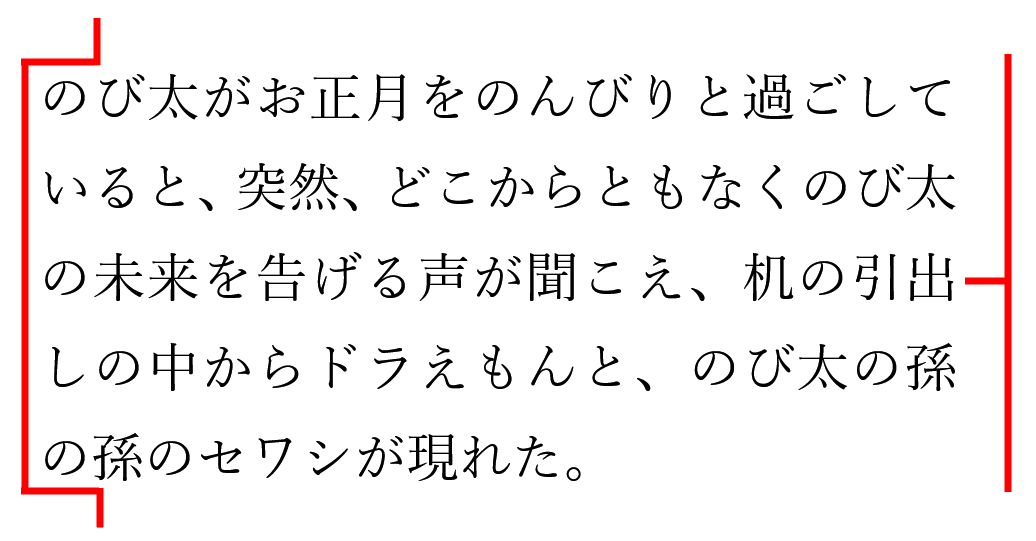

「揃え」と「寄せ」の校正指示

「揃えの指示」と「寄せの指示」は同じような校正記号が使われるため、混同することも多いかもしれません。

寄せの指示は、「右寄せ」「左寄せ」などとして使われます。寄せの指示は、文字通り指定の位置まで寄せる指示なので、『どこまで寄せるのか?』『どれぐらい寄せるかの?』の指示が必要になってきます。

一方、揃えの指示は何かと揃える指示なので、揃える対象がないといけません。

・寄せの指示(右寄せの例)

寄せの指示は、どこまで寄せるのかを示す縦線の位置(上の右側の縦線)が重要になってくるので、明確に指示する必要があります。

わかりづらい場合は、「○○の位置まで寄せる」「○㎝寄せる」など文字で補足する必要があります。

おわりに

頭下げや頭揃えは、口頭でよく聞かれる言葉です。校正指示として使用するなら「左ソロエ」や「右ソロエ」のほうが簡潔でわかりやすいので、それらの使用が適切です。

ちなみに「上ソロエ」や「下ソロエ」の指示もあります。縦書きでよく使用される指示ですが、横書きでも使用頻度は高いです。

※文章中の例文は『Wikipedia:ドラえもん』の一文を使用いたしました。

![校正・校閲にかける適切な時間[予算を軸にした時間と品質のバランス]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/02/Quality-Money-Time-in-proofreading-500x333.jpg)

![校正記号:差し替え(差し替える)の意味と使い方[文章や画像への具体的指示]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/replacement-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)