![[校正の落とし穴]正しい修正が新たな間違いを生む?! 連鎖する間違いを止める](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Chain-of-proofreading-mistakes.jpg)

目 次

[校正の落とし穴]正しい修正が新たな間違いを生む?! 連鎖する間違いを止める

校正作業において面倒で常に気を配らないといけないことは、原稿の赤字通りに修正されていれば大丈夫ではなく、修正されたことによって新たな間違いが生まれることです。

▼ 具体的には次のような間違いです。

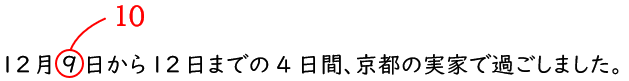

<赤字>

<修正後>

![]()

赤字の「10」は正しく反映されていますが、「12月10日から12日」と後ろの「4日間」が対応しなくなっています。

正しくは「4日間」でなく「3日間」です。

![]()

赤字の入れ漏れとも捉えられますが、赤字を入れたり赤字を確認したりといった部分的なことに集中しているとこのような間違いにまで考えが及ばなくなります。

以下、この記事内で紹介している連鎖する間違いは、どれもよく起こるものばかりです。校正においては、鉄板中の鉄板と言ってもいいぐらいの間違いです。

1. レイアウトの変更

レイアウトの変更とは、誌面内の要素が移動する、入れ替わる、追加/削除されるなどのケースです。

次の「■赤字」を見て、赤字が修正されることによって、どこがおかしくなるか考えてみてください。赤字だけを見てもわかりますが、「■修正後」を見て考えても大丈夫です。

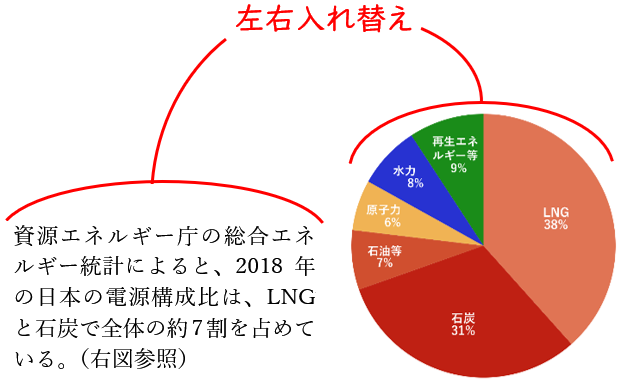

<例1-1>

■赤字

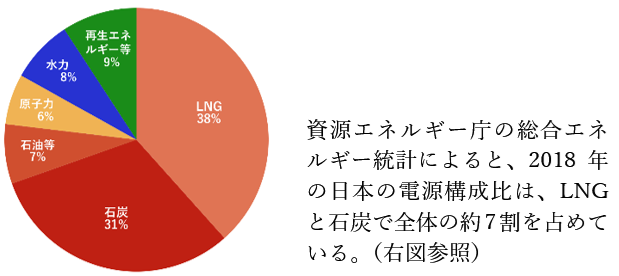

■修正後

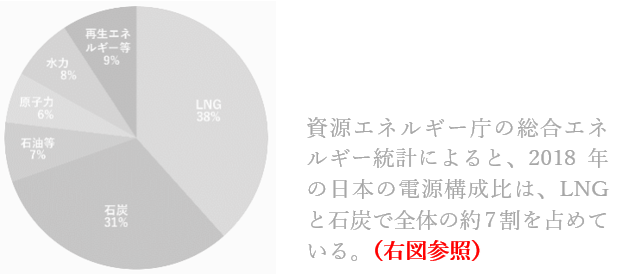

■誤り

グラフとコピーを入れ替えたことによって「(右図参照)」が対応しなくなっています。「(左図参照)」にするのが適切です。誌面内のレイアウトが変わることで、どこかに矛盾が生じる間違いは非常に多いです。

このような間違いは、文章の細部まで読み込まないとわからないと思うかもしれませんが、間違いが起こりやすい語は決まっています。

他には、

・上の図のように

・下記参照

・右の表では

・左記のように

などです。

整合性のチェックは、文章を読んでおかしな箇所を見つけるというよりも、これらの語がないかどうかを狙い撃ちして探していくのが効果的です。

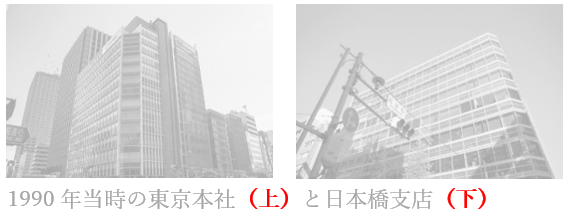

<例1-2>

■赤字

■修正後

■誤り

<例1-1>で同じような間違いを見ているのですぐに気づけたと思います。

ただし赤字を見れば、画像のトリミングについての指示もあります。実際の校正作業では、画像の指示に注意するあまり、キャプションとの対応にまで意識が行かないことがあります。「上・下・左・右」の文言は特に注意です。

以上の<例1-1>や<例1-2>のような間違いは、個々の事象を覚えるのではなく、誌面内の何かが移動されたときは、どこかに不具合が起きていないかという視点を持っておきましょう。

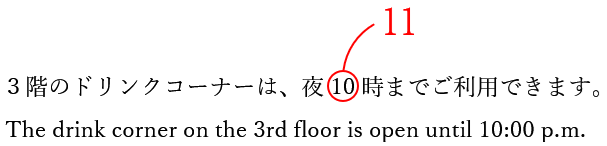

2. 他言語の併記

近年では、海外の方向けに日本語と他言語を併記するパンフレットやポスター、チラシ、看板などが増えています。この場合にもよく起こる誤りがあります。

次の赤字が修正されることによって、どこがおかしくなるか考えてみてください。

■赤字

■修正後

■誤り

日本語と他言語の併記の文章はよく見かけます。日本語は理解できるため文字としてすぐに認識できますが、慣れ親しんでいない言語は文字としての認識が薄れてしまいます。

例文の数字の間違いは気づきやすいですが、「上記、下記、左記、右記」などの文言が変更されることもあります。

英語では、above、below、right、leftがそれらに対応しますが、英語であれば学校の授業で習っているので何となくわかると思います。しかし、中国語や韓国語などの併記だとわからないことも多いです。

ここでの間違いを見つけるポイントは、対応しそうな単語をすべて覚えるということでなく、まずは日本語に赤字が入れば、併記されている言語も変わる可能性があるということだけ覚えておきましょう。

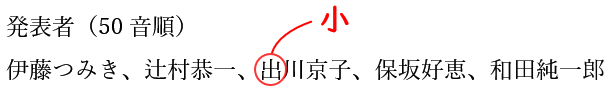

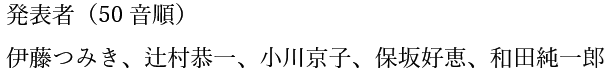

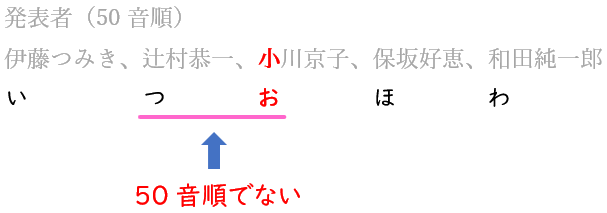

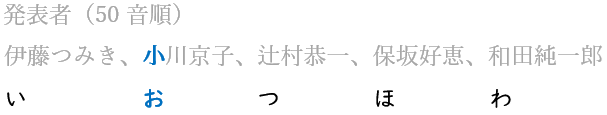

3. 並び順

次の赤字が修正されることによって、どこがおかしくなるか考えてみてください。

<例3-1>

■赤字

■修正後

■誤り

「発表者(50音順)」とあるので、『出川(でがわ)』→『小川(おがわ)』への変更により、50音順に並びかえる必要があります。

■正しい結果

このような並び順の間違いも多く、赤字の確認だけに集中していると見落とす可能性が高まります。

誤りに気付くポイントは、同じような属性のものが並ぶ場合には、並び方に何らかの法則性があるのでは?と推測することです。

<例3-2>

次の例は協賛企業名を50音順に並べたものです。50音順になっているかどうか確認してみてください。

<協賛企業>(50音順)

株式会社犬山物産

株式会社Excel

校正支援株式会社

パワポ株式会社

株式会社ワード

先頭の文字だけを見れば50音順になっていませんが、「株式会社」を除いて50音順になっています。

<協賛企業>(50音順)

株式会社犬山物産 …(かぶしきがいしゃいぬやまぶっさん)

株式会社Excel …(かぶしきがいしゃえくせる)

校正支援株式会社 …(こうせいしえんかぶしきがいしゃ)

パワポ株式会社 …(ぱわぽかぶしきがいしゃ)

株式会社ワード …(かぶしきがいしゃわーど)

企業名などが50音順表示の場合は、「株式会社」や「有限会社」などの共通する語を除いて50音順に並べることが多いです。他にも、英語を優先するルールがあるなら、上記の例では「株式会社Excel」が先頭になります。

英語や数字などが含まれる企業名などでは、並び順のルールが決められていることが多いのであらかじめ確認しておきましょう。

<例3-3>

都道府県名が含まれる住所などは、日本地図の北から順に表示することがあります。企業の支店や事業所などを表示するときにはこのパターンが多いです。

■ 本社を先頭にして各支店は日本地図の北からにしている例

<拠点一覧>

・東京本社

・静岡支店

・京都支店

・岡山支店

・宮崎支店

以上の例のように同じような種類のものが並んでいるときには、何らかの法則性があるかもしれないと意識しておくことです。そうすることで、赤字の修正によって辻褄が合わなくなる箇所にも気づきやすくなります。

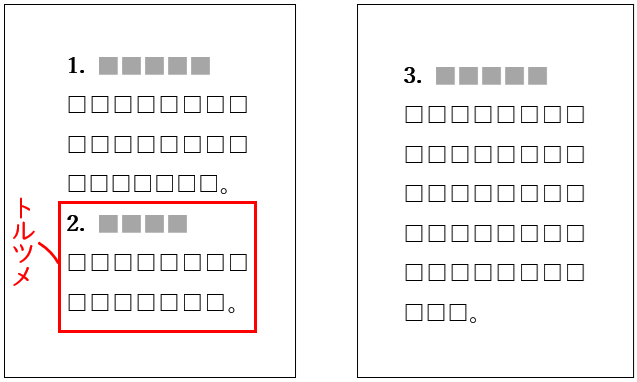

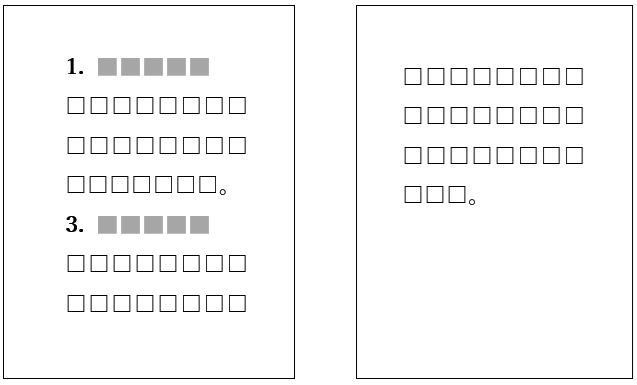

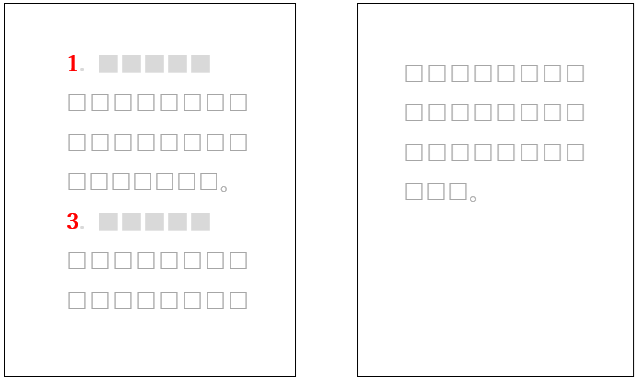

4. 通し番号

次の赤字が修正されることによって、どこがおかしくなるか考えてみてください。

■赤字

■修正後

■誤り

「2. ■■■■」を削除して、数字が通らなくなる例です。この例では「3. ■■■■■」が近くにあるのでわかりやすいですが、数ページ先にあると気づかないケースも多いです。

そのため赤字を確認した後に数字だけを通しで確認するようにしましょう。

例のような見出しは目立つので気づきやすいですが、誌面内によく出てくる数字の並びとして次のようなものもあります。

【図1】 【図2】 【図3】…

【表1】 【表2】 【表3】…

【画像1】【画像2】【画像3】…

数字が通しで振られているものは、赤字があろうとなかろうと、数字だけを確認するように意識づけしておきましょう。

決して赤字の校正をしながら数字の確認も同時にしようとしないことです。数字の並び確認は、赤字の確認作業とは別作業としてするのが適切です。

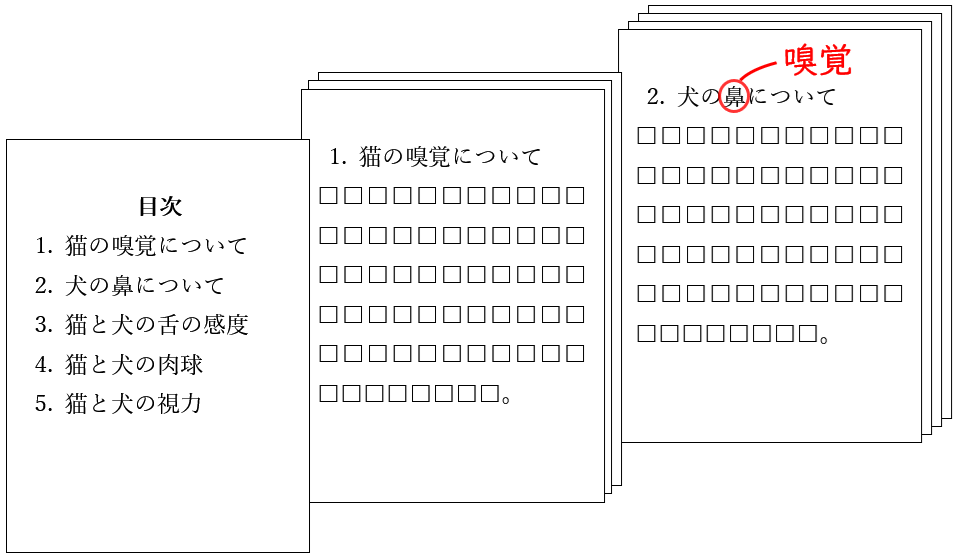

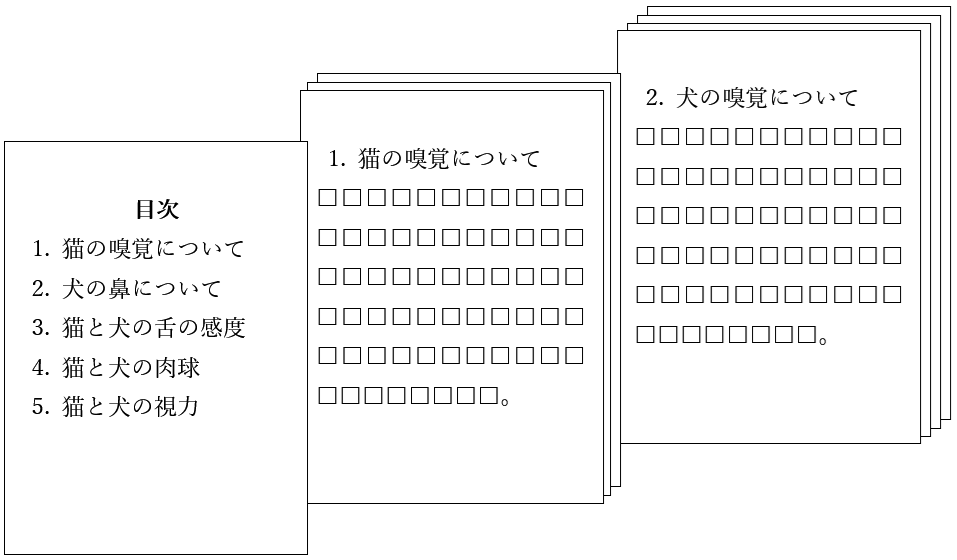

5. 連動する箇所

次の赤字が修正されることによって、どこがおかしくなるか考えてみてください。

■赤字

■修正後

■誤り

見出しが変更されたことによって目次と対応しなくなっています。

目次は多くの書籍や雑誌に載っています。基本的に目次は本文の情報を元に作成するので、本文の内容がある程度固まってから全体を通して確認します。注意すべきは、通しでの確認後に追加で修正があった場合です。

どのタイミングで目次と本文を確認するか、また目次の内容が本文のどこと対応しているかを事前に把握しておく必要があります。目次と対応する箇所に赤字が入ったら、目次にも赤字が入っているか確認する癖をつけておきましょう。

目次以外にも、本の巻末には索引が入る場合があります。索引は教科書や参考書、カタログなどでよく見かけるものです。

これも目次と同じ考えで、索引の情報が本文のどこと連動しているかを把握しておく必要があります。さらに、目次・索引だけでなく、中扉も本文と連動していることがあります。

このような誤りを防ぐポイントは、校正作業前に全体のページ構成を把握し、どことどこが連動しているかを知っておくことです。

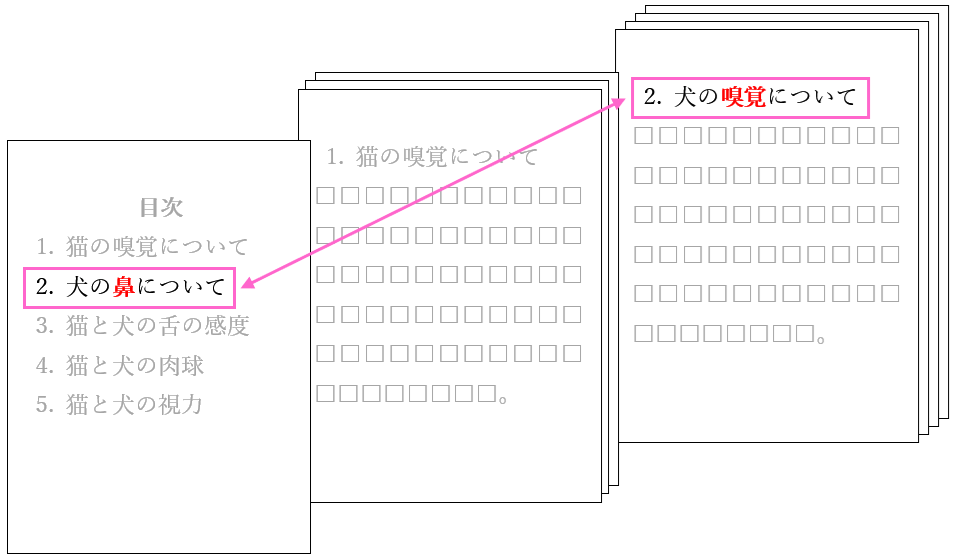

6. 表記揺れ

校正作業の一つとして「表記揺れ」の確認があります。一口に「表記揺れ」といっても奥の深い作業です。こと日本語に関しては表記ルールを定めておかないと際限なく作業が広がるので、事前のルール決めは必須です。

現在ではソフトを使って表記揺れを見つけることもできますが、表記がバラついていたらどれかに合わせればいいという単純なものでもありません。

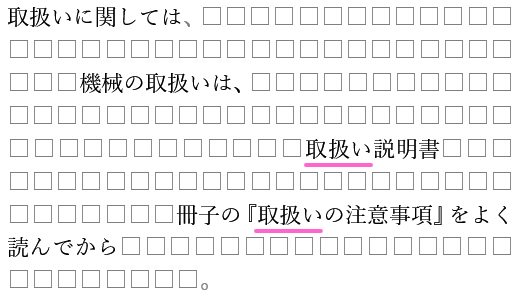

以下の例では一つの言葉が3つの表記に揺れています。「取扱い」「取扱」「取り扱い」の3つです。

ここで多出の「取扱い」に表記を統一しようと赤字を入れた場合、どこがおかしくなるか考えてみてください。

■赤字

■修正後

■誤り

明らかな間違いは、4つ目の「取扱い」です。

4つ目の『取り扱いの注意事項』は、冊子名であり固有名詞なので、表記統一の対象になりません。

また、3つ目の「取扱説明書」は、「取扱」と「説明書」の2つの単語が合わさって1つの語を成す複合語です。複合語には送り仮名を入れないというルールを設けることが多いです。ただし、これはルール次第なのでこの例では誤りとは言えません。

表記揺れは、意図的にそうしている場合があるので、単純にどれかに合わせればいいというわけではありません。機械的に表記を直して、新たな誤りが生まれてくることがあるので注意しておきましょう。

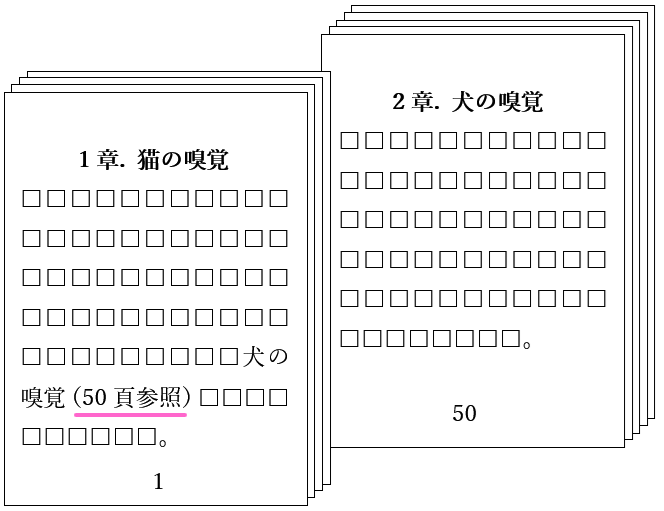

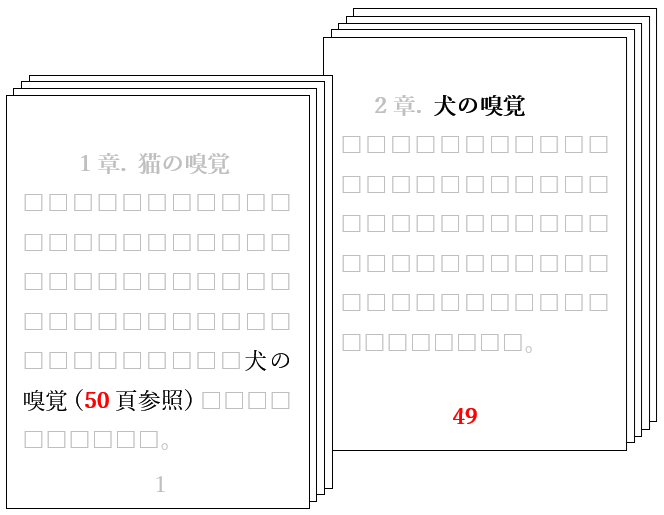

7. ノンブル(ページ)の変更

ノンブルの変更は様々な箇所に派生するので一番厄介です。一つの赤字により複数の間違いが起こることもあります。

以下、「参照ノンブル」を例としてノンブルの変更が引き起こす間違いを見ていきたいと思います。

下線の箇所が、別のページを参照させるときに用いる「参照ノンブル」です。「参照ノンブル」は、「飛ばしノンブル」「誘導ノンブル」「 ページジャンプ」など色々な呼び方をされます。形式も様々です。

(◯頁参照)

(p.100参照)

(p.○○)

(○○ページ)

(○○頁) など

また文章の一部として、『p.100では、~~』という場合もあります。

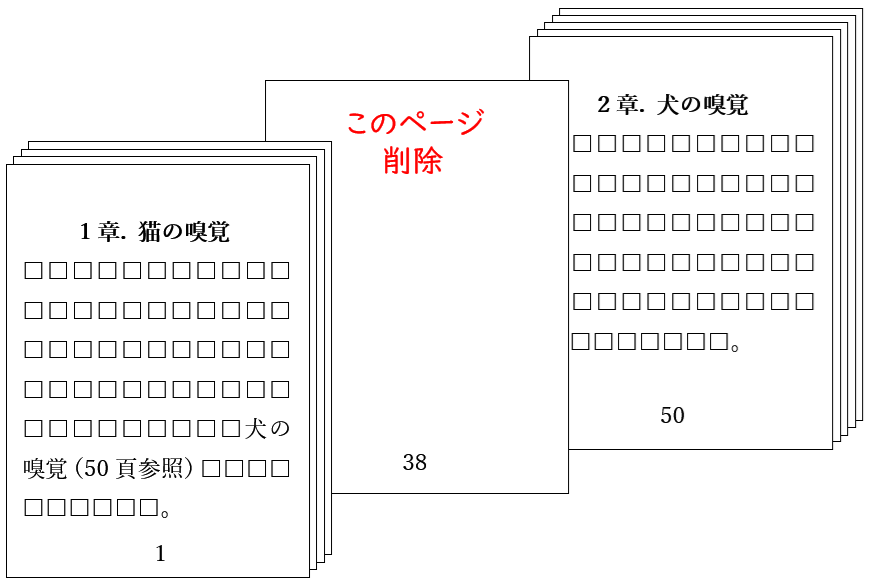

ここで、p.38を削除する赤字が入った場合に、どこがおかしくなるか考えてみてください。

■赤字

■修正後

p.38が削除され、以降のノンブルが一つ繰り上がります。

修正前 修正後

p.38 → 削除

p.39 → p.38

p.40 → p.39

:

:

p.50 → p.49

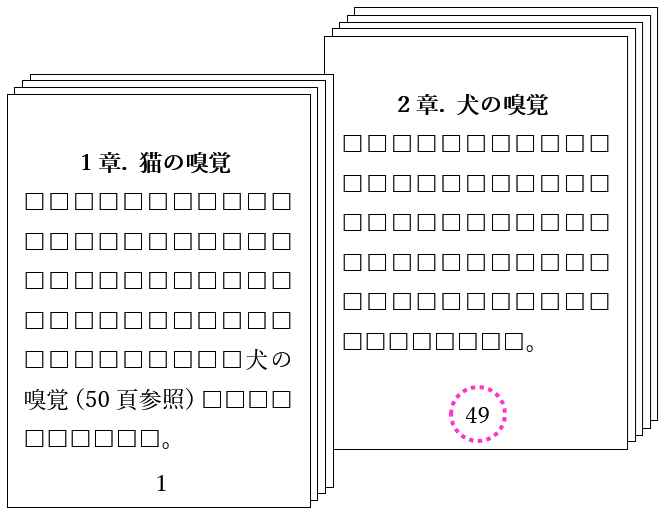

■誤り

この場合ノンブルを変更しただけでは、参照ノンブルと不一致になります。

仮に他にも38ページ以降に振っている参照ノンブルがあれば、すべて変更しないといけません。

参照ノンブルも目次と同様に通しで確認するのが基本です。通しでの確認を終えた後に、追加修正でノンブルに影響する赤字が入ったときは要注意です。

他にもノンブルの変更によって影響するのが、目次や索引などです。これらの項目にはノンブルが入っているので、100%影響すると思っておいたほうがいいです。

おわりに

記事内で紹介した例は、どれも違う誤りのように見えますが、次の考え方を持っていればすべてを見つけられるようになります。

・どことどこの情報が対応しているか

・この変更でどこにまで影響が及ぶか

慣れないうちは、起こりやすい間違いをメモしておき、校正作業時に自分の目の付きやすいところに置いておくといいです。また、あらかじめ全体のページ構成を把握しておくことも大切です。誌面を俯瞰できるので、気づきも生まれやすくなります。

校正では、時間や予算の都合で赤字だけを確認すれば大丈夫という状況もありますが、その赤字によって連鎖する間違いを常に意識しておくことで、自分自身の視野を広げるのに役立ち、スキルアップへとつながっていきます。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![一字下げる・一字下げにしない[校正記号の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/indent-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)