![校正・校閲の疑問出し(鉛筆出し)の意味と基準[やり方を例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/asking-questions-in-proofreading.jpg)

目 次

校正・校閲の疑問出し(鉛筆出し)の意味と基準[やり方を例文解説]

校正用語としてよく耳にする「疑問出し」や「鉛筆出し」は、同じ意味になります。

疑問出しとは、校正時に校正側で正否の判断ができないものに対して、ゲラ(校正紙)にその旨を鉛筆書きで記し、発注側(クライアントなど)に疑問点を投げかけることをいいます。「ギ出し」や「鉛筆書き」などともいわれます。

※ 疑問出し = 鉛筆出し = ギ出し= 鉛筆書き

校正をしていて疑問に思ったことをすべて何でも鉛筆で書き入れるということはありません。疑問出しが多くなれば、校正者側も、それを見る側(疑問出しをジャッジする側)にとっても負担になるからです。

近頃では、予算の縮小に伴い、たとえ疑問点があったしても原稿通りであればそのまま進めるという案件もあります。

1. 疑問出し(鉛筆出し)の基準

この疑問出しをどこまでするのかという基準は、会社や個人、媒体によって違ってくるため明確な線引きはできませんが、ある程度ならルール決めをすることも可能です。

たとえば、

・誤字脱字などの明らかな間違いのみは指摘し、てにをはや文の言い回しが多少おかしい程度なら疑問出しはしない

・部分的な体裁の不揃いなどは疑問出ししなくてよい

などといった具合です。

このようなわかりやすいルール決めは簡単ですが、校正の現場で起こりえる疑問は多種多様です。校正者によっても捉え方が異なってきます。

校正者Aさんにとっては重要だと思う疑問点も、校正者Bさんにとっては流してもいいと判断するケースがあります。そもそも疑問に思わないということもありえます。

複数の校正者で作業する場合、仮に明確な作業方針を明示していても、校正者個々の経験値やスキル、思考方法が完全に一致することはありえないため、それぞれ見るポイントが異なってきます。当然、疑問に思う点にもバラつきが出てきます。

そのため厳密なレベルでの疑問出しの基準を揃えるのは難しく、多少のバラつきが出るのは許容といえます。

ただ難しいながらもチームで校正作業をする場合、ある程度は疑問出しの判断基準を統一しておく必要があります。そのために普段からのコミュニケーションが大切になってきます。

- この場合は疑問出しをする

- この場合は疑問出しをしない

- この場合は皆で共有して決める etc.

特に校正を管理する立場(もしくは仕事を依頼する側)の方は、判断基準を持っておかないといけません。そうでないと作業方針がブレブレになり校正者が混乱することになります。

2. 疑問出し(鉛筆出し)での注意点

1. 不親切な疑問出し(言葉足らずの疑問出し)

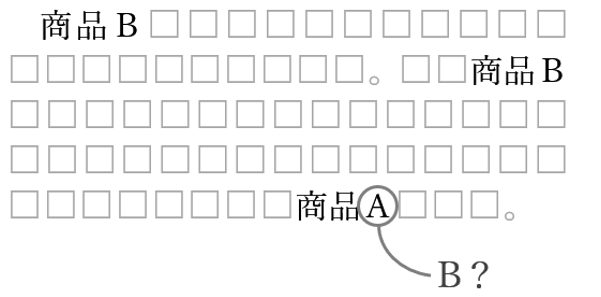

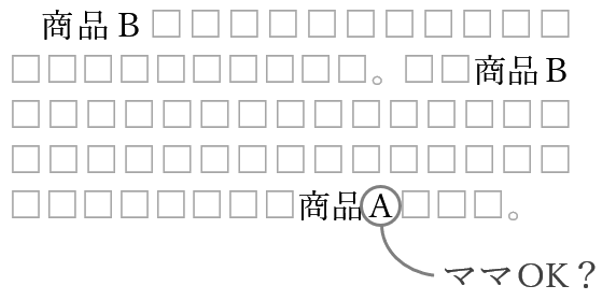

「OK?」「ママOK?」「トル?」などのような疑問出しをよく見かけます。

校正をした本人は疑問点が明確にわかっているので、このような簡易的な疑問出しでも相手にも通じると思い込んでしまいます。このような疑問出しは、第三者の視点が欠けています。一種のコミュニケーションエラーです。

校正指示は、赤字でも疑問出しでも、相手に明確に指示内容を伝えることが大切です。

疑問出しを見る相手に『何がOKなのか?』を明確に伝えてあげる必要があります。

「トル?」も、なぜそれをトルのかを書き添えておく必要があります。

▼ 適切でない疑問出し

疑問出しをする側は、「他の商品名がBだから、ここもBにしますか?」という経緯で疑問出しをしたけども、見る側にとっては「B?」とだけ書かれていても、すぐに理解するのは難しいです。「ママOK?」も同様です。

【適切でない例】

疑問出しは、たとえクライアントであっても敬語でなくて大丈夫です。校正指示は内容を的確に伝えるものです。敬語がダメというわけではありませんが、一つの校正物の中で敬語とそうでないものが混ざるのは好ましくありません。

2. 主観的な疑問出し

これは、「自分が違和感があるから」「あまり聞かないから」という理由での自分主体での疑問出しです。

疑問出しをするからにはその根拠が必要になります。その疑問の根拠を問われたときに、客観的に説明できるかどうかです。

根拠としては、

- 前号の印刷物ではこう記載されているから

- 辞書ではこの用語のほうが一般的とされているから

- 公的なホームページでこのように発信されているから

などになります。

疑問出しに何らかの裏付けを示せないと、自分本位な校正になってしまいます。「何か違和感があったので……」という根拠での疑問出しは校正者なら避けたほうがいいでしょう。

3. 疑問出しが多くなるとき

疑問出しが多くなるのがダメではなくて、疑問出しが多くなりそうだと思ったら事前に相談したほうがよいということです。

疑問出しが多くなると校正に時間がかかります。時間がかかるということは、その分の費用が発生します。そのため、疑問出しが多くなりそうなとき(多くなってしまったとき)は、一旦校正の現場の責任者やクライアントと相談するのが適切です。

- このまま作業を進めてよいのか?

- このような疑問出しをする必要はあるのか?

もしかすると不要な疑問出しがあるかもしれません。黙々と校正作業を進めていたら、無駄な疑問を出し続けるはめになることもあります。

要注意なのが、多くの疑問出しの中に赤字が埋もれてしまい、修正すべき赤字が見落とされる危険があることです。さらに、校正者側でも疑問出しに気を取られるあまり、致命的な間違いを見落とす可能性があります。

3. 疑問出し(鉛筆出し)の例

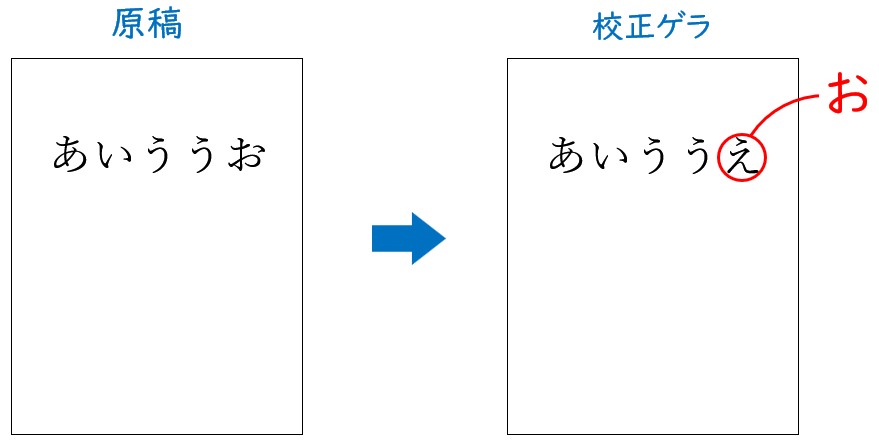

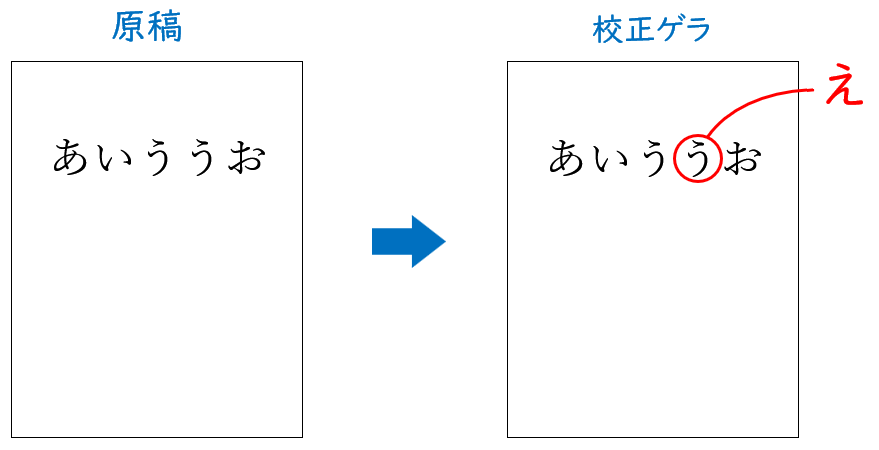

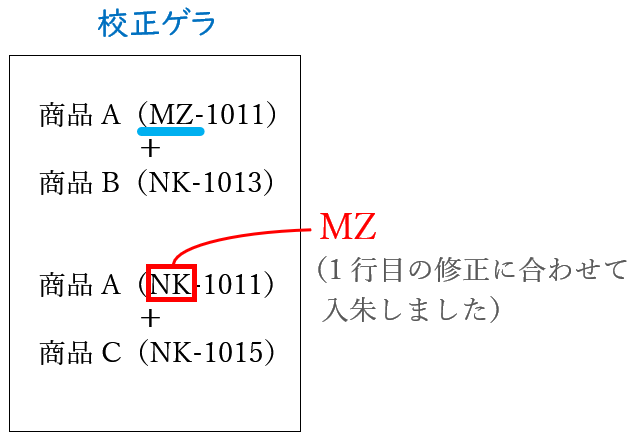

例1. 原稿が間違っている

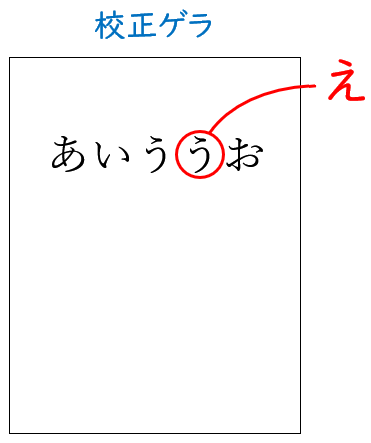

原稿の「あいううお」が、ゲラで「あいううえ」と仕上がってきた場合。

ゲラの「え」を「お」に訂正する赤字を入れます。

これは、原稿という明確な基準があり、それと相違があるので当然赤字になります。

この原稿の「あいううお」が「あいうえお」ではないのか? ということは(間違いの可能性は高いですが)原稿通りなので疑問出しになります。

ここでの疑問出しの例

・「え」では?

・「え」ではないですか? など

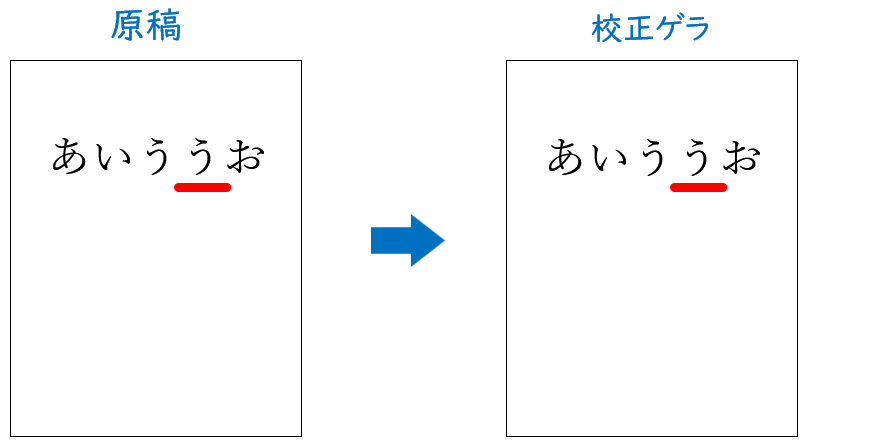

次のように「う」を「え」にする赤字を入れるのは適切な判断ではありません。

【適切でない例】

あくまでも基準は原稿です。原稿通りに仕上げるのが基本です。原稿が間違っているからといって校正者側で勝手に赤字にしてはいけません。この場合は、疑問出しが適切な処理になります。

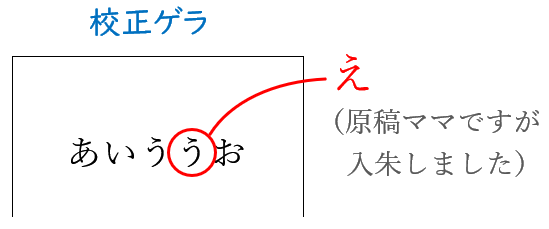

■ 例外として

1. 事前の取り決めで、原稿に明らかな間違いがあれば赤字を入れてくださいと言われた

2. 疑問出しが流される(見逃される)ような状況にある

2については以下の状況です。

・疑問出しをジャッジする側が、赤字は重視するが、鉛筆書きの疑問出しを軽視する傾向にある

・疑問出しをジャッジする側が、忙しい・時間がないなどの理由で、意図せずとも疑問出しをスルーしてしまう状況にある

2の場合の対処法としては、あえて赤字を入れて鉛筆で補足しておく方法もあります。

【例】

この例では、「あいううお」と単純な文なので上記のような補足で通じますが、場合によっては補足する文が長くなることも考えられます。

赤字も疑問出しも簡潔であることが望ましいですが、伝わりやすいのであれば少々長い文になっても問題ありません。

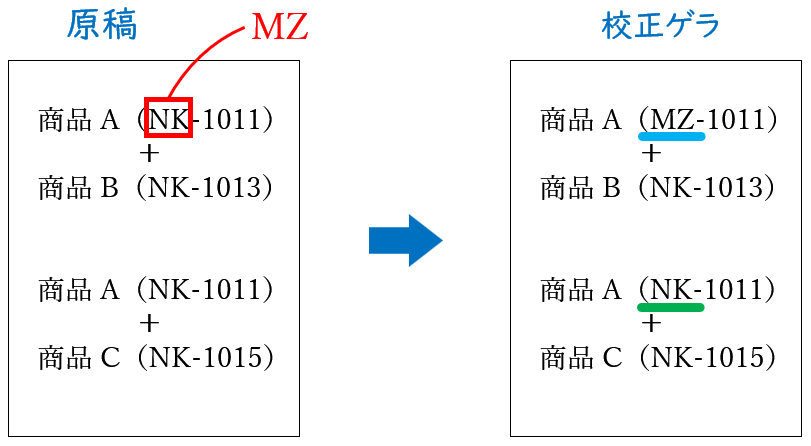

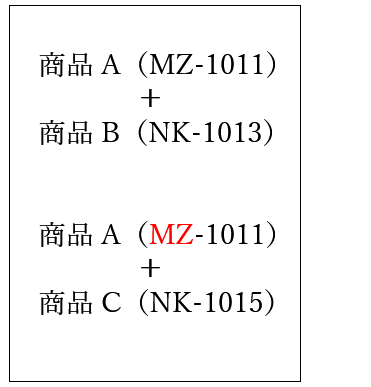

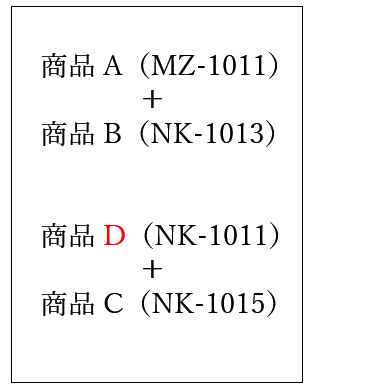

例2. 原稿の赤字が不足している

原稿の1行目で『商品A(NK-1011)』を『商品A(MZ-1011)』にする赤字が入っています。

ですが3行目にも『商品A(NK-1011)』があるので、ゲラ上で商品Aの品番が2つ存在することになります。

品番は、1つの商品に対して固有のものです。「商品A」に2つの品番があることは考えにくいです。そこで、3行目にも「MZ」にする赤字が必要ではないか? と疑問が浮かんできます。

ただし、この場合は2パターンの可能性が考えられます。

1. 品番を正す場合

2. 商品名を正す場合(※仮に「D」としています)

1である可能性が高いですが、2も考えられます。

そのため、前述の「例1」のように赤字を入れて文字で補足する指示は適切ではありません。

【適切でない例】

このような場合は、赤字でなく疑問出しで対処する必要があります。

疑問出しの例

・同商品で品番が異なっています

・品番ダブり。ママでOK? など

前述した「例1」「例2」は、基準となる原稿がある場合です。

仮に原稿がなくゲラだけ渡されて素読みを依頼された場合なら、「例1」の『あいううお』は、疑問出しでなく赤字で大丈夫です。

例3. 文章表現

文章表現に対する疑問出しは、校正者によって指摘の範囲が大きく異なってきます。

文章表現は、文法がおかしいからダメ、旧字体だからダメ、一般的でないからダメということでもありません。キャッチコピーや見出しなどでは、あえて文法に沿わない表現にしていることも多いです。

たとえば、

観光地のグルメ特集のキャッチコピーとして『京都は、美味しい!』とされていても言いたいことがわかります。

ただ、これが文中に出てくると疑問出しの対象になることもあります。

またリズム感をよくするために文を短く区切ることもあれば、逆に文の流れを崩さないように長文で一気に説明する場合もあります。

文章の内容によっては、あえて独特な表現をしている場合もあります。一般的ではない言い回しをしたり、旧字体や難しい漢字(※)を使ったりする場合もあります。

この辺りは何が正しいとも言えず、その媒体や文章の内容などを汲み取って、疑問出しをするかどうかのジャッジをしていく必要があります。

この辺りは、校正者のスキルが問われるところでもあります。

※読みが難しい漢字などには、ルビを振る疑問出しをすることもあります。

校正を外注するときの注意点

校正物を内製するなら自社の管理下で、その都度疑問出しのジャッジができるので問題ありませんが、校正会社に外注する場合にはそうもいきません。

起こりえる疑問を想定して、事前に「この場合はOK」「この場合はダメ」など、すべてを説明することも不可能です。

校正会社側で疑問を取りまとめてジャッジしてくれる責任者がいるのであれば問題ありませんが、そうでない場合もあります。たとえ責任者がいたとしても、自社の判断基準と相手の判断基準が合致するとも限りません。

そのための対策として、仮に200ページの校正物を外注するなら、全部校正が終了してから受け取るのではなく、一割程度の20ページぐらいが終わった時点で一旦校正済みゲラを見せてもらうことです。

そこで、疑問出しが多いようであれば作業方針を見直す必要があるかもしれません。また不要な疑問出しがあれば、校正会社にこの疑問出しは必要ありませんと伝えておきます。

そうすることで、校正会社側も無駄な疑問出しをせずにすみます。自社にとっても不要な疑問出しに目を通すことがなくなるので効率的です。

![在宅・副業の求人:校正・校閲やライターの仕事探し[文章スキル系]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Side-jobs-and-home-work-in-proofreading-500x333.jpg)

![校正記号をクイズで学ぶ![校正記号の基礎から応用まで勉強]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Learn-proofreading-symbols-through-quizzes-500x334.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)