上付き・下付きの意味と正しい使い方

上付き・下付きとは、上付き文字・下付き文字にすることをいいます。

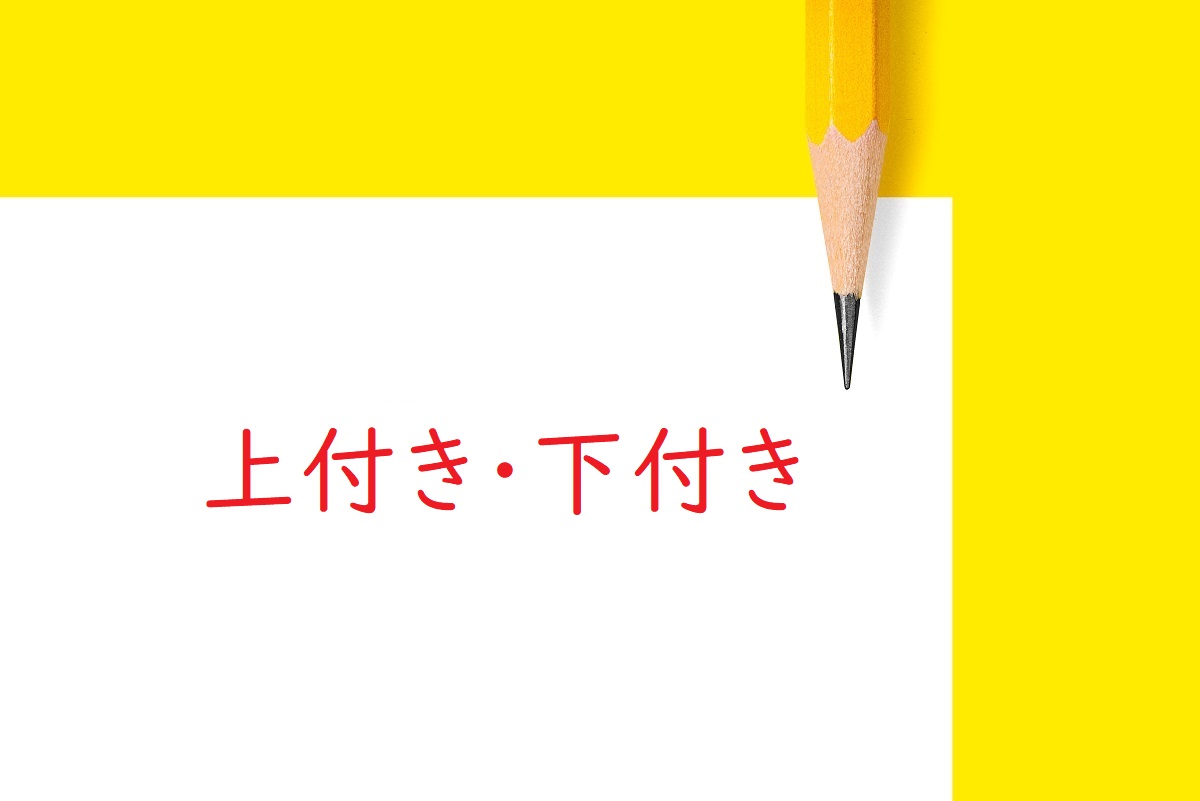

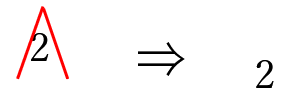

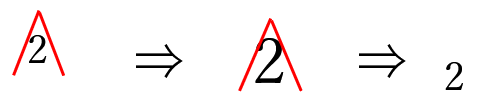

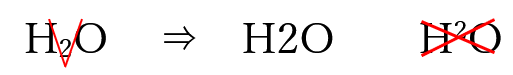

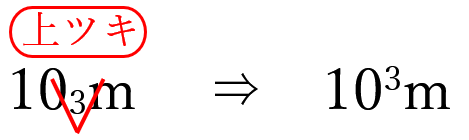

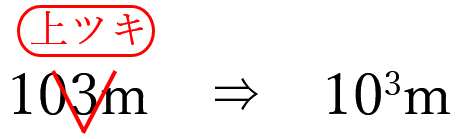

■上付き文字の例

![]()

上付き文字とは、文字の脇の上部に小さく片寄っている文字のことをいいます。肩付き文字、スーパースクリプト(superscript)ともよばれます。

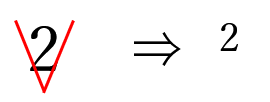

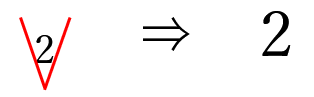

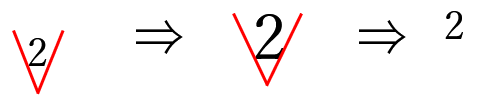

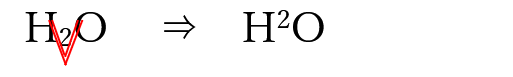

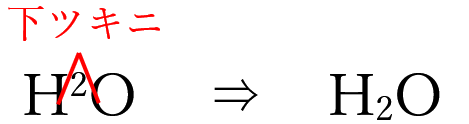

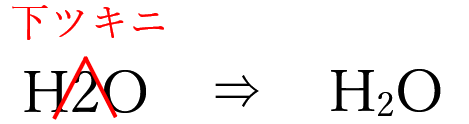

■下付き文字の例

![]()

下付き文字とは、文字の脇の下部に小さく片寄っている文字のことをいいます。添え字、サブスクリプト(subscript)ともよばれます。

1. 上付き・下付きの校正指示

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

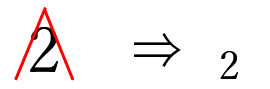

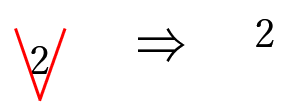

▼ 横組みの場合、文字を上付きや下付きにするときの校正記号は次のようになります。

・上ツキ → ∨

・下ツキ → ∧

この校正記号は見慣れたもので何も難しくないように思えます。

ただし、この記号は普通の大きさの文字を「上付き」か「下付き」にする場合に使用されるものです。

「下付き」文字を「上付き」にするとき、

「上付き」文字を「下付き」にするとき、

この校正記号を使用しません。

2. 上付き・下付きの校正指示の誤解

1.「∨」「∧」の記号で、普通の大きさの文字を「上付き」「下付き」にできる

2.「∨」「∧」の記号で、下付き・上付き文字を「上付き」「下付き」にできない

【誤り】

この指示の正しい結果は、次のように普通の大きさの文字に戻るだけです。

【正解】

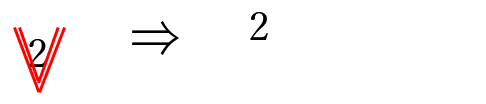

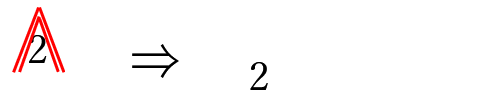

「では、どうすればいいのか?」というと、

「∨」と「∧」の記号を二重にするだけです。

このように「∨」や「∧」の指示は、文字を上付き・下付きにするという意味ではなく、「下付き ⇒ 普通の大きさ ⇒ 上付き」の3段階にレベル分けするなら、1段階文字のサイズを上げ下げするという意味になります。

▼ まとめると次のようになります。

1.「∨」や「∧」の記号は、文字の大きさを一段階調整するだけです。

2.「∨」や「∧」の記号を二重にすると、文字の大きさを二段階調整できます。

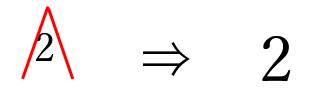

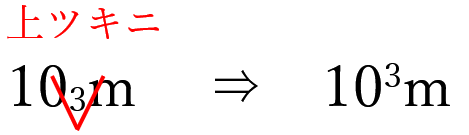

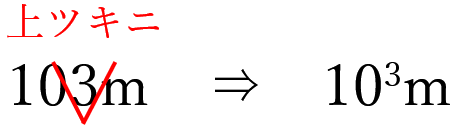

■ 適切な使用例

・上付きの場合

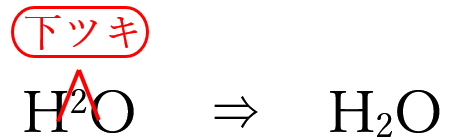

![]()

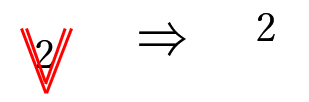

・下付きの場合

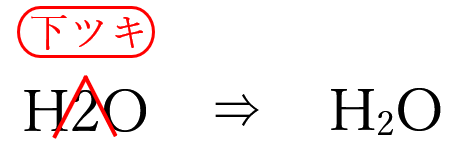

![]()

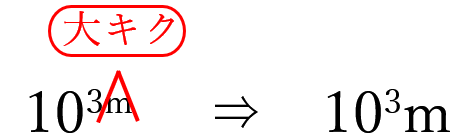

![]()

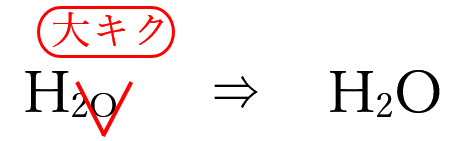

![]()

3. 上付き・下付きの校正指示の現実

上付き・下付きとしてよく知られている校正記号には、その記号を二重にするというものがあります。

上付き・下付き文字が多くある数式や化学記号などが掲載されている学術的な文章の校正では、よく使われるのかもしれません。

ですが、一般的な商業印刷物やWeb校正では、校正記号表に載っているからという理由だけで、二重の記号を使うのは避けたほうがいいでしょう。

これは、記号自体が小さくて目立たないため見落とす可能性があるからです。また、二重で書いたつもりでも、線がつぶれて一重に見えることも考えられます。

さらに、記号が一重か二重かで修正指示を判断するのは、オペレーターなどの修正作業者への負担が増します。

![]()

![]()

そのため上付き・下付きの指示は、記号だけでなく文字も補足して、相手に伝わりやすくなるよう工夫する必要があります。

4. 上付き・下付き・普通の文字にする適切な赤字

■ 上付きの校正指示(2パターン)

1.「上ツキニ」の文字を補足する

→「上ツキニ」の文字を補足すると、下付き文字でも普通の大きさの文字であっても「上付き文字」にすることができます。

2.「上ツキ」の文字を囲んで指示する

→「上ツキニ」の文字を「丸囲みの上付き」に変えただけです。

※校正記号表では、文字の体裁を正す指示は丸囲みで指示することが多いです。

1と2のどちらの指示を使用しても問題ありませんが、赤入れの際はどちらかに統一しておきましょう。

■ 下付きの校正指示(2パターン)

1.「下ツキニ」の文字を補足する

→ 使用方法は「上ツキニ」の指示と同様です。

2.「下ツキ」の文字を囲んで指示する

■ 普通の大きさの文字にする校正指示

・「大キク」の文字を囲んで指示する

※上付き文字も下付き文字も赤字は同じです

「上付き文字」を「普通の大きさの文字」にする場合

「下付き文字」を「普通の大きさの文字」にする場合

「大キク」の指示が伝わりづらいようであれば、わかりやすい言葉に置き換えたり文字サイズを直接指示したりしても大丈夫です。

- 「普通の文字の大きさに」

- 「12Qに正ス」

- 「9ポ」 など

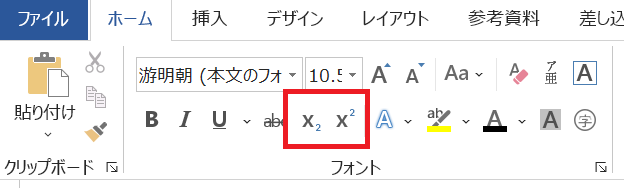

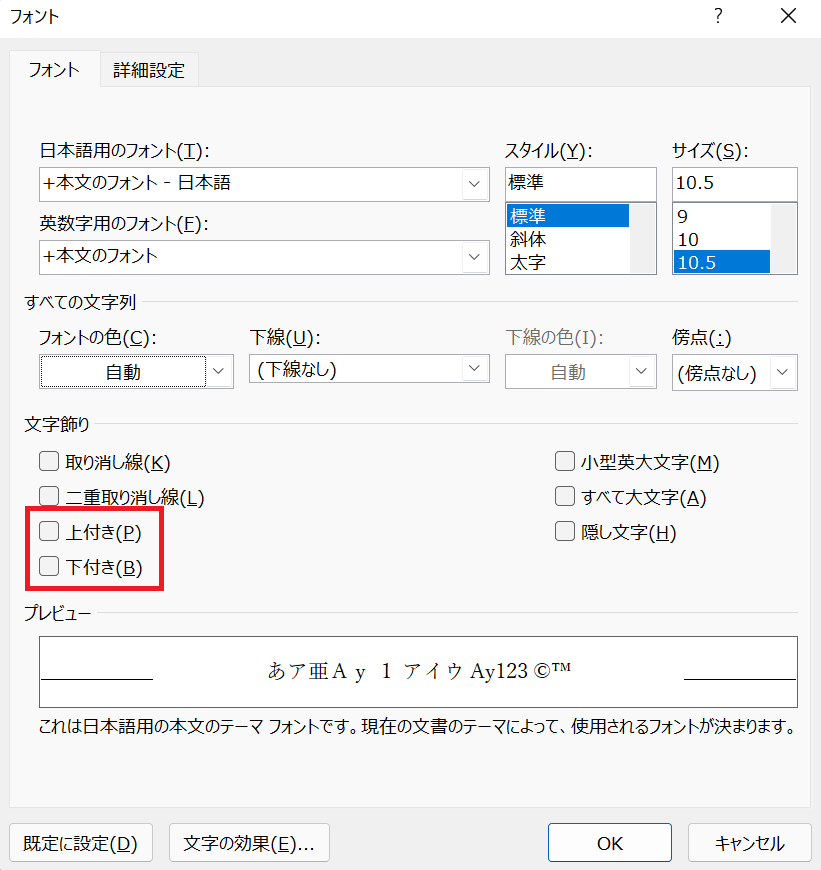

・Wordで上付きや下付き文字にしたい場合、方法は2つあります。

1. ホームタブ内のフォントの項目:「X2 」「X2」のアイコンを選択する

2. フォントの設定から「上付き」「下付き」を選択する

![校正・校閲の適性[校正者に向いている人・向いていない人]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/03/proofreading-aptitude-500x281.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)