![校正の赤入れのやり方・赤字の書き方の参考に[実際の校正後のゲラ紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/10/professional-proofreader-inserts-red-text-vol.1-scaled.jpg)

目 次

校正の赤入れのやり方・赤字の書き方の参考に[実際の校正後のゲラ紹介]

校正・校閲の書籍やテキストなどでは、赤字の入れ方や疑問の出し方がサンプルとして一部紹介されているものがありますが、現役の校正者が校正したゲラを丸々見る機会は少ないと思います。

実際の校正者が作業したものは、制作物の中間生成物であり、場合によっては情報漏えいにもつながるため、具体的な赤字や疑問出しを見せたくても見せられないといったところが大きな理由です。

この記事では、現役の校正者に問題を解いてもらい、赤字や疑問出しを書き込んだゲラを紹介しています。赤入れのやり方や書き方、疑問出しのやり方の参考にしてみてください。

1. 校正の問題文

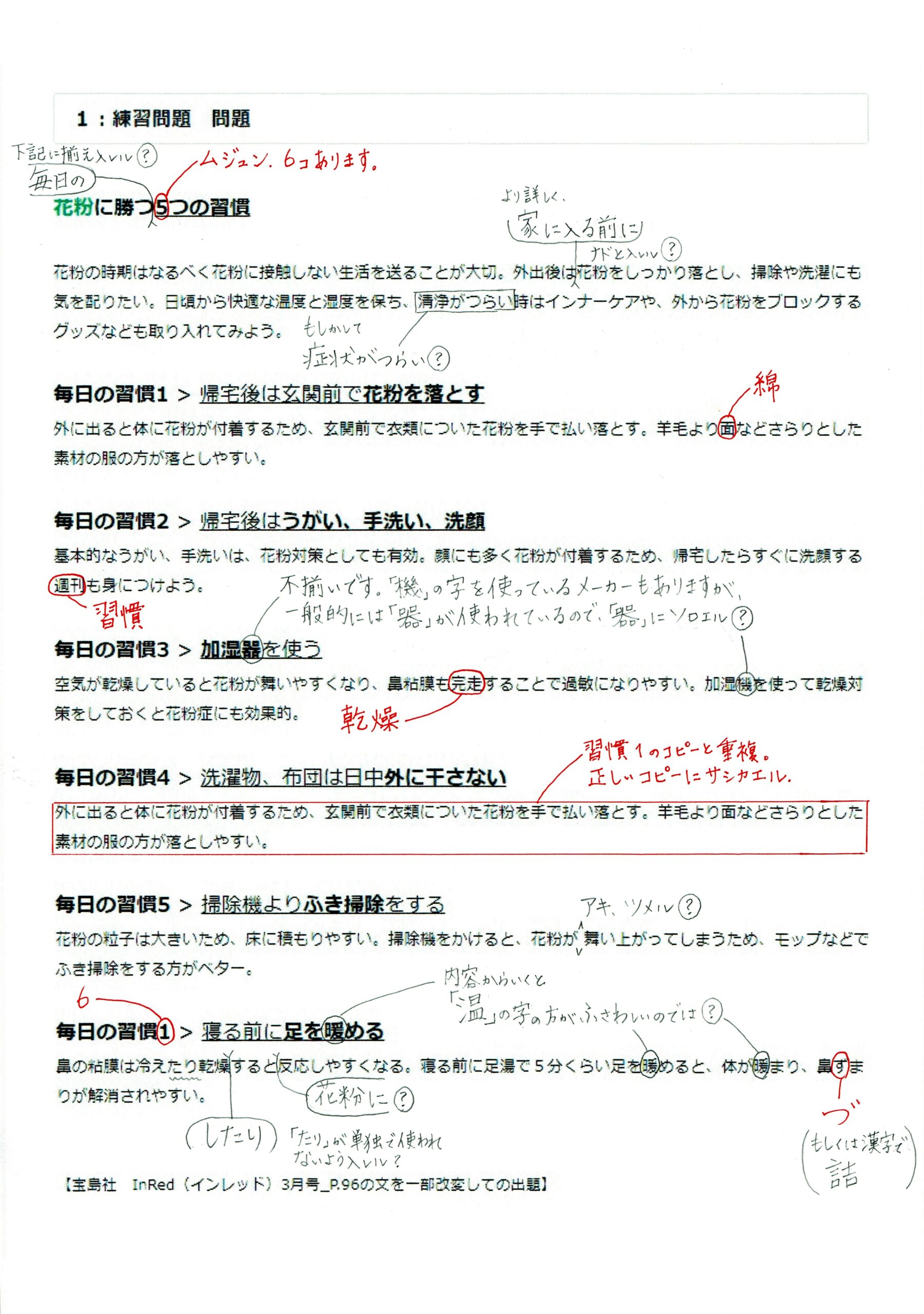

【問題】

花粉に勝つ5つの習慣

花粉の時期はなるべく花粉に接触しない生活を送ることが大切。外出後は花粉をしっかり落とし、掃除や洗濯にも気を配りたい。日頃から快適な温度と湿度を保ち、清浄がつらい時はインナーケアや、外から花粉をブロックするグッズなども取り入れてみよう。

毎日の習慣1 > 帰宅後は玄関前で花粉を落とす

外に出ると体に花粉が付着するため、玄関前で衣類についた花粉を手で払い落とす。羊毛より面などさらりとした素材の服の方が落としやすい。

毎日の習慣2 > 帰宅後はうがい、手洗い、洗顔

基本的なうがい、手洗いは、花粉対策としても有効。顔にも多く花粉が付着するため、帰宅したらすぐに洗顔する週刊も身につけよう。

毎日の習慣3 > 加湿器を使う

空気が乾燥していると花粉が舞いやすくなり、鼻粘膜も完走することで過敏になりやすい。加湿機を使って乾燥対策をしておくと花粉症にも効果的。

毎日の習慣4 > 洗濯物、布団は日中外に干さない

外に出ると体に花粉が付着するため、玄関前で衣類についた花粉を手で払い落とす。羊毛より面などさらりとした素材の服の方が落としやすい。

毎日の習慣5 > 掃除機よりふき掃除をする

花粉の粒子は大きいため、床に積もりやすい。掃除機をかけると、花粉が 舞い上がってしまうため、モップなどでふき掃除をする方がベター。

毎日の習慣1 > 寝る前に足を暖める

鼻の粘膜は冷えたり乾燥すると反応しやすくなる。寝る前に足湯で5分くらい足を暖めると、体が暖まり、鼻ずまりが解消されやすい。

【宝島社 InRed(インレッド)3月号_P.96の文を一部改変しての出題】

・問題文は次の記事から抜粋したものです。

2. 校正の依頼内容

■ 依頼内容

文章を読んでおかしな点がないかのチェックです。

事実確認まではお願いしていません。

仮に、事実確認をするとなれば次のような箇所がそれにあたります。

・毎日の習慣1の、羊毛より綿などさらりとした素材の服の方が落としやすい。

・毎日の習慣5の、花粉の粒子は大きいため~~ etc.

これらの内容が本当なのかどうか調べる必要があります。

※校正作業の範囲は校正者の判断で決められないため、発注側と事前に詰めておく必要があります。

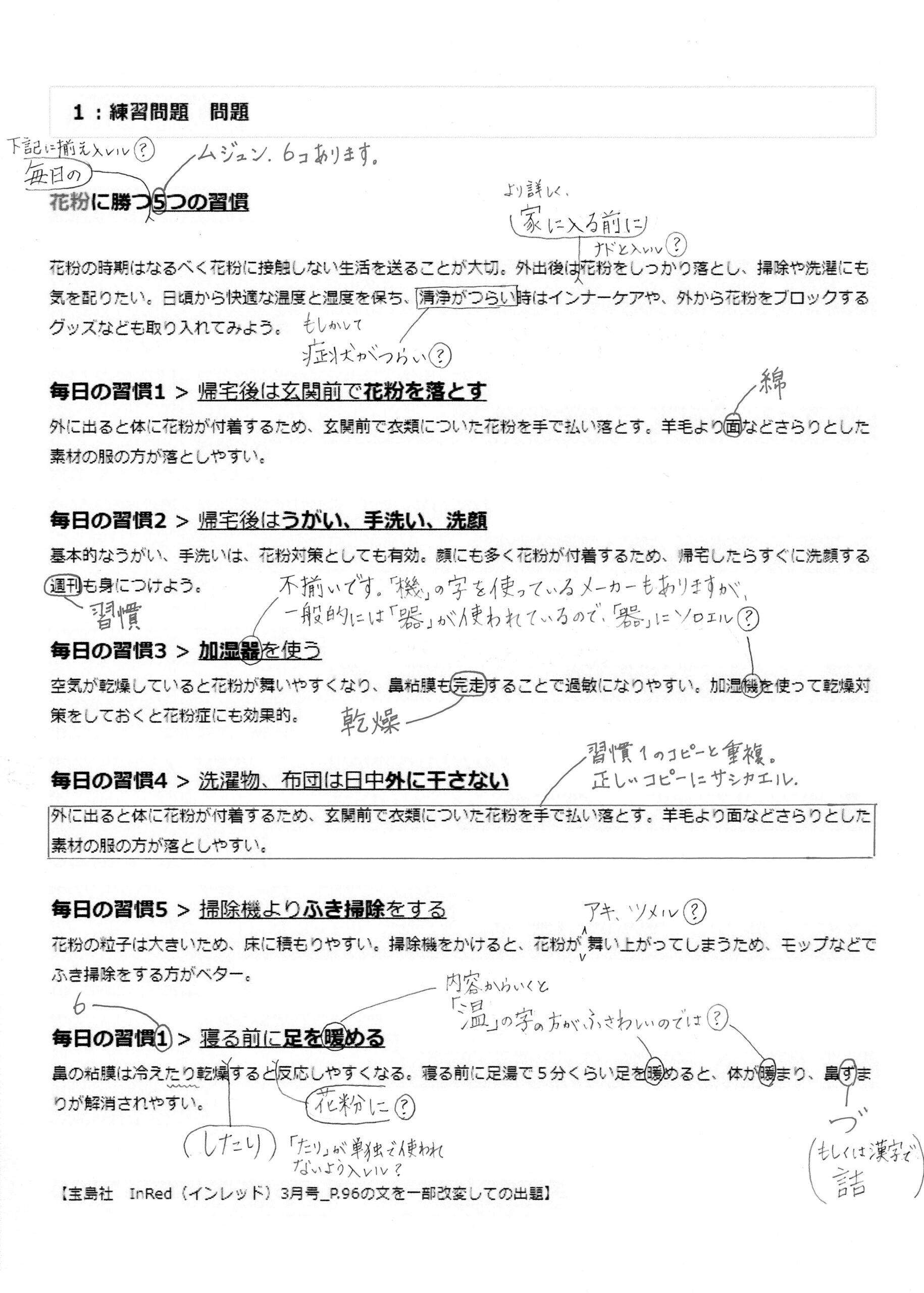

3. 校正完了後の校正ゲラ

実際に自分でも問題を解いてみて、以下の校正済みゲラと見比べるのが校正の勉強には効果的です。ただ、他の校正者が入れた赤字や疑問出しを見るだけでも校正のスキルアップには十分役立ちます。

いい校正者になるには、たくさんの間違いに触れることが大切です。ですが、数をこなすにしても自分一人の力では限界があります。そのため、他の校正者が見つけた間違い、赤入れのやり方、疑問の出し方を見て自分のものにしていってください。

[校正済みゲラ]

校正にかかった時間は、30分~40分ぐらいだそうです。あくまで、これが正解というわけではないので参考程度にご覧ください。校正の依頼内容によって確認するポイントが違ってきます。

4. 赤字の入れ方・疑問の出し方

明らかな間違いである赤字の入れ方が、校正者によって何通りにもわかれるということは考えにくいですが、疑問の出し方は校正者によって違ってきます。スキルや経験値によって着眼点が変わるので、当然書き方も違ってきます(大きくブレることはないはずですが)。

校正を始めたばかりの頃はどのように疑問を書いていいか迷う場面も多いと思います。疑問の出し方に慣れるのに一番手っ取り早い方法は、先輩校正者の疑問出しを真似していくことです。

また疑問自体を入れるかどうかでも校正者によって違ってきます。あえて流すという場合もあります。これは、依頼内容や予算、校正にかけられる時間で判断されるケースがあります。

特に制約がないようであれば、何か引っ掛かる点があれば疑問出しをしておくほうが賢明です。自分では大したことがないと思うようなことでも、相手には重要ということも意外と多いです。

5. 疑問出し文の疑問符(クエスチョンマーク)

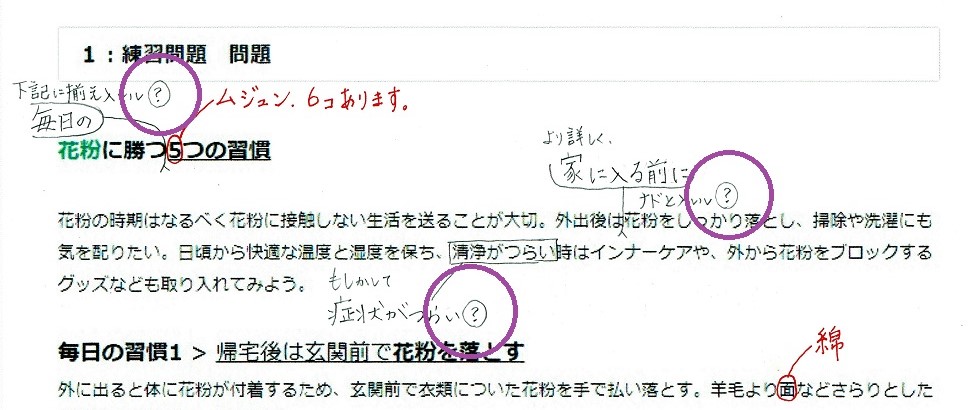

ゲラ内の疑問出しの文には、次のように疑問符に丸が付けられています。

▼ 紫の丸囲み箇所

この記号は欧文の校正記号で用いられるものですが、日本語でも疑問出しするときに役立ちます。

役割は、主に3つあります。

1. 疑問であることを相手に明確に伝えるため

2. 赤字を補足する鉛筆書きと疑問出しを区別するため

3. FAXやコピー、PDFなどでゲラがモノクロ化されたとき、赤字と疑問出しを区別するため

3のFAXでゲラをやり取りする機会は、今ではめっきり少なくなりましたが昔は多くありました。FAXで送られたゲラは、赤字も鉛筆書きもすべてモノクロ化されてしまうため、一見しただけでは両者の区別がつきません。FAXは解像度も粗いので尚更です。

▼ FAXでゲラを受け取るとこんな感じに見えます。

このようにモノクロ化された状態でも、疑問出しの文に対して「疑問符と丸」をつけておくと赤字との区別が容易にできます。

今では、原稿やゲラをFAXで頻繁にやり取りするということは聞きませんが、もしFAXでのやり取りがあるというのなら、疑問符に丸を付けておくと赤字との違いが明確になるので便利です。

![校正で赤字の入れ方・疑問出しの参考に[実際の校正済のゲラ紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/10/professional-proofreader-inserts-red-text-vol.2-scaled.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)

![横書き文章で「算用数字」と「漢数字」のどっちを使う?[使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/04/Numbers-in-horizontal-text-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)