![赤入れの意味と適切なやり方[校正の基本ルール]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/04/Correction-with-red-pen.jpg)

目 次

赤入れの意味と適切なやり方[校正の基本ルール]

赤入れとは、赤色のペンや鉛筆で間違い箇所に訂正指示を書き入れることをいいます。「赤字を入れる」「赤を入れる」「朱書きを入れる」「入朱」もすべて赤入れと同じ意味になります。

赤入れは校正だけで使用される用語でなく、文章を添削する場面などでも広く使われます。校正においては、赤入れの際に校正記号も使用されます。

赤字にする理由は、書き入れた訂正指示を目立たせるためですが、仮に誌面が赤色ベースものであるなら、赤字は目立たないので他の色が使用されることもあります。

書き入れる色が何であれ、間違い箇所に対しての訂正指示は、赤入れと呼ばれるのが慣習的です。

1. 赤入れに対する基本的な考え方

赤入れでは、何に正すかを相手に明確に伝えることが大切になってきます。

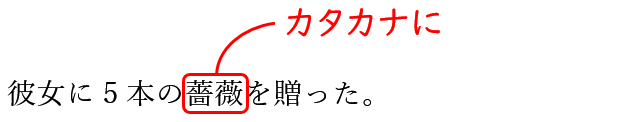

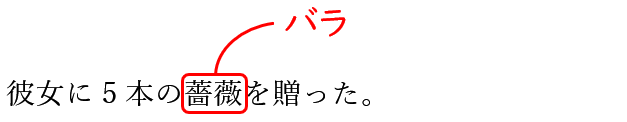

・薔薇の漢字をカタカナ表記にしたい場合

この赤字の入れ方は、校正においては間違いです。訂正指示は、何に正すか訂正後の結果を明確に伝える必要があります。

・正しい入れ方は次のようになります。

また赤入れでは、誤解を与えないわかりやすい訂正指示にしなければいけません。

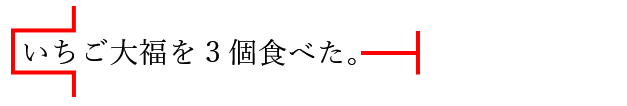

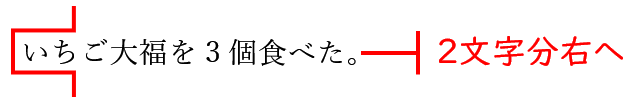

・次の[1]と[2]の赤字は、どちらも文字を右に移動させる指示です。

[1]

[2]

[1]の指示でも伝わりますが、[2]のようにどれだけ移動するかその移動量も付け加えてあげるとよりわかりやすい指示になります。

赤入れの際には「これぐらい書かなくても伝わるだろう」という気持ちではなく、「書かないと伝わらない」という前提で指示を入れるのが基本とされる心構えです。

文字や校正記号だけでは明瞭さに欠けるのであれば、図で書いても構いません。赤字を見る相手が校正記号に詳しくないなら、記号を文字に変換して伝える必要も出てきます。

赤入れは、間違い箇所に訂正指示を入れるということだけでなく、訂正指示が相手にちゃんと伝わるかという視点を持って行わなければいけません。

2. 赤入れのやり方:ルールがあるもの

ここからは具体的な赤入れのやり方について説明していきたいと思います。

作業内容は、文章を読んでおかしな箇所がないかの素読みを想定しています。

その際に表記揺れの確認も依頼されている場合です。

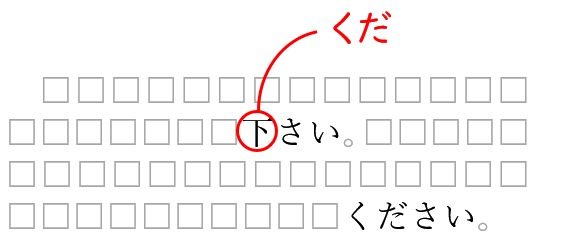

・表記ゆれルールがある場合

漢字の「下さい」を、ひらがなの「ください」にするというルールです。

ルールがあるので、文章内に「下さい」という表記があれば赤字を入れます。

表記ルールが何も定められていない場合は疑問出しになります。

・表記ゆれルールがない場合

疑問出しとは、校正時に校正側で正否の判断ができないものに対して、ゲラにその旨を鉛筆書きで記し、発注側(クライアントなど)に疑問点を投げかけることをいいます。「ギ出し」や「鉛筆書き」などともいわれます。

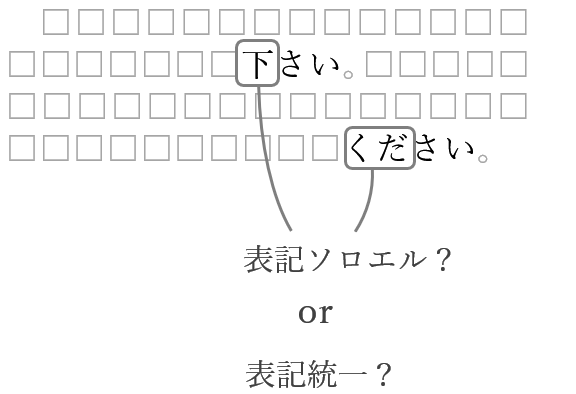

・表記ルールがない場合で、「下さい」が「ください」よりも出現回数が多いとき。

下さい(多い) > ください(少ない)

この場合、多いほうに表記を合わせるわけではありません。多いほうに合わせたほうが修正はラクですが、そういう決まりはありません。

出現回数の多い「下さい」に合わせるという判断での赤入れは間違いになります。

出現回数の多い/少ないは、どっちを訂正するかの判断基準にはなりますが、正しい/間違いの基準とはなりません。

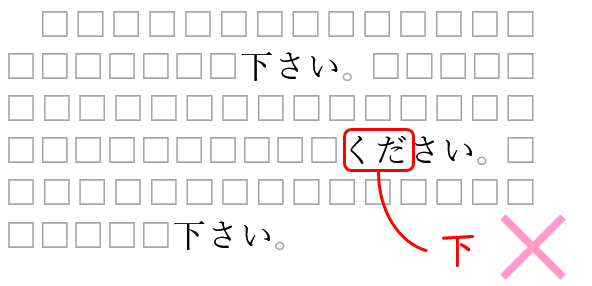

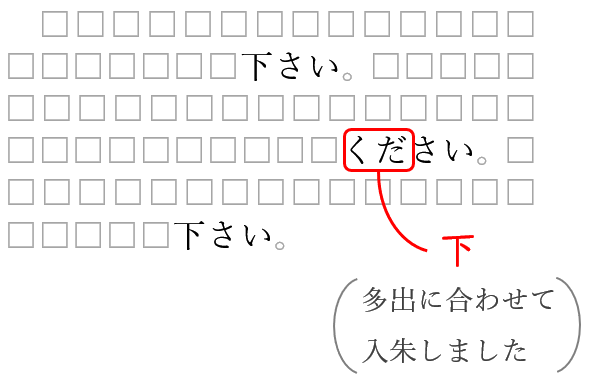

ただし、ルールがない場合でも、ある程度校正側に裁量権があるとき、もしくは多いほうに揃えてくださいと依頼されたときなどは、次のように赤字を入れることが可能です。

※鉛筆で補足の指示を付ける理由は、赤入れをした理由を明確にするためです。必ず入れるものではありませんが、赤字を見る担当者が「何でここに赤入れしているんだろう?」となりそうな場面では付け加えておいたほうが親切です。

以上のような例は表記だけでなく体裁のバラつきでもよく見られます。ルールがあるならそれが正となるので特に判断に迷うこともないと思います。

ルールがない場合で迷ったときは、校正の責任者に判断を仰ぐのが一番早い解決方法です。

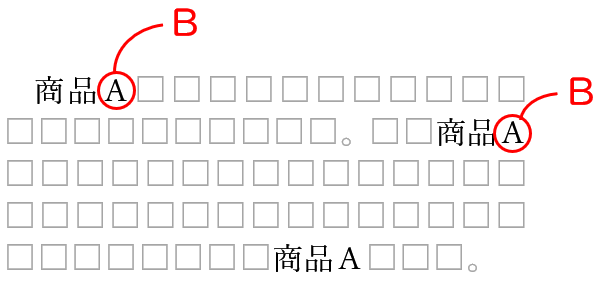

3. 赤入れのやり方:赤字の入れ忘れ

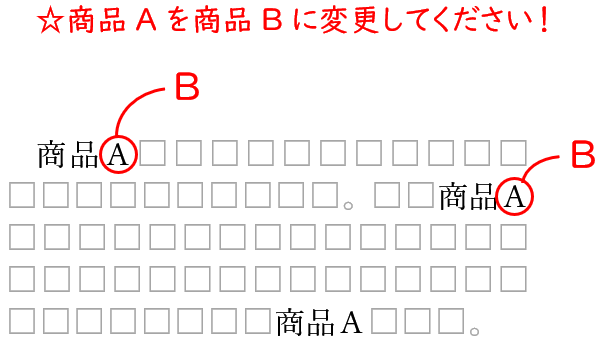

▼ 原稿の指示で全体指示(共通指示)がある場。

・原稿

原稿の「☆商品Aを商品Bに変更してください!」が全体指示にあたります。各ページに個別に赤字を書き入れるのが手間なとき、全ページにわたる指示を共通の指示として原稿の先頭ページなどに書くことがあります。

※この原稿では、全体指示を入れ、かつ個別にも指示を入れています。

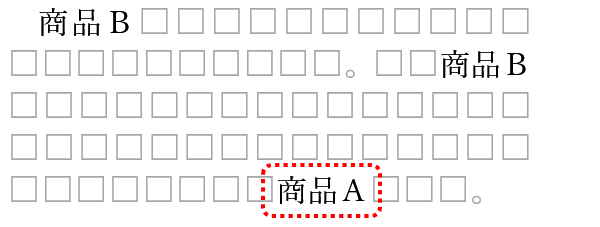

・ゲラ

「☆商品Aを商品Bに変更してください!」と全体指示があるので、一番下の商品Aは、赤字の入れモレだと判断できます。なので、Bにする赤字を入れます。

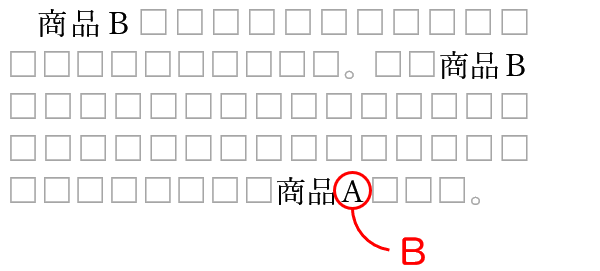

・赤字例1

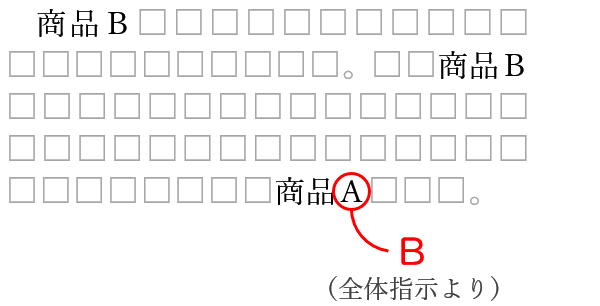

・赤字例2

「全体指示より」以外の補足の指示

・「原稿指示通りBにしました」

・「ここもBでOKですね」 etc.

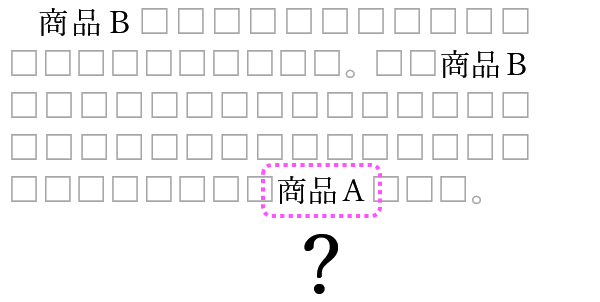

▼ 原稿の指示で全体指示(共通指示)がない場合

・原稿

・ゲラ

この場合、赤字の入れ忘れとも考えられますが、そうとも言い切れません。あえて残している可能性もあります。

「商品Aを商品Bに変更する指示が他で入っているから、ここもBかもしれない」という視点は大切ですが、赤字にするのは間違いです。こういう場合は、疑問出しで対処するのが適切です。

・疑問出し例

4. 赤入れのやり方:疑問出しとの境界

実際の校正においては、赤入れと同じぐらい疑問出しも頻繁に使用されます。

そこで注意しておきたいことが、赤入れと疑問出しの境界です。

・赤入れ → あきらかな間違いに対して

・疑問出し → 判断がつかないもの

このような基準は多いですが、判断がつかなくても完全に間違いであるものは、疑問出しでなく赤字で書くのが適切です。

あくまでも疑問出しは、間違いとはいえないもの、かつ校正者では判断がつかないものに対しての処置です。

この辺りは校正者も気を付けておかないといけません。

あきらかな間違いであるのに、赤ペンでなく鉛筆書きにしてしまうと、

赤字を見る側に間違いでないという印象を与えることになります。

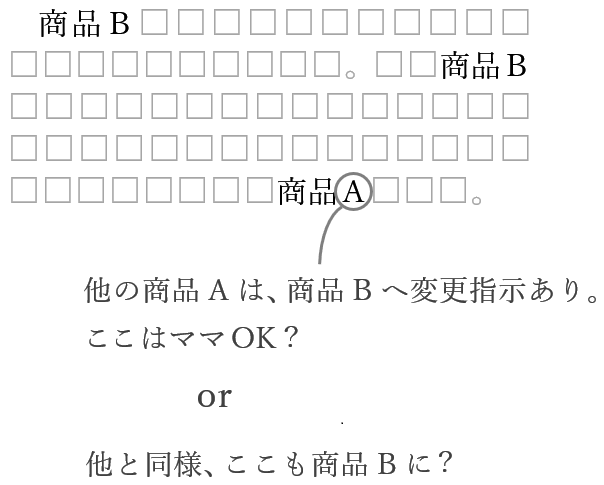

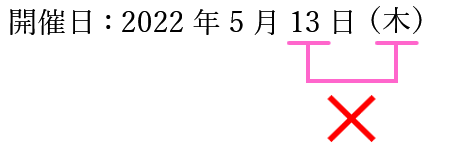

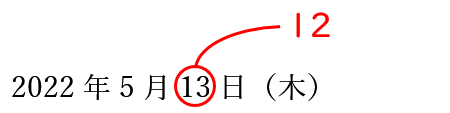

▼ 赤字と疑問出しの境界

【例文】

![]()

例文では、 日付と曜日が対応していません。

(※お手元にカレンダーがあれば確認してみてください)

そこで、2022年5月13日は金曜日なので、曜日に赤字を入れることが考えられます。

ただ、日付が間違っている可能性も考えられます。

1. 日付(13日)を正としたとき

→ 2022年5月13日(金)

2. 曜日(木曜)を正としたとき

→ 2022年5月12日(木)

訂正候補が2パターン考えられるため、どちらか一方にだけ赤入れをするのは間違いになります。

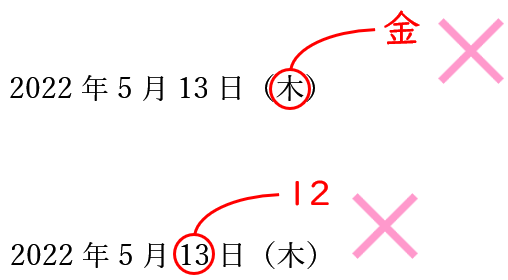

校正者で判断ができないものに対しては、次のように疑問出しで対処することもよく見られます。

ただ疑問出しは、あきらかに間違いでないものに対して使用します。

例文では、2つの訂正候補のどちらに正すべきか校正者では判断できませんが、「2022年5月13日(木)」という文は完全に間違っています。

こういう場合は、疑問出しでなく赤字で対処するのが適切です。

「校正者が判断できないもの」=「疑問出し」というわけではありません。

あきらかな間違いに対しては、疑問出しでなく赤入れが適切な処置になります。

疑問出し(鉛筆書き)は、赤字よりも重要度が劣ります。赤字を見る担当者が、忙しいときや他の赤字が多いときなどはうっかり見逃してしまう恐れがあります。鉛筆書きでなく赤字で書き入れるのは、致命的な見逃しを防ぐための対策でもあります。

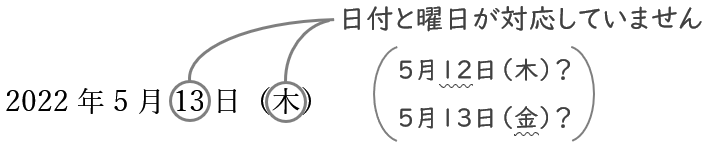

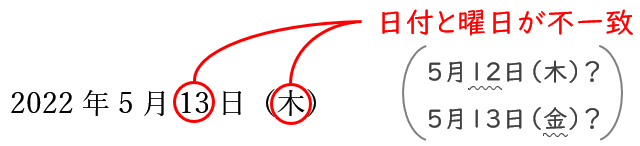

▼ あきらかな間違いで校正者では判断がつかないときの赤入れ

次の2点をくみ取った赤字にする必要があります。

1. 日付と曜日が対応していない

2. どちらか一方を正さないといけない

・赤字例1

・赤字例2(訂正結果を補足の指示として書き加えるパターン)

簡潔に「矛盾しています」や「対応せず」の赤字でも通じます。ただ、【例2】のように訂正結果も補足で書き加えておくほうがわかりやすく親切な指示になります。

あきらかな間違いとはいえないが極めて間違いである可能性が高いようなものは、担当者に直接伝えるか、他の疑問出しと区別して「要確認」などの付箋を貼って、通常の疑問出しとは区別しておくのが適切です。

5. 赤入れのやり方:前後の文章から判断できるもの

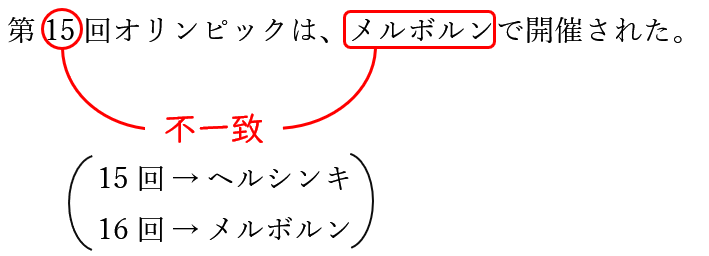

次の正しい情報を念頭に置いて以下ご覧ください。

・第15回オリンピックは、フィンランドのヘルシンキで開催

・第16回オリンピックは、オーストラリアのメルボルンで開催

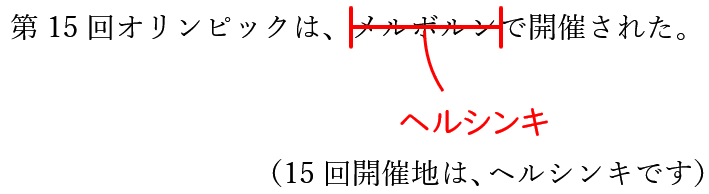

▼ 例1

オリンピックの歴史を振り返る文章で、第1回から順に述べていて第13回、第14回ときて、

「第15回オリンピックは、メルボルンで開催された」という文が出てきた場合。

この場合は、文の流れから「第15回」が正しいとわかります。第15回の開催地はヘルシンキとなるため、メルボルンが間違いであると判断できます。

・次のように都市名に赤入れをします。

前述した日付と曜日と同様にあきらかな間違いで、訂正箇所が2パターン考えられるものです。ただし、この文は前後の流れから間違い箇所が特定できるパターンです。

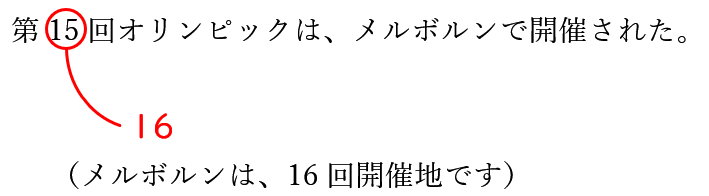

▼ 例2

オーストラリアの観光都市を紹介している文章で、

「第15回オリンピックは、メルボルンで開催された」と出てきた場合。

この場合は、オーストラリアのことを語っているため、ヘルシンキの地名が出てくるのは相応しくありません。そこからメルボルンが正しく、第15回が誤りだと判断できます。

▼ 例3

前後の文章から判断できない場合は、前述した日付と曜日の赤入れと同様の対処をすることになります。

第16回オリンピックは、馬術競技のみスウェーデンのストックホルムで開催されています。そのため厳密にいえば、第16回オリンピック開催地は、オーストラリアとスウェーデンの2か国になります。

おわりに

赤入れは、間違い箇所へ赤字で訂正指示を入れることですが、相手に伝わる指示であることが大前提です。

赤入れのやり方は、職場のルールや校正者の立ち位置によっても変ってきます。

完全に原稿通りに忠実に仕上げるという校正の現場であるなら、たとえ原稿が間違っていてもは赤字にするわけにはいきません。疑問出しで対処することになります。

赤入れの方針は各現場のルールが優先されるので、どのように書くのがいいか正解があるわけではありません。

ただ、相手に伝わるような赤入れを心掛けるという姿勢はすべての職場において共通です。この視点をちゃんと持っておけば、どのような赤入れが適切か自然とわかってきます。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)