目 次

校正者にとって面倒な間違い?! 修正箇所の誤りはオペレータのチェックから推測する

校正をしていると色々と面倒なことに直面します。原稿が整理されていない、赤字が多い、指示が曖昧、誤字脱字が多いなど多岐に及びますが、中でも厄介なのが、修正箇所の間違いです。

修正箇所の間違いとは?

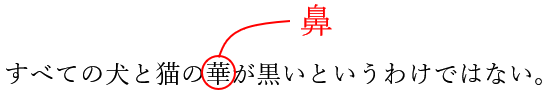

たとえば次のようなものです。

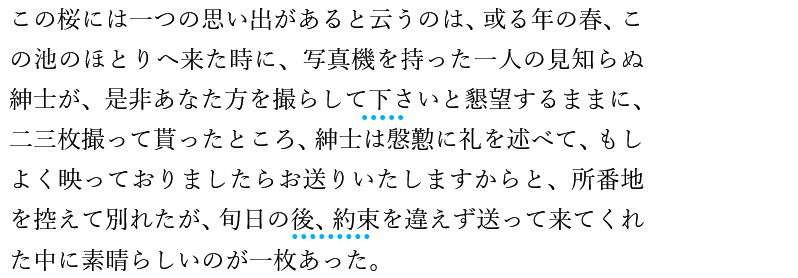

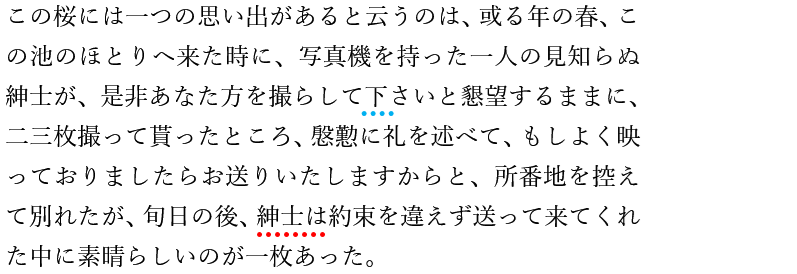

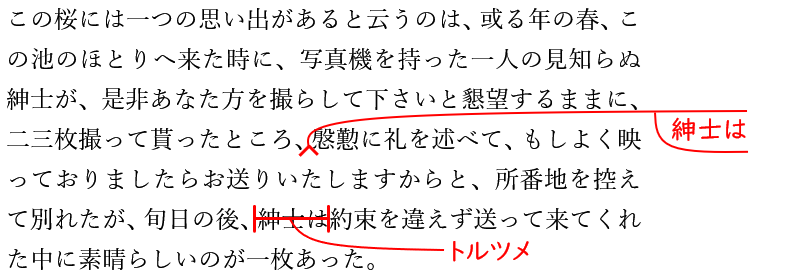

<赤字>

<修正結果>

![]()

このように本来修正すべき箇所と誤って、別の箇所を修正してしまったというのが修正箇所の間違いです。繁忙期や急ぎの仕事のときにはよく見られます。実際に見たことがあるという方も多いでしょう。

上の例では、修正箇所が間違っているとすぐにわかりますが、似たような文字がいくつもある場合、文字の級数が小さいときなどには目視だけで見つけるのは困難です。

そこで、あおり校正(パタパタ)をすれば問題ないわけですが、原稿のある部分に注意するだけで、この手の間違いは見つけることができます。

以下、この記事で紹介する「修正箇所の間違い」の例は、

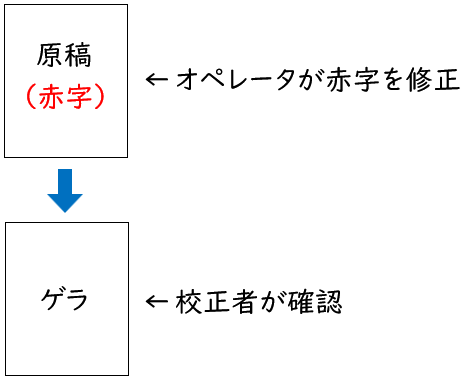

原稿の赤字をオペレータが修正し、その赤字が正しく反映されているかを、ゲラで校正者が確認するというものです。

図にすると次のような感じです。

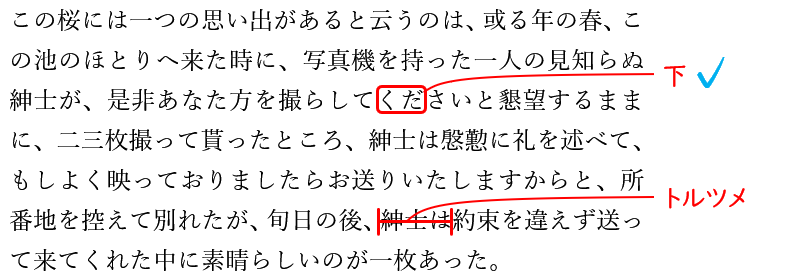

1. 赤字が正しく修正されている場合

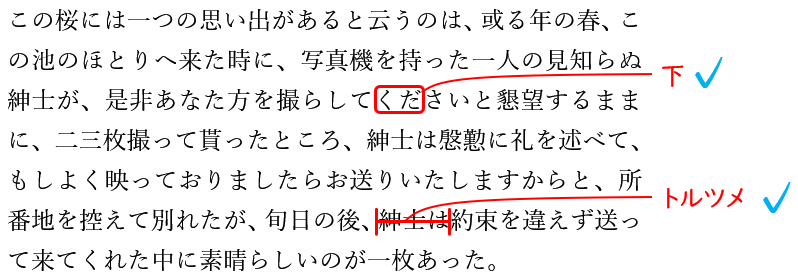

<原稿の指示>

原稿のチェック(✔)の印は、オペレータが修正をしたというチェックです。校正者も確認をした印としてチェックを入れるように、オペレータも修正をした箇所には何らかのチェックを入れます。

ペンの種類や色、付け方などは様々ですが、確認をした箇所に印を入れるのは、どのような職種であっても行うごく普通のルールです。確認の印を付けることで、修正をしたかどうかが明確になります。また見直しの際にも役立ちます。メリットしかないので、余程の事情がない限りは、チェックをしない理由はありません。

▼ 原稿の修正結果

<ゲラ>

3行目の「くだ(さい)」は、「下(さい)」に訂正されています。

下から2行目の「紳士は」も削除されています。

原稿の赤字通り問題なく修正されています。

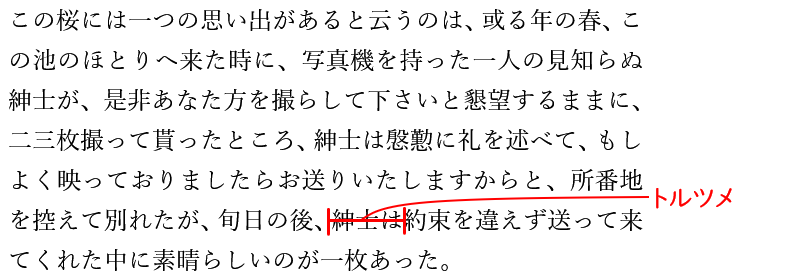

2. 赤字が正しく修正されていない場合

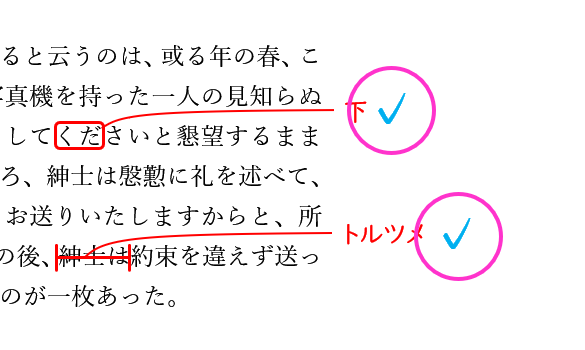

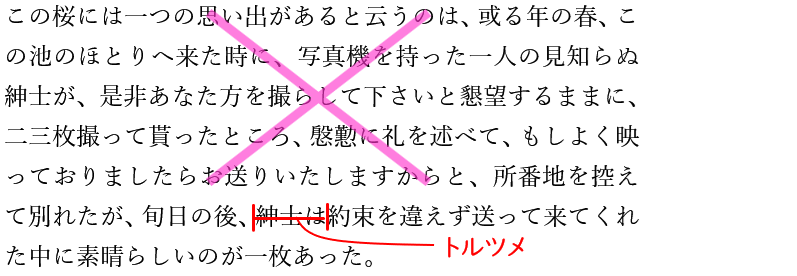

続いて、校正に次のような原稿が回ってきた場合。

チェック(✔)に注意して見てください。

<原稿の指示>

2つ目の赤字「トルツメ」に対してチェック(✔)が付いていません。

この場合、2つの可能性が考えられます。

1. オペレータは、赤字の修正をしたがチェック(✔)を入れ忘れた

2. オペレータが、赤字の修正をしていない(修正モレ)

1は、チェックが漏れているだけで赤字自体は反映されているため、そのまま確認をします。急いでいるときや忙しいときは、オペレータのチェック漏れも多くなる傾向にあります。

2の場合は、修正モレなので当然ながら赤字は反映されていません。同じ赤字を入れ直すことになります。

<ゲラ> 2の場合

ここまでの流れは、校正ではよくある日常です。

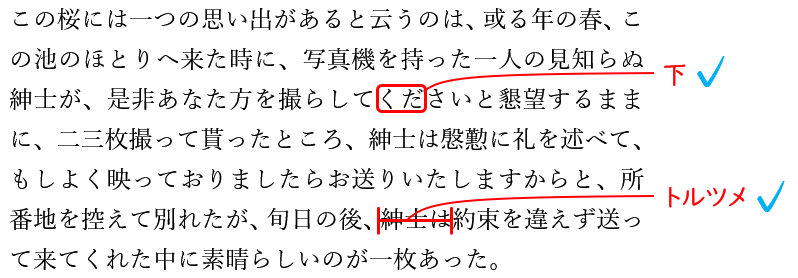

3. 赤字の修正箇所が間違っている場合

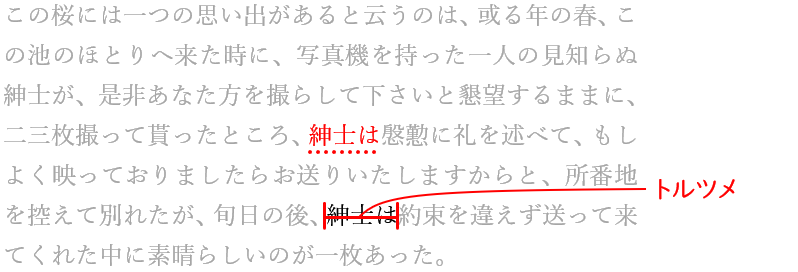

では、次のような原稿が回ってきた場合にはどうでしょうか。

チェック(✔)も含めて、原稿とゲラを見比べてみてください。

<原稿の指示>

<ゲラ>

ゲラを見たところ「トルツメ」の指示が反映されていません。

この場合どうするか?

『赤字が修正されていない』

『赤字を入れよう』

だけではダメです。

もう少し踏み込んで考える必要があります。

この場合のポイントは、

原稿の赤字に対してオペレータは修正をしたというチェック(✔)を付けていることです。

1. 原稿にオペレータが修正をしたというチェック(✔)がある

2. しかし、該当箇所は修正されていない

という点から、

『別の箇所を修正しているかも?』

と推測することができます。

上のゲラを見てもわかりますが、下記のように、本来トルツメとすべき「紳士は」の文字のすぐ上にある「紳士は」が誤って削除されています。

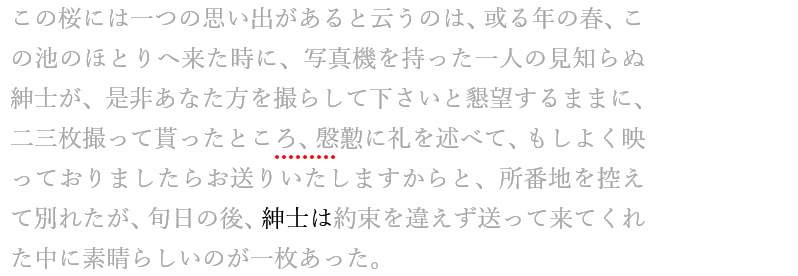

<修正前>

↓

<修正後>

このような間違いは、修正すべき箇所と同じ語が付近にあるときに、行を見誤ってしまい起こることが多いです。

校正者でも、文字の書き間違いや、赤字の入れ間違いを起こすことがあります。オペレータは、原稿とPCの画面を交互に見比べながら修正作業を行うため、このような修正箇所を見誤まるという間違いが起こりやすくなります。

さらに厄介なのが、修正箇所の間違いは、当初の「トルツメ」の指示1つが反映されていないことで、2つの赤字を入れるはめになることです。修正箇所が増えるということは、その分ミスが起こるリスクを高めることになります。

<赤字例> 修正箇所を間違えた場合

おわりに

校正作業においては、起こった間違いに対処するだけでなく、間違いを推測することも必要になってきます。今回はオペレータのチェックからでしたが、原稿の赤字を見れば「ここも間違っているかも?」と推測できる間違いは意外とあります。

たとえば、本文の大見出しに赤字が入ったら目次も変更しないといけない、図表のある誌面のレイアウトが変更されたら文章中の「右図・左図・上記・下記」などの対応に注意する、などです。

また、個々のオペレータやクライアントによっても起こりやすい間違いは変わってきます。校正では、思い込みをなくし新鮮な目で見ることも大事ですが、ある程度見当をつけて決め打ちで間違いを探し出すことも、時には有効な手段となります。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![字下げ(文字を下げる・上げる・移動する)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Indentation-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)