責了・校了・入稿・出稿・下版など印刷用語の基本

▼ この記事では、次の用語について説明しています。

1. 責了と念校

2. 校了(責了と校了の違い)

3. 入稿・出稿

4. 色校正

5. 中とじ・無線とじ

6. 下版

これらの用語は印刷物に携わる身なら、

「知っておきたい」

「知らなくても支障はないが知っておいて損はない」

というものになります。

校正者には、直接関係ない用語もありますが、

- 他の工程では、どういうことをしているのか?

- 自分達が校正をしたものはどういう過程で本になっていくのか?

など、色々知っておくと改めて勉強になることがあります。

※5の「中とじ・無線とじ」は、校正者にも直接関わってきます。

どういった間違いがあるか興味のある方は、次の記事を参照ください。

1. 責了(責任校了)と念校

訂正箇所が少ないときなど、印刷所の責任で訂正し次工程に進める場合に使用する用語です。要は「もう訂正箇所がほとんどないので、後は印刷所で責任を持って修正しておいてください」ということです。

スケジュールが押していて時間がないときなどに、責了にすることがよくあります。また、最終段階の少ない訂正量で校正紙を出力したり、クライアントに確認したりする手間を省くことで、時間やコストの削減を図ります。ただし、勝手に責了判断はできないので、事前にクライアントに責了で行く確認を取る必要があります。

責了後、校了の直前に、念のためにもう一度校正することを「念校」といいます。

2. 校了(校正終了)

すべての修正を確認し終え、何も問題がなく、その状態のまま印刷してもいい状態である場合に使う用語です。簡単に言えば「もう全部校正し終えて問題なかったので、これで印刷できます」という状態です。

「校了」の言葉を聞くと校正者がホッとする瞬間です。

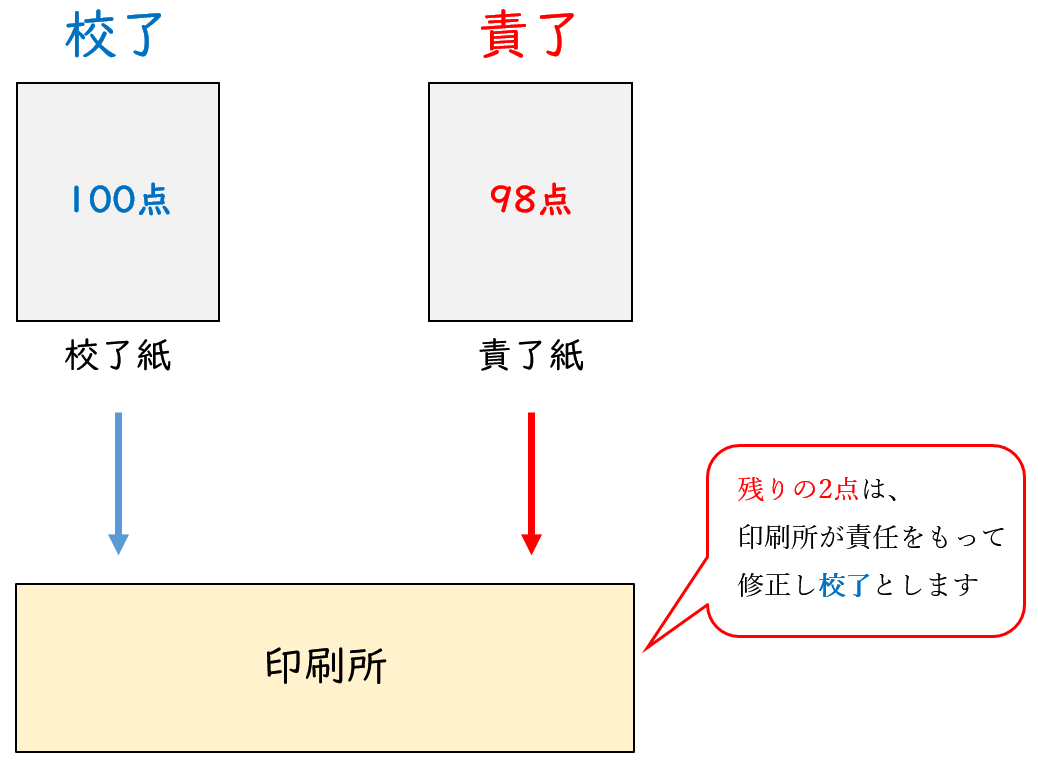

責了と校了の違い

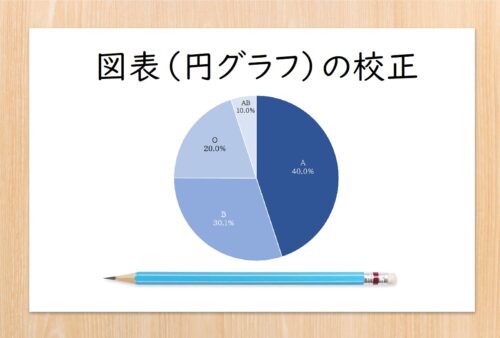

▼ 責了と校了の違い

校了は、修正箇所のない100点の状態で次工程へ進めるのに対し、

責了は、少し修正箇所がある98点の状態で次工程へ進めるといった違いにあります。

■ 次のようなイメージです。

どの程度の修正量を残して責任校了とするかに決まりはありませんが、当然少ないほうが望ましいです。

3. 入稿と出稿

入稿(にゅうこう)と出稿(しゅっこう)の違いは迷うところですが、基本は次のような意味になります。

「入稿」… 著者から出版社に原稿が渡されること、また出版社から印刷所に渡すこと

「出稿」… 原稿を印刷所に渡すこと

【出典:ダヴィッド社_編集校正小辞典】

出稿には他にも、新聞やテレビ、ウェブサイトなどに広告を出すという意味もあります。

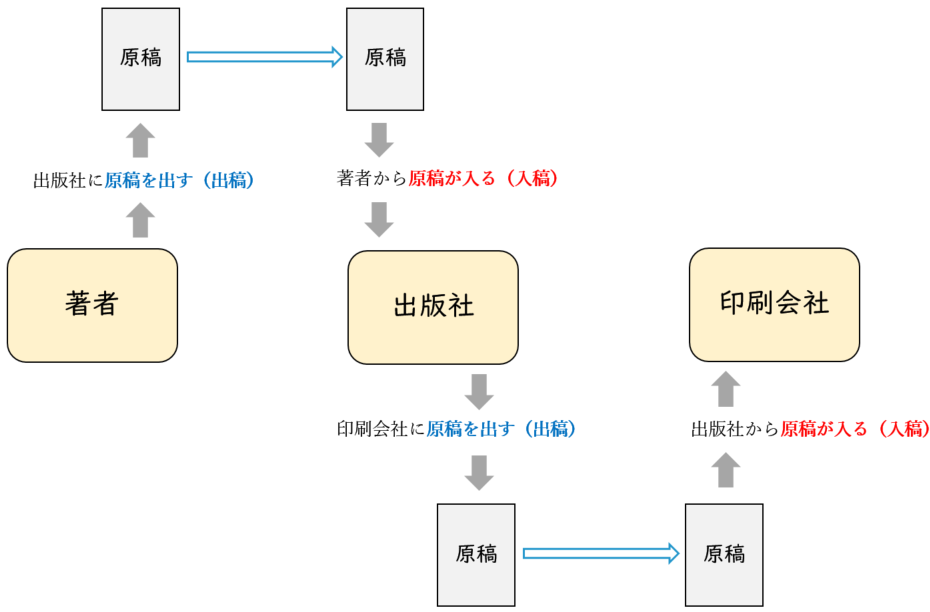

▼ 入稿と出稿の違い

次の図は「著者」「出版社」「印刷会社」の三者で、「入稿」と「出稿」の使い方を表したものです。

(※「入稿」と「出稿」は、それぞれの立場によって呼び方が異なることがあります。使い方はご自身の環境に合わせてください)

著者が出版社に原稿を送るとき、出版社に原稿を出すので「出稿」となります。

出版社の立場になった場合、著者から原稿が入ることになるので「入稿」となります。

また、出版社が印刷会社に原稿を出すときにも「出稿」が使用されます。

その場合、印刷会社は、出版社から原稿が入ることになるので「入稿」となります。

4. 色校正(色校)

文字通り、色の校正です。一般的な校正者は、まずすることがない作業です。クライアントや編集者、デザイナーなどが立ち会うことが多い作業です。

実際の印刷を行う前に、事前に印刷物の色の仕上がりを確認することで、色指定した部分が意図した通りに刷られているかを確認します。

通常の校正ゲラとは違い、実際に印刷された状態に近いものなので用紙の種類も違ってきます。

それを見て「ここの色はもっと明るく」とか「肌のくすみトル」などの赤字を入れます。その指示を書き込んだ原稿を色校正、色校正紙などともいいます。

これは、大量に印刷してから、思っていた色と違うという事態になるのを防ぐための工程です。

特に、食品系などのカタログでは、商品画像の色味がおいしそうに仕上がっていないと、売れ行きにも影響してきます。ファッション系の雑誌でもシビアです。洋服もそうですが、モデルの肌の色などにも細かく指示が入ります。

ちなみに通常の校正用のゲラでは、色の確認はできません。

「赤を青にスル」など極端な色の変更はわかりますが、「鮮やかに」「シャープに」「赤味おさえる」などの指示は、校正ゲラで修正されているように見えたとしても、プリンターやその他の環境の変化で何とでも変わってきます。

原稿に色に関する指示が入っていたら、担当者に「校正ゲラでは色の確認はできません」ということを伝えておきましょう。

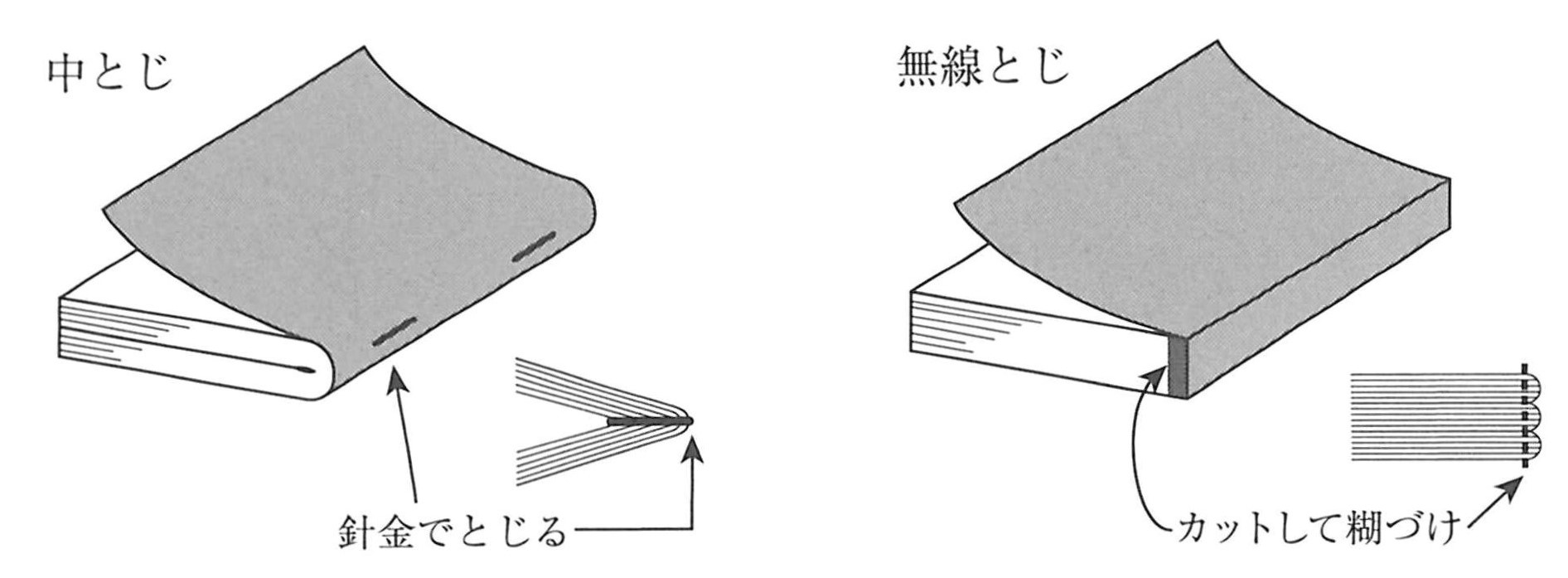

5. 中とじ・無線とじ

校正をしているときに、中とじ・無線とじかを意識している人は少ないと思いますが結構重要な知識です。

▼ 中とじと無線とじ

【出典:日本エディタースクール出版部_本の知識】

特に、見開き2ページでレイアウトされることが多いファッション誌などでは知っておかないといけません。編集者やデザイナーなら必ず知っている用語です。

中とじ、無線とじ以外にも綴じ方は他にもありますが、印刷物に携わる身なら、最低でもこの2つだけは知っておきたいレベルです。

中とじは、ページがノド部分までしっかり開くことができるので、見開き2ページを使ってのレイアウトができるというのが大きな特長です。

その反面、無線とじは、ノド部分が隠れて見えにくくなるデメリットがあります。無線とじの印刷物としては『少年ジャンプ』『少年マガジン』『りぼん』などを想像してもらえるとわかりやすいと思います。

※中とじ・無線とじに関しては、下記のサイトでわかりやすくイラストを用いてメリット・デメリットが解説されていますので参考にしてみてください。

> メリット・デメリットから見る中綴じと無線綴じの選び方

6. 下版

校了になったデータや製版フィルムを、印刷工程(製版)にまわすことです。印刷の実行段階に移すことです。

おわりに

印刷業界では、デジタル化により無くなった作業や使わなくなった用語などがあります。

「下版」もその言葉を探っていくと、その名残が窺えます。印刷会社に所属している校正者なら、その辺りの知識も豊富かと思います。

それ以外の方々は、いまいち想像できないかもしれません。ただ、関東圏なら、印刷現場の見学会を開催している会社もあります。興味がある方は一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

『印刷現場 見学』でネット検索するとたくさん出てきます。

> 見学できる印刷現場を探す ※Googleの検索結果に飛びます。

![ノド(のど)について校正作業で気をつけておきたいこと[本の基礎知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Meaning-of-pursuit-and-example-sentences-in-proofreading-02.jpg)

![校了と責了の違い(印刷用語)[イラストで簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/04/proofreading-and-OK-with-corrections.jpg)

![校正記号一覧[校正記号の使い方・赤字の書き方で迷ったときに]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Printing-proofreading-symbols-List.jpg)

![文字を大きく・文字を小さく/上付き・下付きのまとめ[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/letter-big-and-small-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)