![校正・校閲でよく使う校正記号15選[一問一答形式で基本からわかりやすく学ぶ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/08/Frequently-used-proofreading-symbols.jpg)

目 次

校正・校閲でよく使う校正記号15選[一問一答形式で基本からわかりやすく学ぶ]

校正記号を学ぶにあたって、まず初めに覚えておきたいものを紹介しています。

基本は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』に沿った校正記号の使用法を紹介していますが、形骸している校正記号や伝わりづらい校正記号は省いています。また、JISからは逸脱しないように、より実践的で伝わりやすい赤字の入れ方も紹介しています。

これまでの校正記号の解説している書籍は、校正記号を中心に校正記号の使い方を紹介するものが多かったですが、この記事では、一つの文からどのような間違いがあって、その間違いに対してどのような赤字を入れていけばいいかを考えていきます。

色々な例題から赤字の入れ方を学ぶよりも、きっと頭に定着しやすいと思います。

■ 使用する問題文は、2022年春公開のドラえもんの映画のタイトルです。短い文ですが、校正記号を学ぶのに最適な要素が詰まっています。

『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』

■ 記事の読み進め方

「● 正しい文」と「● 問題文」を見比べて、適切な赤字を考えてください。

赤字の入れ方がわからない方は、違う箇所を見つけるだけで大丈夫です。

校正では、たくさんの間違いに触れることで、間違いを見つける嗅覚みたいなものが養われてきます。校正記号は誰でもすぐに覚えられますが、間違いを見つける感覚は一朝一夕で培われるものではありません。

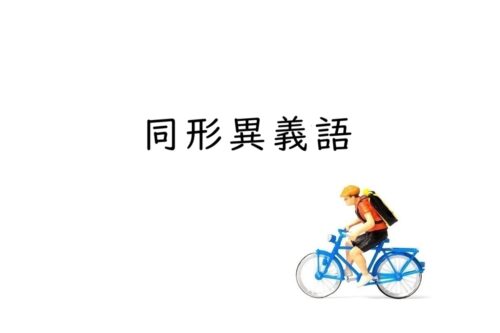

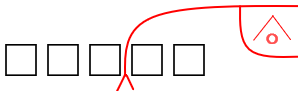

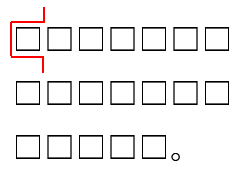

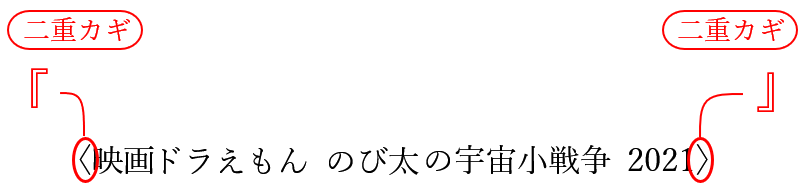

1. 文字を訂正する指示

● 正しい文

![]()

● 問題文

![]()

▼ 文字を訂正したいとき

誤字に対して赤字を入れるときに使用する指示です。

訂正したい文字に打ち消し線を引いたり、丸や四角で囲んだりして指示します。

打ち消し線を使用する場合は、訂正範囲が明確になるように両端に縦棒を入れます。訂正範囲が曖昧になると、修正する側が迷うため、きっちりと範囲を示す必要があります。

1. 赤字左側:「エモン」を「えもん」に訂正

2. 赤字右側:「大」を「小」に訂正

[POINT]

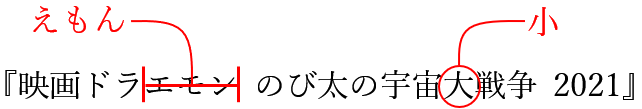

1の赤字の場合、次のような指示はしません。

校正が入れる赤字は、何に訂正するかを具体的に明確に書き入れる必要があるため、このような赤字は基本使用しません。

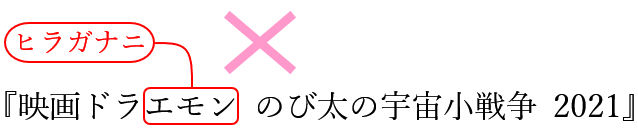

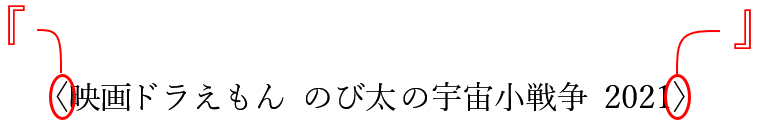

2. 文字を挿入(追加)する指示

● 正しい文

![]()

● 問題文

![]()

▼ 文字を挿入(追加)したいとき

文字の挿入で使用する引出し線は、訂正の引出し線と違ってきます。挿入したい文字を二股線で囲み、引出し線の先端には「∧」を入れて挿入箇所を明確にします。

・赤字:「太」の文字を挿入

挿入の赤字を書くときに、入れる位置を間違えることがあります。これは、入れる文字に気を取られてしまい挿入位置に対しての意識が疎かになるからです。そのため、自分が書いた赤字の見直しは必ずしましょう。

[POINT]

■ 句読点の挿入

1. 句読点の挿入は、引出し線を使用せず文に直接入れても大丈夫です。

![]()

![]()

2. 赤字を書くスペースがないときや、赤字がごちゃごちゃして見づらくなるようであれば、引出し線を使用したほうが指示がわかりやすくなります。

1と2のどちらの赤字の入れ方が適切かは、校正者の目線ではなく、赤字を見る側(オペレータ―やデザイナーなど)の立場になって、どちらが見やすいかで判断しましょう。

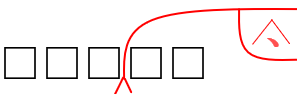

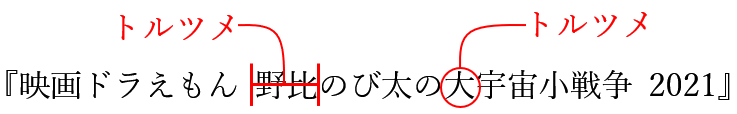

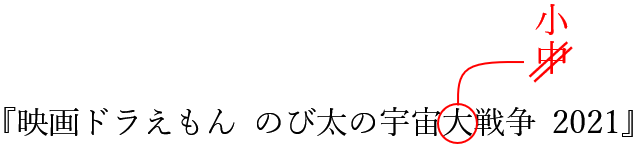

3. 文字を削除する指示

● 正しい文

![]()

● 問題文

![]()

▼ 文字を削除したいとき

赤字の入れ方は、文字の訂正指示と同じです。

訂正したい文字に打ち消し線を引いたり、丸や四角で囲んだりして指示します。

1. 赤字左側:「野比」を削除

2. 赤字右側:「大」を削除

[POINT1]

・上の赤字の場合、赤字を一つにまとめたほうがすっきりしてわかりやすくなります。

[POINT2]

■ トルツメは、文字を取ってその分のアキをツメる指示です。トルと同じです。

・トルツメ = トル

「□□■■□□」の「■■」をトルツメとした場合、

結果は次のようになります。

「□□□□」

■ トルアキは、文字を取ってその分のアキをツメずにそのままにしておく指示です。トルママと同じです。

・トルアキ = トルママ

「□□■■□□」の「■■」をトルアキとした場合、

結果は次のようになります。

「□□ □□」

「トル」や「トルママ」の赤字も頻繁に見られますが、校正記号の使用で特にルールがないのであれば、「トルツメ」と「トルアキ」が覚えやすいです。特に初心者の方は、「トルツメ」と「トルアキ」を覚えておけば大丈夫です。

同じ意味の校正記号はいくつかあります。

複数の校正者と一緒に作業する場合は、どの校正記号を使うかを共有しておくことも大切です。

4. 文字間を空ける指示

● 正しい文

![]()

● 問題文

![]()

▼ 文字間を空けたいとき

横組みでは、

文の上に書き込む場合は「∨」の記号を使います。![]()

文の下に書き込む場合は「∧」の記号を使います。![]()

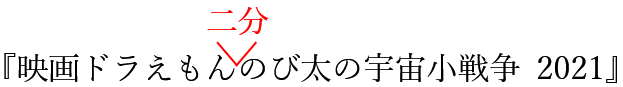

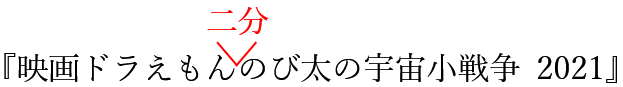

半角分のアキを入れたい場合は、次のように「二分」(読みは、にぶ or にぶん)と指示します。

※二分(半角スペース)は、全角の2分の1のため「二分」と呼ばれます。

「二分」でなくとも「半角」でも通じます。むしろ、「半角」としたほうが伝わりやすいので、特に「二分」にこだわる必要もありません。

全角アキを入れたいなら、「全角」や「□(四角の記号)」を使用します。

ただし、「□」の記号は、漢字の口(くち)やカタカナのロ(ろ)と混同される恐れがあるため「全角」の使用が無難です。

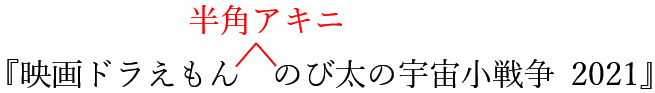

[POINT]

校正記号表では、アキを入れる指示とアキを調整する指示は区別されています。

アキを入れる指示は前述した通りですが、

現状のアキをどれぐらいのアキに調整するかの指示は次のようになります。

・全角アキのものを半角アキにする場合なら「半角アキニ」と指示します。

この辺りは、校正者同士でも赤字の入れ方がバラついていることが多いです。

ただ実際には、両者とも「半角アキニ」の指示で通じます。

■ アキを入れる指示の場合

・「二分」を「半角アキニ」に置き換えても意味は伝わります。

⇓

「自分の職場では、校正記号表通りに入れないとダメなんです!」という環境であれば使い分けが必要ですが、アキを入れる場合もアキを調整する場合も、「○○アキニ」で統一しておくほうが迷わなくて便利です。

両者を同じにしても、他の指示と混同されたり間違って解釈されたりということもありません。

赤字を見る側にとってもわかりやすいので一石二鳥です。

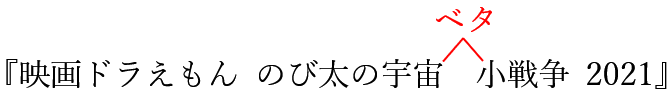

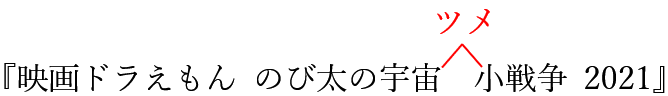

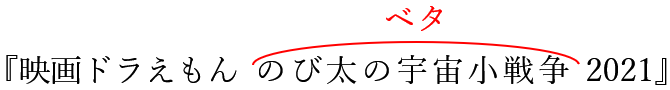

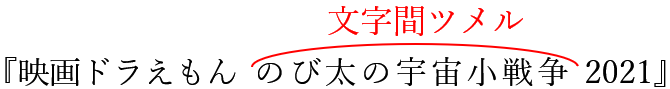

5. 文字間を詰める指示

● 正しい文

![]()

● 問題文

![]()

▼ 文字間を詰めたいとき

前述の文字間を空ける指示と逆です。

横組みでは、

文の上に書き込む場合は「∧」の記号を使います。![]()

文の下に書き込む場合は「∨」の記号を使います。![]()

アキのない状態したい場合は「ベタ」と指示します。

ベタは、文字間にアキのない状態のとこをいいます。ベタの文字は省略可能ですが、記号だけだと目立たないので文字も入れておくほうがよいです。

[POINT1]

ベタの意味を知らない方も多いので、指示が通じないこともあります。

その場合は、「ベタ」よりも「ツメ」のほうがわかりやすいので、「ツメ」に置き換えても大丈夫です。

[POINT2]

■ 複数のアキをツメル

アキの一つ一つに記号を入れるのは面倒なので、範囲を指定して「ベタ」と指示しても大丈夫です。

■「ベタ」でなくても「文字間ツメル」などの言葉に置き換えてもわかりやすいです。

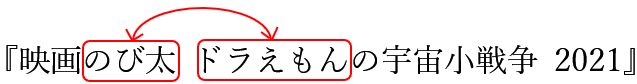

6. 文字を入れ替える指示

● 正しい文

![]()

● 問題文

![]()

▼ 文字を入れ替えたいとき

入れ替えたい文字を囲んで、両方向の矢印で指示します。

隣り合う文字なら、横向きのS字を使います。S字の向きは、逆Sでも大丈夫です。

![]()

記号が目立たないようであれば、「入レカエ」などの文字を補足すると親切です。

7. 文字を移動する指示

▼ 文字を移動させたいとき

移動する指示は、文字だけでなく画像やイラストなど様々なものに応用ができます。段落の頭を一字下げする場合にも使用されます。

・右へ移動(→)

・左へ移動(←)

・段落の頭の一字下げは、移動記号の前半のみで大丈夫です。

[POINT]

文字を移動させたい場合は、

・どれだけ移動させたいのか?

・どこまで移動するのか?

などの指示も付け加えると、よりわかりやすくなります。

例えば、

「一字下げ」「○mm右へ」「二文字分左ヘ」など。

8. 改行する・改行をトル(追い込む)

▼ 改行したい・改行を取りたいとき

・改行する指示

![]()

記号が目立たないようであれば、「改行」「改行スル」などの文字を補足すると親切です。

・改行を取る指示

改行を取ることを、「追い込む」などとも言います。

指示は、文と文を線でつなげるだけです。

記号が目立たないようであれば、「改行トル」「前の行へ送ル」「追い込む」など追記しておきます。

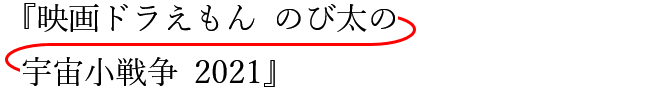

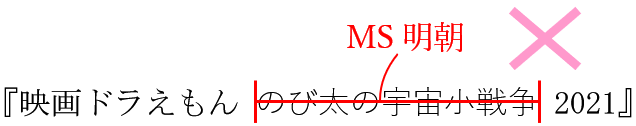

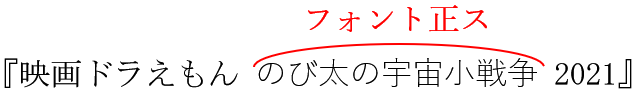

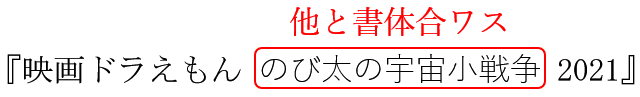

9. 書体の変更

● 正しい文

![]()

● 問題文

![]()

▼ 書体を変更したいとき

「書体」と「フォント」は違うものですが、校正で使用するだけなら特に同じとみなしておいて大丈夫です。

校正初心者の頃は、書体の違いがなんとなくしかわからなくても、目が慣れてくると違いもわかるようになってきます。

書体の指示としては、「ゴチ」や「明」などの指示が有名ですが、直接フォント名を指示しても大丈夫です。

・範囲を明確にして、フォントを指示します。

・範囲をより明確にするために、丸や四角で囲んでも大丈夫です。

・ただし、文字の訂正のような指示を入れると、「MS明朝」の文字に訂正される恐れがあるため使用は避けます。フォントや文字のサイズなど、文字の体裁を直す指示に打ち消し線は使いません。

[POINT]

■ 訂正したいフォントがわからない場合

一つの文に一つのフォントしか使用されていないなら、何のフォントに合わせるかは明確なので、フォントを指定しなくても大丈夫です。

・合わせるべき対象が明確な場合

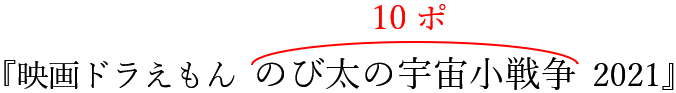

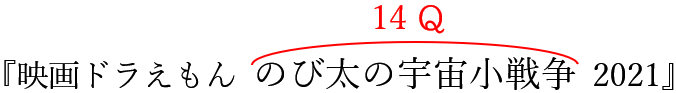

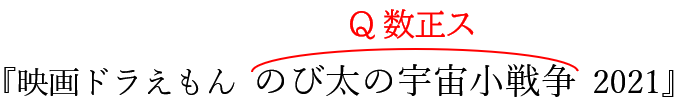

10. 文字サイズ(ポイント・級数)の変更

● 正しい文

![]()

● 問題文

![]()

▼ 文字サイズ(ポイント・級数)を変更したいとき

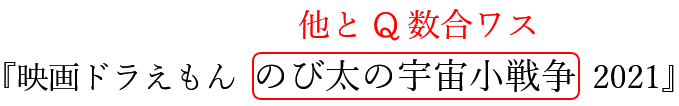

ポイントや級数(Q数)は文字の大きさを表す単位です。

・1ポイントは、DTPでは 0.3528 mm(JISでは 0.3514mm)

・1級は、0.25mm

例えば、14ポイントなら10級に相当します。

校正者は級数に慣れている方が多いですが、ポイント表記と級数表記のどちらの使用が適切かは、校正の現場によって違ってきます。

赤字の入れ方は、前述の書体の変更とほぼ同じです。

・ポイントの指示

・級数(Q数)の指示

[POINT]

■ 文字サイズがわからない場合

級数表で文字サイズを測ることもありますが、一つの文で文字の大きさが統一されているなら、合わすべきサイズが明確なので、数値で指定しなくても大丈夫です。

・合わせるべき対象が明確な場合

文字のサイズも書体と同様に、目が慣れてくると1級ぐらいの誤差でも見分けがつくようになってきます。ただ、太字や斜体の場合は、文字が大きく見えたり小さく見えたりすることもあるので注意が必要です。

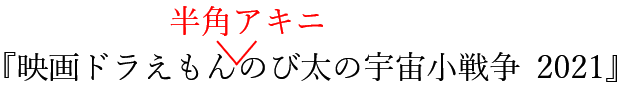

11. 全角や半角にする指示

● 正しい文

![]()

● 問題文

![]()

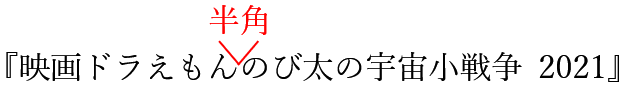

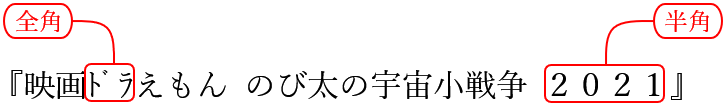

▼ 全角や半角にしたいとき

「全角」や「半角」のような文字の体裁に対しての指示は、訂正内容を丸で囲んで指示することが多いです。

この丸で囲む理由は、通常の文字訂正の指示と誤解されないためです。

・全角と半角の指示

・赤字左側:「半角カタカナ」を「全角カタカナ」に訂正

・赤字右側:「全角数字」を「半角数字」に訂正

12. 字形の似た文字の指示

● 正しい文

![]()

● 問題文

![]()

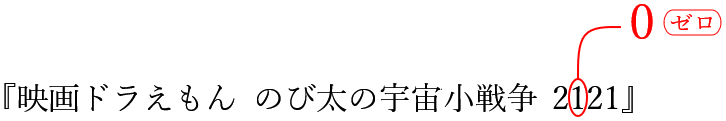

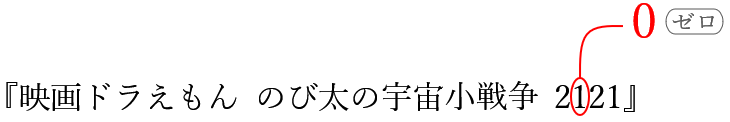

▼ 字形の似た文字の指示の入れ方

字形の似た文字としては次のようなものが有名です。

・1(いち)とl(エル)

・0(ゼロ)と O(オー)

・音引きやダーシなどの横線類

他にも、似た文字は校正記号表に載っていますが、手書き文字が乱雑であったりクセがあったりすると他の文字に似てしまうことがあります。

例えば、

「2とZ」や「0と6」は、書き方によっては判別できないこともあります。

・他の文字と混同される恐れのある赤字は、文字の名称を補足します。

・赤字:「1(いち)」→「0(ゼロ)」に訂正

0(ゼロ)は、O(オー)と見間違えやすいので補足が必要です。

縦書きで使用される漢数字の〇(ゼロ)は、○(丸記号)とほぼ同じなので注意しましょう。

[注意点]

問題文を読めば、修正すべきものは「ゼロ」しかないので、「オー」と間違えることはないと思う方もいるかもしれません。

ですが、修正する側(オペレーターやデザイナーなど)は、赤字の修正作業の際、前後の文を読まず赤字だけを見て修正することも多いです。そのため、校正者は、赤字一つ見ただけで何に修正すべきかが相手に伝わるように指示しないといけません。

[POINT]

・補足の指示は鉛筆書きでも大丈夫です。

赤字が多いときは、鉛筆書きのほうが赤字が目立つので最適です。

[関連記事]> 字形の似た見間違えやすい文字の勉強方法

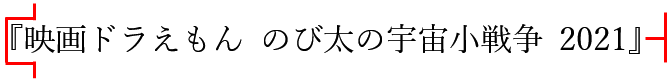

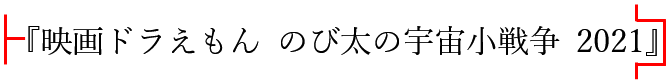

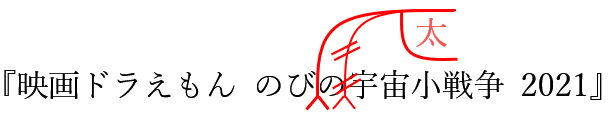

13. 記号・符号への指示

● 正しい文

![]()

● 問題文

![]()

▼ 記号・符号への指示

記号・符号類は、句読点などのくぎり記号、パーレンやカギ括弧などのかっこ類など、一つ一つあげていけば切りがないくらい非常に多くあります。

ですが、赤字の入れ方は難しくありません。字形の似た文字の赤字の入れ方と同様です。

・赤字を入れる場合は、記号を意識的に大きめに書き、文字の名称を補足します。

・赤字:「山括弧」→「二重カギ括弧」に訂正

ちなみに、山括弧は半角が正です。不等号(<>)とよく混同されるので注意しましょう。

・校正記号表では、次のように補足の名称は特に必要とされていません。

ただ、この赤字では、一重のカギ括弧と見間違えられる恐れもあります。そのため、補足の文字を入れておくほうが賢明です。

[関連記事]> 校正・校閲で使う記号・符号[基本的な約物の意味と使い方]

14. 赤字を取り消す

▼ 赤字を取り消したいとき

赤字を取り消したい場合は、「イキ」を使います。他にも、「ママ」「モトイキ」「ママイキ」「イキママ」などの指示がみられますが、すべて同じ意味です。

1. 書き入れた赤字に対し、目立つように消し線を入れます。

2. 生かしたい元の文字の「えもん」の傍に「イキ」と書き入れます。

※「イキ」を書く場所は、生かしたい文字の傍です。自分が書いた赤字の傍ではないので注意しましょう。

[関連記事]> 校正記号:イキ(=ママ)の意味と正しい使い方(≒モトイキ・ママイキ)

15. 赤字の書き間違い

▼ 赤字の書き間違い

部分的な赤字の書き間違えには、「イキ」を使用せず消し線で対処します。

・文字を書き間違えた場合

・挿入位置を間違えた場合

[関連記事]> 校正記号:赤字の取り消し・書き間違いの訂正

おわりに

校正記号は、たくさんあるように思えますがパターンがあります。

基本的な校正記号さえ覚えておけば、あとはその応用です。

実務では「どの校正記号を使ったらいいんだろう……?」と迷う場面もたくさん出てきます。

ですが、起こった間違いのすべてを校正記号に置き換えることはできません。

臨機応変に対応していくしかありません。

そのときには、次の視点を持って赤字を入れるようにしましょう。

- この赤字で訂正内容が伝わるか?

- 誤解されないか?

- 相手にとって見やすい赤字か?

校正の仕事では、文章の間違いを見つけるときには校正者の目線が必要になりますが、赤字を入れるときには第三者の目線が必要になってきます。

![同音異義語の間違いと対策[文章校正問題]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Homonym-errors-in-proofreading-500x338.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)