![校正記号:入れ替え(入れ替える)[文章・行・文字・上下左右・前後・順序など]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/replace-in-proofreading-mark.jpg)

目 次

入れ替え(逆にするとき)の校正記号の使い方

この記事では、入れ替えの校正記号の使い方や入れ替えの指示から起こる具体的な間違い例を紹介しています。

校正指示で使用される入れ替えは、文字を入れ替えるとき、行を入れ替えるときなど、いろいろな場面で使用されます。記号自体もシンプルですぐに覚えられます。

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

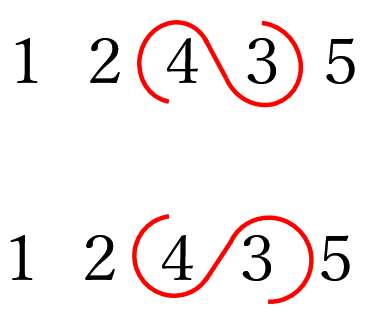

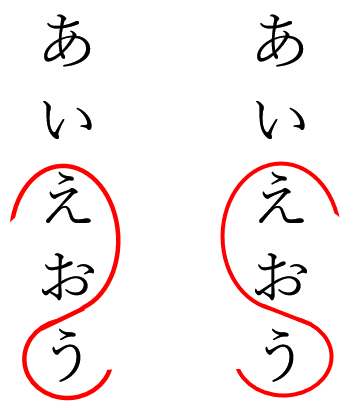

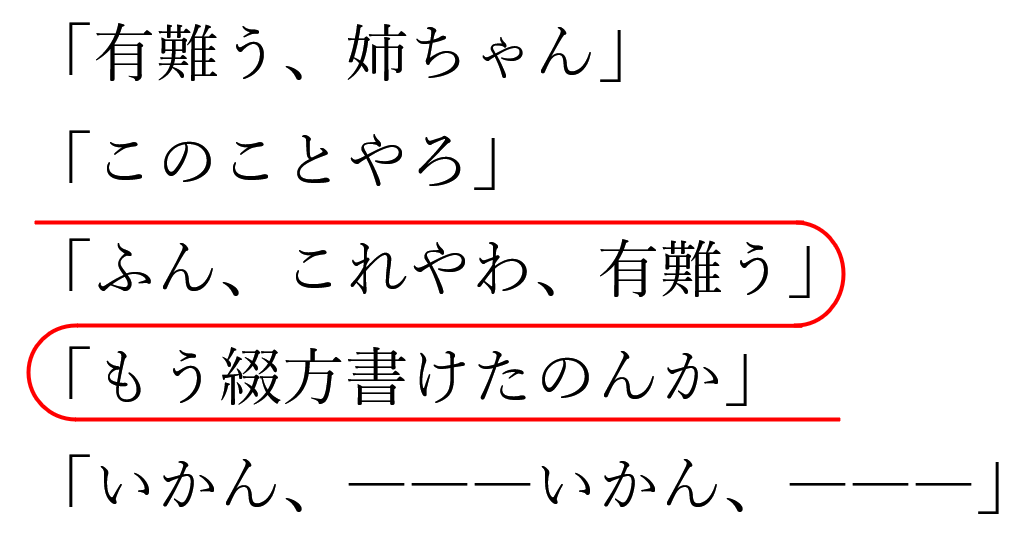

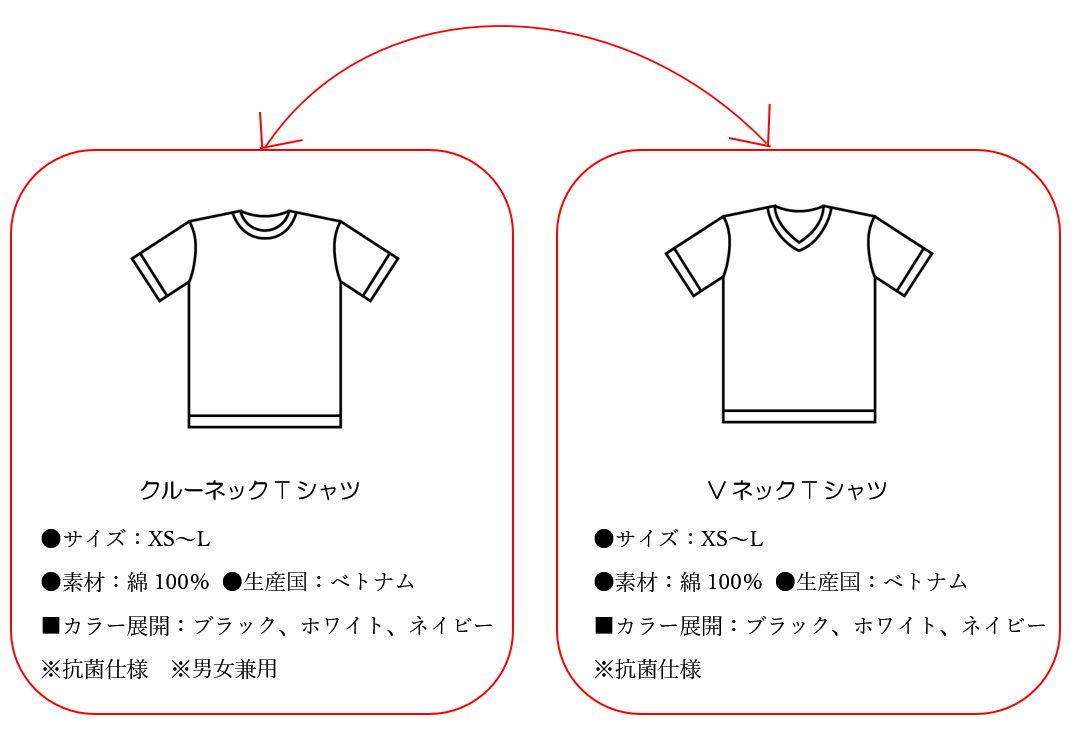

1. 文字の入れ替え【隣り合う文字】横書き/縦書き

▼ 文字の入れ替え(隣り合う文字)

■ 横書き

※入れ替えの校正記号の向きは、S字でも逆S字でもどちらでも大丈夫です。

・複数文字の入れ替え例

■ 縦書き

・複数文字の入れ替え例

■ S字の記号は曲線でなく、直線で書いても大丈夫です。

文字の級数が小さいときは、この直線のほうが入れ替え範囲がわかりやすいです。

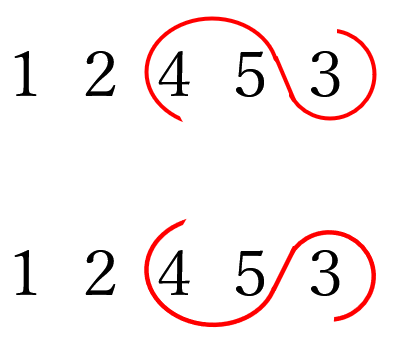

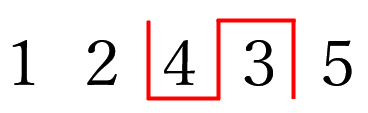

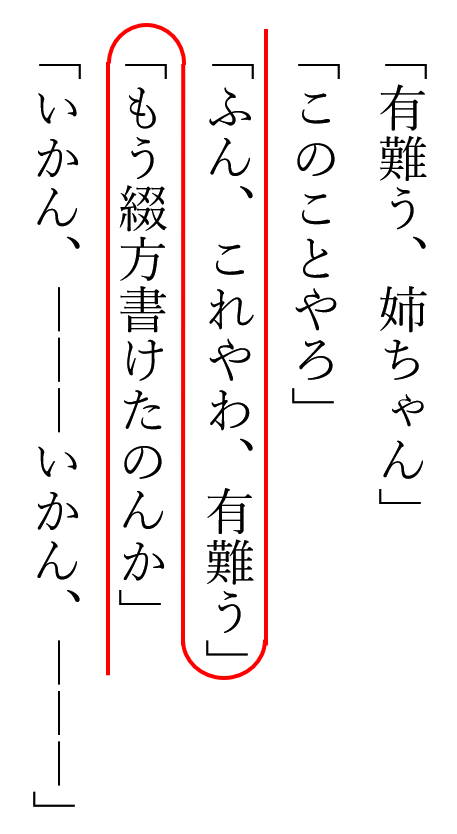

2. 文字の入れ替え【離れた文字】横書き/縦書き

▼ 文字の入れ替え(離れた文字)

■ 横書き

※一本線の矢印のほうが、シンプルでわかりやすいです。

■ 縦書き

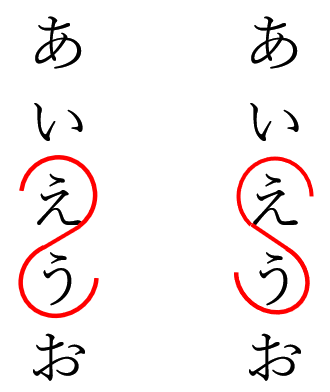

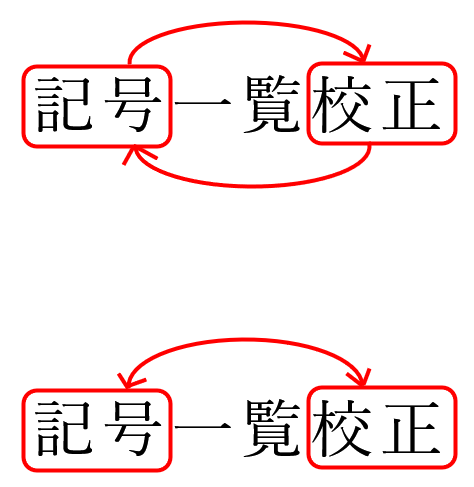

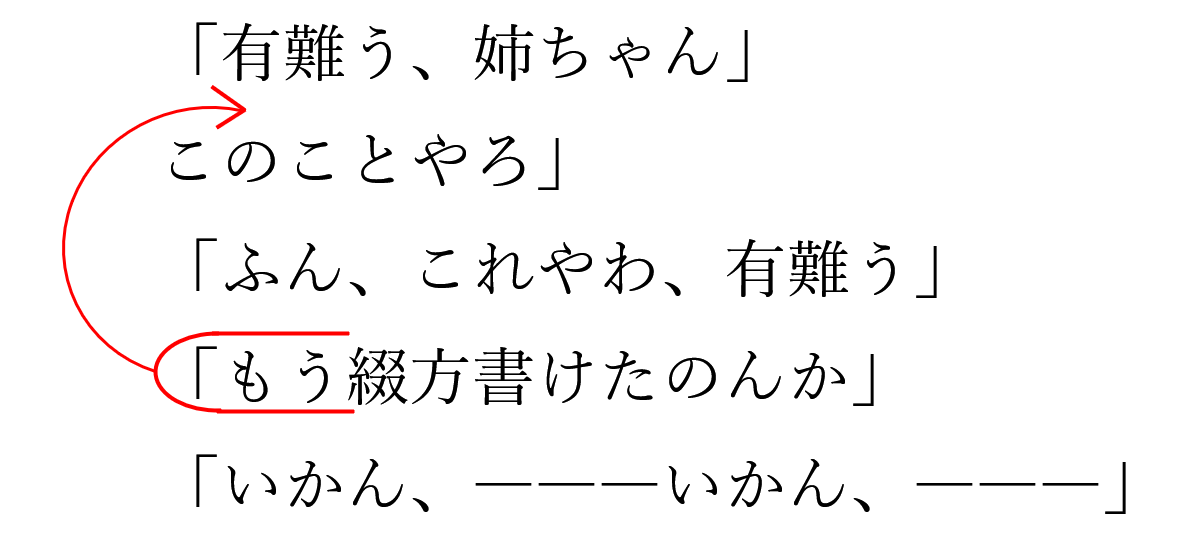

3. 行・文章の入れ替え【隣り合う行・文章】横書き/縦書き

▼ 行・文章の入れ替え(隣り合う行・文)

■ 横書き

■ 縦書き

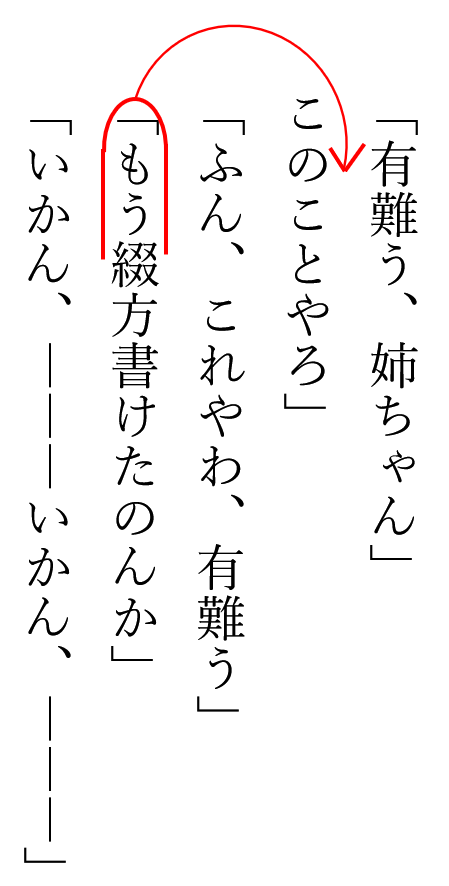

4. 行・文章の入れ替え【離れた行・文章】横書き/縦書き

▼ 行・文章の入れ替え(離れた行・文)

■ 横書き

■ 縦書き

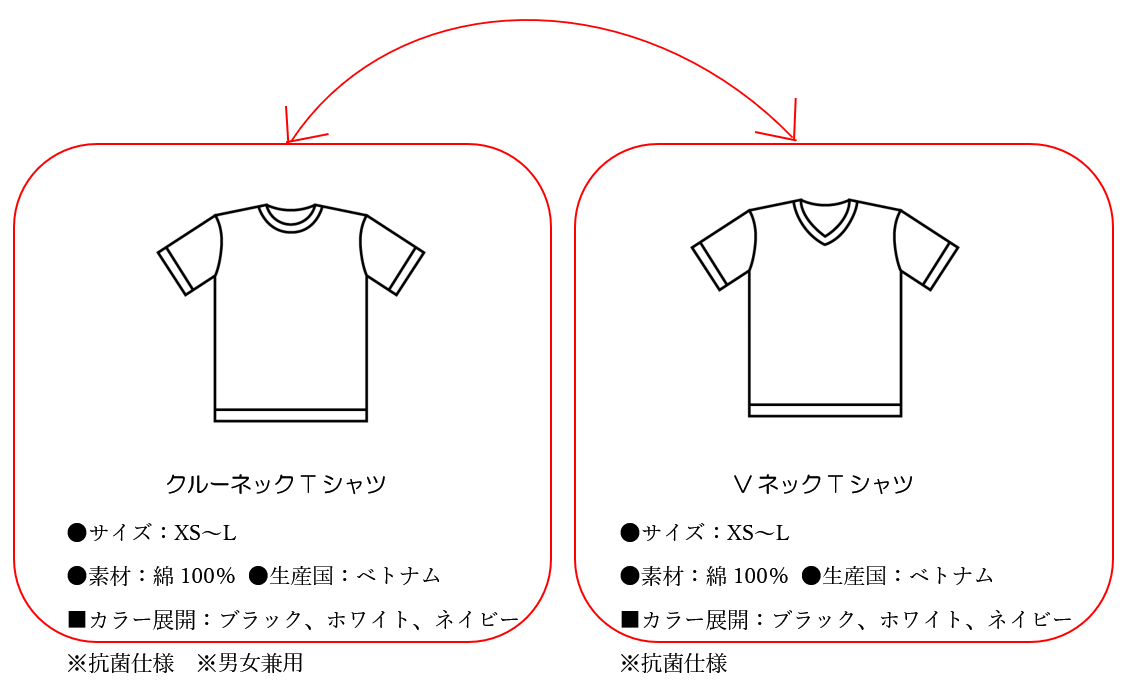

5. 上下左右の入れ替えと注意点

▼ 部分的な入れ替え(左右)

入れ替えたい範囲を囲むことで、入れ替え部分が明確になりわかりやすくなります。

▼ 入れ替え範囲を見間違えないようにする

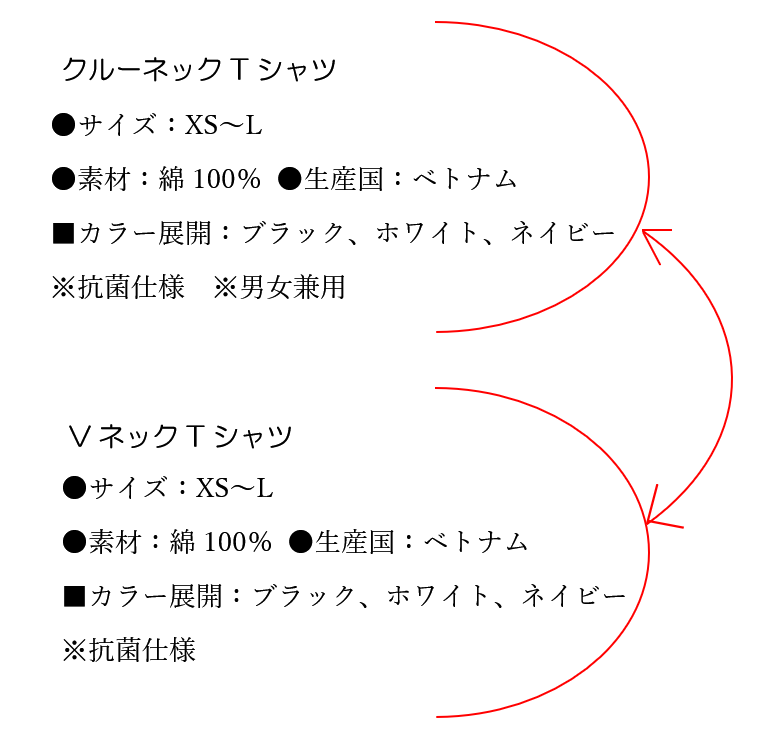

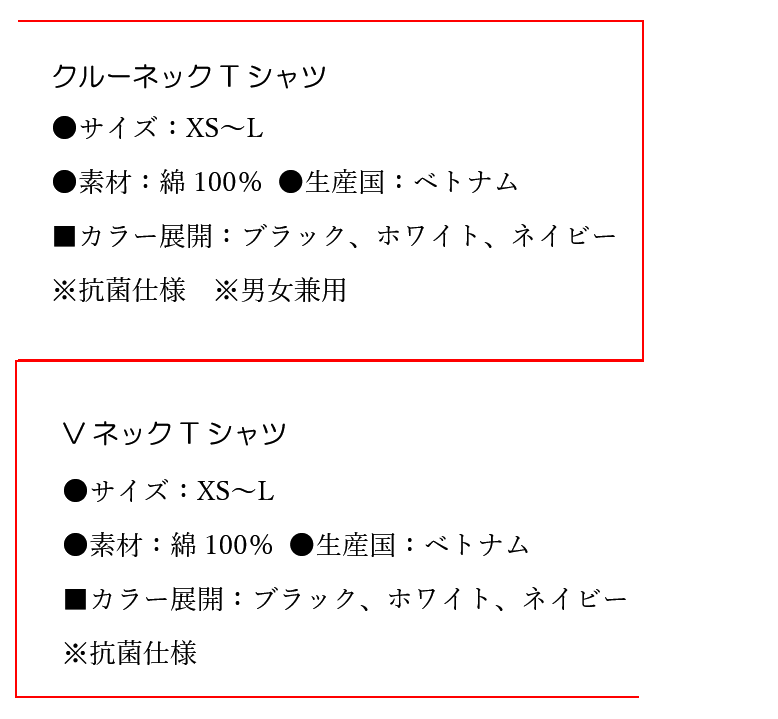

例えば、商品情報の一部を入れ替えたくない場合。

囲む指示だけだと修正する側が見誤って、下にある※の注記も入れ替えてしまう場合があります。

このような場合は、次のように入れ替えしない場所を鉛筆で記入しておくことで、修正の間違いも少なくなります。

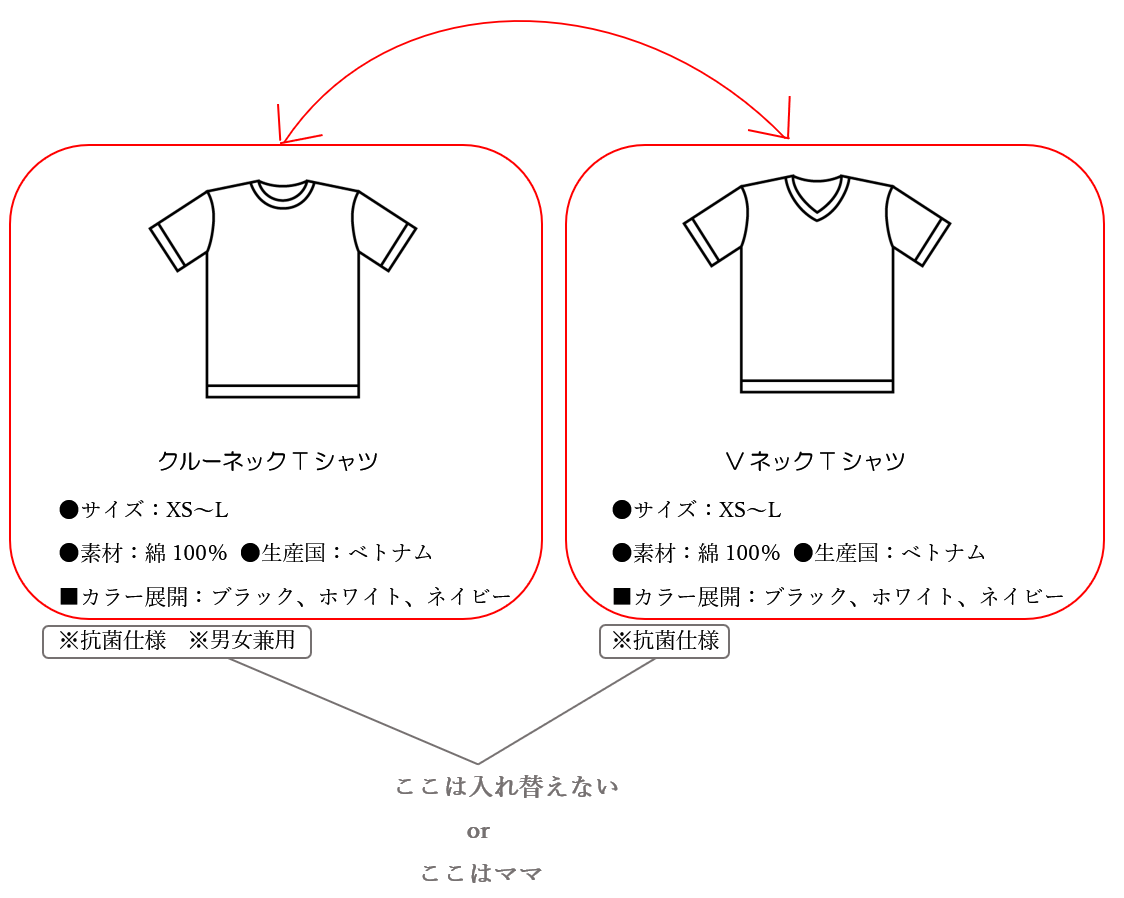

▼ 他の入れ替え指示(上下)

【例1】

【例2】

【例3】

入れ替え指示のパターンは複数ありますが、【例1】の指示が一番入れ替え範囲がわかりやすいです。

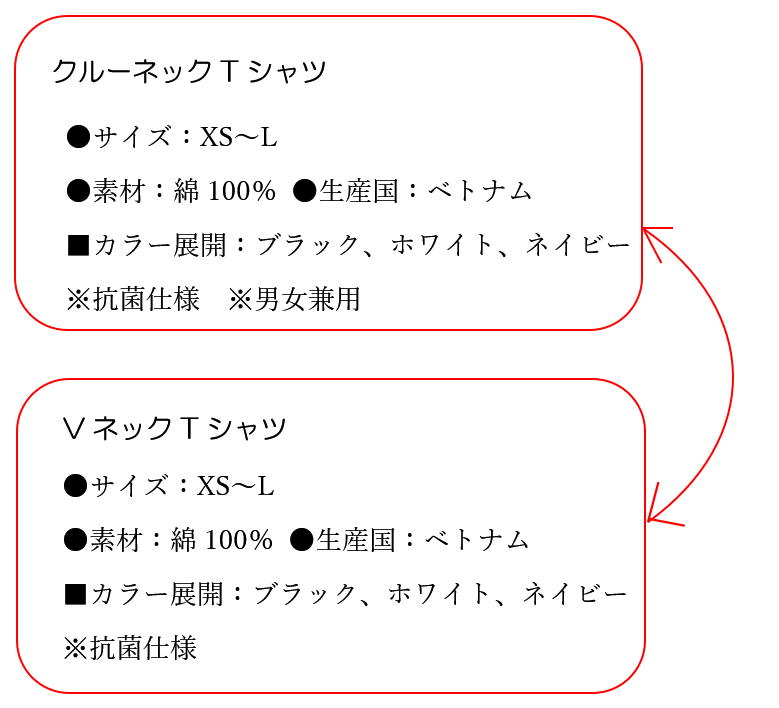

6. 前後・順序の入れ替えでの注意点

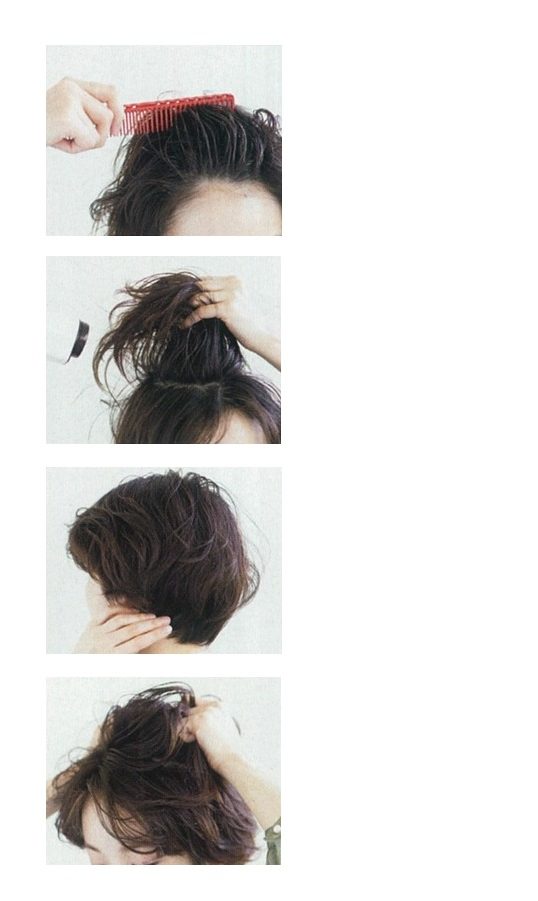

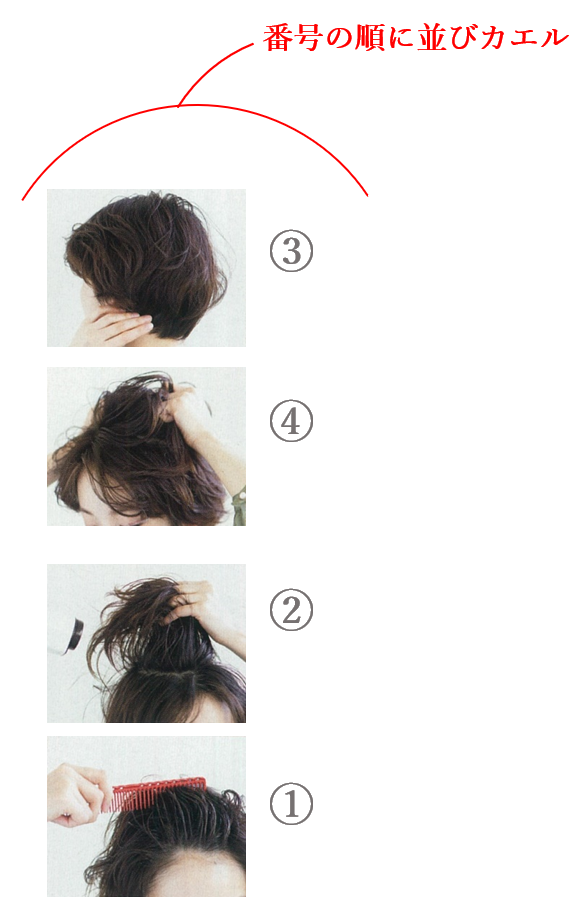

※画像は、宝島社 InRed(インレッド)3月号_P.31の一部を引用

▼ 作業手順を説明するための画像

この画像は、スタイリングの手順を説明したものです。

1. 水スプレーをしてブラシでとかす。

2. ドライの仕方。

3. ワックスの付け方。

4. 全体的にワックスをもみ込む。

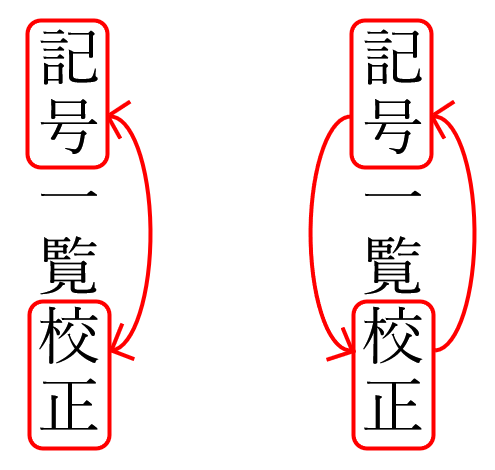

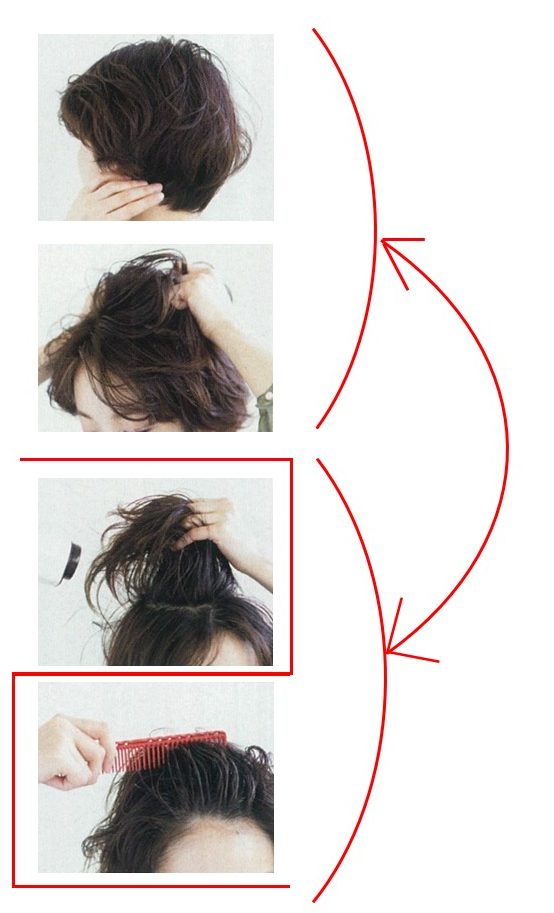

▼ 画像の順序が間違っている場合

1つの赤字だけですむなら何も問題ありません。

▼ 複数の画像の順序が間違っている場合

次のように、入れ替えの指示を入れて、さらに入れ替えの指示を入れるというやり方も考えられます。

ここでは、4つの画像の順序だけなので複雑ではありませんが、それ以上になってくると赤字を入れる側も、赤字を見る側も大変になってきます。

▼ 順序を入れ替える別の指示

※番号は補足的な指示なので、鉛筆で書くことが望ましいです。

この他にも、入れ替え指示は他の指示で代用できることが多いです。入れ替え指示を多用するよりも、少ない赤字ですむように工夫したほうが、修正する側に伝わりやすくなることも多いです。

※校正記号の例文は、青空文庫:谷崎潤一郎の『細雪』より使用いたしました。

![挿入の使い方(文字を入れる・文字を追加する指示)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/how-to-use-insert-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![うさまると一緒に学ぶ![校正・校閲の練習問題]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/06/Exposure-to-many-mistakes-500x338.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)