![正体と並字(ナミジ)・ 長体と平体[校正記号も解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Body_long-body_flat-body-in-proofreading.jpg)

目 次

正体と並字(ナミジ)について

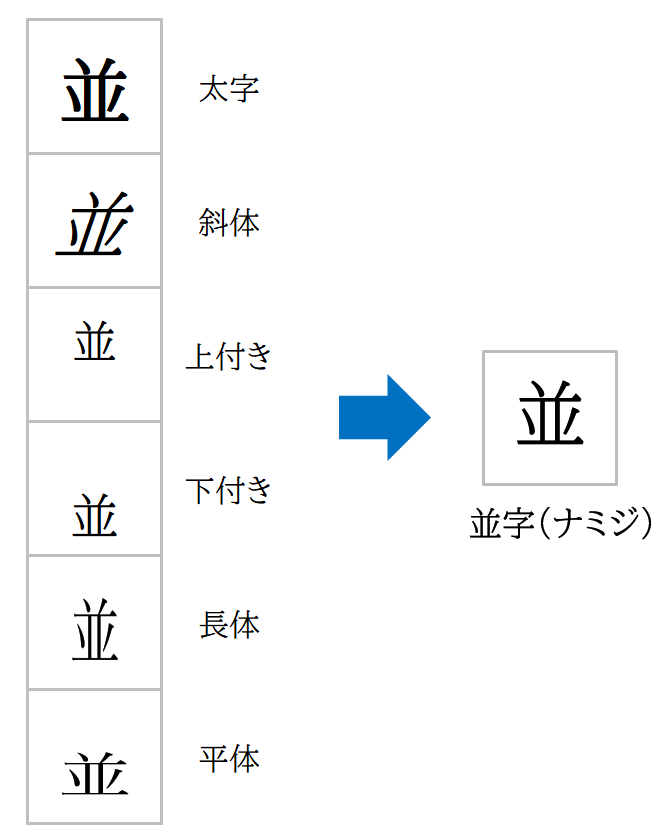

1. 正体とは

正体とは、活字などの書体で、正方形の中におさまるように設計された文字のことをいいます。

【例】

この正体を基準に、長体と平体は成り立っています。

【大辞林 第三版より一部引用】

2. 並字(ナミジ)とは

並字とは、印刷で特殊でない書体や大きさの活字。一般に明朝体の全角のものをいいます。

校正では、正体と同じような意味で使われます。校正で赤字を入れるときは「ナミ」と書きます。

【日本国語大辞典より一部引用】

並字についてより詳しく

校正で並字が使用されるときは、辞書の定義と少し違い「何も書式設定されていない文字」の意味として使われることが多いです。

■ 何も書式設定がされていないとは?

太字・斜体・上付き文字・下付き文字・長体・平体などの設定が取れている状態のことです。校正で使用する並字には、辞書にある「明朝体の全角にする」という意味合いは薄くなります。

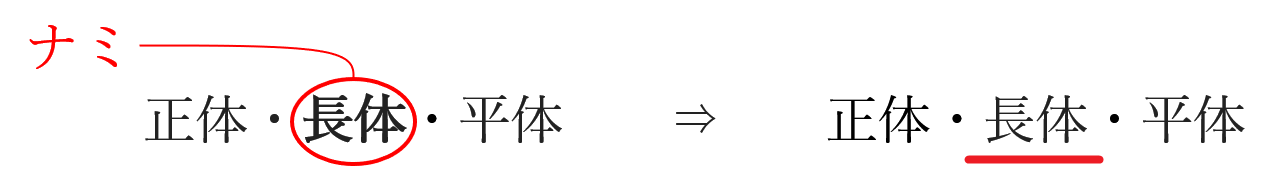

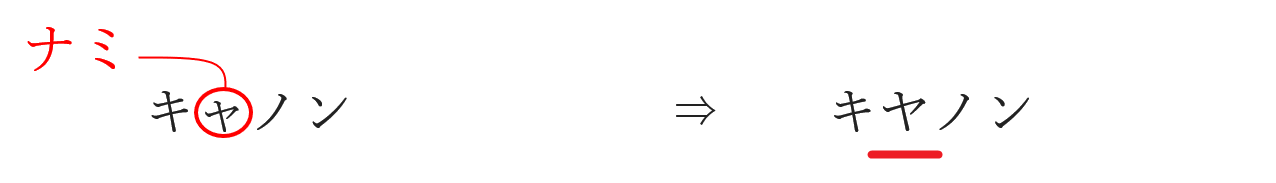

■ 並字の赤字の入れ方

並字にしたい文字に対して「ナミ」や「ナミ字」と赤字を入れます。

【使用例】

・太字の設定をトルとき

・下付き文字の設定をトルとき

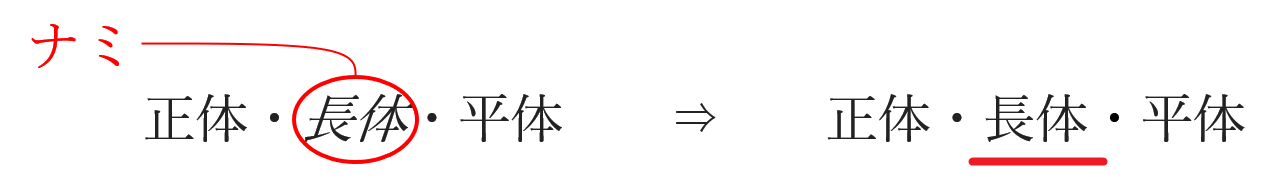

・長体の設定をトルとき

このように「ナミ」は、正体にする意味として使用されることが多く便利なように思えます。

ですが、長体や平体に対して「ナミ」を使うのは違和感があります。長体や平体に対しては「正体」を用いるのが相応しいです。また、上付き・下付きに対しても、正体に戻す校正記号がちゃんとあるので、それを用いたほうが適切です。

※校正記号表では、太字の設定をトルときに「ナミ」を使用します。

■ 並字についてまとめると

「ナミ」の赤字は、使い勝手が良く非常に便利なように思えますが、

- 意味を知らない人が多い

- 人によって使い方の範囲が曖昧

この2つの理由により、校正で使用する場合は少し考えたほうがいいでしょう。

長体と平体について

1. 長体とは

長体とは、正体に対し横幅を縮めた文字のことをいいます。主に横組みで使用されます。

【大辞林 第三版より、一部引用】

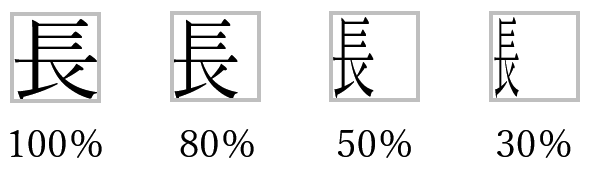

100%が「正体」になります。正体の文字を、長細くしたものが長体の文字です。ここでは、80%・50%・30%が長体の文字にあたります。

言い方としては「長体(率)50%」などといいます。長体30%のように、極端に長体をかけすぎると文字が細くなりすぎ、可読性が損なわれるので長体のかけすぎはよくありません。

2. 平体とは

平体とは、正体に対し縦幅を縮めた文字のことをいいます。主に縦組みで使用されます。

【大辞林 第三版より一部引用】

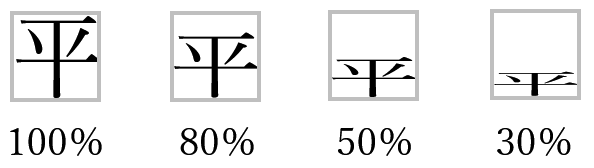

基本的に長体と同じ考え方です。正体の文字を、平(たいら)にしたものが平体の文字です。

言い方としては「平体(率)50%」などといいます。これも、長体同様、文字が平たくなりすぎると可読性が損なわれるので限度があります。

長体と平体はどんな時に使う?

この「長体」と「平体」は、一般的に文字が指定された範囲に収まらないときに使用します。デザインとして、意図的に長体や平体をかける場合もあります。

1. 長体と平体 <使用例>

ここでは、長体をかけるときの例ですが、平体も考え方は同じです。

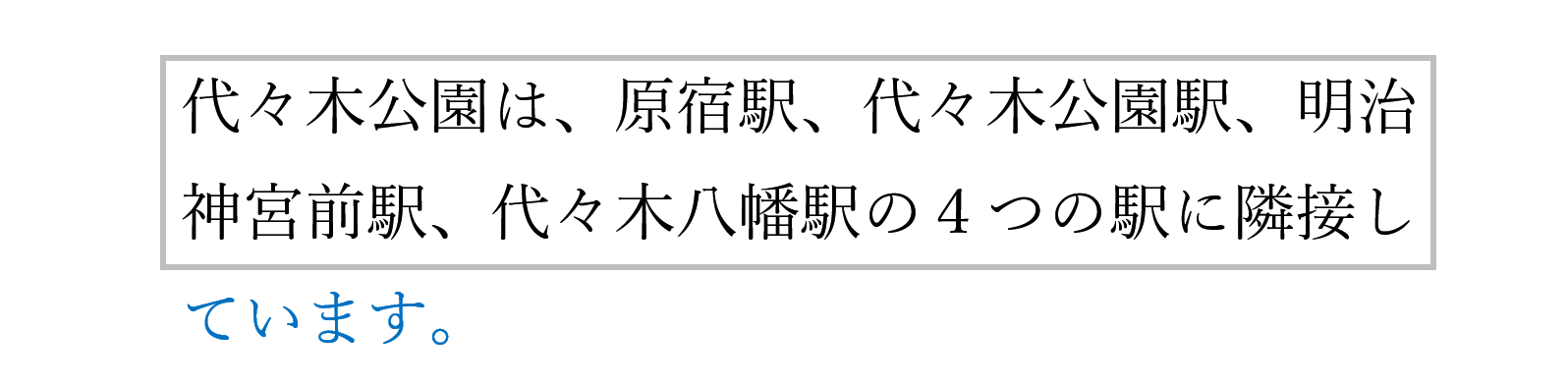

▼ グレーのテキストボックス内に文字を収めたい場合

1. 正体だと、3行目の「ています。」がはみ出してしまいます。

こういうときに長体をかけます。

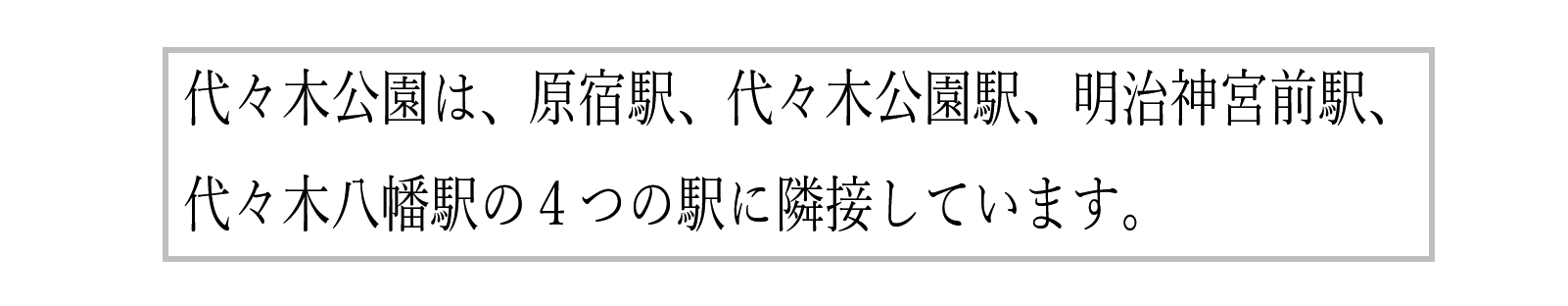

2. 長体をかけたもの。

長体をかけることにより、文字の横幅が狭くなり、グレーの枠内に収めることができます。「1」に比べて文字が細長くなっていることがわかります。※これで長体80%です。

2. 長体と平体 <応用編>

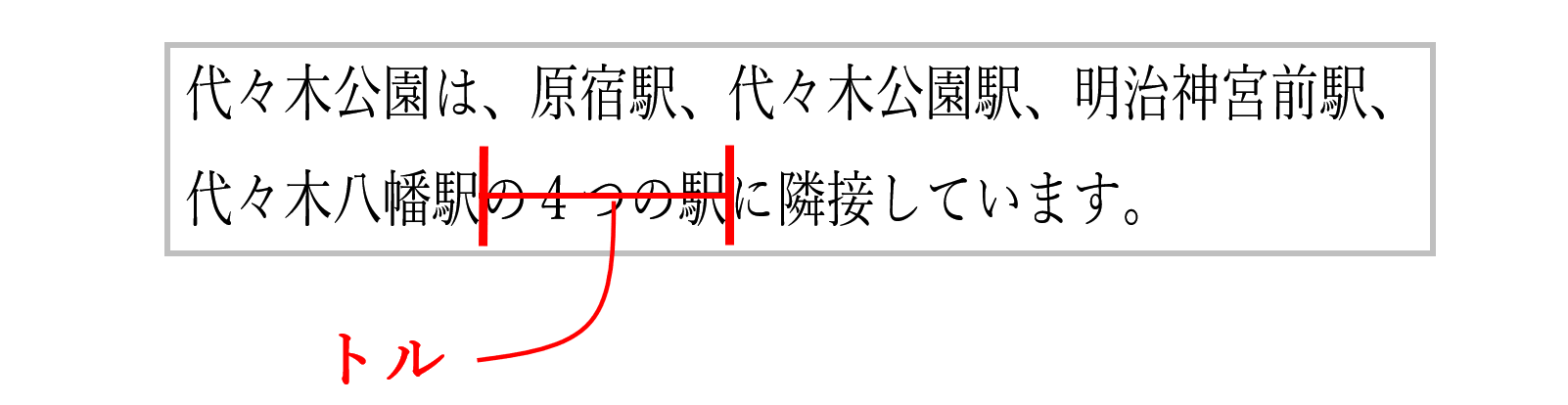

1. 前述の長体80%の文章に、次のような赤字が入った場合。

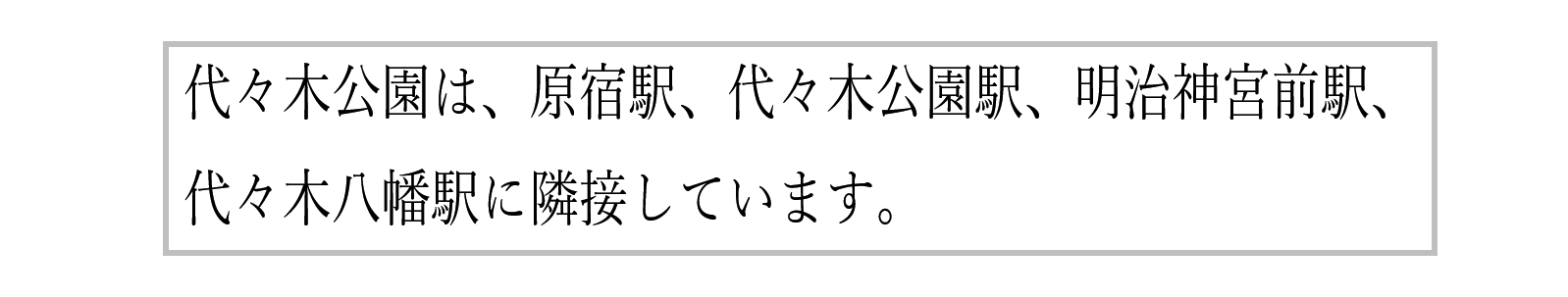

2. 修正結果は次のようになります。

ちゃんと修正が反映されていて何もおかしくないように思えます。

ですが、長体の設定が残ったままになっています。

この状態が間違いとはいえませんが、そもそも長体は、文字が指定の範囲内に正体で収まらないために、長体をかけて収めているわけです。

そのため、文章量が減って正体で収まるようであれば、正体に戻すのが望ましいです。

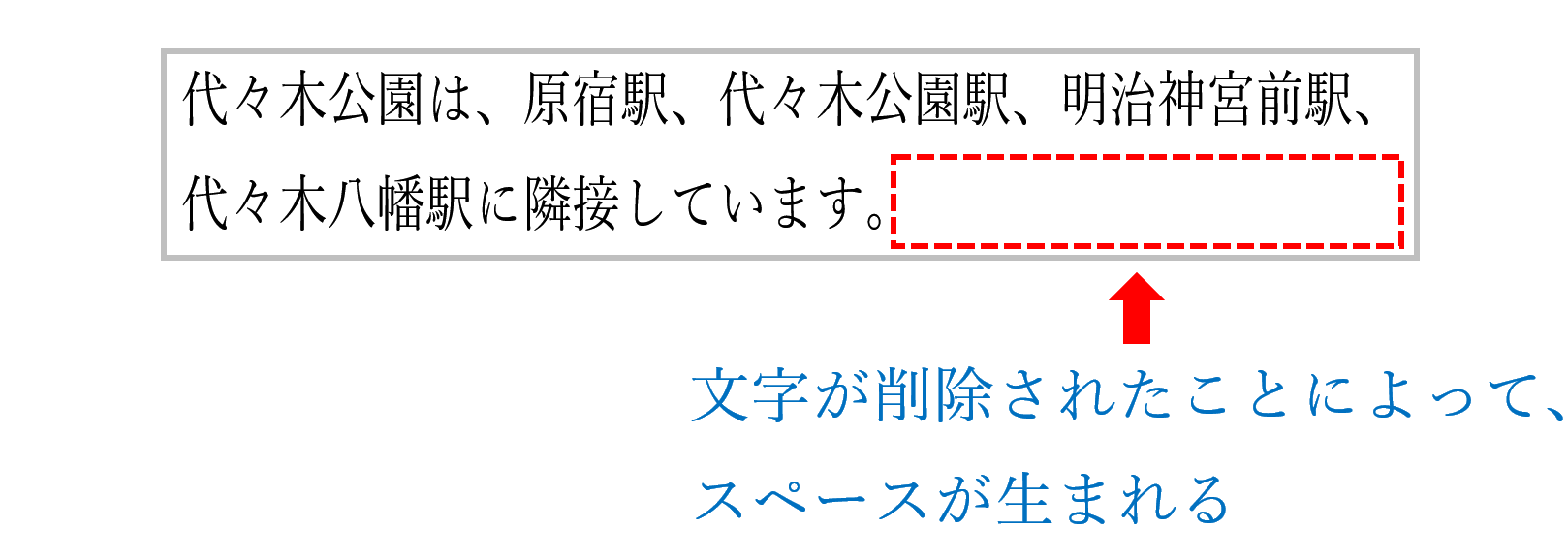

3. 文章量が減って、スペースが生まれた場合。

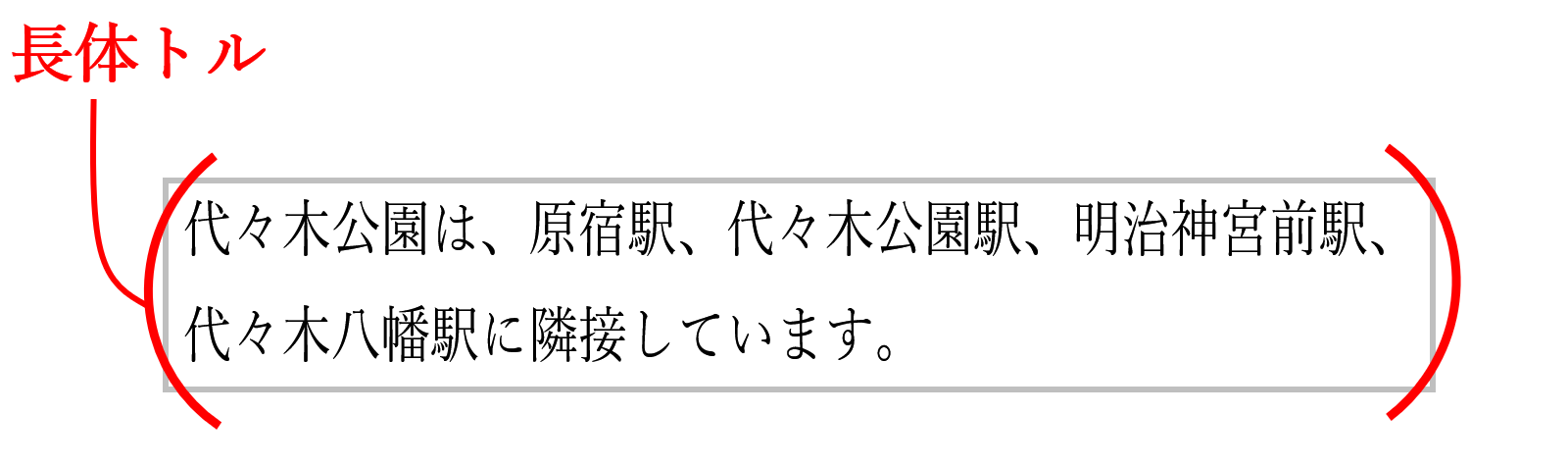

4. 長体トルの指示を入れて、正体に戻してあげます。

5. 長体が取られ、正体でキレイに収まりました。

まとめ

1. ナミ(並字)の校正指示は、次の理由のため使用するのは避けたほうがよい。

- 意味を知らない人が多い

- 人によって使い方の範囲が曖昧

2. 長体・平体は、基本文字が範囲内に収まらないから使用する。収まるようであれば設定をトル。

長体を正体に戻すほどのスペースがなくても、長体を緩める(ゆるめる)ことで少しでも可読性を上げることがあります。

たとえば「長体率60%」のものを「長体率80%」にして見やすくします。これを、長体緩めるといいます。

![誤字の訂正(修正/変更)・削除の使い方[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/correction-and-deletion-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)