![挿入の使い方(文字を入れる・文字を追加する指示)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/how-to-use-insert-in-proofreading-mark.jpg)

挿入の使い方[文字を入れる・文字を追加する指示]

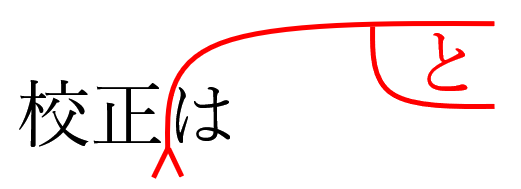

挿入の指示は、文字を入れる(文字を追加する)ときに使います。文字の訂正の指示と似ていますが、引出し線の形状が違います。

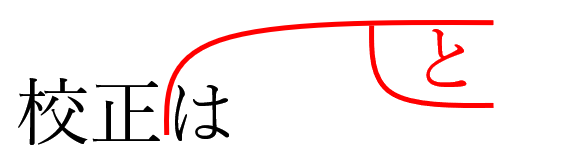

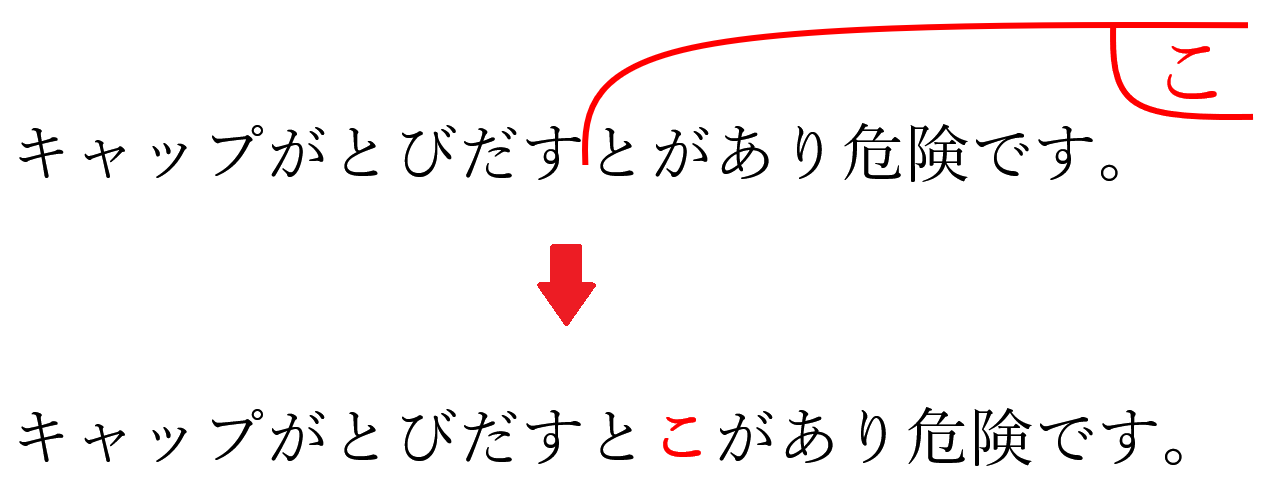

▼ 文字を挿入する引出し線は次のようになります。

【例1】

▼ 文字を訂正するときはこうです。

【例2】

▼ 入れ方は似ていますが、挿入は引出し線が二股にわかれます。

その二股線で挿入する文字を挟むのが特徴です。

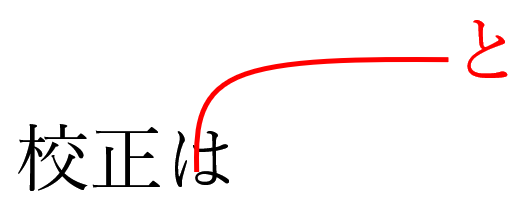

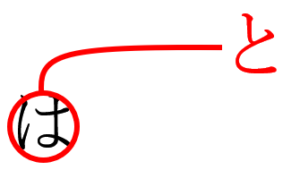

▼ 挿入指示には、もう一つの入れ方があります。

引き出し線の先端に青丸部分の「∧」を付け、挿入箇所を明確にするパターンです。

先端に「∧」を付けたほうが、挿入箇所が目立ってわかりやすくなります。

校正記号表では、この「∧」付きが本則になります。

【例1】は許容です(※JIS Z 8208:2007より)。

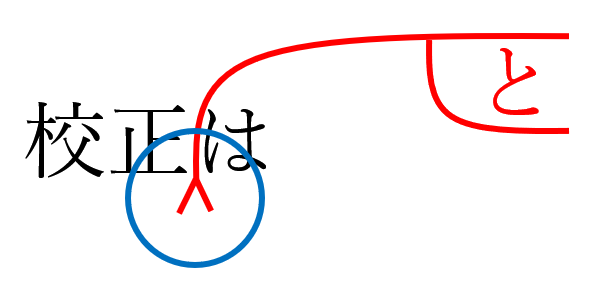

■ 挿入指示で起こるよくある間違い

・挿入指示でよく起こる間違いは、挿入箇所の入れ間違いです。

そのため、引き出し線の先端には「∧」を入れて、どことどこの間に文字を挿入するかを明確にします。

もし挿入と訂正の指示を、前述の【例1】と【例2】で使い分けて入れている校正の現場があるなら、挿入と訂正の見間違いによるオペレーターの修正ミスは高いはずです。

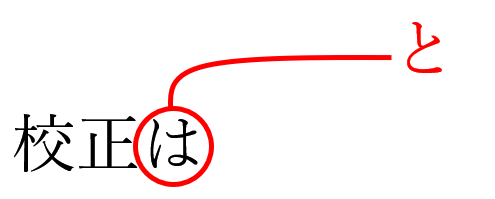

・話しが少しずれますが、文字を訂正する指示にもパターンが色々あります。

【1】

【2】

【3】

【4】

これらのうち【4】のパターンを採用している方は多いのではないでしょうか。

訂正範囲を丸で囲むことで、訂正すべき対象が明確になるのでわかりやすくなります。

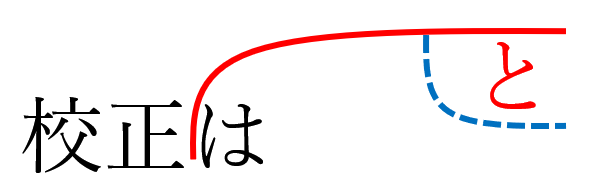

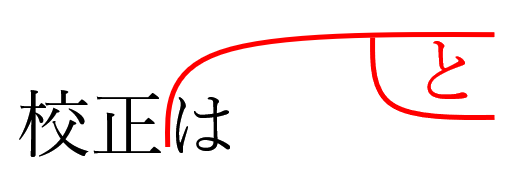

▼「挿入」と「訂正」は次のように使い分けるとわかりやすいです。

・挿入

・訂正

※修正すべき位置や対象を明確にするようにします。

修正する側の視点

校正者からすれば、二股線を見れば挿入の指示だとわかります。ですが、それを見る修正側が意味を知っておかなければ何の意味もありません。

そのため引き出し線の先端に「∧」を入れて、

・訂正の指示とは違うということ

・挿入位置を明確にしておくこと

が大切になってきます。

単に校正記号表に載っているからという理由で、そのまま校正記号を使うのは避けたほうがよいです。置かれている環境によって、赤字の使い方や疑問の出し方を変えていく必要があります。

修正する側のオペレーターは、一日に何百個もの赤字を見て修正しています。校正とは比較にならないほどスピードが要求される仕事です。

修正する側が赤字を一目見ただけでも、誤解しないような指示の入れ方を考えるのも校正の仕事の一つです。

挿入指示の使用例のまとめ

▼ 挿入指示の使用例(※JIS Z 8208:2007より)

【1】 挿入する文字を二股線で挟む

【2】「∧」を入れて挿入箇所を明確にする(※本則)

【1】

【2】

![「昨年比200%増」は「2倍」じゃない!「増」の一文字が招く大きな勘違い[業績報告で要注意⁉]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/12/percent-increase-vs-times-confusion-1-500x334.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![かぎかっこと句点(マル)の関係[句点を入れる?句点を入れない?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/08/Brackets-and-periods-01-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)