目 次

注釈をつける際のポイント

注(注釈)は、本文の一部を補足説明するときに使用されます。

たとえば、補足の説明を入れるとき、「江戸時代(1600~1867)」のようにかっこでくくって文中に挿入する形がよく用いられます。

しかし、「江戸時代(一般的には1600年の関ヶ原の戦いから1867年の大政奉還までの時期を指すが、1603年に江戸幕府が開かれてから1869年の東京遷都までを指すとの見方もある)」というように補足説明が長くなると、文中に入れる形では読みづらくなります。

こうした場合に有用なのが、本文とは別に注(注釈)として補足説明を記載することです。

注(注釈)の形式や入れ方に絶対的なルールはなく色々な種類がありますが、すべてに共通することは読者の理解の助けとなるわかりやすいものにするということです。

この記事では一般的によく見られる注の種類や注をつける際に留意すべきポイントを紹介しています。

[記事作成にあたっては、以下の書籍・辞書・サイトを参考にしています]

・日本エディタースクール出版部 『原稿編集ルールブック』

・日本エディタースクール出版部 『本の知識』

・小学館 『日本大百科全書』

1. 注の形式

▼ 注には以下のような種類があります。

① 傍注:縦組みの場合は奇数ページの小口寄り(誌面の外側寄り)に、その見開きに関係する注を載せる。横組みの場合は本文小口寄りなどに欄を設けて載せる。

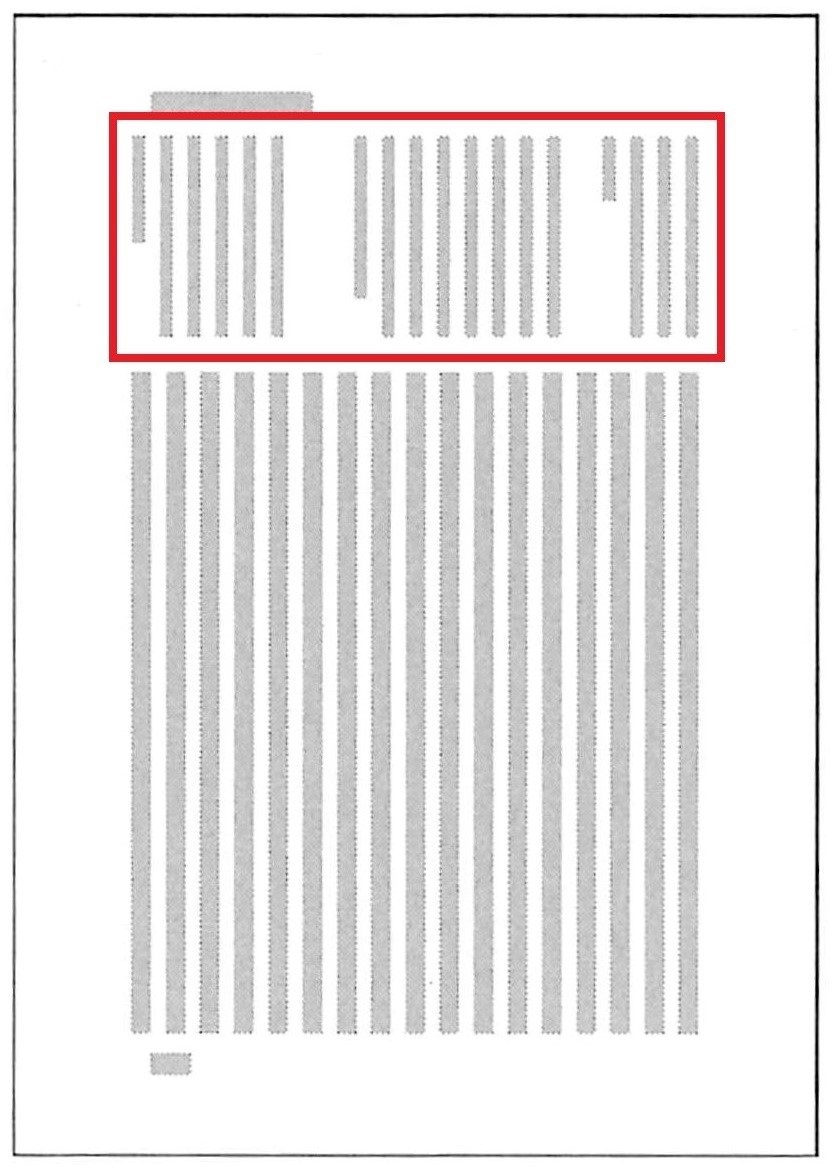

② 頭注:本文の上部に注を載せる。縦組みで使われる形式。

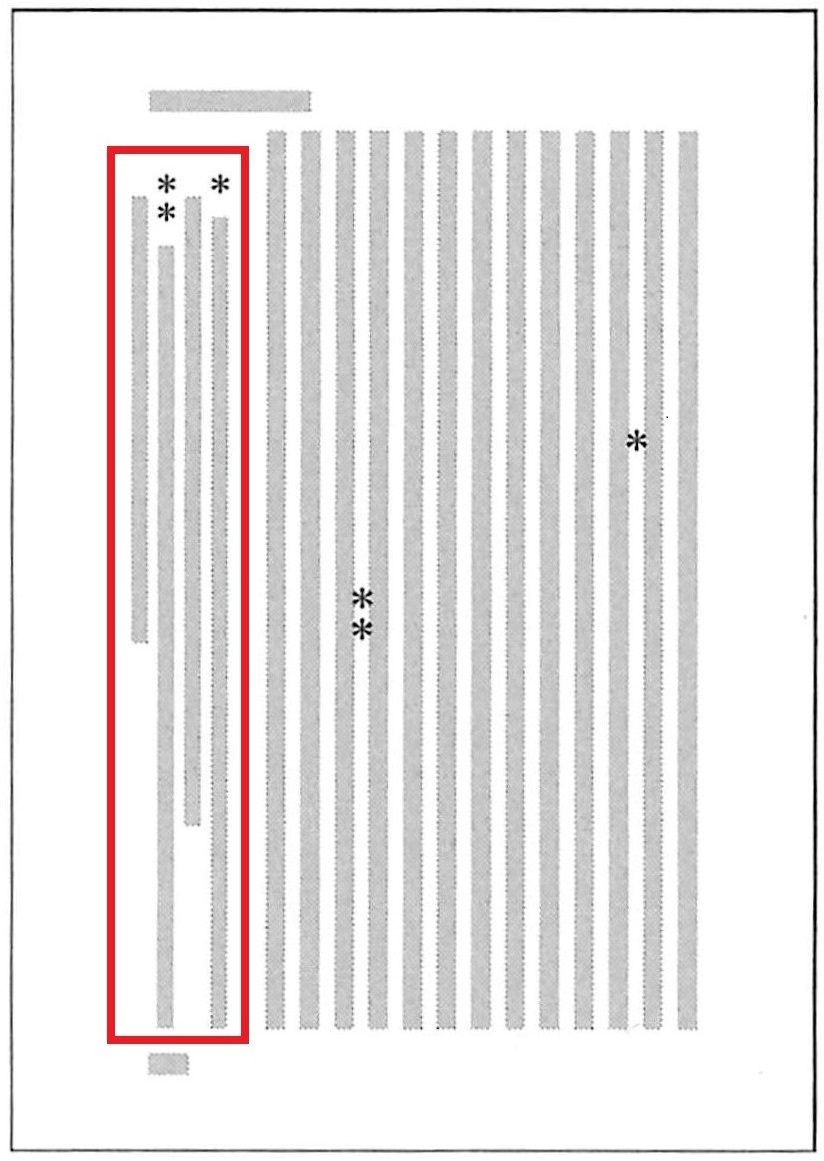

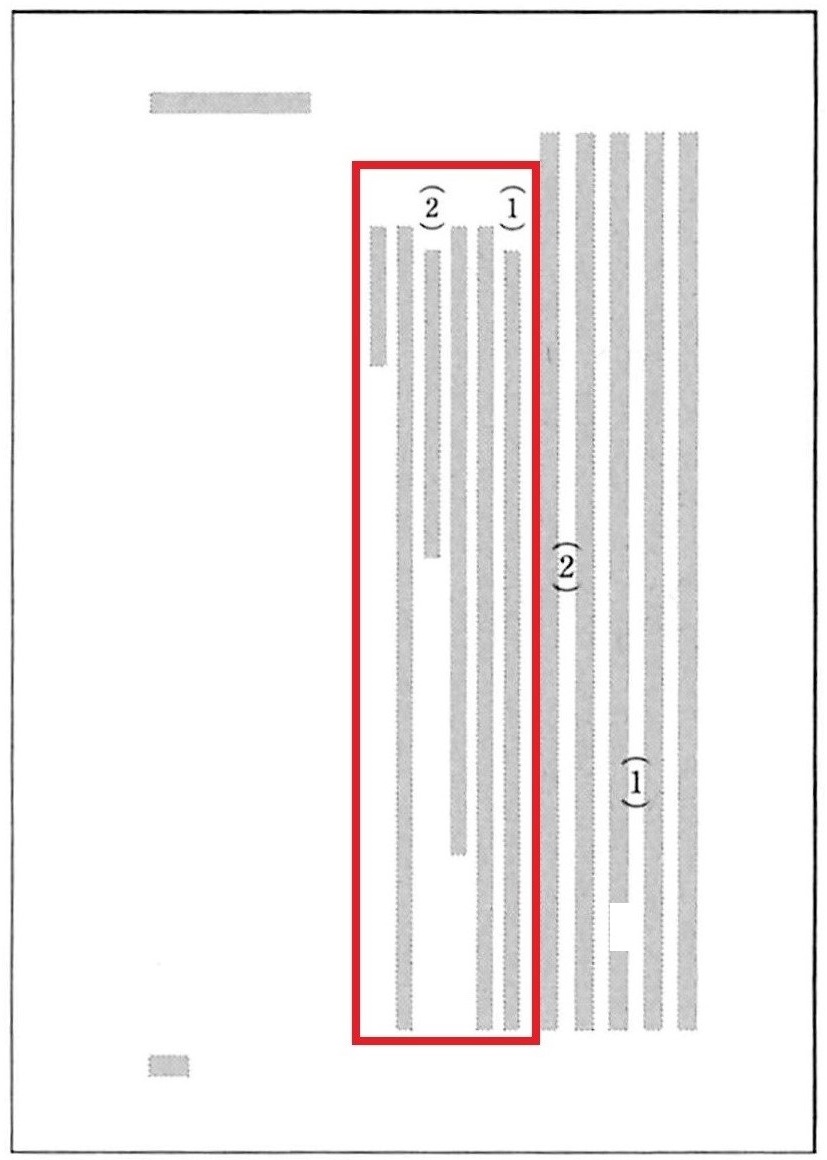

③ 脚注:縦組みの場合は、本文の下部に注を載せる。横組みの場合も同様に本文の下部に載せるが、本文との間には罫線を入れて本文と区別することが多い。(左:縦組み/右:横組み)

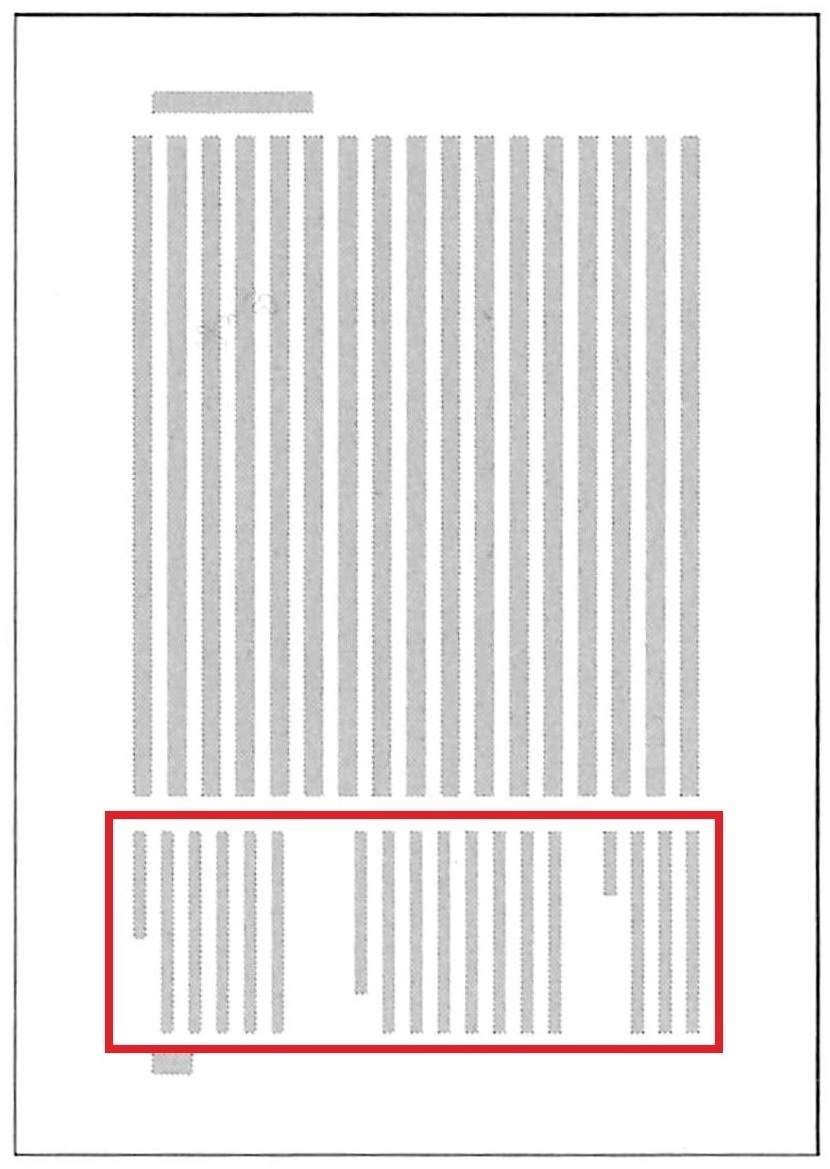

④ 後注:章や節の終わり、巻末など、本文が一区切りした後にまとめて注を入れる。

⑤ 割注:注を2行に分割して、文中に挿入する。

注とする内容や分量などによって、適切な注の形式は異なります。

原則としては、

・注の分量が少ないとき:傍注・頭注・脚注

・注の分量が多いとき :後注

と考えるのがよいでしょう。

傍注・頭注・脚注の長所は、該当する本文に近い位置にあるため参照しやすいことです。ただし、該当する本文と同じページや見開きに収めなければならないという制約のため、注が長かったり多数あったりする場合には不向きです。

注の分量が多いときは、後注の形で巻末等にまとめるほうが無理がないです。逆に注の分量が少ないときは、後注にすると本文と注が離れてしまうせいもあり、参照しづらくなります。

どの形式にするかは、読者がスムーズに読めるようにすることを念頭に置いて体裁を検討します。

2. 注番号の形式

・*(アスタリスク)をつける形式

注の数が少ない場合に使われる形式です。同じページや同じ項などに複数の注が入るときは、「*」「**」「***」というように数を増やしていきます。

・注番号をつける形式

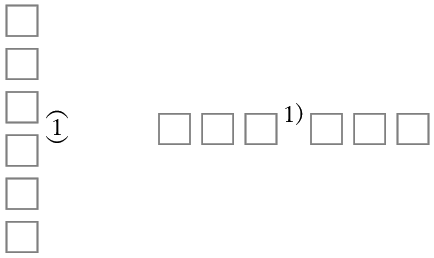

ある程度の数の注がある場合は、注番号をつけたほうがわかりやすいです。表記ルールとして、使用する数字(縦組み・横組みともにアラビア数字を使うことが多い)、数字に( )をつけるかつけないか、本文のどの位置に入れるか、といったポイントを整理します。

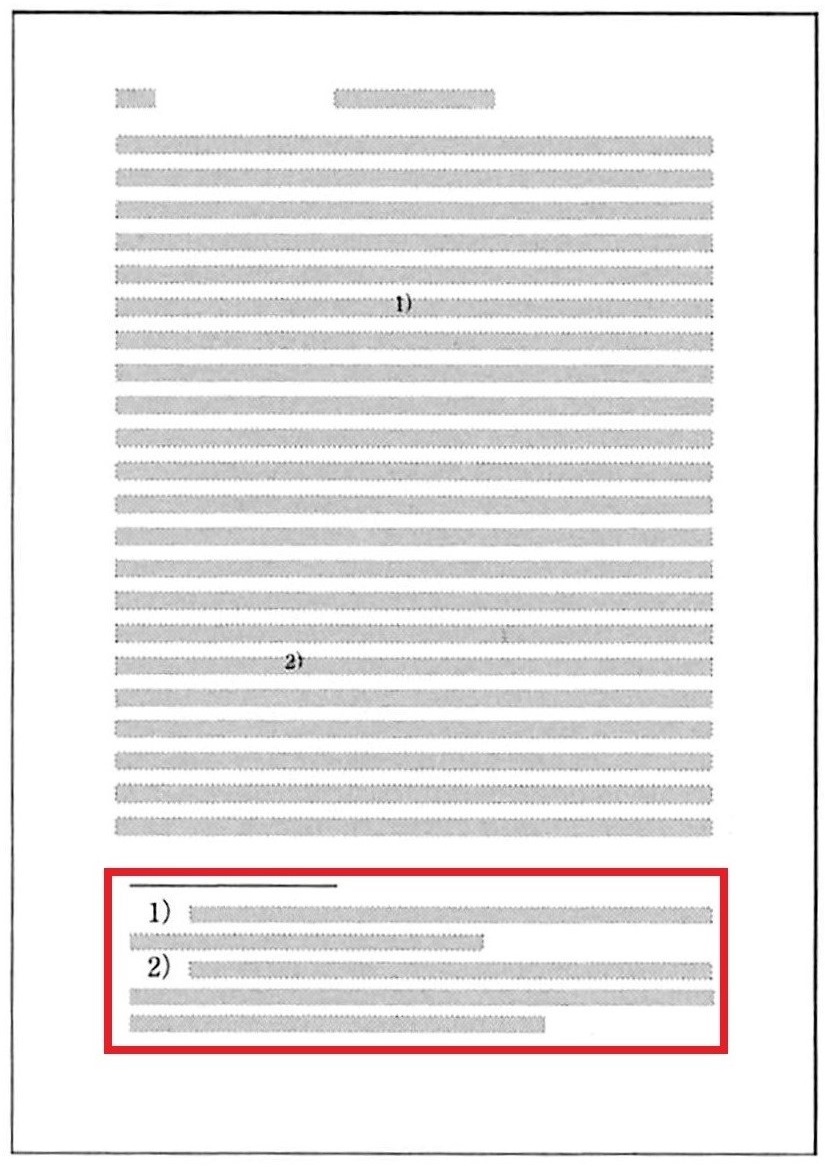

縦組みの場合は、行間に配置して数字の上下に( )をつける形式、横組みの場合は、行中に上付きで、数字の後ろにのみ受けのパーレンをつけて「1)、2)、…」とする形式がよく使われます。

・縦組み ・横組み

注番号をつける場合は、番号の振り方も決める必要があります。全体での通し番号とする、章や節ごとに番号を振り直す、ページごとに番号を振り直すといったパターンがあります。

・注記号・注番号の一例

| * | * ** *** |

| ) | 1) 2) 3) |

| ※ | ※1 ※2 ※3 |

| 注 | 注1 注2 注3 |

| * | *1 *2 *3 |

| ( ) | (1) (2)(3) |

| 〔 〕 | 〔1〕 〔2〕〔3〕 |

| [ ] | [1] [2][3] |

3. 注の中の文献表記

注として、引用元や参考にした文献を記載することがあります。こうした場合には、文献の体裁をゲラ全体でそろえるようにします。

そろえるべきポイントとしては次のようなものがあります。

1. 著者名・書名(メインタイトル、サブタイトル)・発行元・発行年といった要素の有無

2. 要素を記載する順番

3. 要素をつなぐ約物(読点、半角スペース、全角スペースなど)

文章を作成する前にあらかじめルールを定めておくと、書きやすく表記のばらつきも起こりにくくなります。

4. 注の見直し・確認の仕方

注についての見直しには、本文の見直しとは少し違った観点が必要です。

1. 注番号が通っているか

2. 本文の適切な位置に注が入っているか

3. 注と本文で表記ゆれが生じていないか

といった点をチェックします。

特に注番号は、本文を読みながらチェックするのではなく、番号だけを独立して確認する工程を設けると誤りも見つけやすくなります。

文章の削除などにより注番号がずれることもよくあります。そのため最終工程で通しで確認するのが最適です。

以上、注の形式やつける際のポイントを紹介しました。

注のつけ方にはある程度の慣例はありますが、絶対的なルールはありません。注は、読者の理解の助けとなるようにつけるものであることを踏まえて、場合に応じて適切な形式を選ぶようにしましょう。

注釈を校正する際のポイント

注釈の校正の仕方としては、基本的に「注と本文が対応しているかどうか」「注の体裁が全体で統一されているかどうか」を軸に確認していきます。

以下、具体的な校正のチェックポイントを紹介していきます。

1. 注番号の校正

① 注番号が通っているか

② 番号の振り方/体裁が正しいか

全体で通し番号になっている、章や節ごとに番号を振り直しているなどのパターンがあります。ゲラの傾向を把握し、全体で統一されているかチェックします。

注番号のフォントや級数が、全体を通して同じ体裁になっているか。本文の体裁とは別に、注独自の体裁ルールが設けられていることもあります。たとえば、注の対象となる語句は見出しとしてゴシック体にし、それに続く文章は明朝体にするといったパターンです。

ただゲラ内で注の形式が複数混在していても、意図的に使い分けられている場合もあります。特に横書きと縦書きの文章が混在している場合はその傾向が強いです。ゲラ全体を通して判断する必要が出てきます。

2. 本文中の注番号の校正

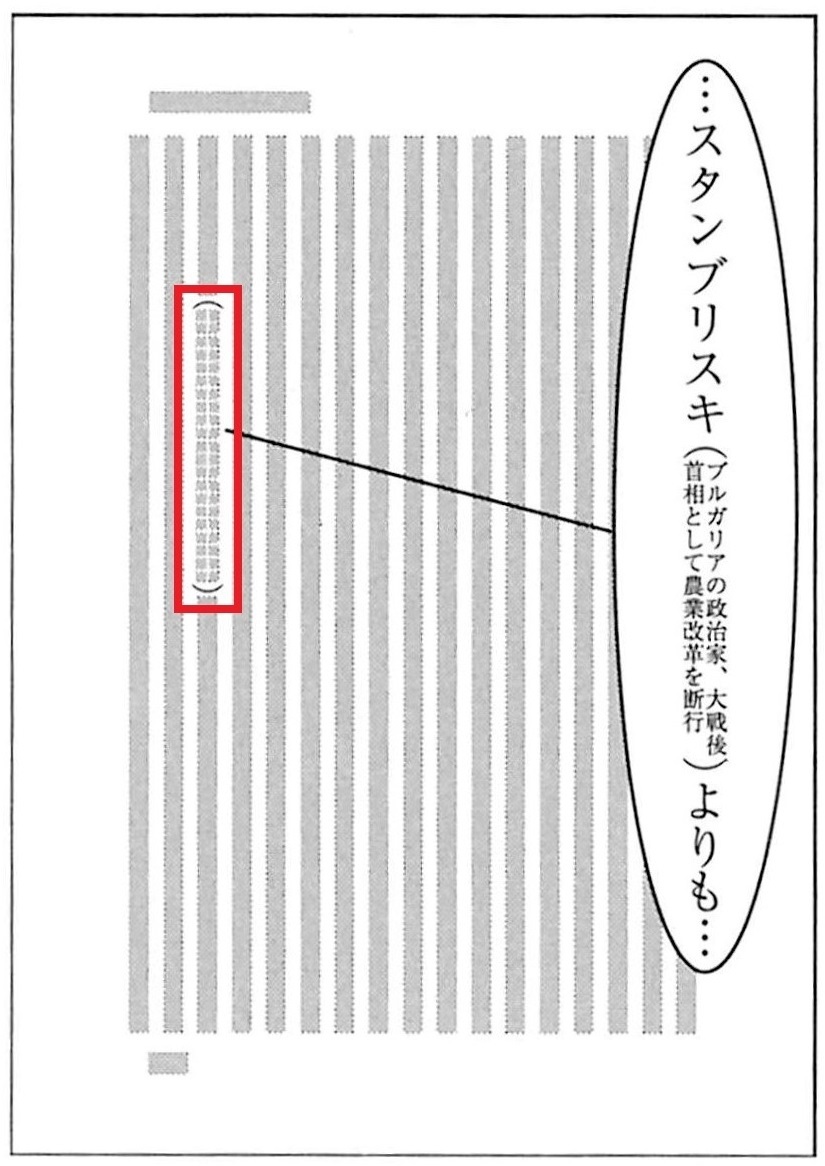

① 本文と注の内容の対応を確認し、本文の適切な位置に注番号がついているかチェックします。

特に注意が必要なのは、該当する語の初出でない箇所に注番号がついているケースです。文脈上、初出ではない箇所に注をつけたほうが適切な場合もあるため、必ずしも初出でなければ間違いというわけではありません。ただし、その位置に注をつける必然性があるかどうかは考えるようにしましょう。

② 体裁が統一されているか確認します。

フォント・級数・数字の種類(アラビア数字、漢数字など)・数字を囲むかっこ類(パーレン、ブラケットなど)等をチェックします。

3. 文献の体裁の校正

① 注として、引用元や参考文献などが記載されることがある場合、それらが統一されているかどうかの確認が必要です。

・著者名・書名(メインタイトル、サブタイトル)・発行元・発行年といった要素の有無

・要素を記載する順番

・要素をつなぐ約物(読点、半角スペース、全角スペースなど)

② 同一の文献が複数回あげられる場合、2回目以降は「前掲書」「同書」などと省略する形と、省略せず繰り返し表記する形があります。省略する形としない形が混在していないか、省略する場合は表記がそろっているかをチェックします。

4. その他:修正によって引き起こされる注の不具合

修正が入ったことによって、注に次のような不具合が発生することがあります。

・注が増えたり減ったりして、番号にずれが生じる

・文章中の該当する語句が削除されたにもかかわらず、注が残っている

・文の追加や入れ替えにより、該当する語句の初出でない箇所に注がついている

こうした誤りが生じる可能性を念頭に置いておくことで、見落としの防止につながります。

以上が注のある案件を校正する際のチェックポイントです。

注の番号や体裁に関しては、本文を読みながらチェックすると、ほかの要素に注意が逸れて番号のずれや体裁のばらつきを見落としやすくなります。

どのタイミング・順番でチェックするかは、案件や校正者によって異なりますが、番号のみ・体裁のみをまとめて確認する時間を取って校正するのが一番効果的なやり方です。

文章に関する表記方法は、『原稿編集ルールブック』や『日本語表記ルールブック』に簡潔にまとめられています。注だけでなく基本的なルールが網羅されているので持っていると役立つ書籍です。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![横書き文章で「算用数字」と「漢数字」のどっちを使う?[使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/04/Numbers-in-horizontal-text-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)