![アルファベットで表す校正記号・校正用語 [避けたい赤入れ・知っておきたい用語]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/04/Proofreading-Symbols-and-Terms.jpg)

目 次

アルファベットで表す校正記号・校正用語[避けたい赤入れ・知っておきたい用語]

校正記号や校正用語の中には、アルファベット1文字で表すもの・英語の略称で指示されるものがあります。

それらは校正記号表に載っているものもあれば、慣習的に使用されているものもあります。中には、誤解を招く可能性のあるもの、第三者に伝わりづらいものがあります。

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

1. MとG(g)

Mは明朝体にする指示?

▼ アルファベットのMは明朝体にする指示?

明朝体に正す指示として、「M」が使用されることがあります。

「M」は色校正のときなどで、マゼンタ色を表すときにも使用される記号です。そのため両者が混同される恐れがあるので、明朝体の指示としてMの使用を避けます。

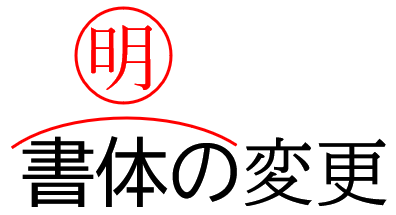

・通常、明朝体にする指示は次の校正記号を使います。

![]()

※訂正すべき書体が決まっているなら書体名で指示します。たとえば「BIZ UDPゴシック」など。

・実際に指示する場合は、範囲を指定するか修正箇所を丸で囲むなどして指示します。

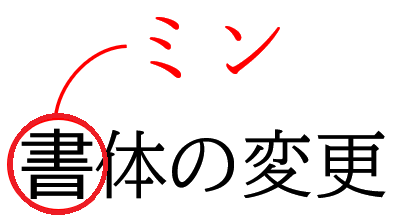

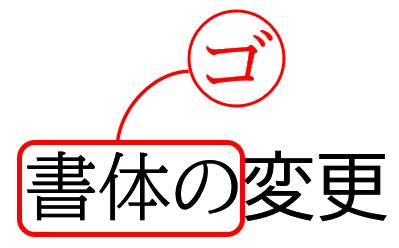

■ 赤字例

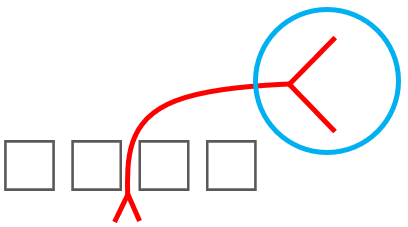

[1]

[2]

校正記号表では、一部の体裁を直す赤字は訂正箇所のすぐ近くに書くとされています。長々と赤線を引いて指示すると、文字訂正の指示と誤解される恐れがあるからです。

[2]の例だと「書」の文字を「ミン」の文字に変更する指示と誤解される恐れがあります。修正結果が「ミン体の変更」となる恐れがあります。

「丸付きの明」や「ミン」の校正記号は伝わりづらい場合もあると思います。特に「ミン」は、初めて見る方にとってはわからないかもしれません。そういう可能性があるなら、「明朝体にスル」や「明朝体」と指示してあげるほうが親切です。

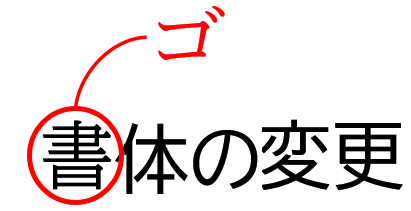

G(g)はゴシック体にする指示?

▼ アルファベットのG(g)はゴシック体にする指示?

ゴシック体に直す指示として、「G(g)」が使用される場合があります。特に大文字の「G」を使用しているのはよく見られます。

この指示もグリーン色を表す「G」と誤解される恐れがあるため、校正での使用は避けます。

・通常、ゴシック体にする指示は次の校正記号を使います。

![]()

・赤字の入れ方は、明朝体と同様、範囲を指定するか修正箇所を丸で囲むなどして指示します。

■ 赤字例

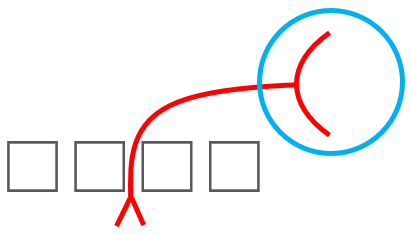

[1]

[2]

[3]

校正記号として、「M」や「G(g)」の使用が禁止されているわけではありません。次のような環境の元で使用しているのであれば、わざわざ赤字の入れ方を変える必要はありません。

・MやGの校正記号を使用しても、色の指示と誤解される恐れがない

・Mは明朝体、Gはゴシック体の指示だと周りに浸透している

現在、MやG(g)を校正記号として使用していないのであれば、今後も特に使う必要はないかと思います。

校正の赤字を見るのは、校正記号を知っている方だけとは限りません。まったく異業種の方が見る場合もあります。赤字を見る相手に伝わりやすい校正記号を選択するのも校正者のスキルの一つです。

2. QとP

Qは級数を正す指示

▼ Qは級数を正す指示

文字の大きさを表す単位に級数があります。

この級数を簡略化したものとして、「Q」が校正記号として使用されます。ただし、小文字のqは使用しません。

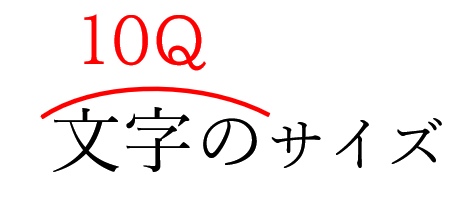

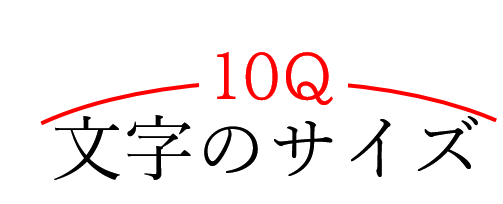

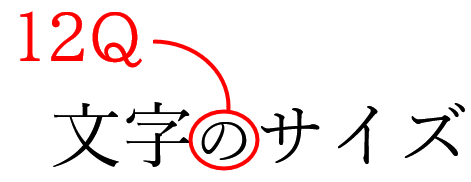

■ 赤字例

[1]

[2]

[3]

その他にも「1Q下ゲル」「1Q上ゲル」などのようにも使われます。

稀にクライアントの指示で「Qup」などの指示を見かけます。これは「文字を大きくしてほしい」ということになります。どれぐらい大きくするか指示がない場合は、デザイナーがバランスを見て大きさを調整することになります。

ただ校正者としては、「Qup」などの曖昧な指示の使用は避けるべきです。

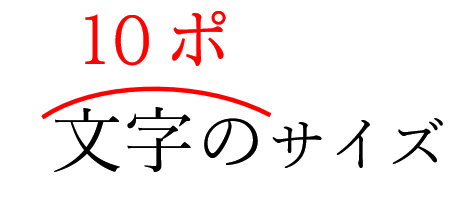

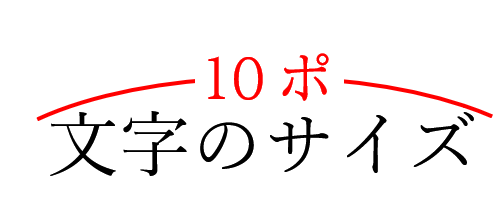

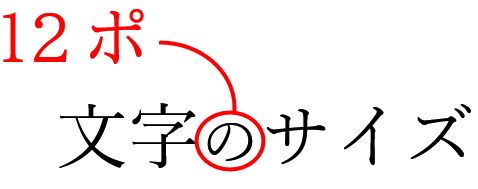

Pはポイントのこと?

▼ Pはポイントのこと?

級数と同様、文字の大きさを表す単位に「ポイント」があります。

・1Qは、0.25mm

・1ポイントは、DTPでは 0.3528 mm(JISでは 0.3514mm)

このポイントを「P」と略されることがありますが、校正記号としては「P」でなく「ポ」を使用します。

■ 赤字例

[1]

[2]

[3]

3. wとℓ

wは全角を表す指示

▼ wは全角を表す指示

「w」は、wordの頭文字になります。全角(1文字分)を表す用語です。これは校正だけでなく色々な業種で使用されているものです。

原稿で「1w右へ」のように指示されていることがあります。「1字」「1文字」「全角」などを「1w」で表現できるのは非常に便利です。

書くのは簡単で便利ですが、「1w」を表す校正記号はちゃんとあります。「w」は、人によっては伝わらないことがあります。

校正指示は、誰が見ても伝わる指示を心掛ける必要があります。

ℓは行を表す指示

▼ ℓは行を表す指示

「ℓ」は、lineの頭文字です。wと同様に色々な場面で使用されます。

「1ℓアキ」のように使用されているのが見られます。「行」と書くよりも簡単で便利ですが、これも「w」と同様、略さず書くよう心掛けましょう。

※校正記号表では「ℓ」の使用も許容とされていますが、「行」としておくほうが誰が見ても迷わずにすみます。

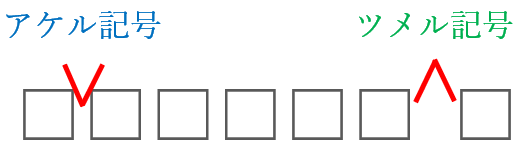

4. VとYに見える校正指示

Vの字に見える校正記号

▼ Vの字に見える校正記号

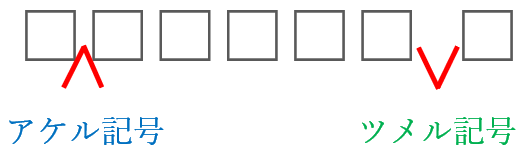

よく使う校正記号の中に、V字のものと逆V字のものがあります。

∨ ∧

この記号は、文字間や行間などを空けるときや詰めたいときに使用されるものです。

校正記号を知らない人に、アケル記号・ツメル記号と言っても通じないので、アルファベットのVに例えられることがあります。

校正記号を習い始めたばかりの頃に混同される方がいますが、

「∨」がアケル記号で「∧」がツメル記号というわけでありません。

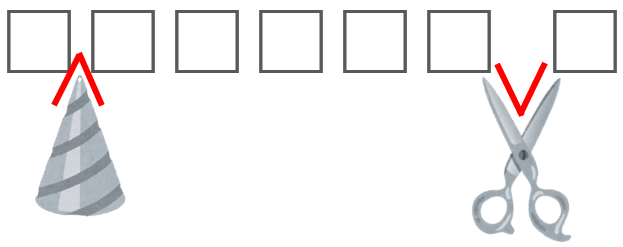

横書きの場合、赤字は文の上に入れるのが基本です。

この場合は、

「∨」が、アケル記号

「∧」が、ツメル記号 になります。

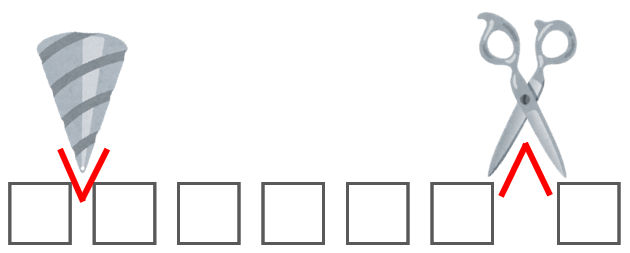

一方、文字の上に赤字を書き込むスペースがない場合は、文の下に赤字を入れます。

この場合は、

「∧」が、アケル記号

「∨」が、ツメル記号 になります。

記号が文の上に付く場合と下に付く場合とで、向きが違ってきます。

この辺りが混同する原因かもしれません。

▼ アキツメの記号の使い方は、次のイメージで考えるとわかりすいと思います。

・ドリルで無理やりこじ開ける

・ハサミでアキをカットする

アキ・ツメの校正記号を文字として入力したい場合は、次の語で変換すれば代用することができます。

「または」を入力して変換 → ∨

「および」を入力して変換 → ∧

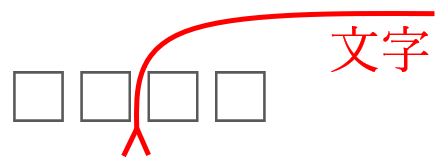

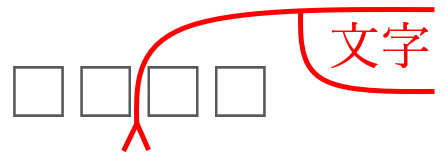

Yの字に見える引出し線

▼ Yの字に見える引出し線

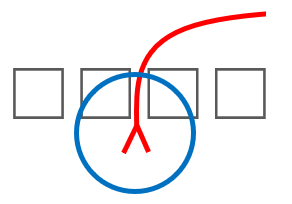

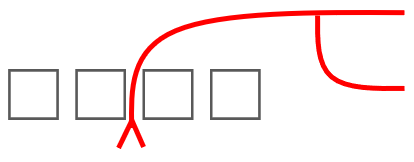

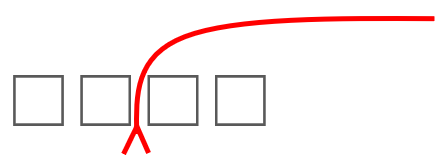

挿入指示で使う引出し線の先端は次のようになります。

先端をYの字のようにするのは、挿入箇所を明確にするためです。

正式な名称が不明なため、Yの字として例えられることがあります。

▼ 挿入したい文字の囲み方

・Y字パターン

・半円パターン

Y字パターンでも半円パターンでも、赤字を見る相手がわかりやすければどちらの使用でも大丈夫ですが、校正記号表にならうなら、次のように挿入したい文字を挟むように書くのが適切な指示になります。

▼ 挿入の引出し線の書き方

[1]

[2]

[3]

引出し線が途中で二股に分かれるので、二股線と呼ばれます。「二股線で赤字を挟む」というように使います。

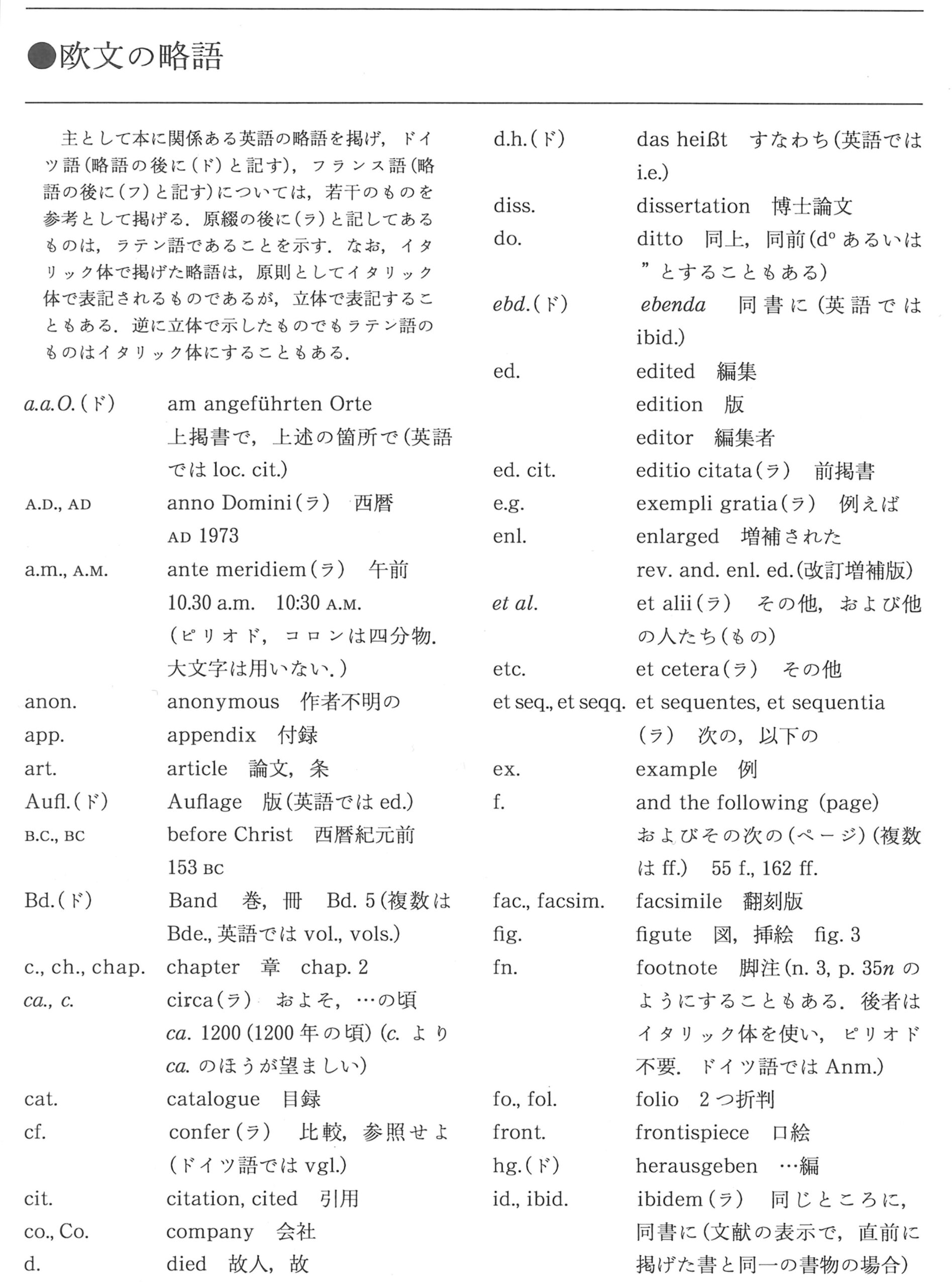

5. 「cf.」「fig.」などの略語

原稿に赤字がたくさんあるとき、その中にポツンと英語の略字が出てくると、何かの訂正指示かなと思うかもしれません。実際に、校正記号には「ℓ.c.」「s.c.」「cap」などの校正記号があります。

日本語の校正でも英語の略語が出てくることがあります。

簡単なものでいうと次のようなものがあります。

「ex.」

・exampleの略

・意味 … 例

「vol.」

・volumeの略

・意味 … 巻

「etc.」

・et ceteraの略

・意味 … その他

専門誌や学術論文の類の校正では「cf.」などの赤字がよく見られます。

これは、英語の「confer」の略語です。

意味 は『比較・参照せよ』になります。

「fig.」は、日本語、英語の校正に関係なくよく見られます。

figuteの略で、意味は『 図・挿絵』です。

たとえば、

「fig.1、fig.2 ……」として使用します。

日本語に直せば、

「図1、図2 ……」となります。

他にも「脚注」や「注釈」を表す英語の略語が、校正する媒体によってはよく見られます。

「fn.」

・footnoteの略

・意味 … 脚注

「n.」

・noteの略

・意味 … 注釈

日本語がメインの校正なら出てくる英語の略語は大体決まってきます。めぼしいものだけピックアップして覚えておけば大丈夫です。

日本エディタースクール出版部の『校正記号の使い方』には、欧文の略語も掲載されています。

▼ 『校正記号の使い方』

【出典:校正記号の使い方(日本エディタースクール出版部)】

> 日本エディタースクール出版部で詳細を見る

> amazonでレビューを確認する

おわりに

ご自身の環境では当然だと思っている校正指示や校正用語、赤字の入れ方も、一歩外に出てみれば伝わらなかったり誤解を招いたりすることがあります。

校正記号表に載っているからという理由だけで、それが正しい指示とは限りません。置かれた環境に応じて、校正記号も赤字の入れ方も工夫していく必要があります。

赤入れの第一の目的は、訂正指示を相手に明確に伝えることです。校正記号は、それを簡潔にする手段に過ぎません。手段にこだわりすぎると目的を見失うことになります。

正しい校正記号を使うという意識よりも、相手に伝わりやすい・誤解を招かない赤字は何かという意識を普段から持っていることが大切です。そうすれば自然と適切な校正記号を使えるようになってきます。

![字下げ(文字を下げる・上げる・移動する)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Indentation-in-proofreading-mark.jpg)

![英語の大文字と小文字[小文字を大文字に・大文字を小文字にする校正記号の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/uppercase-and-lowercase-in-proofreading-mark.jpg)

![文章・段落・文・単語の違い[イラストで意味の違いを簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/03/sentences_paragraphs_words-in-proofreading-500x333.jpg)

![ぶら下げの意味と校正指示の入れ方[赤入れの方法]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/hanging-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)