![イタリック体(斜体)と立体(ローマン体)の使い方[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/italic-roman-in-proofreading-mark.jpg)

目 次

イタリック体(斜体)と立体(ローマン体)の使い方[校正記号]

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

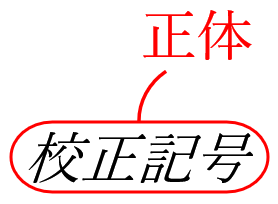

1. イタリック体と斜体

イタリック体は、斜体とほぼ同義ですが、厳密にいえば違うものになります。イタリック体は、手書き風の斜めにした専用の文字のことです。日本語にはありません。

![]() ← では、この状態は?

← では、この状態は?

これは正体の文字を単に斜めにしただけのもので、これが「斜体」です。

オブリーク体ともいわれます。

ほとんどのソフトで「 Italic 」の頭文字である「 I 」の文字が、斜体にするボタンになっているので「斜体=Italic(イタリック)」と混同するのも当然です。

※さらに詳しく知りたい方は、Wikipediaのイタリック体を参照ください

厳密にはイタリック体と斜体は違うものになりますが、一般的に「イタリック=斜体」と浸透しているので、両者を使い分ける必要もなく特に気にする必要もありせん。

校正をするにあたっては、イタリック体も斜体も同じ意味として、斜めに傾けた文字と覚えておけば大丈夫です。

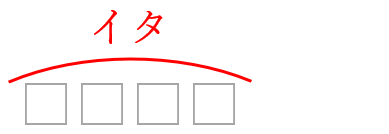

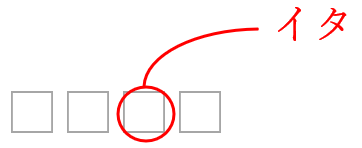

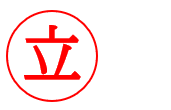

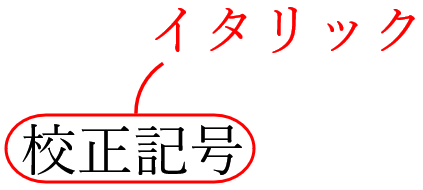

2. イタリック体(斜体)の校正記号

▼ イタリック体(斜体)の校正記号の使い方

※指示の入れ方は2パターンあります。

1. 訂正したい文字に、一重の下線を入れる

![]()

2.「イタ」と文字で指示をする

![]()

※「イタリック」の略

【2の使用例】

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

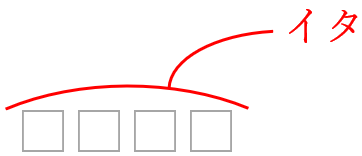

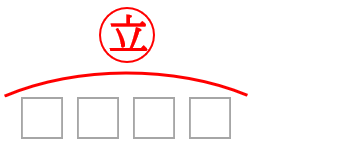

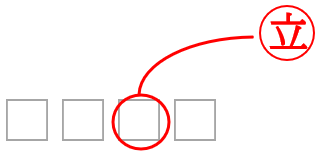

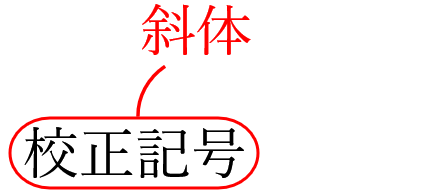

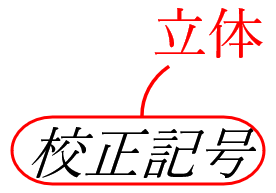

3. 立体(ローマン体)の校正記号

立体(ローマン体)は、斜めになっていない文字、和文でいえば正体にあたるものです。

▼ 立体(ローマン体)の校正記号の使い方

※本来は欧文に対して使用するのが適切です。和文に対しては、別の指示でも代用できます。

※指示の入れ方は2パターンあります。

1. 訂正したい文字の上部を線で囲みます。

![]()

※記号を文字の下側に付けて指示することも可能ですが、目立たないためその使用は避けたほうがよいです。

2. 文字で指示をする

![]()

【2の使用例】

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

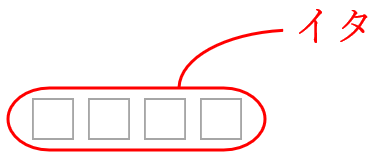

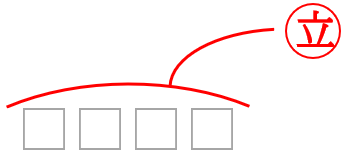

4. イタリック体・立体の指示での注意点

イタリック体や立体にする指示を入れるとき、校正記号だけで表すと、他の赤字や疑問出しに埋もれてしまい見逃される可能性が高くなります。

そのため、目立たない校正記号の使用を避けるほうが無難です。

線を使って表す校正記号より、次の指示のほうが目立つため伝わりやすいです。

![]() or

or

5. イタリック体・立体の指示を伝わりやすく変換

校正記号の役割は、訂正指示を相手に伝える一つの手段です。相手に意味が伝わらなけば、単なる意味不明な記号でしかありません。

また、誰もが校正記号に詳しいわけではありません。むしろ校正記号に詳しくない方のほうが圧倒的に多いです。

そのため「イタリック体」や「立体」の指示は、相手に伝わりやすいように言い換えるほうが適切です。そうすれば、校正記号を全く知らない方、他の業界の方、新人のオペレーターやデザイナー関係なく誰にでも伝わります。

▼「イタリック体の指示」を変換

![]()

「イタ」と略さずに、「イタリック」と正式に表記したほうが伝わりやすくなります。また「斜体」でも意味は通じます。

※赤字の後に「にスル」や「ニ(に)」などを付け加えると、より親切な指示になります。

【使用例】

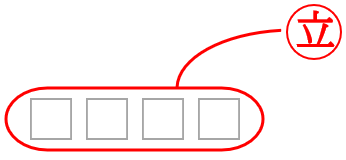

▼「普通の文字にする指示」を変換

![]()

「ローマン」は意味を知らない人が多いので、なるべく使用は避けたほうがよいです。

「○付きの立」も「立体」と正式に表記したほうが伝わりやすいです。

また、「正体」も「立体」と同じ意味で使われるので、「立体」が通じないようであれば、「正体」にしてもわかりやすいです。※上と同様に、赤字の後に「にスル」や「ニ(に)」などを付け加えると、より親切な指示になります。

【使用例】

以上になります。

赤字の入れ方は何通りもありますが、ご自身の制作環境に適したものを選択するのが一番です。その際には、周りの関与者と使用する校正記号を統一しておきましょう。

![変換ミスや入力ミスをなくして文章の品質UP[オートコレクトの効果的な使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/03/auto-correct-in-proofreading-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)