目 次

均等割り付けの使い方(文字間隔の調整)の使い方

「均等割り付け」は、送り仮名なしで「均等割付」と書かれたり「均等割り」ともいわれたりします。

均等割り付けの使い方は、校正記号表でも詳しく説明されていないため使用方法で迷うかもしれません。他の校正記号で代用したり、文で指示を入れたりすることもあると思います。

そこで、均等割り付けの指示をメインに、その使用方法の例を紹介したいと思います。

1. 均等割り付けの校正記号

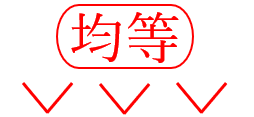

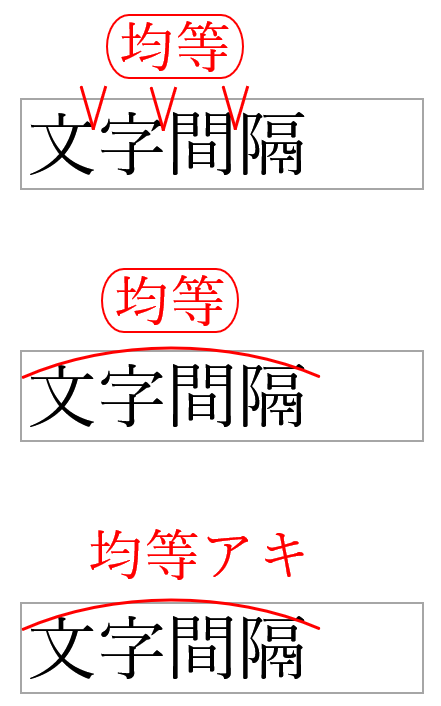

▼ 均等割り付けの校正記号(基本形)

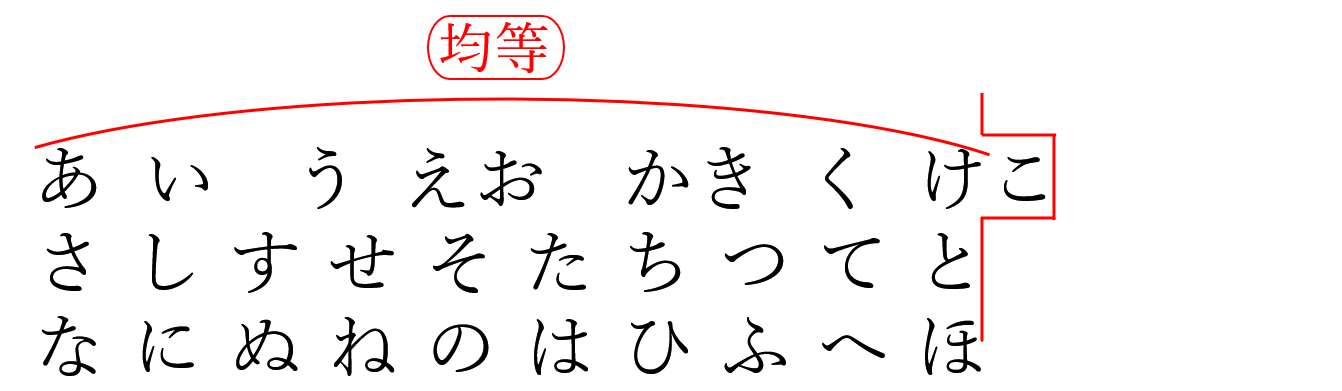

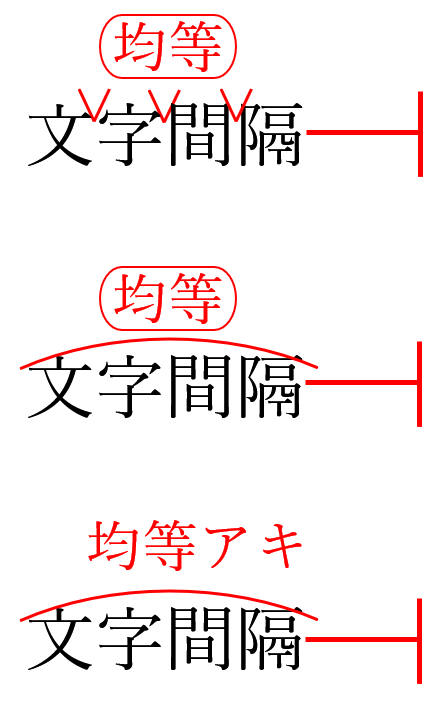

1. 個別に指定

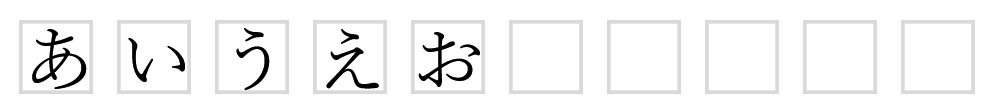

・文字間を空けて均等割りにする

・文字間を詰めて均等割りにする

2. 範囲を指定

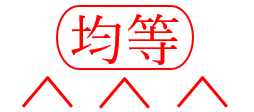

※個別に指定する指示では、ツメの記号(∧)やアキの記号(∨)を多用するのはなるべく避けたほうがよいです。

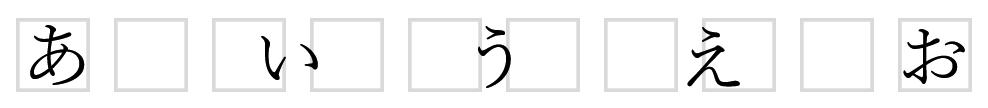

▼ 仮に次のような赤字を入れた場合

この赤字を見た修正側は、

"「あ」と「い」の間をツメて…、「え」と「お」の間を広げて… " というように一個一個修正していくことはまずありません。その行や段落を選択して、全体で調整していきます。

そのため、文字数が多い場合は、範囲を指定する指示のほうが適切です。その方が、赤字を入れる側もラクになり、赤字を見る側も見やすくわかりやすいです。

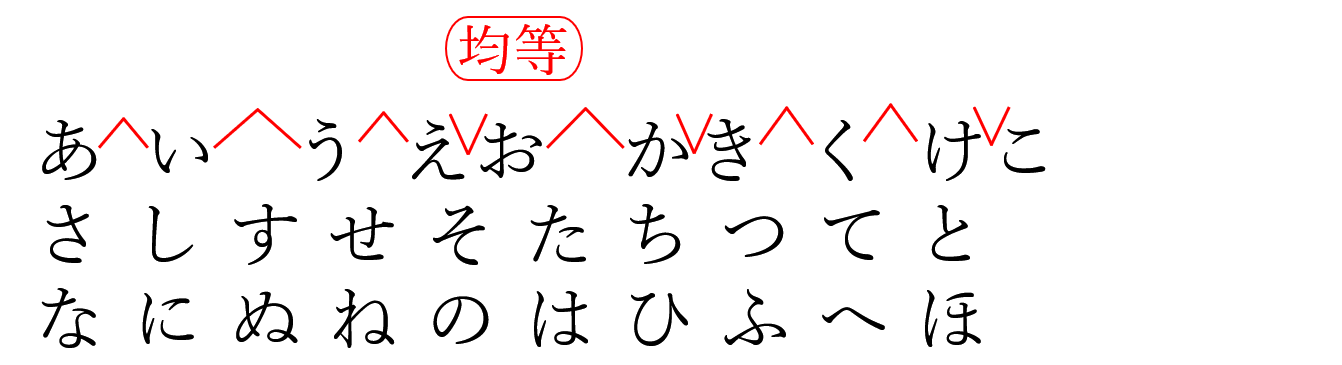

■ 赤字の入れ方

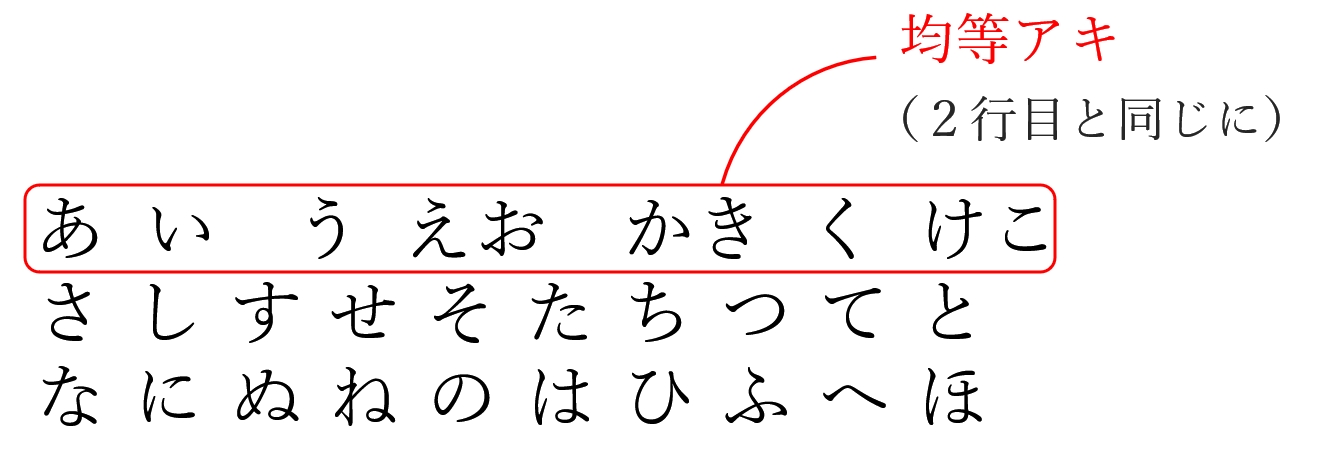

・例1

丸囲みの「均等」は、丸囲みなしで「均等アキ」としてもよいです。「均等アキ」の指示は、ルビを振る際、語全体に平均に付ける場合としても使用されています。特に校正記号としても違和感がありません。

・例2

※補足の指示は、鉛筆書きにしています。

2. 文字を収める範囲が決まっている場合

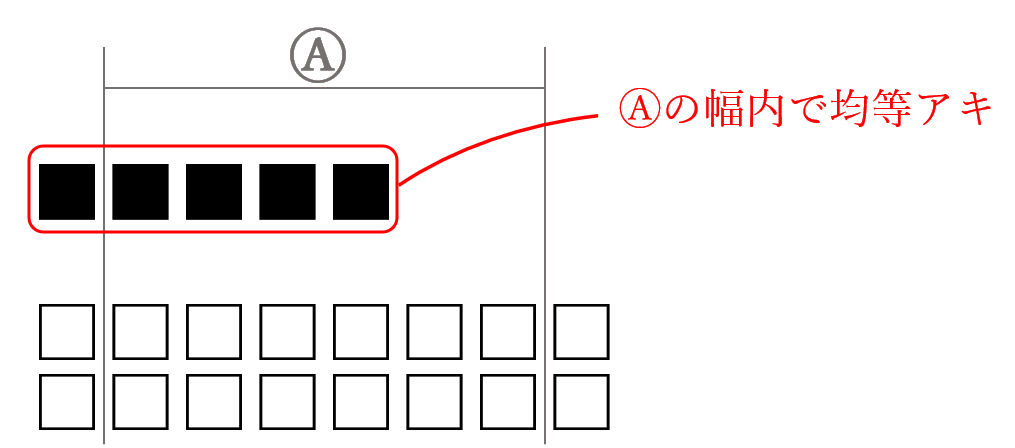

▼ 文字を収める範囲が決まっている場合

あらかじめ、文字を収めたい範囲が決まっている場合(赤字を入れる側も見る側も理解している場合)は、「均等」だけの指示で大丈夫です。

■ 赤字の入れ方

(※グレーの枠内に文字を均等に収めるときの赤字例です)

・例(3パターン)

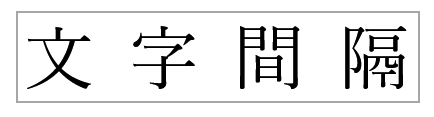

■ 修正結果

3. 文字を収める範囲を指定する

均等割り付けの指示を入れるときは、次の点がポイントになります。

・どこに広げて(狭めて)調整するか

・どこと合わせるか

■ 右側に広げて調整する場合(→)

※3パターン

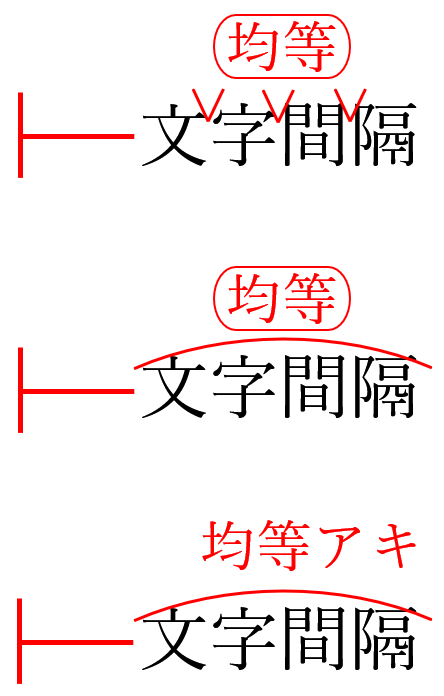

■ 左側に広げて調整する場合(←)

※3パターン

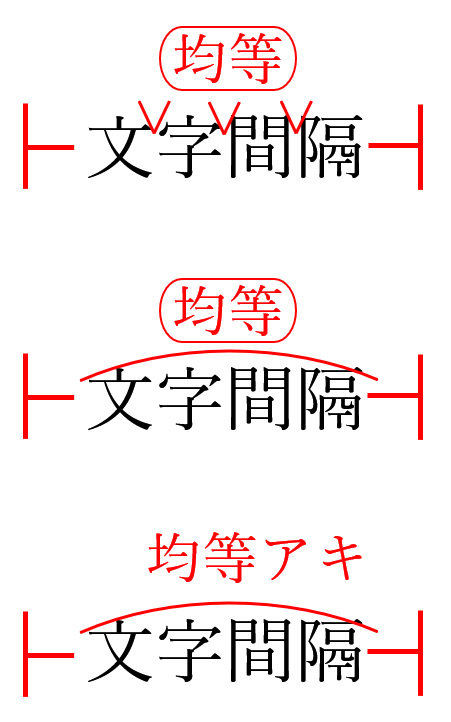

■ 両側に広げて調整する場合(← →)

※3パターン

■ 赤字の入れ方

・例

4. 文字を収める範囲を具体的に指示する

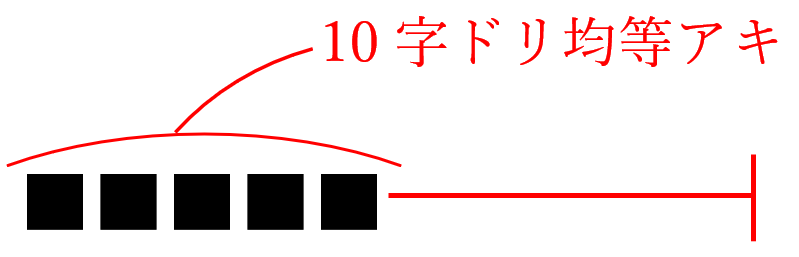

▼ 文字を収める範囲を数値で指示する方法

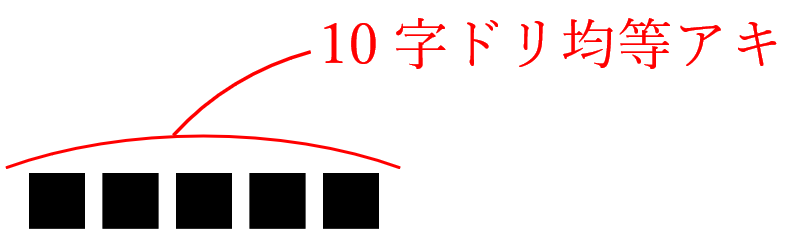

文字幅を指定する指示として「全角ドリ」はよく使われますが、「〇字ドリ」と字数で範囲を指定することもできます。「〇」の部分に数字を入れるだけです。行だと「〇行ドリ」になります。

「10字ドリ均等アキ」なら、「10文字分の幅の中で均等アキにする」という意味になります。

たとえば、

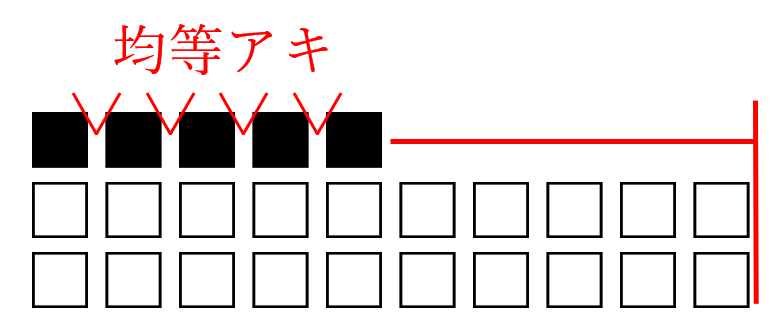

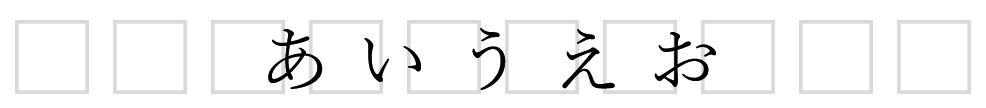

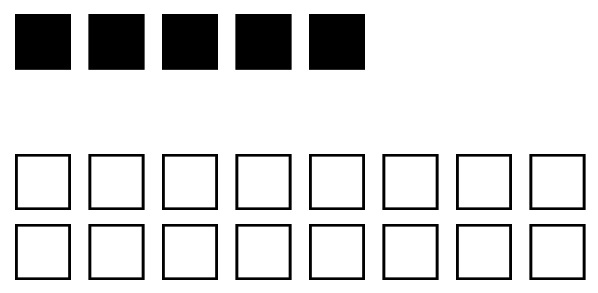

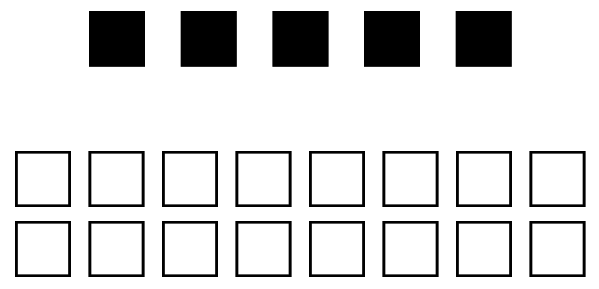

字送りベタの「あいうえお」を「10字ドリ均等アキ」にしたい場合。

・字送りベタ

・10字ドリ均等アキ

※「〇字ドリ」という表現が通じにくければ、「〇文字分の幅」に置き換えたほうがわかりやすいです。

ちなみに、「10字ドリセンター(中央)」ならこのようになります。

▼ 10文字分の幅で均等割り付けにしたい場合

■ 赤字の入れ方

・例

実際に使用する際は、これだけでは指示不足になる恐れがあります。

どちらに広げるかの指示も入れる必要があります。

右側に広げたいなら次のようになります。

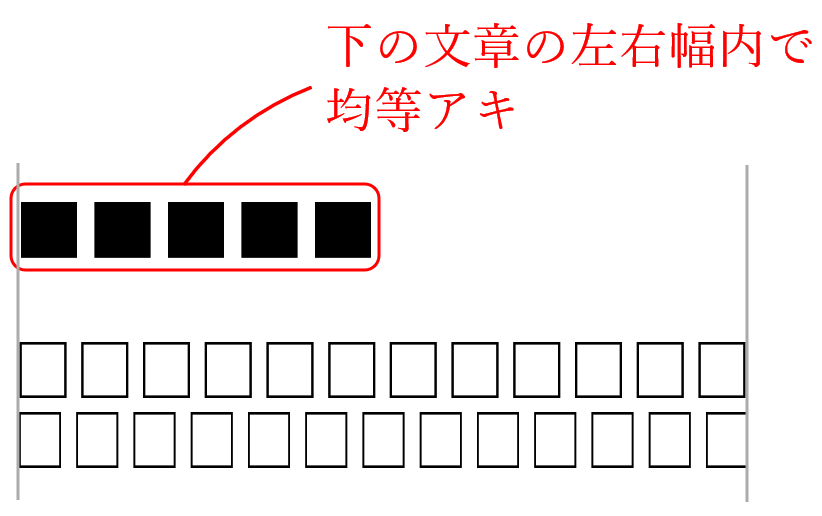

5. 文字を収める範囲を数値で表せない場合1

「4」の項目とは違い、具体的に数値で指示することができない場合の例です。このような場合は、近くの指標となるブロックと合わせるとわかりやすいです。

以下の例では、文の文字数が不確かなため「文字数」でなく「文章の左右幅」としています。この指示の出し方は、画像やイラストなどの幅に揃えるときにも使えます。「文章」の部分を「画像」や「イラスト」などと置き換えるだけです。

■ 赤字の入れ方

・例

文の両端に鉛筆で補助線を入れることで、範囲が明確になりわかりやすくなります。

※物差しで測って、〇cmとして具体的に範囲を示すのも悪くはないですが、どこのブロックと揃えるのかを指示したほうが簡潔で伝わりやすいです。

6. 文字を収める範囲を数値で表せない場合2

▼【A】の文字組みを【B】のようにしたい場合の赤字の入れ方

【A】

【B】

■ 赤字の入れ方

・例

※均等割り付けの指示は、鉛筆で少し補足するだけで修正側に伝わりやすくなります。

おわりに

均等割り付けの指示を入れるときは、どの幅内で均等アキにするのかを明確に指示する必要があります。

文字情報がメインの誌面なら、比較的赤字の入れ方も簡単ですが、画像や図表が入ってくる誌面になると赤字の入れ方がグッと難しくなってきます。

校正の指示は簡潔にすることが第一ですが、指示を入れるときにどうやって書こうかと悩むぐらいなら、図で書いて伝えたほうが早いです。

「6」の項目も赤字だけで指示するより、仕上がりイメージを図で書いたほうが伝わりやすいかもしれません。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)