目 次

1. 校正・校閲のやり方[目次(コンテンツ)編]

まずは目次(コンテンツ)の校正・校閲のやり方を紹介していきたいと思います。

目次が掲載されているものは、書籍・カタログ・雑誌などの紙媒体だけに限らずWebなどでも見られます。コンテンツ(CONENTS)と表記されていることも多いです。

もし近くに雑誌でもあれば何でもいいので手に取ってみてください。数ページ開くと目次が掲載されているはずです。Webの場合は、サイトマップが目次に代わるものになります。

この目次のページ情報が間違っていると、読者は読みたいページに辿り着けなくなります。そのため目次の校正には細心の注意を払う必要があります。

校正のチェックポイント[目次]

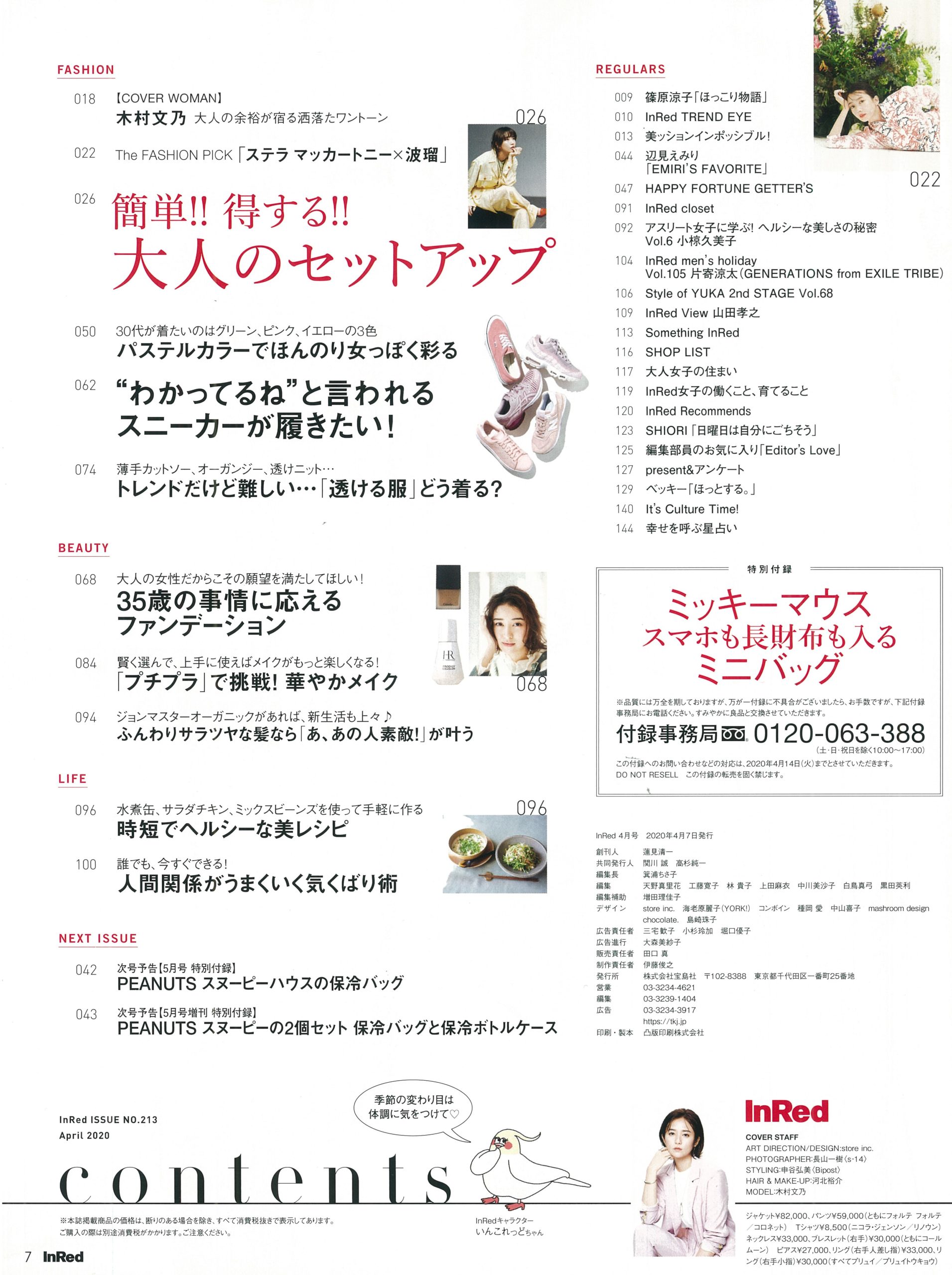

▼ ファッション誌『InRed』では、次のような目次が巻頭に1ページ入っています。

【出典:InRed 2020年4月号(宝島社)】

このInRedの目次を例にとって、校正のやり方を紹介したいと思います。

1ページだけの校正ですが、ノンブル(ページ数)が入っているため、本文ページと対応しているかすべて確認する必要があります。たった1ページの校正でも、内容によっては数時間から半日ぐらいかかることもあります。

▼ 校正のポイント

1. 目次の掲載情報

目次は、本文のノンブルと見出しを抜粋していることが多いです。どこまで情報を載せるかは各媒体によって異なります。

シンプルに最低限の情報である「ノンブル」と「見出し」だけの場合もあれば、サブタイトルや本文中の文章の一部を掲載したり、画像やイラストも載せたりする場合もあります。

校正するにあたっては、まずどの情報を目次に載せるのか、その基準を明確に知っておく必要があります。

2. 校正するときに準備するもの

「目次の校正ゲラ」と「本文のゲラ全ページ」が必要になります。前回号(見本)があるなら体裁の確認に用意しておきます。

本文を正として校正していくので、赤字や疑問出しを入れるのは、目次の校正ゲラになります。

3. 校正する段階

目次の校正は、基本は本文が完成してからになります。

納期などの時間的な都合で、本文が完成していなくても、ある程度本文の情報が固まってから校正することもあります。

ただし、あまり先走ってやってしまうと掲載情報やページの変更などがあった場合に、もう一度校正し直さないといけません。二度手間になる恐れがあります。そのため校正のタイミングは重要になってきます。

※台割で、どのページに何を掲載するのかガチガチに決まっているのであれば、それと校正すればいいわけですが、実際にはそう上手くいきません。制作途中でページの入れ替えや見出しが変更されることがあるからです。

【校正作業時の注意点】

たとえば目次に「見出し」と「ノンブル」しか掲載しない場合。

目次の校正ゲラを見ながら、本文ページの「見出し」と「ノンブル」を確認していくという単純な作業ではありません。

本文中のすべての見出しが目次に掲載されているかという視点での確認も必要です。そのために本文の全ページのゲラが必要になってきます。

目次に掲載すべき情報を入れ忘れていることもあります。たとえば、P.38に見出しがあるのに目次に載っていないというケースです。

目次ページだけに集中すればいいという作業ではありません。

校正チェックのポイント[目の付け所とやり方]

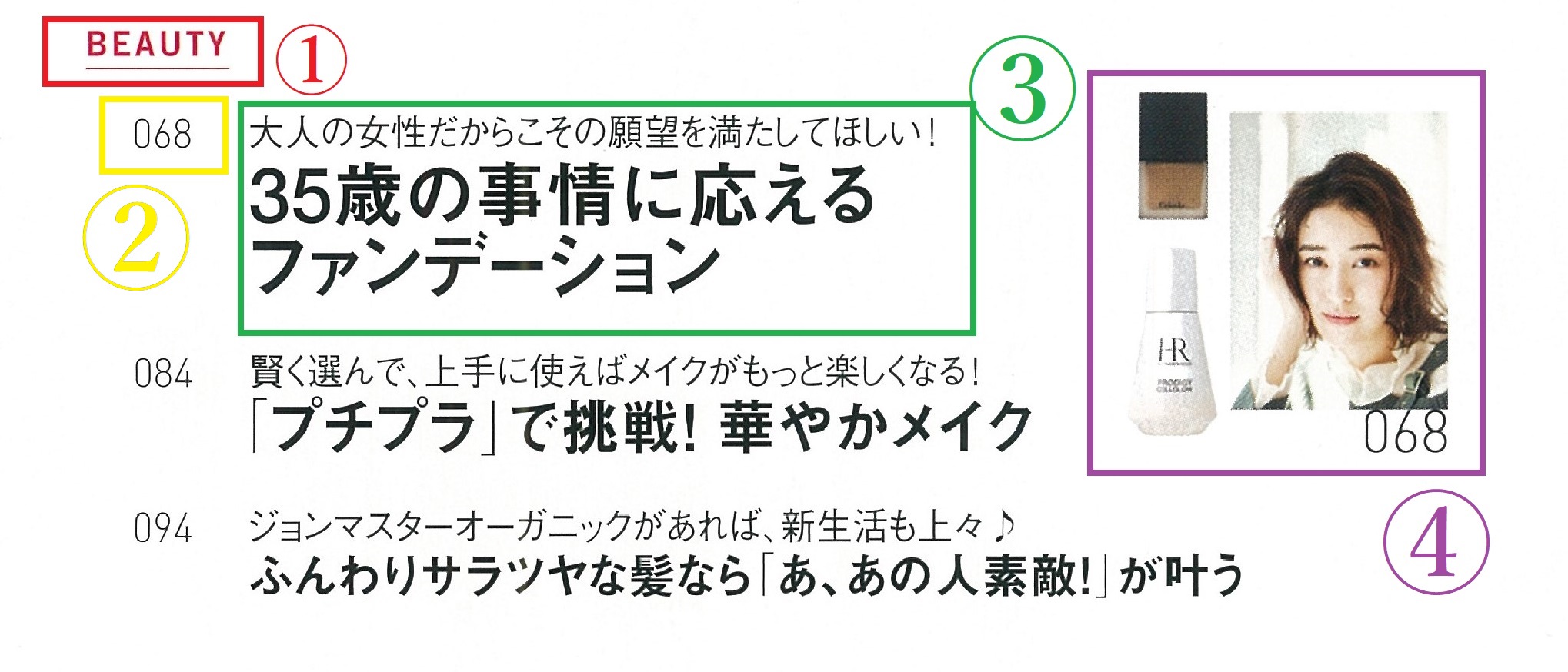

▼ 目次の一部分を切り取って詳しく解説していきたいと思います。

・目次の一部

・上の目次に対応する本文 P.68

① カテゴリーのタイトル

「BEAUTY」のカテゴリータイトルは、P.68の本文から確認できませんが、誌面情報や前号からみて「BEAUTY」のカテゴリーであることが確認できます。誌面を見てもわからないという場合もあるので、そのときは前後のページの内容や前号を参考にする必要があります。

② ノンブル

上の画像ではわかりづらいですが、ページ右下から確認できます。

隠しノンブルの場合は、ページが記載されていないので前後のページから判断する必要があります。

InRedの目次のノンブル表示は、3桁表示です。

次のような体裁です。

------------------

8 → 008

22 → 022

130 → 130

------------------

仮に修正指示で「25」と赤字が入ってきても、他と体裁を揃えて「025」と3桁表示にする必要があります。

③ 見出し

見出しは、読者にそのページを見てもらえるように興味を抱かせる文にする必要があります。そのため制作の最終工程まで細かな赤字が入ってくることがあります。

最終段階では記事内容がほぼ固まっているので、見出しの大幅な変更とはなりませんが、些細な言い回しなどの修正が入ることもあります。

そのせいで、句読点の有無など目次と本文で微妙な違いが出てきます。細かな点にも注意して一字一句確認する必要があります。

④ 画像

上の目次の画像では、女性の画像の対応は一目瞭然ですが、その横にあるファンデーションの画像も確認しないといけません。よく似た商品もあるので、画像の細部まで気を付けて確認する必要があります。

本文ページの画像が差し替えられたことによって、本文と目次の画像が不一致を起こすことがあります。

読者としては、目次の商品画像を見てそのページを開いたのにお目当ての商品がないと困惑します。文字情報だけにとらわれず、画像の対応にも注意しなければいけません。

⑤ 校正チェックのポイント[校正を終えた後]

目次の校正が終ったあとに、本文に追加訂正が入ることもしばしばあります。

ここで気を付けておきたいことは、目次と連動する本文の箇所に赤字が入った場合です。InRedの例でいうなら「見出し・画像・ページ」に変更があった場合です。

そのときには以下の点に注意しないといけません。

- 本文の見出しに追加訂正が入った場合は、目次も変更する

- 本文の画像が差し替わった(削除された)場合は、目次の画像も変更する

- 左右のページが入れ替えなどになった場合は、目次のページも変更する

※ただし目次の校正を終えてから、ページの変更が起こるということはほぼありません。最終の段階でページ変更するのは通常控えます。

まとめ[目次(コンテンツ)編]

以上、目次の校正のやり方の例を紹介しましたが、これは索引(INDEX)などでも同様です。

何かと何かを突き合わせるだけの校正はそう難しいことではありません。突き合わせ作業をしながら、どことどこが紐づいているかを考えながら校正していくのが難しいわけです。

校正・校閲も制作の一工程なので、全体を把握しておく必要があります。校正者だからゲラだけを見ていればいいというものではありません。

最初に台割(ページネーション)で全体の誌面構成を確認しておくことも大事です。前回号があるなら、事前にどことどこが連動しているのか確認しておくと後々の校正に役立ちます。

このようなことは目次だけに限らず索引や他の校正物にも応用できます。

続いては、「次号予告」の校正のやり方について紹介していきます。

2. 校正・校閲のやり方[次号予告編]

校正・校閲のチェックポイントは、企業や媒体、校正者によって変わってきます。ただ、確認するポイントが、ある程度決まってくるページもあります。

人によって目の付け所や校正のやり方が違ってくるので必ずしも正解は一つではないですが、過程は違っていても結果的には同じとなることも多いです。

そこで、校正者は「どこに気を付けて校正をしているのか?」を次号予告を通して解説していきたいと思います。

校正のチェックポイント[次号予告]

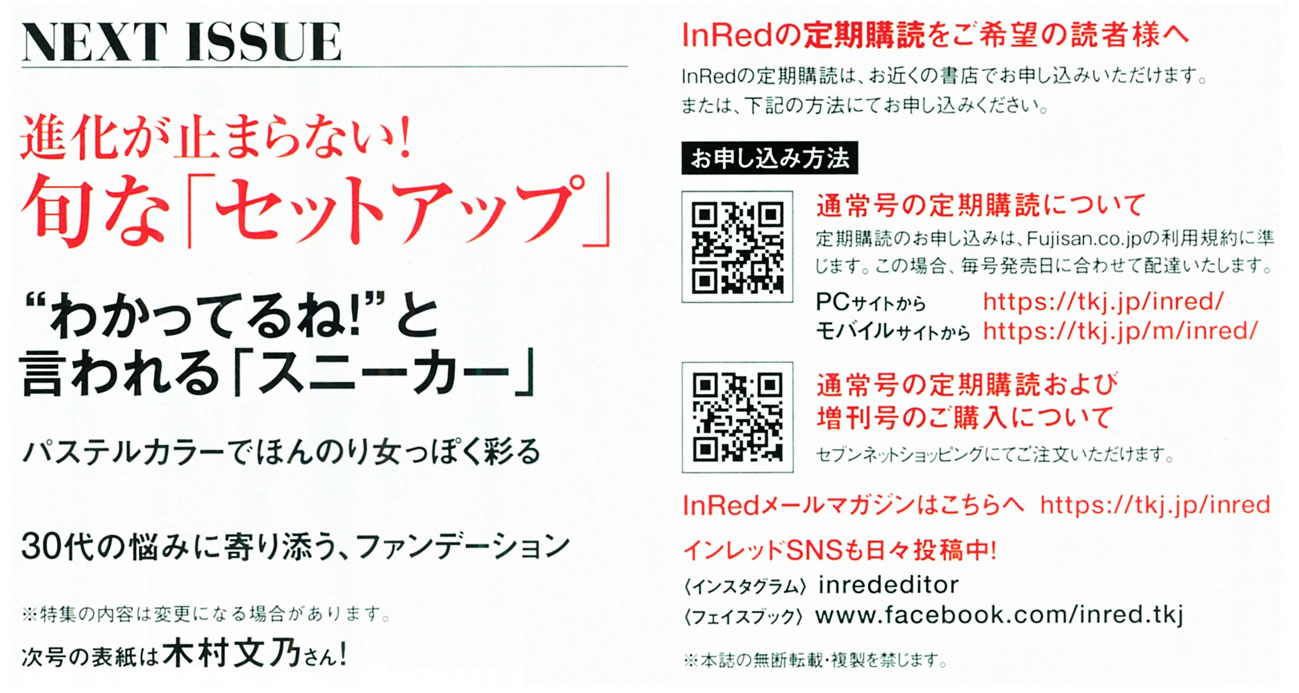

▼ 次の情報は「次号予告」です。

・定期刊行の出版物なら、大抵は巻末付近のどこかに掲載されています。

【出典:宝島社_InRed(インレッド)3月号_P.44】

この次号予告はあらゆる媒体に共通して掲載されるものですが、校正のやり方は大体似てきます。

いきなり『素読みからする』ということはありません。まずは、体裁面やお決まりのチェック項目から確認していきます。その後に素読みに入ります。

どの校正物でもそうですが、素読みから先に入ると、文章以外の間違い(体裁など)があったときに、そこに気を取られてしまい集中力が削がれるからです。そのため、素読みは後回しにします。

校正のチェックポイント[目の付け所とやり方]

▼ ① ~ ④のポイントにわけて解説していきます。

① 人名の確認

人名は、公式のプロフィールページなどで調べます。「ネット検索で上位表示されているから」「検索のヒット数が多いから」といってその情報が正しいとは限りません。特に氏名の漢字は、常用漢字でない場合もあります。確認元は公式サイトなど信頼のおけるものでチェックします。

② QRコードの読み込みチェック

QRコードは、どの媒体問わず多く見られるものです。複数のQRコードが入ることも珍しくなく、そのせいで入れ間違いもよくあります。小さすぎたり適度な余白が周りになかったりすると読み込めない場合があります。

また、2つのQRコードが近くにあると、互いが干渉して読み込めないこともあります。昔と違い、今の校正作業ではスマホも校正に必要な道具の一つです。

③ リンクチェック

リンクチェックでは、ホームページやSNSのURLを確認します。リンク項目が多いなら、ゲラのPDFをもらい、それで検索したほうが早いです。リンク切れはソフトで見つけることができますが、リンク先が正しい内容の箇所に飛んでいるかは人の目での確認が必要です。

④ 次号の掲載内容が正しいかの確認

この部分は、人によって校正のやり方がわかれるかもしれません。

1. ここに入っている文章を正として考えるのか?

→ その場合は素読みのみ

2. 次号の掲載内容を確認できる材料を用意してもらうのか?

基本は2になります。次号の情報を確認できる原稿などで照合します。

⑤ 体裁の確認(ファント・色・バランスなど)

・見出し系の文字は赤色になっていることがわかります。

文字色はちゃんと区別されているので問題ありません。

・フォントの一部は明朝系ですが、それ以外はゴシック系で統一されています。

・級数や太字の設定も違和感のあるものは特にありません。

・左の段と右の段で、高さ(位置)も揃っています。

・文も左ソロエで統一されています。

・不自然なアキもありません。

左右の段の高さや文頭文末の揃えは、面倒ですがちゃんと定規をあてて確認します。目視だと揃っているように見えても、定規をあててみると1~2mmズレていることがあります。

レイアウトされる要素によって、目の錯覚で揃っているように見えたり、逆にズレて見えたりすることがあります。

⑥ 素読み

そして最後に素読みに入ります。

誤字脱字、適切な用字用語の使用、表記統一などです。素読みの範囲は、各媒体によって違ってきます。

無限に予算と時間があるわけではないので、できる範囲は限られてきます。良かれと思って何でもやっていると、いずれ自分で自分の首を絞めることになりかねません。どこまで素読みで確認するかは、担当者と事前に決めておく必要があります。

校正・校閲では、作業項目の明確な線引きは難しいところですが、自分なりの基準を持っておかないとズルズルと言われたままに流されていくことになります。

タイトルの「NEXT ISSUE」は簡単な英単語ですが、辞書でのチェックを忘れずにしましょう。簡単な英単語ほどスペルミスが多いです。

『多分あっているだろう』『こんな簡単なスペルを間違っているはずがないだろう』という思い込みから、誰にも気づかれずに間違いがスルーされることもあります。

まとめ[次号予告編]

実際には、次号予告のようなものは前述した校正項目をすべてやる必要はありません。

文章を読めばわかると思いますが、定型文だとわかります。ということは、過去号にも同じ文章が掲載されているはずです。

定期物件では過去号からの流用ということがよくあります。そのため過去号を入手して、それと照合するほうが効率的です。

校正を依頼されたら、そのまますぐに校正作業に入るということではなく内容をサラっと確認します。過去号などから参考にできる箇所があるなら、ちゃんと用意してもらいましょう。

校正依頼者が忘れているということもよくあります。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)