目 次

文章校正の基本:その指示だけで大丈夫?よくある見落としがちなミス

文章の校正をしていて、「誤りを見つけたので赤字を入れた」「何か不自然な点があるので疑問出しをした」という流れは通常ですが、赤字や疑問を入れたことによって、新たにおかしな箇所が生じるケースがあります。

この記事では、そういった新しく発生する誤りについて実例を交えて紹介してきます。

実例①:ヒントは前に隠されている

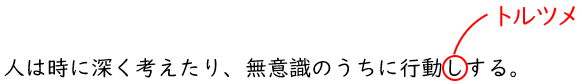

<赤字例>

「し」が余計なので、「トルツメ」を入れた赤字です。

「行動しする」が「行動する」となります。この箇所だけを見れば何もおかしくありません。

ただ、文の前半を見ると「たり」が出てきます。

![]()

「たり」は一般的に繰り返して使用するものです。

(例)見たり聞いたりしたこと」

【出典:『新明快国語辞典』(三省堂)】

そこで考えられることは、もしかして繰り返しの「たり」が抜けているんじゃないか?ということです。

![]()

それを考慮すれば、修正方法は「し」の「トルツメ」以外にも考えられます。必ずしも修正方法は一つとは限りません。

<修正例>

(1)「たり」を入れる。

→ 結果:人は時に深く考えたり、無意識のうちに行動したりする。

(2)「し」のトルツメに合わせて、前の「たり」も削除する。

→ 結果:人は時に深く考え、無意識のうちに行動する。

間違いを見つけてその部分だけに意識が行ってしまうことはよくあります。一方で、赤字を一か所入れた場合、その付近にはもう間違いがないと考えてしまうこともあります。こういう思い込みは誰にでも起こります。

特に修正作業をするDTPオペレータは、修正時に赤字そのものに集中しすぎるあまり、前後の文字にまで意識が行かないことがあります。

そういった状況では次のような間違いが起こりやすくなります。

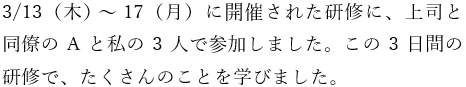

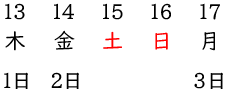

実例②:答えは一つでない

<例文>

<おかしい箇所>

普通に考えると、「3/13(木)~17(月)」は「3日間」ではなく「5日間」と解釈されます。ただ、この解釈だけはでなく、他にもいくつかの修正方法が考えられます。

<修正例>

(1)日数が間違っていて、「3日間」を「5日間」に修正する。

(2)期間が間違っていて、「3/13(木)~17(月)」を修正する。(例:3/12(水)~14(金))

他の解釈として、文章中には「上司」「同僚」とあるので、企業の研修で行ったとも推測できます。一般的に土・日が休みになる企業は多いため、土・日を除いた研修と考えられなくもありません。そうであれば、「3日間」で正しいことになります。

この考えが正しい場合、「3/13(木)~17(月)」のままだと誤解を与えるため、「3/13(木)・14(金)・17(月)」と文を変更する可能性もあります。

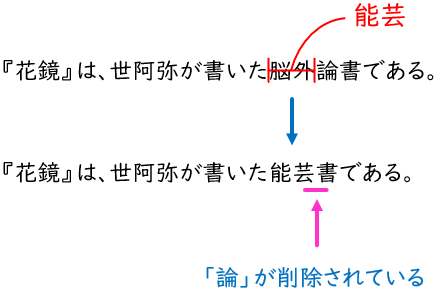

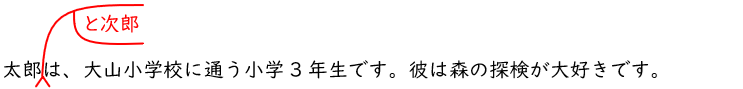

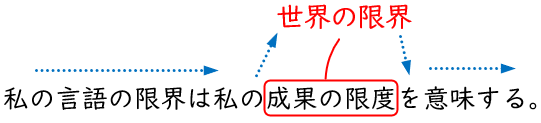

実例③:前後で対応しなくなる

<赤字例>

<修正結果>

![]()

修正結果を見ればわかる間違いですが、この手の間違いは赤字を見た段階でどこかに影響がないかを考えることも大切です。

赤字が反映された結果を想定して、前後の文脈が自然につながっているか、全体の整合性がとれているかの確認も必要です。

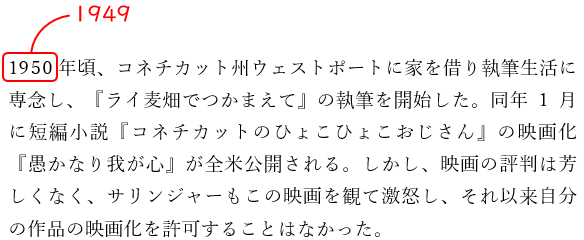

実例④:判断できない不一致

<赤字例>

<修正前の文章>

<修正後の文章>

ここでの「同年」は、修正前の1950年に対して、「同年(1950年)」なのか、修正後の1949年に対して、「同年(1949年)」なのか判断できません。

仮に、修正前の1950年に対して、「同年(1950年)」であれば少し厄介です。1949年に修正されることで「同年(1950年)」は「翌年(1950年)」となります。

<修正結果>

年月日に関連する間違いはよくあります。何かおかしいと感じれば、正確を期すためにも、もう一度資料などを振り返り確かめるのが適切な判断です。特に、人物の経歴や歴史に関する内容では、年月日が頻繁に出てくるため、赤字が入った場合には他にも影響する箇所がないか確認するのが賢明です。

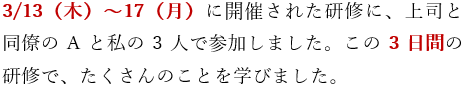

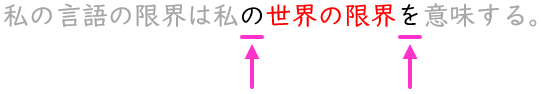

実例⑤:適切な疑問出し

校正をしている際、不自然な部分にばかり目が行き、文章の前後のつながりにまで意識が及ばないことがあります。

普段なら気づけるはずのことでも、急いでいたり集中力が落ちていたりすると、視野が狭くなり見逃してしまうことがあります。特に、赤字に比べると疑問出しは重要度が低くなりがちなため、見直しの際にも意識が向きづらくなる傾向にあります。

この点を踏まえて、次の例文を見ていきます。

<例文>

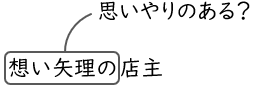

![]()

「想い矢理」が「思いやり」の誤変換だと思い、疑問出しをしたとします。

この疑問が採用された場合、次のようになります。

![]()

指摘した通りに反映されてはいますが、後ろの言葉とのつながりが不自然になります。

![]()

この場合、適切な疑問出しを考えると次のようになります。

最初に誤変換だと思った「想い矢理」だけではなく、前後のつながりも考慮した疑問出しが必要となります。

間違いを見つけると、そこにだけ意識がフォーカスしてしまい周りが見えなくなることは多いです。

校正の作業中には、赤字や疑問が入った箇所に意識が引っ張られることはよくあります。それ自体は仕方のないことですが、見直しをする際に文章の流れや全体のまとまりも忘れずに確認しましょう。

おわりに

①~⑤のような事例は特別なケースではなく、どのような媒体にも起こりやすいものです。ただ、起こっていても誰も気づかず、そのまま見逃されているケースも存在します。

理想は、赤字や疑問を入れる際に、他の部分と矛盾がないかを確認することです。そして、修正が終わった後も、指示どおりに反映されているかを確認し、そのうえで文章全体の流れや意味のつながりを見直すことです。

(1)文章全体を見直す

・赤字や疑問を入れた際は、文のつながりも考慮して読み直します。

(2)赤字の前後も含めて確認する

・修正後の確認は、前後の文字も含めて確認します。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)