目 次

校正原稿は誰が管理するもの?管理方法と基本的な考え方

校正原稿の管理は非常に面倒です。大きな物件になればなるほど関与者も多くなり、クライアントの担当者も増えます。

原稿はクライアントから手配されるものだけでなく、社内で作成されるものもあります。そうした社内外で発生する原稿を逐一管理するのはかなりの労力が必要となってきます。

しかも、いつどのタイミングで原稿が発生するのか読めないことも多いです。

※ここでの校正原稿は、校正者が使用する原稿ではなく、クライアントを含め制作関与者が校正で使用する原稿すべてを指しています。

1. 原稿管理とは?

原稿は、初校・再校・三校などで使用したものだけとは限りません。

原稿管理は、仕事を受注したときから既に始まっています。

原稿は、制作物の作成過程で生じた、紙・データ問わずすべての情報になります。他にも、取材原稿・コピー原稿からはじまり、クライアントとのメールでのやり取り・追訂などの突発的なものすべてが原稿になります。

これらの原稿の管理だけでなく納品後の原稿の保管まで含めて、原稿管理とされます。

物件進行時には、原稿管理は煩わしいので後回しにされがちですが、延ばせば延ばすほど収拾がつかなくなります。

「あの原稿どこだったかな……?」と思って、原稿の山を探っているようであればもう手遅れです。

2. なぜ納品後にも原稿を保管しておく?

万一のクレームなどの場合に備え、エビデンスとして保管しておきます。ミスは制作過程で起こったものだけでなく、クライアントから手配された原稿の指示が間違っているということもあります。

そのため責任の所在がどこにあるのかを見極めるために保管しておく必要があります。

またクレームへの備えだけでなく、次回の制作に向けての改善点の洗い出しやマニュアル作成、勉強材料などに使えることがあります。具体的には次のようなことがあげられます。

1. 気づき

作業中は気づかなかったが、時間を置いてから見直すことで見えてくること

2. 改めて再認識させられること

注意事項やクライアントが気にしていたことなど

3. 記憶の定着

作業内容や進行フローなど

4. マニュアル作成の材料

3. 原稿の保管はいつまで?

その媒体に有効期限が明記されているなら、それまでを目途に保管しておきます。通販カタログなどでは、裏表紙に有効期限が記載されていることが多いです。有効期限がないなら、次に新しい号が発行されたときを目途にします。

校正原稿の管理ポイント

1. 原稿(情報)の管理者を決める

誰が管理するのか?

これは、編集者や案件の責任者、進行管理の役割になるパターンが多いです。関与者それぞれが原稿を管理するのは、情報が分散されてミスのもとになります。

ただし原稿は関与者全員のものなので、管理者任せにしないようにするのが基本です。

今では原稿や情報の分散を防ぎ、一か所に集約するために、オンライン校正が導入されていることも多いです。

2. 原稿の保管場所を決める

原稿の保管場所を関与者で明確にします。

個人情報を含むものなら必ず鍵付きロッカーに保管しないといけません。

画像やイラストのデータも保存先を事前に決めておく必要があります。普通の会社であれば、保存先のフォルダ名やファイル名の付け方は、厳密にルール化されています。

3. 見つけやすく・わかりやすく整理する

誰が見てもどの段階の原稿かわかるように、原稿の最初のページには日付を記入します。初校原稿・再校原稿のように、どの工程で使用した原稿かも大きく書いておきます。

商品情報など多数あるものはファイリングしておくと探しやすくなります。

付箋を貼ってわかりやすくすることもありますが、強粘着の付箋は長時間圧を加えていると剝がれにくくなります。

また、横向きに付箋を貼ると、封筒などに入れる際、付箋が引っ掛かり取れることがあるので注意が必要です。

4. 複数の原稿は一本化すべき?

原稿に必要な情報は、バラバラにせず別紙なども一つの束としてまとめておきます。

電話などで指示を受けたときも、指示を受けた日時と指示内容を書面化して、原稿と一緒に別紙として添付しておきます。

場合によっては、書面化したものを先方に送り再度確認します。電話や口頭での指示は曖昧になりやすく、人によって捉え方も変わってきます。そのため曖昧な指示は書面にして確認を取るようにします。

少し手間ですが、後々のミスと比べたら大したことではありません。こうすることでクライアントにも安心感を与えます。

複数原稿がある場合に、それぞれの赤字を集約して一つの原稿にまとめる場合があります。この場合、転記の際の書き間違いのリスクがあるため、転記してまで一本化するかは会社の方針によります。

ヒューマンエラーを除去するためにも、なるべく転記は避けておいたほうが無難です。転記するのであればダブルチェックは必須です。

5. 原稿は時系列で管理

基本的なことですが、原稿には必ず日付を明記し時系列に並べ管理しておきます。

制作の段階ごとにマーカーなどで色分けしておくのもわかりやすいです。

[色で分類する例]

時系列があやふやになりやすいのが、メールでの修正指示です。メールでの指示が頻繁にあるようであれば、他のメールに埋もれないように紙に出力して保管するか、PDF化してデータとして保存しておきます。

メールをPDFとして保存するには、Gmailなら、通常のプリントの操作を行い送信先を「PDFに保存」とするだけでできます。非常に簡単で便利です。

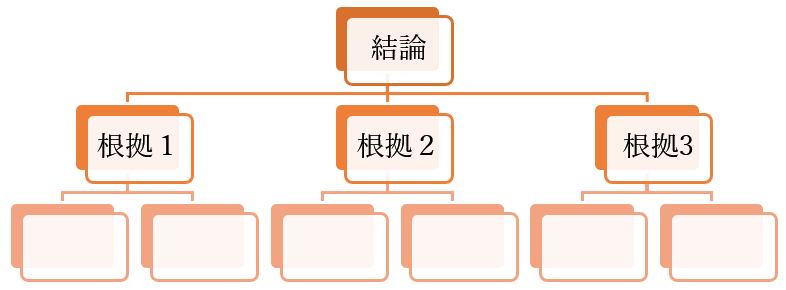

管理の基本的な考え方は、ツリー思考が応用できます。

この階層構造の図は、思考整理や情報整理に用いられるものです。原稿の管理にも応用できます。

6. 返却する原稿のコピーを残す

制作過程で使用した原稿は漏らさず保管するのが原則です。万一、ミスがあった場合に手元に原稿がないと確認のしようもありません。

現在ではコピーして紙に残すよりも、スキャンしてPDFにしてデータで保管しておくことが多いように思えます。

最終的な保管の際の分類には、次の情報を組み合わせて残しておくと、後々検索しやすく便利です。

・クライアント別(五十音別)

(例)A社、B社、C社…

・業界別

(例)教育系、医療系、アパレル系…

・媒体別

(例)カタログ、月刊誌、週刊誌、社内報、パンフレット…

・制作担当者別

(例)営業担当A、編集担当B、デザイナー担当C…

7. 情報は一人で抱え込まない

![]() 関与者の多いプロジェクトでは、誰か一人だけしか知らないという情報は危険です。その本人が忘れていた場合にはリカバリーすることもできません。

関与者の多いプロジェクトでは、誰か一人だけしか知らないという情報は危険です。その本人が忘れていた場合にはリカバリーすることもできません。

関与者での情報共有は、進捗管理などの場面で密に共有しておきましょう。これも口頭でなくメールや書面化して、形に残るものにしていおいたほうがよいです。

今では情報共有ツールもたくさんあるので、そういうツールを使って管理するのも手です。外出先でもすぐに皆と共有できるので安心です。

おわりに

モノづくりにおいては、その制作過程の良し悪しが制作物にも反映されてきます。

「終わり良ければ全て良し」ということではなく、制作過程の途中にも気を配るのがモノづくりの基本です。校正原稿の管理方法一つとってみてもモノづくりに対する姿勢がうかがえます。

繁忙期に原稿管理の方法を見直すのは難しいので、繁忙期が来る前に余裕をもって管理方法を見直しておくといいかもしれません。

![Excelで表記ゆれをチェックする方法[校正作業の効率化]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/04/Notation-distortion-check-tool-in-Excel-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)