![原稿との突き合わせ校正(引き合わせ校正)の実技解説[校正の基本のやり方を紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/08/Demonstration-of-proofreading-techniques.jpg)

校正のやり方完全解説:突き合わせ校正(引き合わせ校正)

今回は、原稿とゲラとの突き合わせ校正(引き合わせ校正)のやり方を紹介したいと思います。

突き合わせとは、比較して一致しているかを確認すること。もしくは、比較して照合することです。この突き合わせは、引き合わせともよばれ、校正者には必須の作業といえます。

この突き合わせの作業は、校正者でなくとも、編集者や進行管理、ライター、デザイナー、オペレーターでもやることがあります。

校正のスキルアップには経験も大切ですが、やり方や見るべきポイントを知っておくことも大切です。少しやり方や視点を変えるだけでも、見落としのリスクをグンと減らすことができます。

1. 校正前に準備するもの

最低限の文房具の紹介は割愛しますが、マーカーの「ブルー」か「グリーン」のどちらかと、30㎝程度の物差しをご用意ください。

マーカーを使用するのは、校正して確認した箇所を塗りつぶしていくためです。マーカーで塗りつぶすことによって、チェックした箇所と、チェックしていない箇所を明確に浮き彫りにすることができます。これは、自分だけでなく、第三者が見ても一目でわかるので、非常に効果的な確認手段です。

「ブルー」や「グリーン」のマーカーより、目立つ色の「ピンク」や「オレンジ」のほうがいいと思う方もいるかもしれません。

「ピンク」や「オレンジ」のマーカーは部分的なチェックには有効ですが、校正の塗りつぶし作業には向いていません。誌面の広範囲に使用し、かつ長時間の作業には、発色がよく目立つ色がゆえに、チカチカしてかなり目の負担になってきます。また、色が際立つゆえに、校正ゲラに入れた赤字や鉛筆の疑問だしが目立たなくなってしまいます。

チェックの入れ方としては、他にも鉛筆で「レ点」でのチェックもありますが、マーカーのほうが瞬時に確認した箇所を判断できるので、チェック漏れを防ぐには有効です。

何もチェックをせずに校正をするのは、チェック漏れのリスクが高まるだけなのでおすすめしません。

校正ミスやチェック漏れが多いという方は、やり方を少し変えてみるだけでも精度は変わってくるはずです。マーカーを使ったチェックをこの機会にぜひ一度試してみてください。

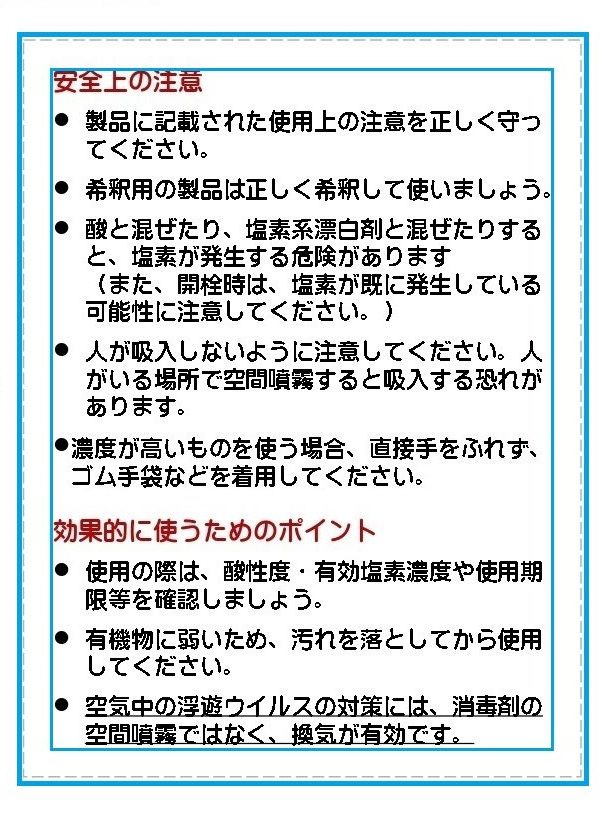

2. 校正材料

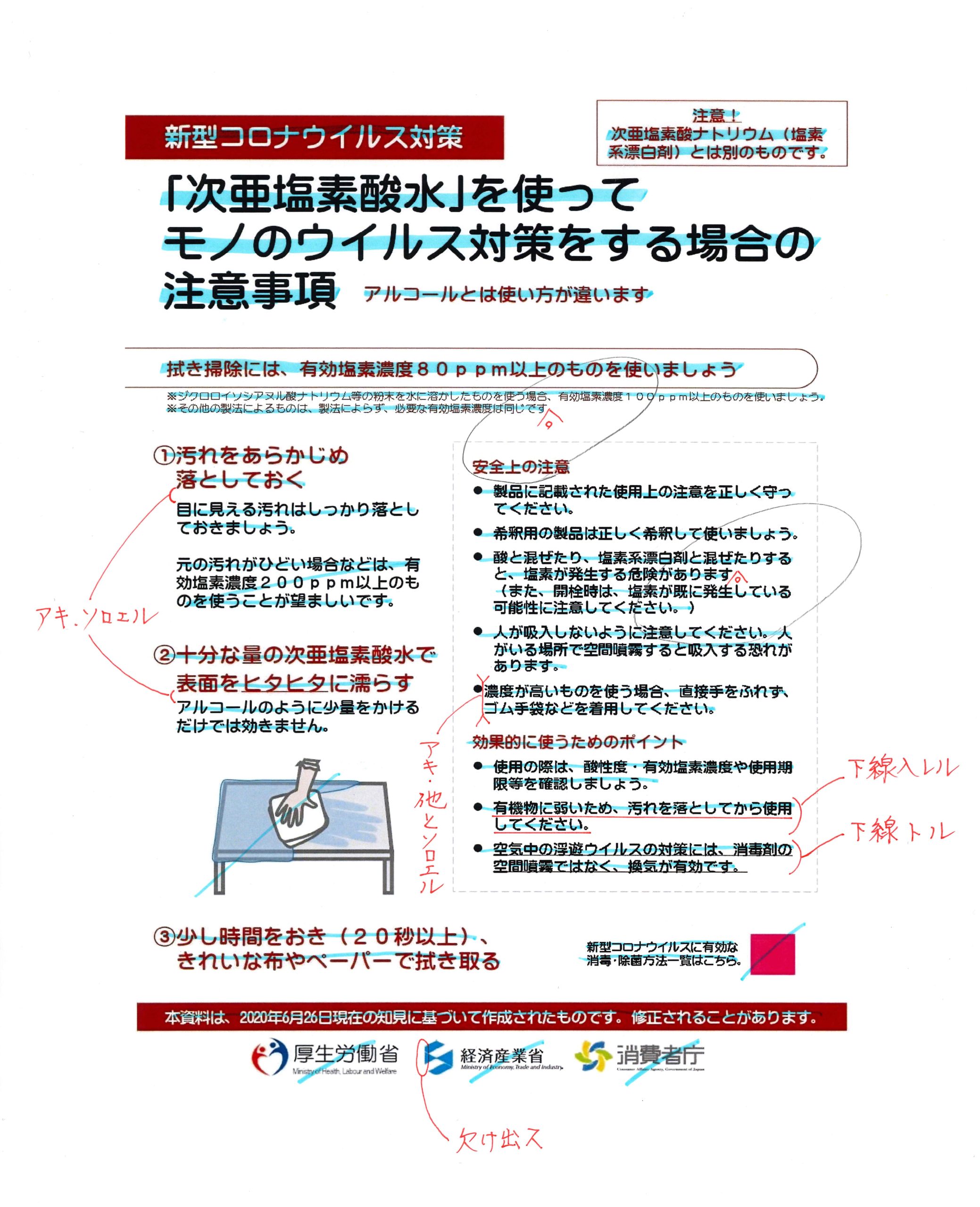

今回は、社内のデザイナーが校正を依頼してきたという想定で校正作業をしていきたいと思います。

以下、校正する材料(原稿と校正用のゲラ)を社内のデザイナーが持ってきたとします。

▼ 原稿:計2枚

「テキスト原稿×1枚」と「別紙原稿(イラスト・ロゴ確認用)×1枚」

■ テキスト原稿

■ 別紙原稿(イラスト・ロゴ)

▼ 校正ゲラ

※本来ならトンボが必要ですが付けられませんでした。申し訳ございません……。

・トンボとは?

下の画像の4隅にあるものがトンボです。各トンボの中央にある十字の形状のものは、センタートンボとよばれます。校正にとってトンボは、塗り足しの確認やパタパタ(めくり合わせ)の際の基準点となります。

■ 素材は以下からダウンロードできます。

------------------------------

・原稿2枚 ⇒ こちら

・校正ゲラ ⇒ こちら

・トンボ ⇒ こちら

------------------------------

【出典:経済産業省「厚生労働省・消費者庁と合同で、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について取りまとめました 」を一部改変】

3. 校正の依頼内容

▼ デザイナーからの校正依頼内容は、以下の通りです。

新規のお仕事なんですけど。

クライアントから支給された原稿が、これとこれ(テキスト原稿と別紙原稿)です。で、私が作ったものがこれです(校正ゲラ)。

テキストは全部、支給されたデータを流し込みで入れてます。イラストとロゴも支給してもらったものをそのまま使ってます。ラフ(※)は作ってないんで、情報がいい感じに誌面に収まってたらOKとしてください。

とりあえずは、この原稿の情報が全部入ってたらOKです。

あと、素読みは今の段階ではやってもらわなくて大丈夫です。担当の方がリライトするかもって言ってたから、今やるとムダになると思うので。素読みは情報が固まってから、またお願いに来ます。

明日の午後3時ぐらいまでにUPしてもらえると助かります。何か不明な点があったらいつでも聞いてください。終日社内にいますので。

それでは、よろしくお願いします。

【ポイント】

1. どんな些細なことでも依頼内容は、必ずメモに残しておきます。特に「作業内容」と「納期」は必ず確認しておきましょう。

2. ラフ

ラフは、テキスト情報やイラスト、画像などの要素をどこに配置するのかを簡単に書いた指示書です。作成する人によって、作り込みの差が非常に大きく千差万別です。手書きのかなりざっくりしたものもあれば、キレイにソフトで作ってくる人もいます。正解といえるものがありません。

ネットで『ラフで画像』で検索すると参考になるものがたくさん出てきますので一度ご覧ください。

・グーグルの画像検索結果に飛びます ⇒ ラフ

4. 校正内容の再確認

1. 校正材料の確認

手配された原稿と校正ゲラを、サラっと見て校正する材料が揃っているか確認します。今回は、原稿もゲラも少ないので確認するほどでもないですが、大きな物件になると、原稿が抜けていたり校正ゲラが足りていなかったりということがあります。そのため事前の確認は大切です。

2. 作業内容のまとめ

作業内容は、取ったメモで振り返ります。

以下、振り返り内容です。

-------------------------------------------------------------

・新規のお仕事

・原稿との突き合わせのみ

・ラフはないので、情報が適切に収まっていたらよい

・テキストはコピペなので、基本は文頭文末の確認でOK

・素読みは今回なし

・明日の15時まで

-------------------------------------------------------------

ここで、文頭文末の確認について少し掘り下げてみます。

5. 文頭文末って、どこ?

1. 確認するポイントは?

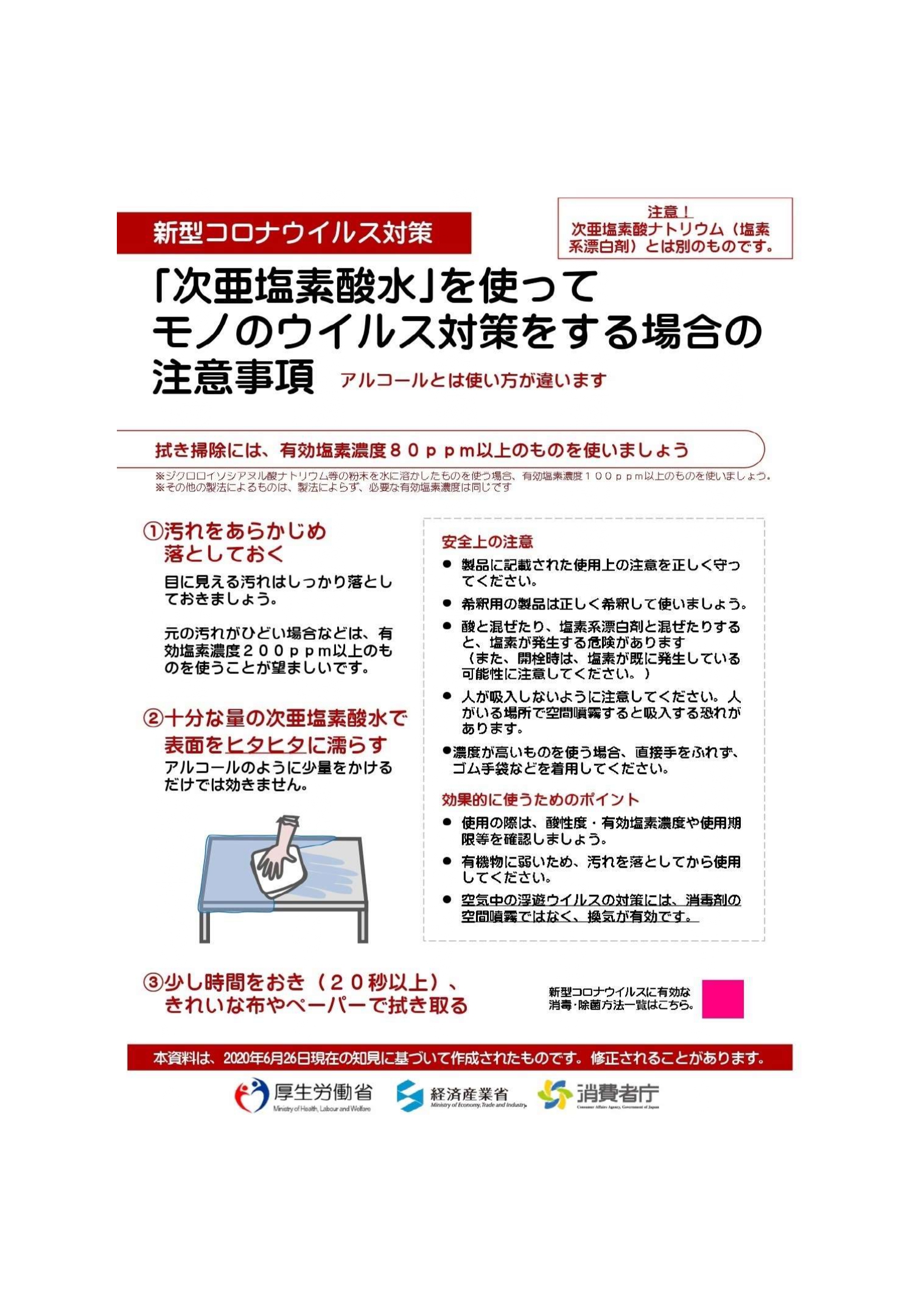

このような段落だと、確認ポイントは2点だと思われがちです。

ですが、基本は改行されている段ごとに文頭文末を確認していきます。

なぜかというと、テキストを流し込んだ際に、改行設定が取れて文頭の1字下げがなくなっていることがあるからです。

そのため、この場合の確認ポイントは2点でなく、4点になります。

2. 文頭文末は何文字確認する?

文頭文末といっても1字だけの確認でなく、数文字(3~5文字程度)の確認が必要です。

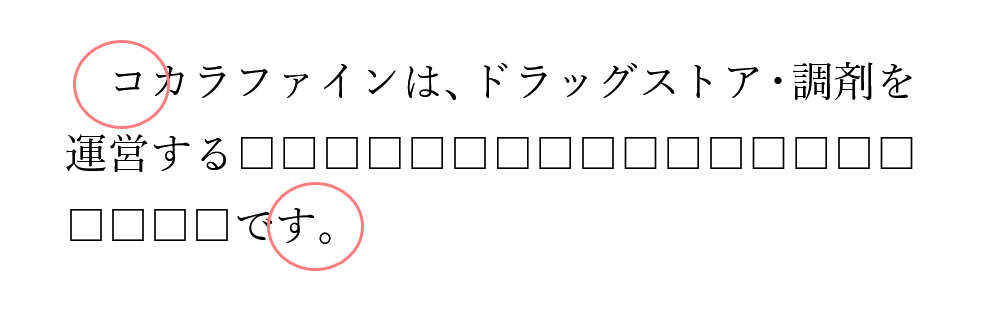

以下のテキスト原稿を流し込んだとき。

■ テキスト原稿

『 ココカラファインは、ドラッグストア・調剤を運営する□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□です。』

■ テキストを流し込んだ結果

「テキスト原稿」と「流し込み結果」の文頭文末の1文字だけを確認すると、「コ」と「。」は一致しているのでおかしくありません。

ですが、よく見ると文頭の「コ」が一つ抜けています。

「ココカラファイン」が「コカラファイン」になっています。

これは、コピペ範囲を間違ったよくあるケアレスミスです。頻繁に起こるミスなので、文頭文末といっても1文字だけの確認ではなく、3~5文字程度は確認するようにします。

・確認する範囲

文末は句点があるのでわかりやすいですが、文体によっては「……」などで終わることもあります。1文字の確認だと、「……」が「…」になっていても気づけない可能性があります。

文頭文末は、コピぺするときに選択範囲のミスが非常によく起こります。そのため、文頭文末の確認でいいと言われても、校正するときには、常に数文字単位で見るクセを付けておくようにしましょう。

3. 本当に文頭文末だけでいいの?

これは校正の現場判断になってくるところですが。

A.完全に文頭文末だけしか確認しないのか?

B.文頭文末はしっかり見て、それ以外の文章はサーっと流して見るのか?

基本は「B」のやり方で確認するほうが無難です。

なぜなら、テキストを流し込んだときに、書式の設定(上付き・下付き・斜体・太字など)が取れることがあるからです。

次のようなことが、テキストを流し込んだときに起こる可能性があります。

文頭文末の付近にある文字なら気づくこともできますが、文章の中央に入っている場合には、文頭文末だけの確認だと気づけません。

そのため、文字をサーッと見るというよりも、原稿で書式設定がされている箇所がないかサーッと目で追う感じで見ていきます。

校正しながらポイントを勉強_実技解説

1. マーカーでの塗りつぶし

ここからは、実際に原稿とゲラとを突き合わせて確認していきます。

塗りつぶしのやり方に、特殊なやり方はありません。確認した箇所をマーカーで塗るだけです。ただし、塗る箇所の間違いや塗り忘れには気を付けましょう。

■ それでは、原稿と校正ゲラを横に並べて、最初の文字から確認していきます。

テキスト原稿の1行目は、「新型コロナウィルス対策」の文です。

これぐらいの短い文だと、文頭文末の数文字にこだわらすに全部確認したほうが早いです。

▼ テキスト原稿(1行目)![]()

▼ 校正ゲラ

実際にマーカーで塗りつぶしたものが次のようになります。

テキスト原稿にも、確認した箇所にはチェックが必要です。

ただ、原稿へのチェックは「レ点」程度で大丈夫です。

▼ テキスト原稿のチェック例![]()

以下、同様の手順で原稿と校正ゲラを見比べて、確認した箇所をマーカーで塗りつぶしていきます。

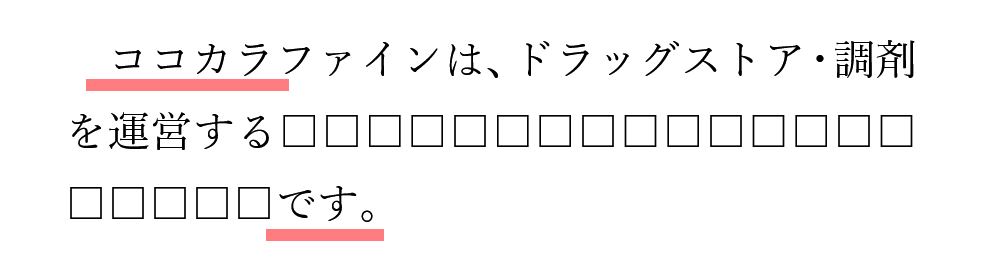

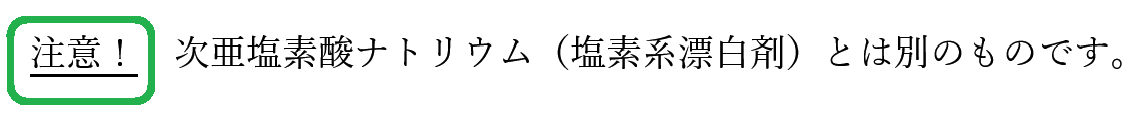

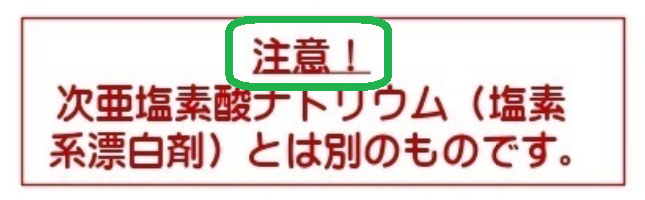

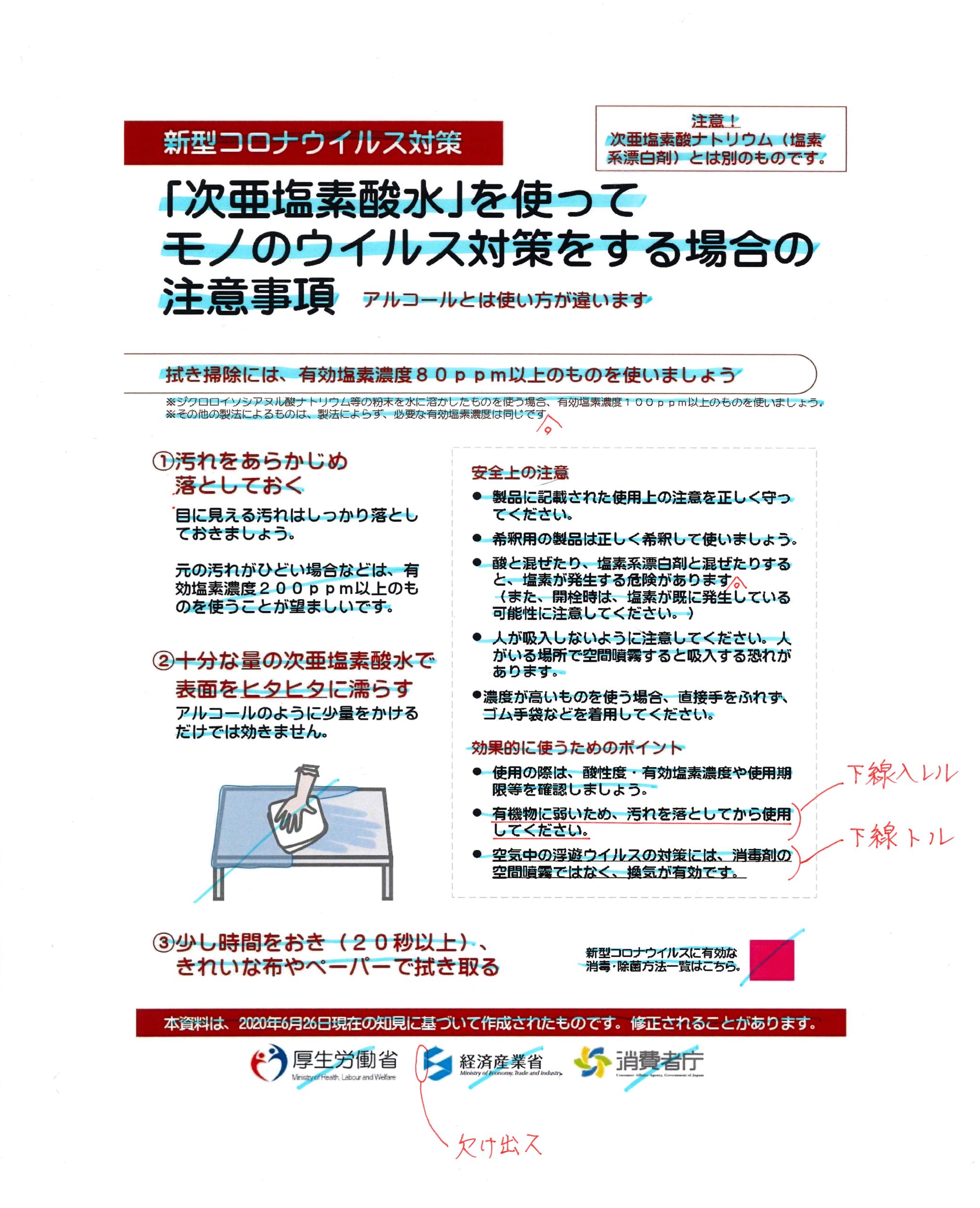

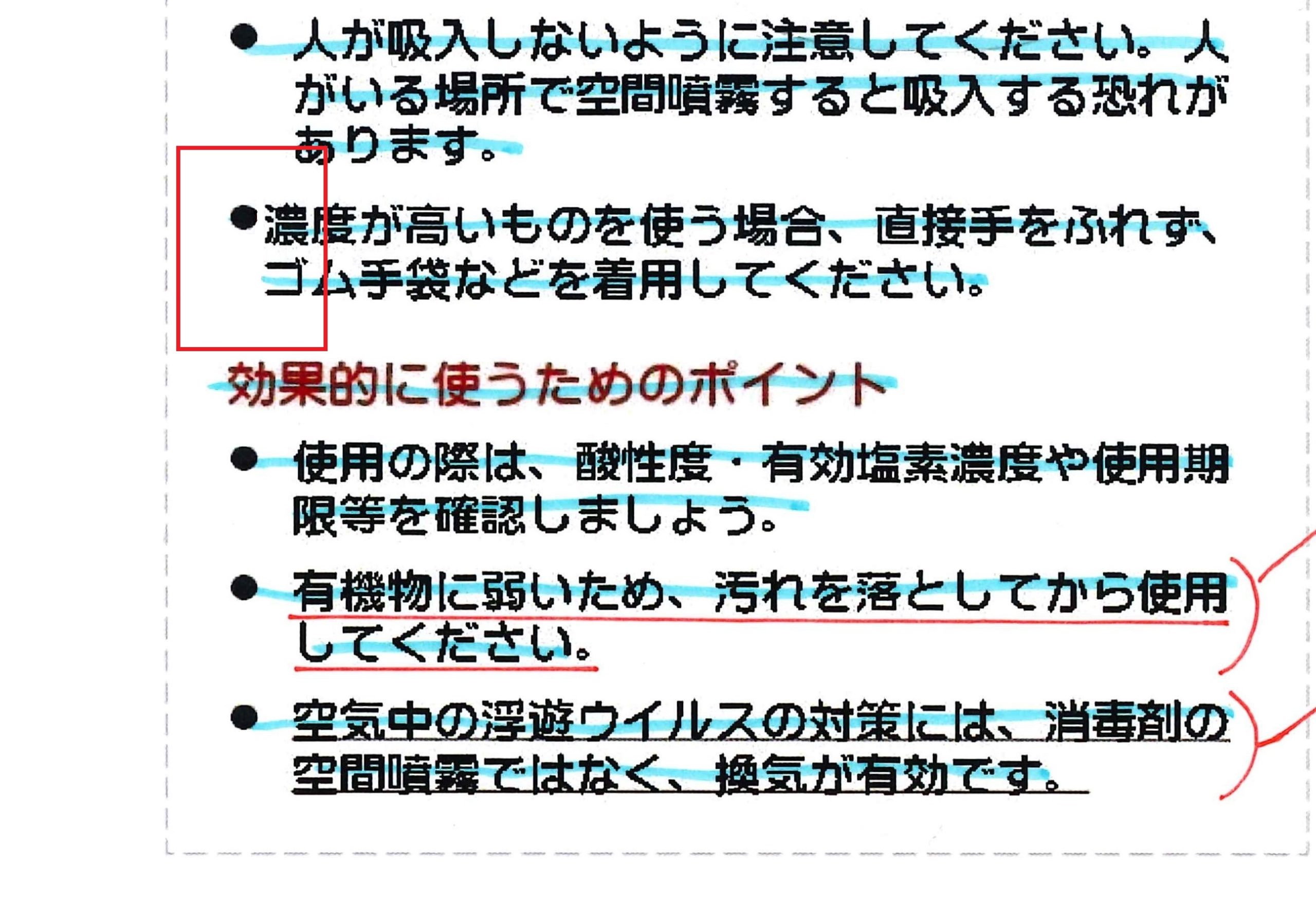

2. 原稿の細部も確認①

▼ テキスト原稿(2行目)

▼ 校正ゲラ

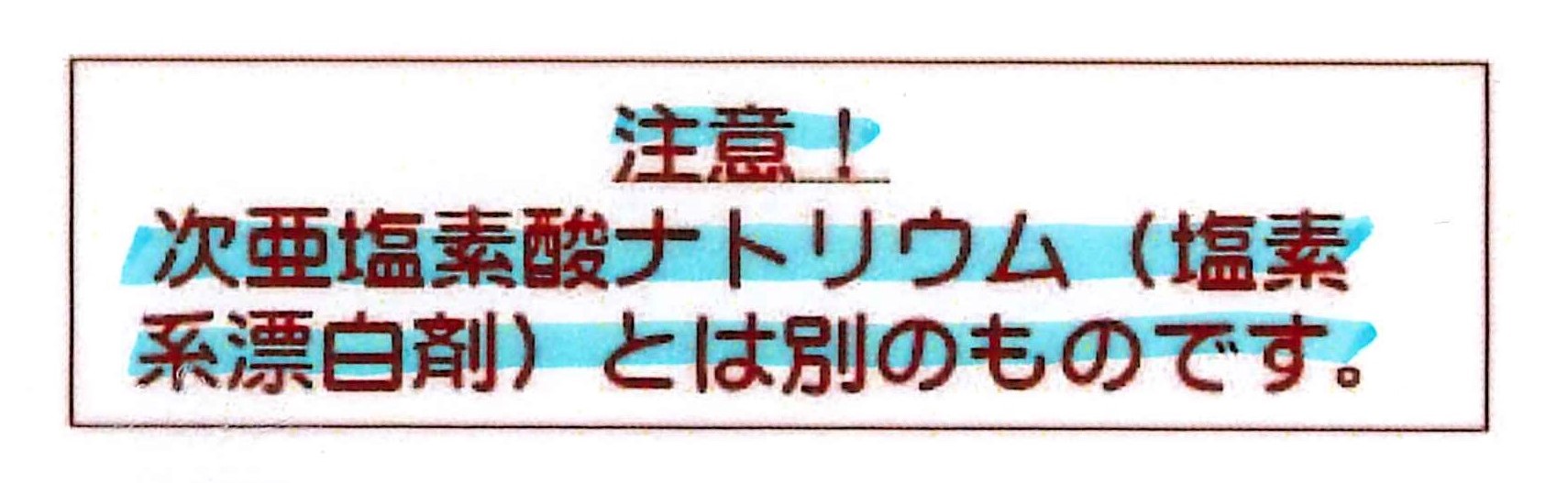

テキスト原稿では「注意!」に下線が入っています。この下線も、校正ゲラに反映されているか確認が必要です。原稿の情報は、すべて反映していなければいけません。

ただ、この下線をそのまま反映するのか? この下線を文字の強調と捉えて「注意!」の文字を大きくしたり、色を変えたりするのか? など色々な強調の方法があります。

ここでは、そのまま下線を活かしているので、これで良しとします。

【結果】

3. 改行部分

▼ テキスト原稿(3行目)![]()

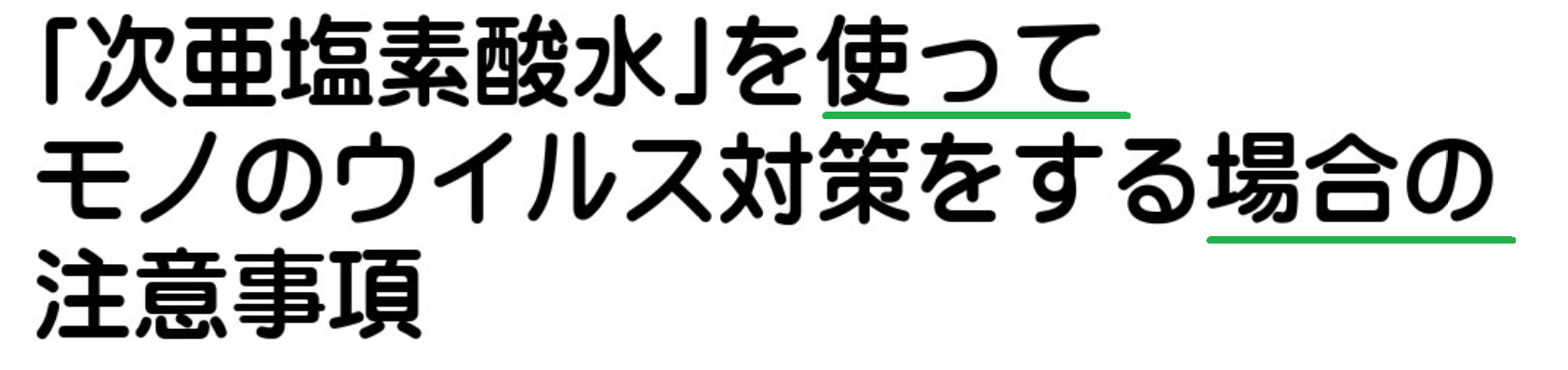

▼ 校正ゲラ

見出しにあたる部分です。1行で収まらないため、校正ゲラでは3行に改行されて入っています。このような意図的に改行して収めている文は、改行箇所の前後の文字が削除されてしまうミスがあるので要注意です。

また、意図的に改行されているときは、文の区切りのいいいところで改行されているかの確認も必要です。ここでは、「使って」と「場合の」の後で改行されており、文の区切りもよいので問題ありません。

【結果】

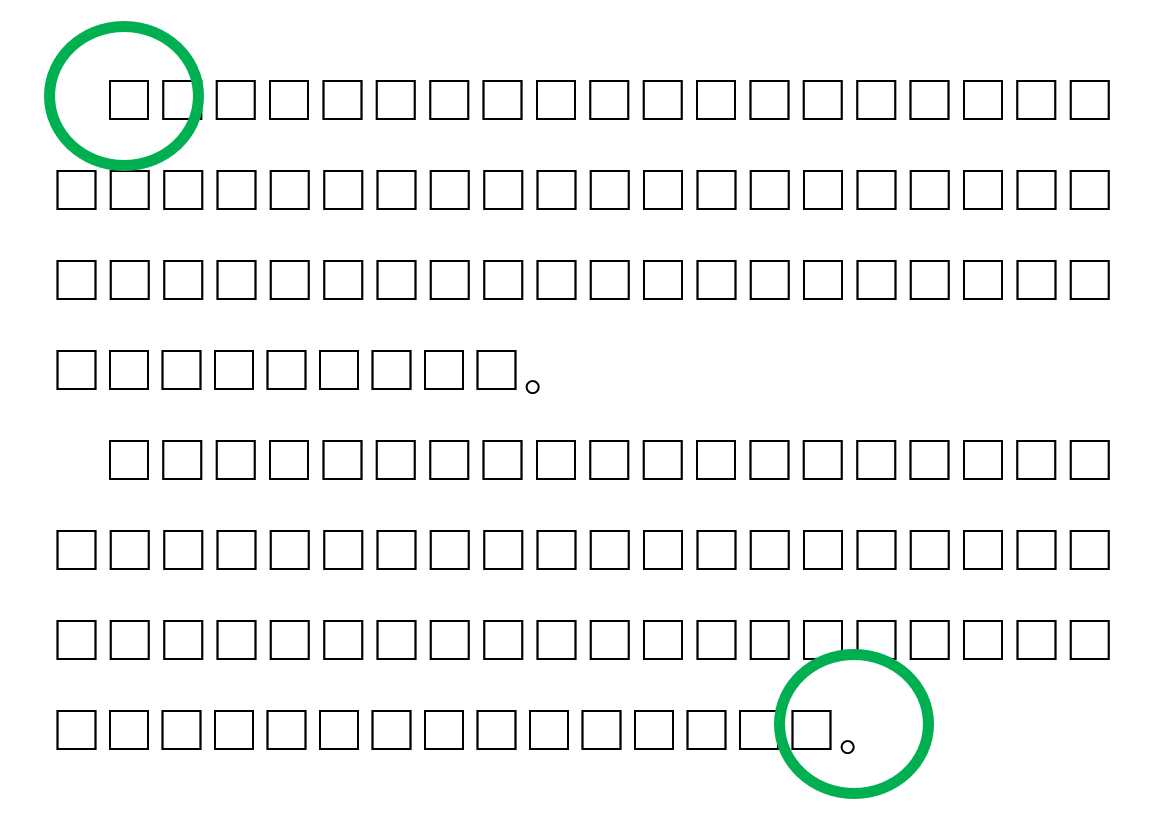

4. 文末の丸ヌケ

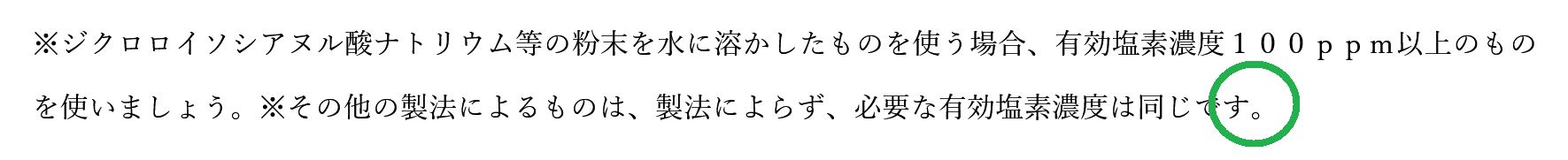

▼ テキスト原稿(6~7行目)

▼ 校正ゲラ

テキスト原稿にある文末の句点が、ゲラでは抜けています。単純なコピペミスによるものです。

また、1行目の「使いましょう。」の後で改行されているため、改行の前後の文字も注意しましょう。

【結果】

5. マーカーの塗りつぶし方

長文は、一行ごとにマーカーを引くのは手間なので、次のように「 Z型 」で塗りつぶすと効率がいいです。

【例】

6. 原稿の細部も確認②

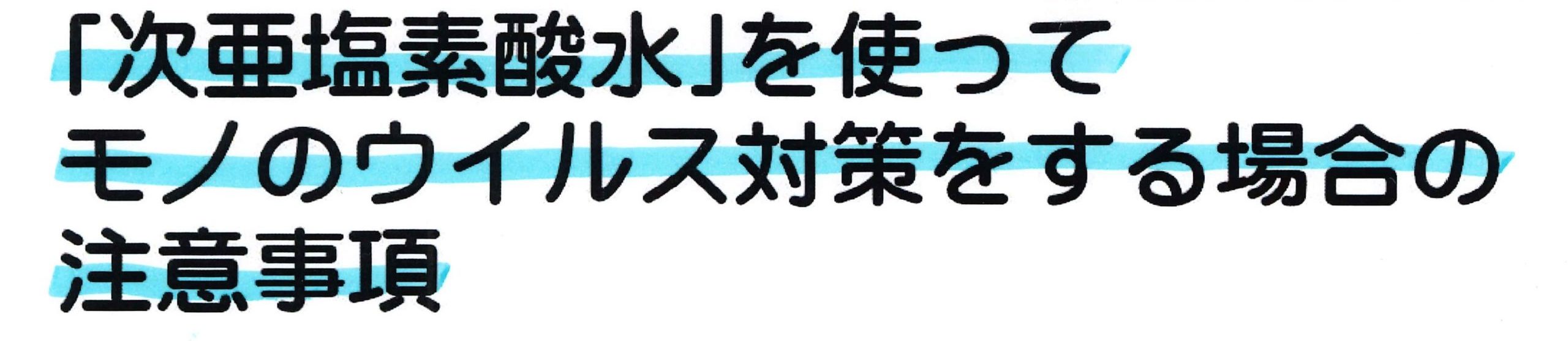

▼ テキスト原稿(11行目)

▼ 校正ゲラ

「2. 原稿の細部も確認①」と同様です。前述した「注意!」の下線は、文頭だったのでわかりやすかったですが、文中にも下線のあることが多いので注意しましょう。

【結果】

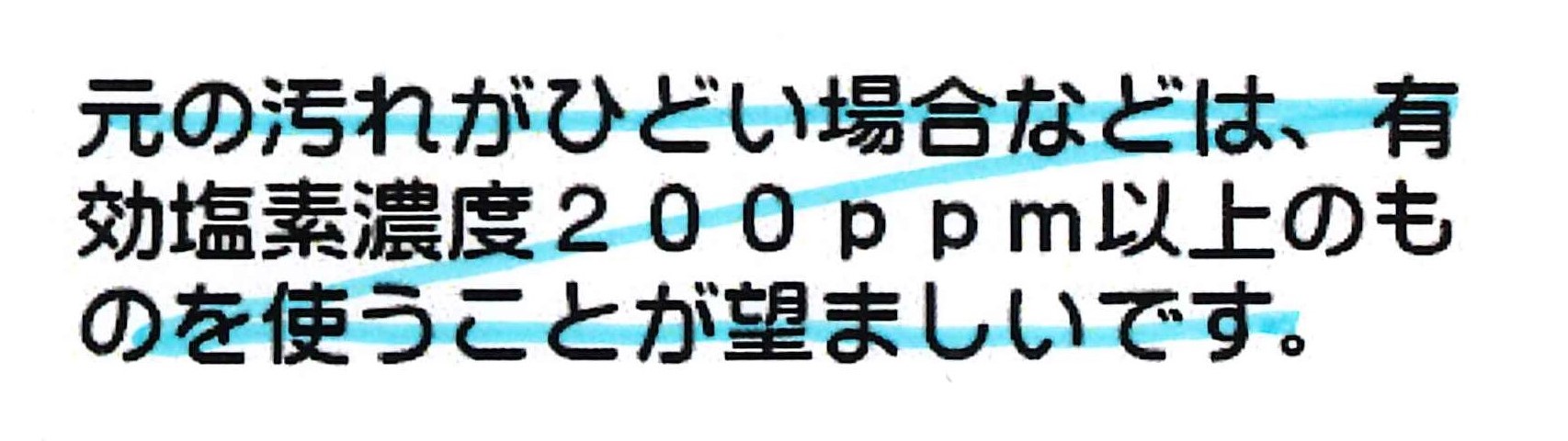

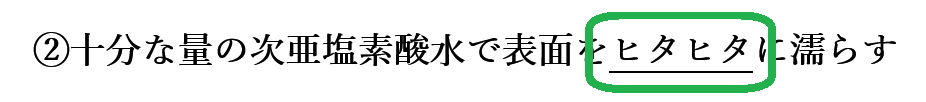

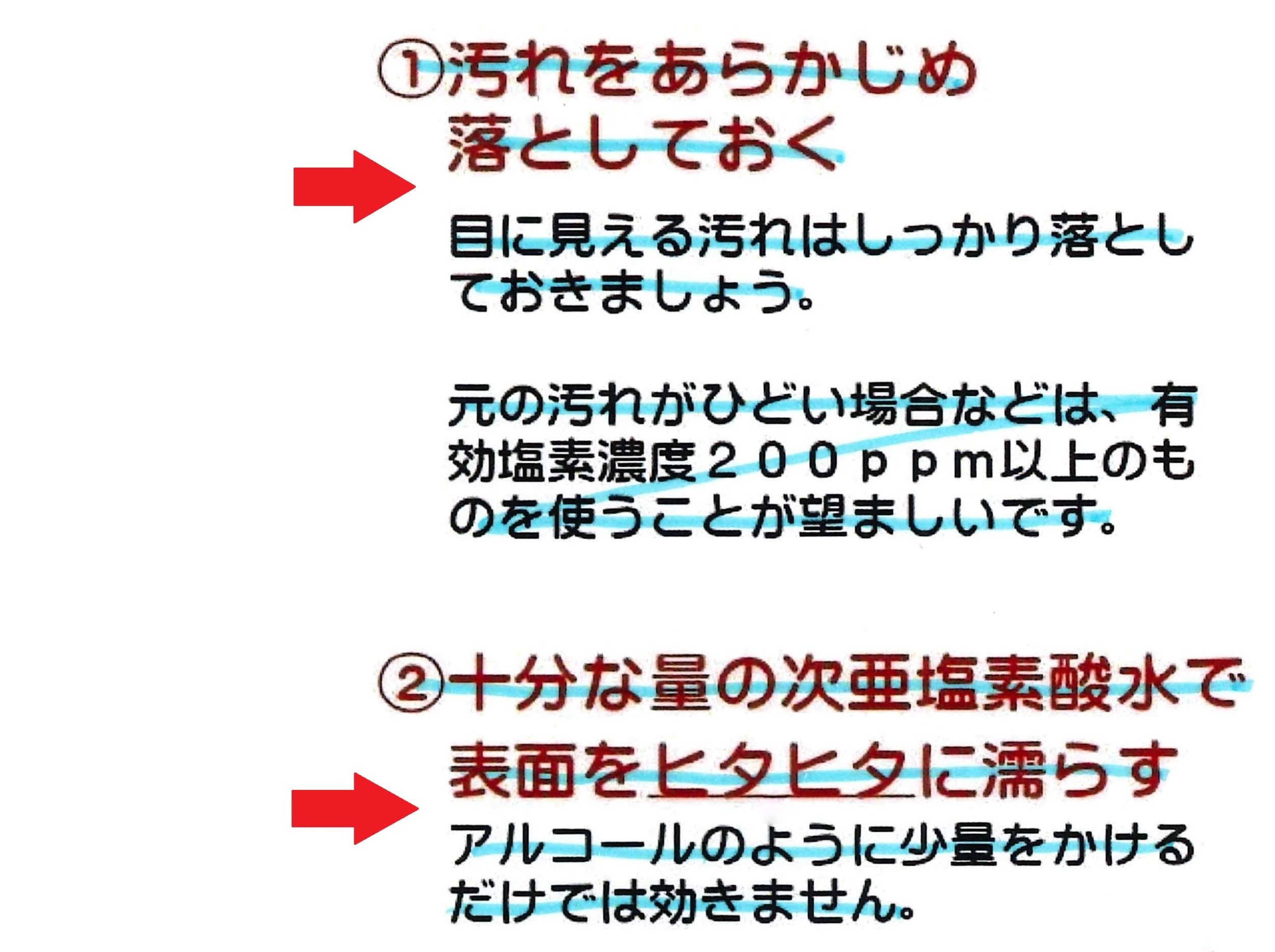

7. イラストや画像

【イラストの確認】

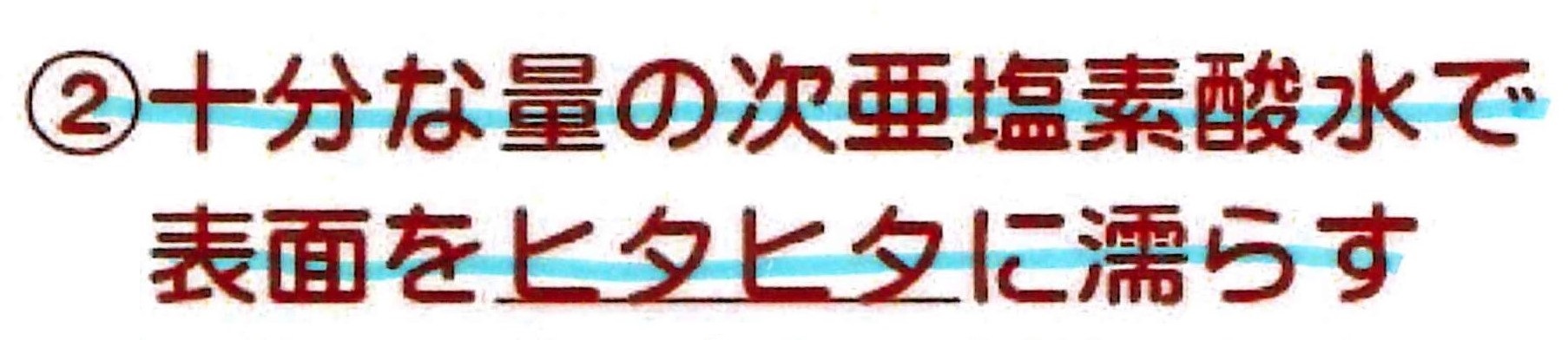

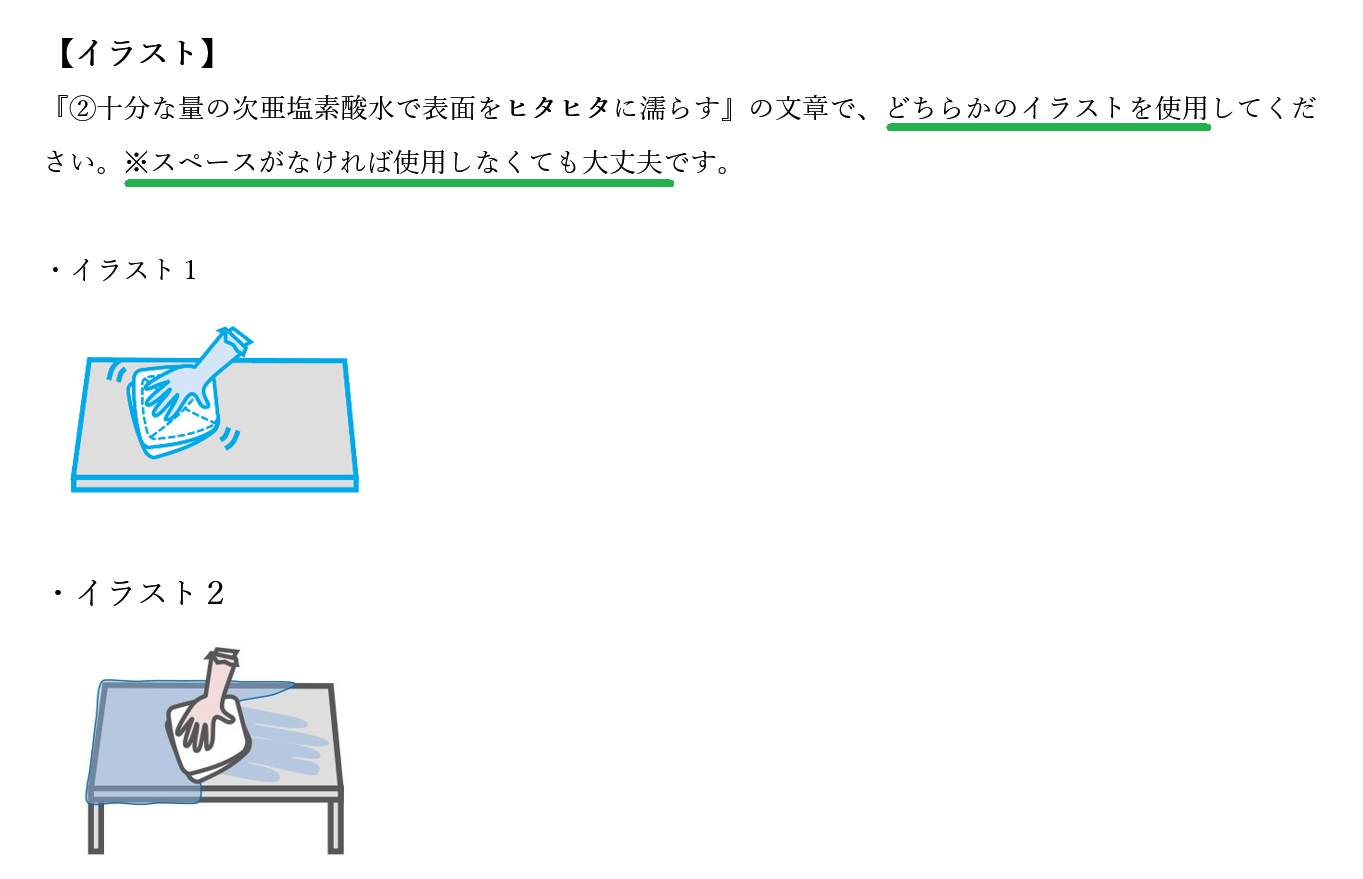

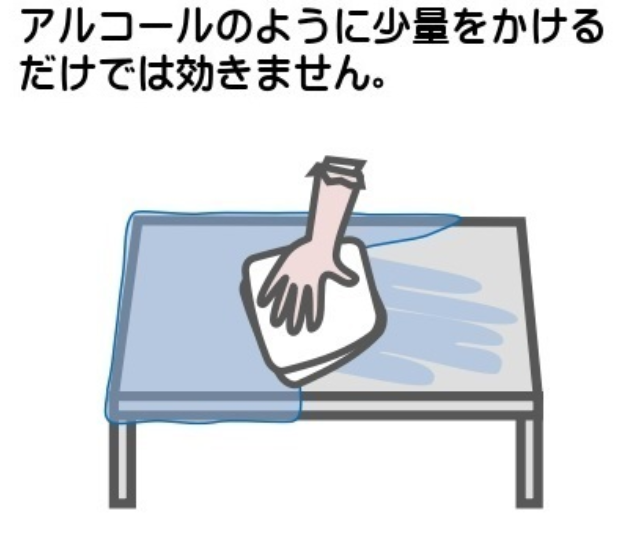

別紙原稿では、イラストについて次の申し送りがあります。

・『②十分な量の次亜塩素酸水で表面をヒタヒタに濡らす』の文章で使用

・どちらかのイラストを使用

・スペースがなければ使用しなくても大丈夫

原稿内に、このような指示をしていることもよくあります。原稿に記載されている情報は、すべて確認する必要があります。

▼ 別紙原稿

▼ 校正ゲラ

別紙原稿の指示通り、イラストが指定の文章の近くに配置されています。適切な余白をもって収まっているので問題ありません。

【結果】

※テキストと同様に、イラストにも確認したチェックを付けます。

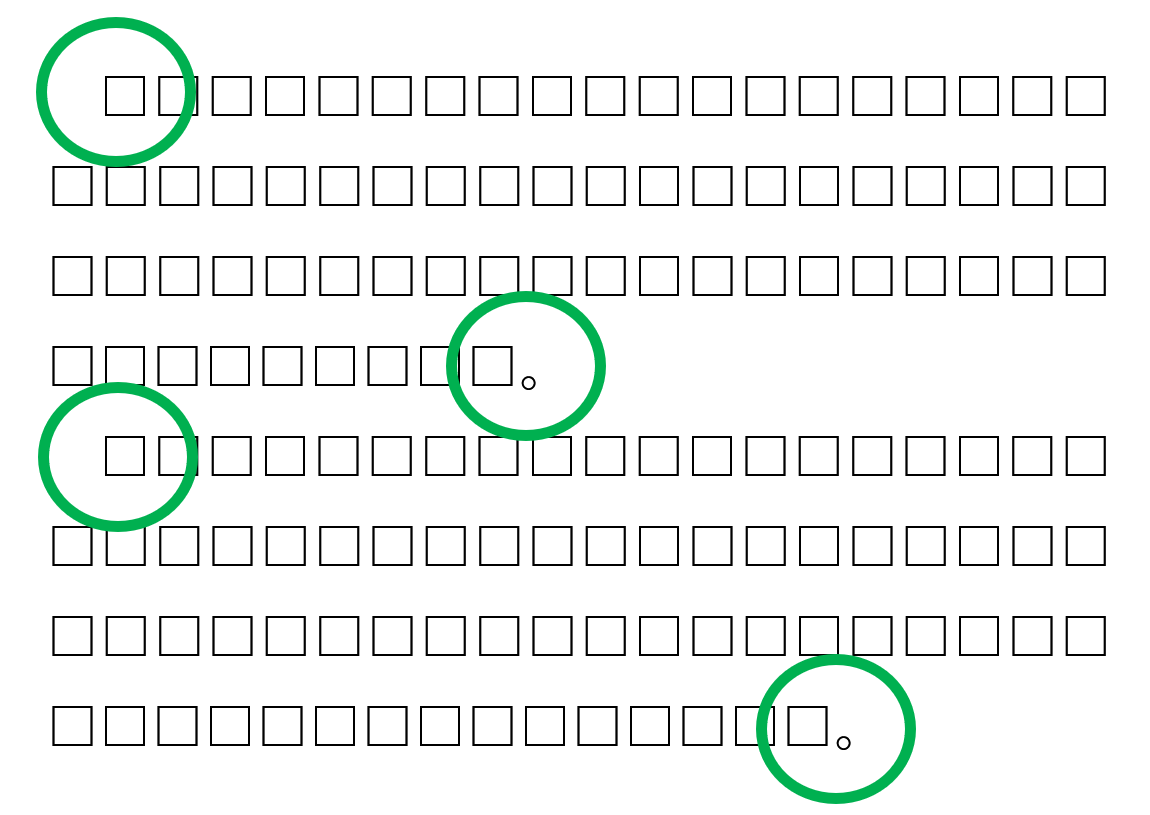

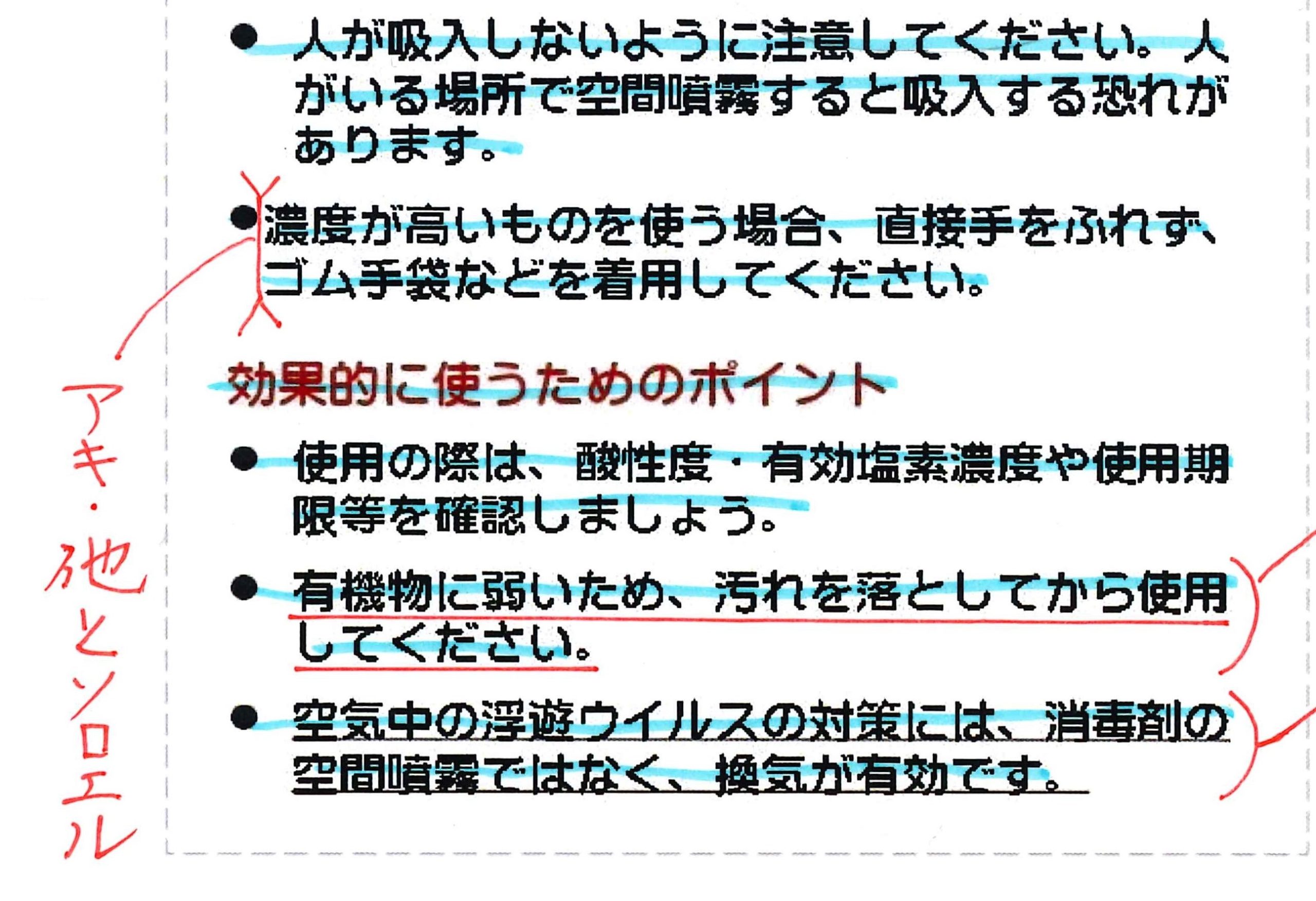

8. 改行時の不具合

▼ テキスト原稿(17~18行目)

▼ 校正ゲラ

これは、改行したときに、誤って句点を削除してしまったことが原因です。

【結果】

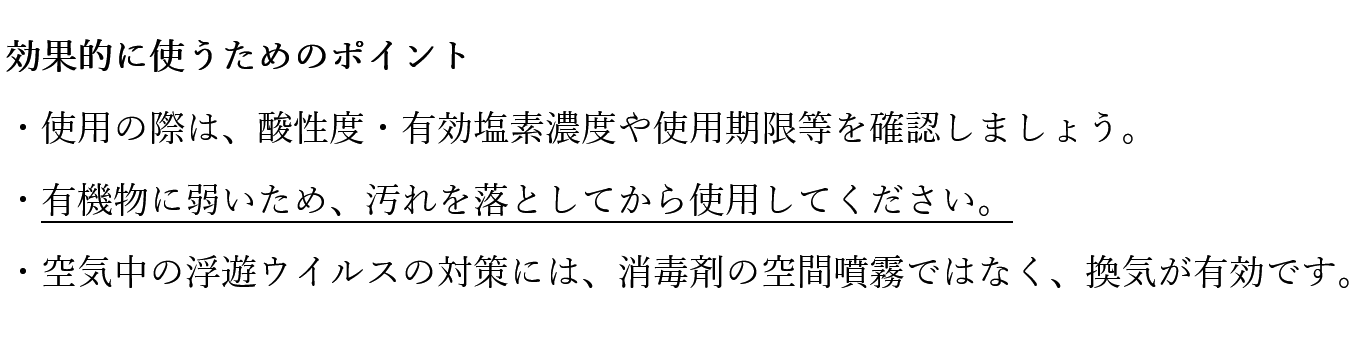

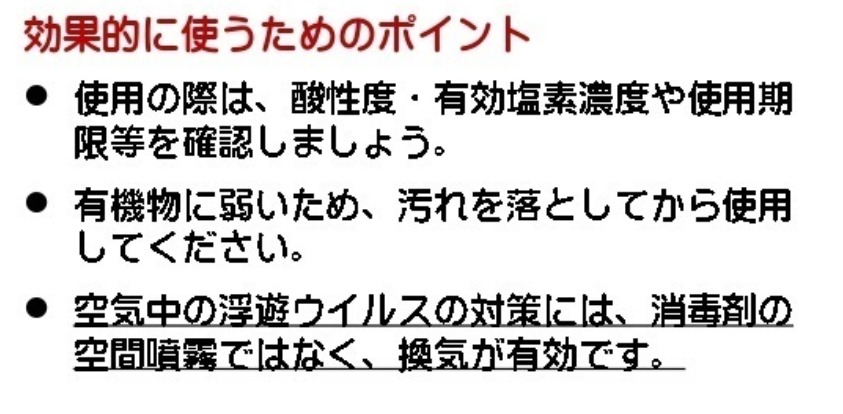

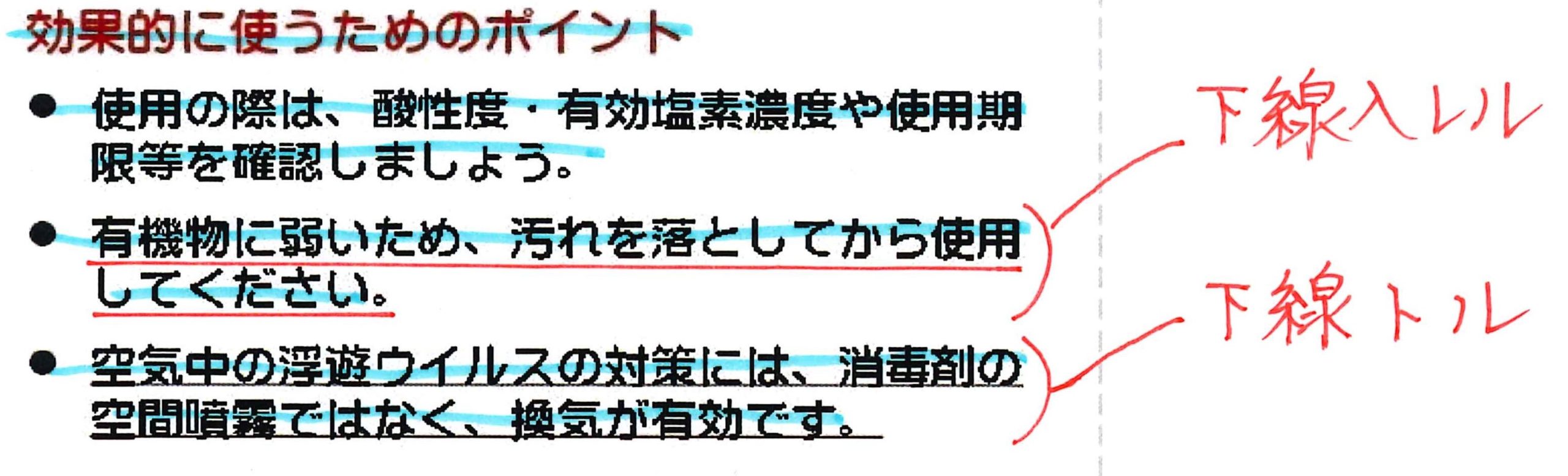

9. 下線の抜け⇒入れ間違い

▼ テキスト原稿(21~24行目)

▼ 校正ゲラ

下線の位置が間違っています。これは、テキストを流し込んだときに下線の設定が取れてしまい、デザイナーはそれに気づいて修正したけれども、入れる箇所を間違えてしまったということが原因だと考えられます。

【結果】

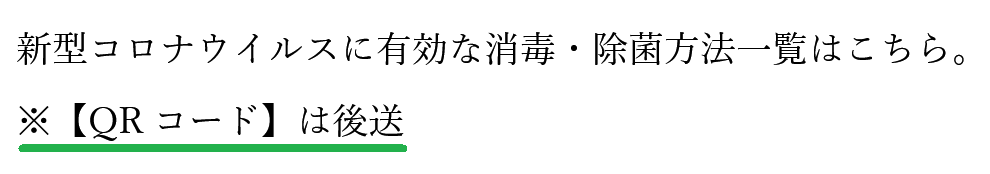

10. ダミーの箇所

▼ テキスト原稿(25~26行目)

▼ 校正ゲラ

テキスト原稿に、QRコードは後送とあるため、QRコードが入る位置に、M100(マゼンタ100)の目立つ色でダミーが置かれています。

グレーのアミを置く場合もあります。その場合は、念のため「ダミー」や「後送」など申し送りしておくと、万一の入れモレ防止にもなります。

【結果】

※QRコードが後送であることを確認しているので、ダミーの部分にもチェックを付けておきます。

11. 原稿の不備

▼ 校正ゲラ

この箇所にあたる部分のテキスト原稿がありません。この場合、安易に「トル」の赤字を入れてはいけません。

デザイナーは、校正依頼時に「新規のお仕事」と言っていました。

仮に、以前に同じようなものを作ったことがあり、それを流用し作り替えているのなら、以前の情報が残っているという可能性もあります。

ですが、今回は新規で作っているので、過去の情報が残っていることは考えにくいです。

他のテキスト情報が、ダブって入っているということも原稿を見る限りありません。

何らかの情報があって、それを意図的に入れた可能性が高いです。

この場合、「テキスト原稿にないので確認できませんでした」と申し送りしておくのもいいですが、今回は社内に制作したデザイナーがいるので、直接聞きに行きます。

「あ、すみません。ここだけ、メールで原稿もらってました。すぐに出力して持っていきます。」

▼ 手配してもらった追加のテキスト原稿

【結果】

![]()

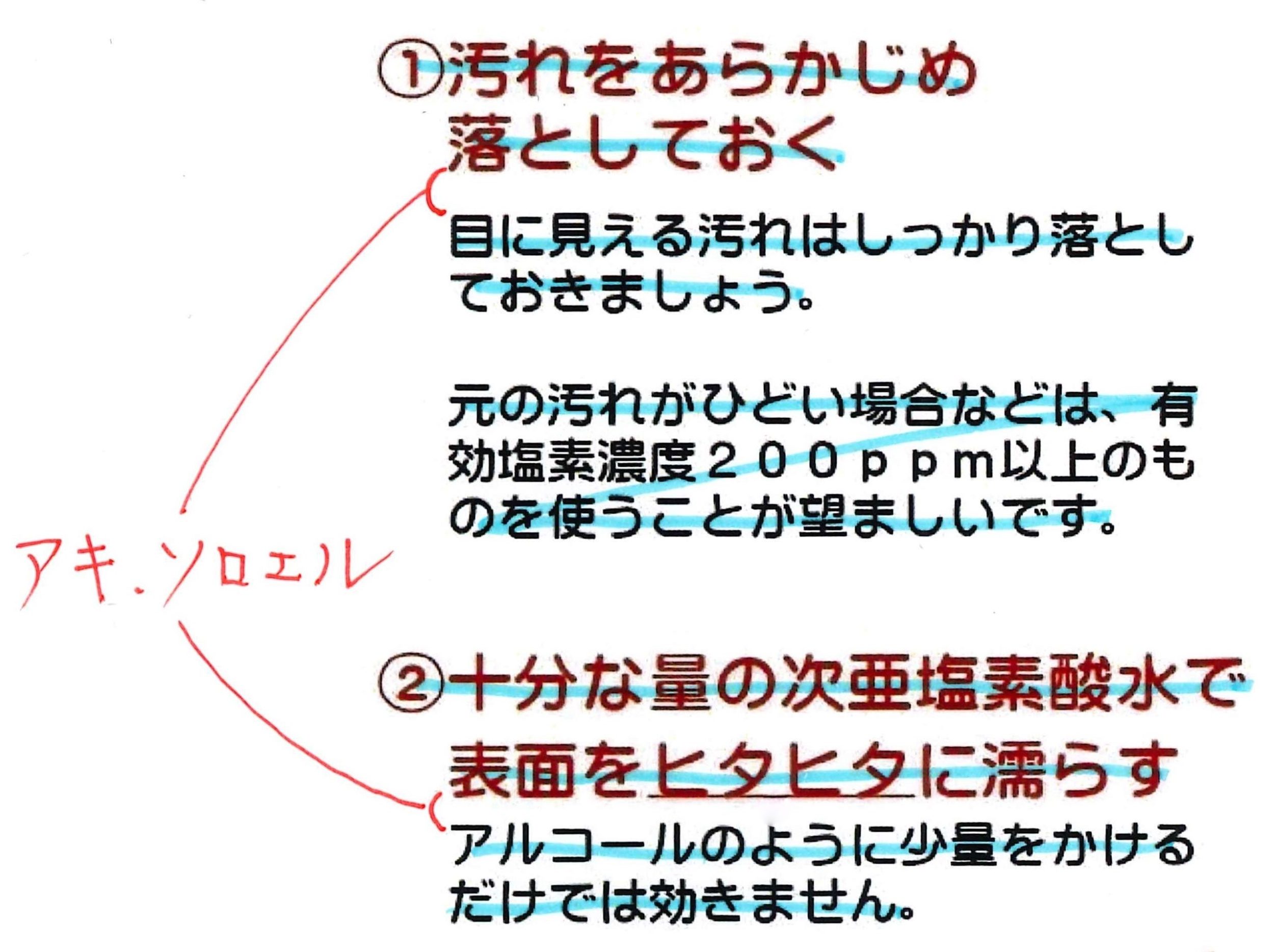

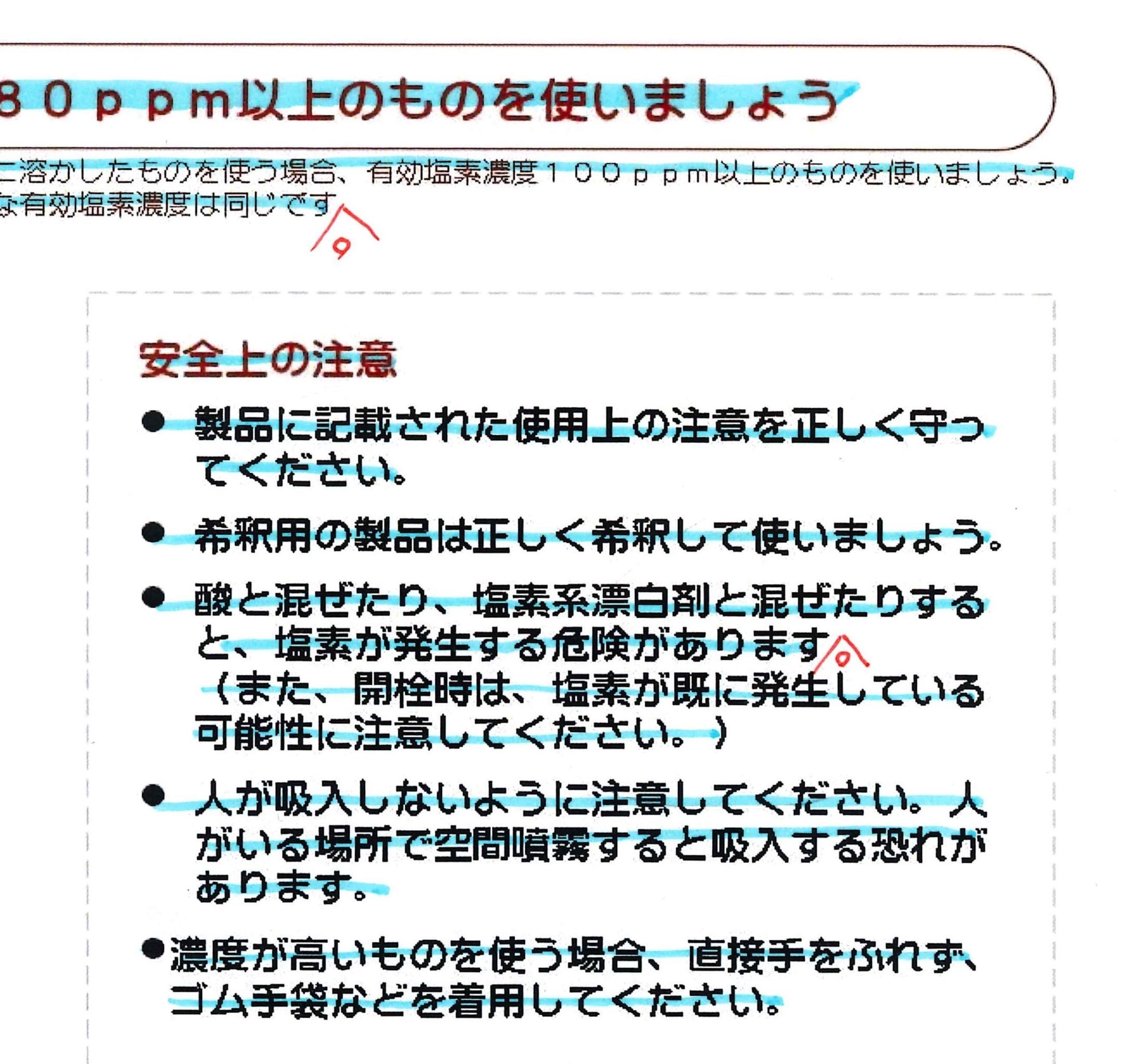

12. ロゴの周りは危険

▼ 別紙原稿

▼ 校正ゲラ

一見、原稿のロゴがちゃんと入っているように思えます。ですが、ロゴの輪郭をなぞるよう見ていくと、中央の経済産業省のロゴの左側が欠けています。

これは決してレアな間違いでなく、よくある間違いです。ロゴが欠けたまま掲載されている印刷物をよく見かけますが、ロゴが小さすぎて誰も気づいていないだけです。切り抜き画像やイラストも欠けることは多いですが、ロゴは特に小さいので注意が必要です。

今回は、比較的に目立つ部分の欠けですが、経済産業省の英語の右端が欠けていた場合に気づく人がどれぐらいいるか疑問です。

ロゴを確認する場合は、とにかく周りです。周りをなぞるように原稿と見比べます。

【結果】

13. 塗りつぶしチェックを終えた校正ゲラ

一旦、「テキスト原稿」と「校正ゲラ」の突き合わせは終了しました。

【結果】

14. 体裁の確認

次は体裁を確認していきます。

体裁の確認では、全体的なバランス、不自然なスペースがないか、行間、文頭文末の揃え、色、書体などを見ていきます。

一度に全部の項目を確認しようとすると、必ず何かがヌケてしまいます。色なら色、行間なら行間といった具合に、一つずつ確認していくのが見落としを防ぐコツです。

▼ 校正ゲラ(行間の不揃い)

行間の不揃いはよくあります。

この場合、どちらが正しいかわかりませんが、不揃いで間違っているので赤字になります。

【結果】

▼ 校正ゲラ(文頭の不揃い)

文頭の不揃いもよくある間違いです。文字だけを目で追っていると見落とす可能性が高いです。これは誰にでも起こることです。そのため、文字と体裁の確認はわけて作業するのがポイントです。

【結果】

15. 体裁の確認の仕方

体裁の確認にも、ある程度ですが適切なやり方があります。

ここで、最初に準備した物差しが役立ちます。次のように鉛筆で線を引いて確認するのが一番です。線を引かなくても、物差しを当てて確認してもOKです。

▼ 校正ゲラ(線を引いたもの)

縦のライン、横のラインが揃っているかを物差しを当てて確認していきます。一見、揃っているように見える箇所でも、物差しを当ててみると違っていることがよくあります。

また、囲み枠があるものは、枠内の情報がセンターに収まっているかの確認も必要です。目視だと、目の錯覚で揃っているように見えてしまうことがあります。そのため、物差しで、天地左右のアキを実際に測って確認していきます。

▼ 囲み枠

どんなに経験を積んだ校正者でも、怪しい箇所には線を引いたり物差しを当てたりして確認しているはずです。目視で確認すれば大丈夫だという校正者はおそらくいないでしょう。

16. 体裁の確認を終えた校正ゲラ

体裁の確認を終えた校正ゲラです。

【結果】

17. 原稿と校正ゲラの見直し

一番重要な見直し作業です。原稿と校正ゲラのすべてにチェックが付いているかを確認していきます。

■ チェック済みのテキスト原稿

■ チェック済の別紙原稿

■ チェック済の追加原稿

原稿で確認した箇所すべてにチェックが付いているかの確認をします。

同様に、校正ゲラにもマーカーのチェックが付いているか確認します。

チェックが付いていないものがあれば、再度確認します。

この場合も、目視だけのチェックは危険です。

チェックした箇所を指先でなぞりながら、それを目で追い確認していきます。指で差すことで注意がそこに意識づけられます。単純なことに思えますが、この指差し確認の効果は実証されています。やるとやらないとでは大きな違いです。

18. 校正ゲラの確認

【赤字と疑問出しの確認】

自分で書いた赤字や疑問出しが、第三者に伝わるように書かれているかの視点で確認していきます。

「OK?」「ママOK?」のような疑問出しをたまに見かけますが、これらの指摘は指示不足になります。自分にしかわからないような指示の入れ方は避けましょう。せっかく入れた赤字も、相手に伝わらなければ何の意味もありません。

また、文字を書き間違えていることや、赤字を入れる箇所を間違っているということもあります。見直しは非常に大切な作業です。

▼ 目立たない赤字

この句点の赤字2か所は、小さすぎてわかりづらいです。こういう目立たない箇所に赤字を入れる場合、本来なら、意図的に引出し線で引き出して赤字を入れるのがよいです。

この句点のような目立たない赤字や、たくさんの赤字が入ったことで埋もれてしまいそうな赤字に対しては、鉛筆で丸をしておきます。

▼ 完成版

以上で、校正終了です。

おわりに

今回は、突き合わせだけの校正作業でしたので、マーカーのチェックはこのような感じになります。

素読みもするならば、ゲラにチェックしたマーカーが文章を読むときの邪魔になるので、マーカーの入れ方を少し変える必要があります。

校正は、決して習うより慣れよの世界ではありません。ある程度は、適切なやり方があります。適切なやり方で校正をし、そこに経験を積み重ねていくことでベテランといわれる校正者になっていきます。

また、チェック漏れが多いという人も、適切な確認の仕方を教わっていないだけかもしれません。チェック漏れが多くても自分の能力のせいにせず、まずはチェックのやり方から見直していきましょう。

![トンボと塗り足し(ドブ)の重要性[校正で確認すべきポイント]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/07/Dragonfly-and-Colored-in-proofreading.jpg)

![文章の校正:5つの基本的な見方[文字に意識を集中させるコツ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/Basic-Text-Proofreading-Techniques-500x342.jpg)

![文章校正の実力テスト[校正力UPの練習問題]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/text-proofreading-exercises-500x338.jpg)

![【伝わる指示 vs 伝わらない指示】良くない校正指示と改善ポイント[いい校正者になる第一歩]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/good-and-bad-proofreading-instructions-500x333.jpg)

![[校正の落とし穴]正しい修正が新たな間違いを生む?! 連鎖する間違いを止める](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Chain-of-proofreading-mistakes-500x333.jpg)

![東京の校正会社まとめてみました[校正の依頼・校正の仕事探しに役立つ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/List-of-Proofreading-Companies-500x338.jpg)

![校正記号をクイズで学ぶ![校正記号の基礎から応用まで勉強]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Learn-proofreading-symbols-through-quizzes-500x334.jpg)

![AIに文章の校正を依頼する[無料で使えるAI校正ツールの比較]一番使えるAIは?](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Free-AI-Proofreading-Tools-500x330.jpg)

![校正の仕事探しにおすすめの派遣会社3選[校正・校閲の求人]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Temp-Agency-for-Proofreaders-500x333.jpg)

![校正記号一覧[校正記号の使い方・赤字の書き方で迷ったときに]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Printing-proofreading-symbols-List-500x333.jpg)

![校正・校閲セミナー&講座×6選[東京+全国オンライン開催]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Proofreading-seminar-and-online-course-500x375.jpg)

![校正の依頼メールで押さえておきたいポイント[例文あり]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Email-request-for-proofreading-500x362.jpg)

![広告・出版・マスコミ業界で働くならマスメディアンで仕事探し[特長や強み・利用の流れの紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/04/find-a-job-with-MASSMEDIAN-500x333.jpg)

![原稿との突き合わせ校正(引き合わせ校正)の実技解説[校正の基本のやり方を紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/08/Demonstration-of-proofreading-techniques-500x333.jpg)

![差し替えと差し換え:どっちの表記が正しい?[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-replacement-and-replace-in-proofreading-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「広がる」と「拡がる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/10/Spreads-and-Expands-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)