![校正記号のツメ・アキ[文字や行を詰める指示・空ける指示]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/pack-and-open-in-proofreading-mark.jpg)

目 次

ツメ・アキの校正記号の使い方

「ツメ(詰め)」や「アキ(空き)」は、もっともよく使う校正記号です。

「ツメ」は、「字間を詰める」「スペースを詰める」「一行詰める」「一字詰める」など、

「アキ」は、「四分アキ」「二分アキ(半角アキ)」「全角アキ」「一行アキ」など幅広く使われます。

文字だけでなく、画像とキャプションとの間のスペースをツメたり、イラストと画像とのスペースをアケたりするときなどにも使えます。非常に便利な校正記号です。

使い方は簡単です。

ツメ・アキの校正記号に加えて、

-----------------------------

・どれだけツメるのか?

・どれだけアケるのか?

-----------------------------

を明確にしてあげればいいだけです。

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

1. 字間を詰める・空けるの基本形

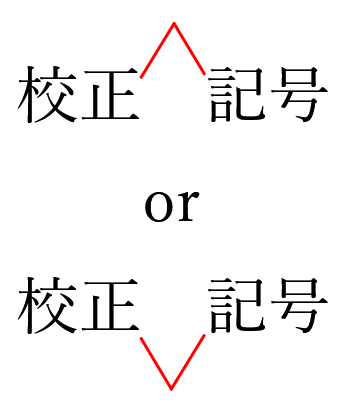

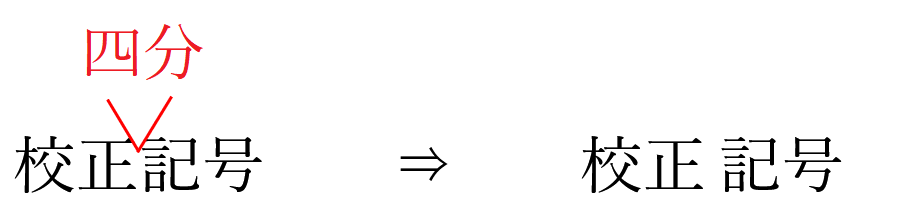

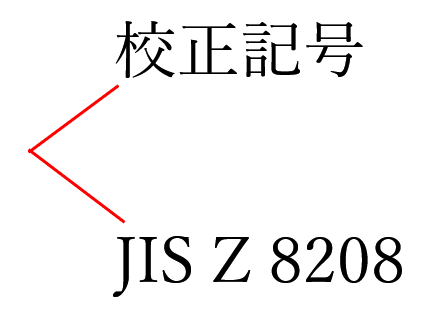

▼ 詰める(ツメル)の基本形

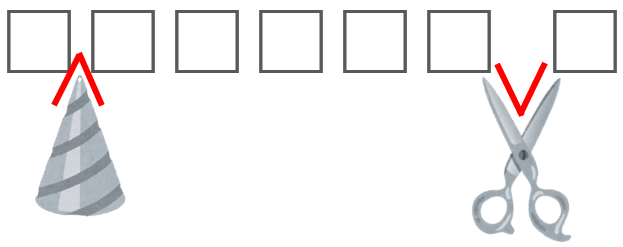

アキを詰めたい場合、横組みの文なら「∧」の記号を使います。基本は文の上に入れます。書くスペースがない場合は文の下でも大丈夫です。その場合は、向きが変わり「∨」になります。

▼ 空ける(アケル)の基本形

アケル場合は「∨」の記号を使います。これも文の上に入れるのが基本です。

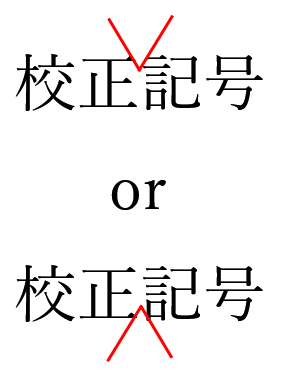

記号の向きが「∨」or「∧」のどっちかで迷ったときは、

次のようにイメージするとわかりやすいかもしれません。

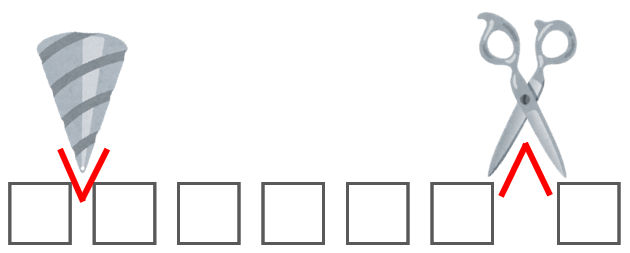

・ドリルでこじ開けてアキを作る

・ハサミでアキをカットする

2. 字間を詰める・空けるの実例

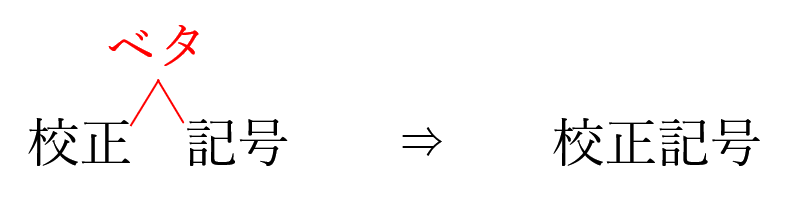

▼ 詰める指示の場合

字間に空きのない状態にしたいときは、「ベタ」の指示を使います。「ベタ」の文字は省略可能ですが、「ベタ」の文字も入れておいたほうが修正側に伝わりやすくなります。

※校正記号表に厳密に倣うなら「ベタ」ですが、実際は「ツメ」でも十分伝わります。

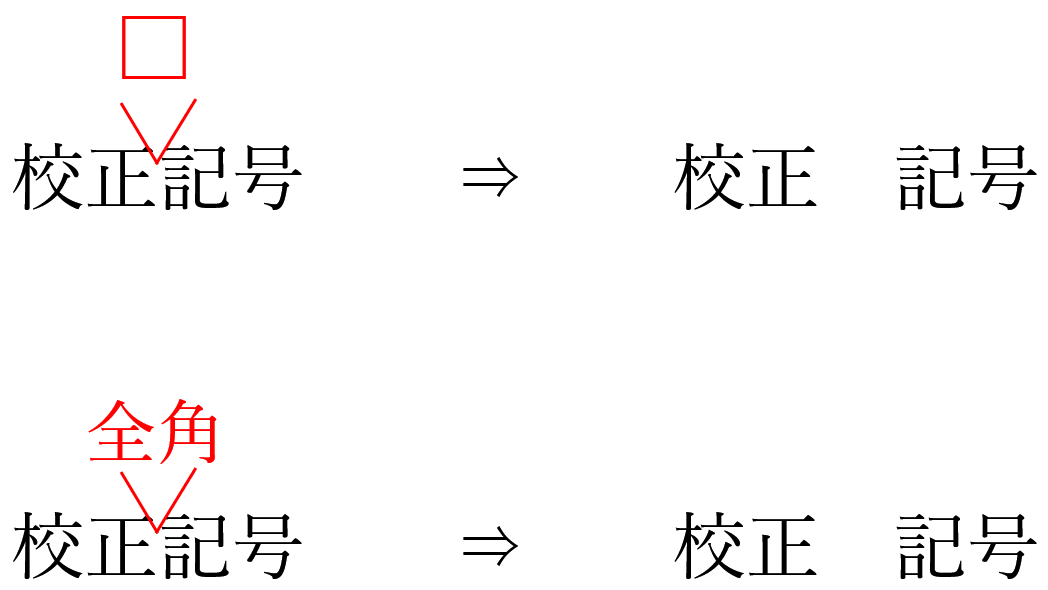

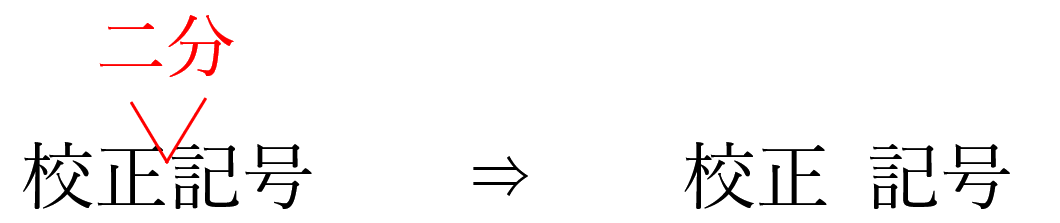

▼ 空ける指示の場合

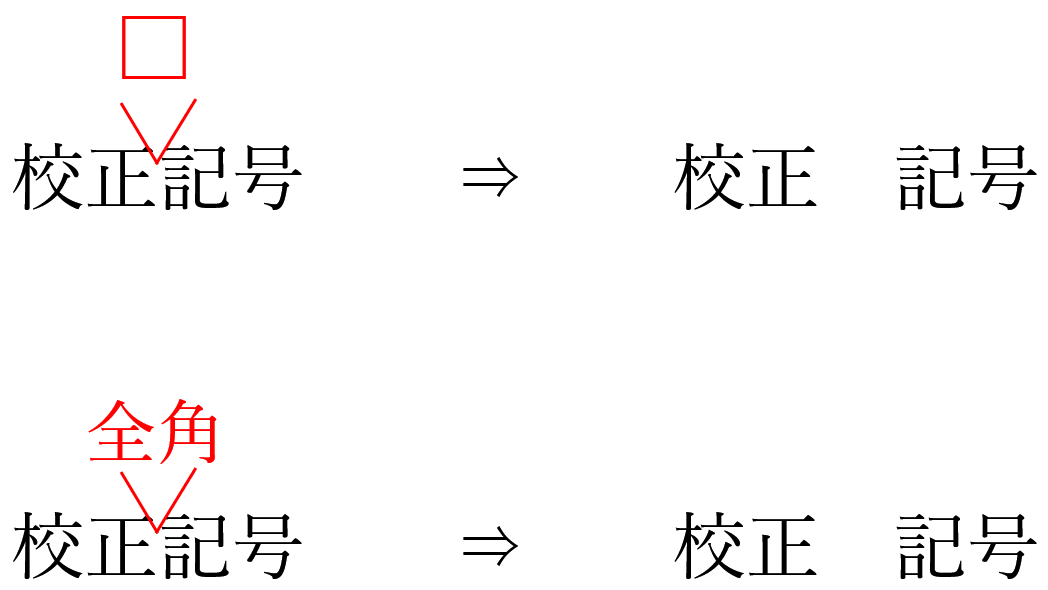

詰める指示と違い、空ける指示はどれだけ空けるのかを指示する必要があります。

全角分空けるなら、四角の記号「□」か、文字で「全角」と指示を入れます。

半角分空けるなら、「二分(半角)」と指示を入れます。

1. 全角アキ

2. 二分アキ(半角アキ)

※校正記号表に倣うなら、「二分」ですが「半角」でも十分伝わります。

3. 四分アキ(全角の四分の一)

3. 字間を詰める・空けるの応用

詰める・空けるの指示ですが、校正記号表には色々な使い方が載っています。

▼ 空ける指示(前述したもの)

・字送りベタなものに、全角アキを入れる場合

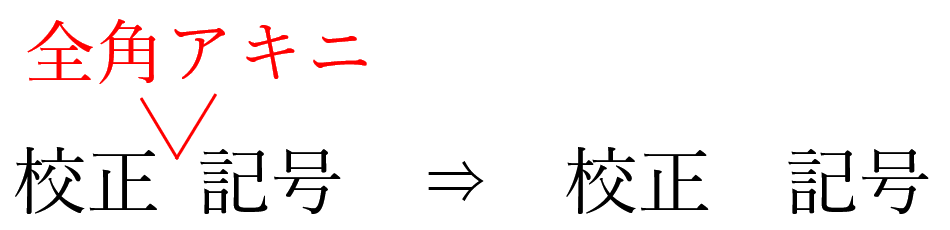

▼ アキ幅を直す指示

・現状空いているアキを調整したい場合

例えば、次のように既に半角あいているものを全角アキにするときに使います。

![]()

このときは「〇〇アキニ」の指示を使います。

「〇〇アキニ」の「〇〇」の部分に、どれぐらいの空きにしたいかを入れます。

「全角アキニ」なら、「全角アキにする」ということです。

・半角アキ ⇒ 全角アキ

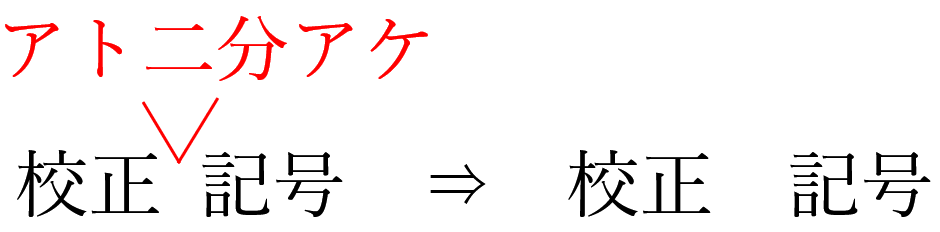

他にも、アキを調整する指示として「アト〇〇アケ」「アト〇〇ツメ」などの指示があります。

現状の半角アキにさらに半角アキを加えて、全角にするという指示です。

・半角アキ + 半角アキ ⇒ 全角アキ

※「アト〇〇アケ」「アト〇〇ツメ」の指示よりも、結果をどうするのかを明確に伝える「〇〇アキニ」のほうが、赤字を見る相手には伝わりやすいです。

4. 行間を詰める・空けるの基本形

▼ 詰めるの基本形

▼ 空けるの基本形

5. 行間を詰める・空けるの実例

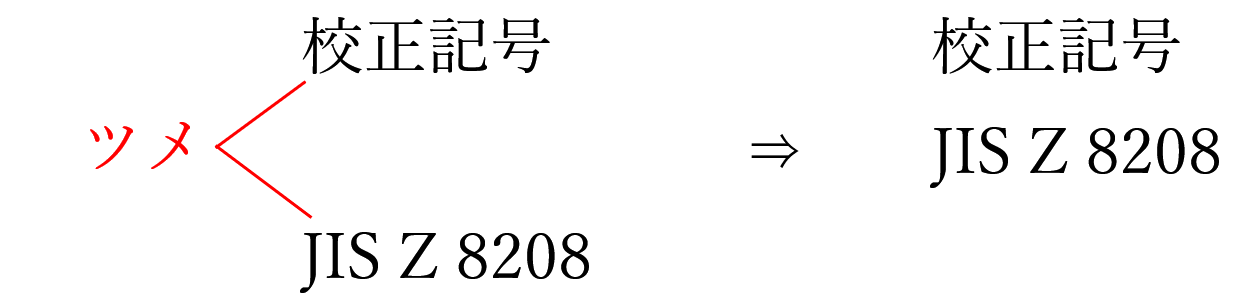

▼ 詰める指示の場合

「ツメ」の指示だけで、何行分のアキがあってもすべて詰まります。

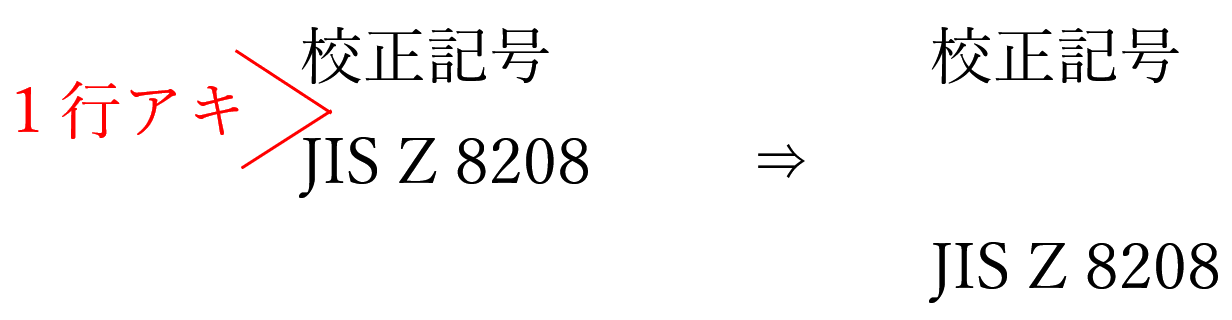

▼ 空ける指示の場合

文字間のアキと同様、どれだけ空けるのかを指示する必要があります。

「1行アキ」「2行アキ」などで指示を入れます。

6. ツメ・アキで注意すること

詰める・空ける両方ともに言えることですが、

赤字を入れる際は、その仕上がりをイメージして入れることが大切です。

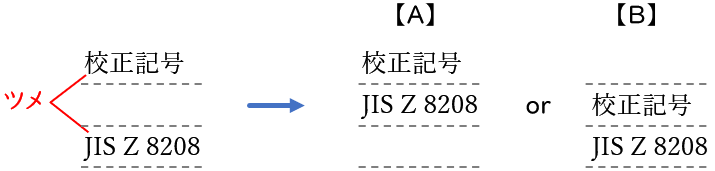

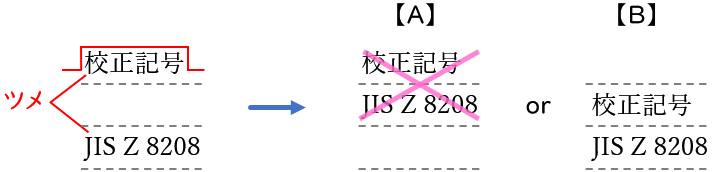

例えば、下のツメの指示の仕上がりとしては2パターン考えられます。

横組なら大抵は上側にツメます(【A】)。

【B】の状態にしたい場合は、ツメの指示だけでなくもう一つ赤字を付け加えなくてはいけません。

・下にイドウする指示を付け加えます。

おわりに ~相手に伝わる指示を心掛ける~

若手のオペレーターやデザイナー、他の業界のクライアント、Web・動画制作の現場では、校正記号を熟知しているという人はまずいません。

そのような校正記号を知らない方にも、ちゃんと修正内容が伝わるように赤字を入れる必要があります。一方で、ガチガチに校正記号表通りに指示を入れてくる方も稀にいます。

そのため、校正者であるなら自分が使う使わないにかかわらず、すべての校正記号を知っておくほうがよいです。

そのうえで周りの状況を理解してより相手に伝わりやすい校正指示を選択していくのが賢明です。

![校正記号:フォントや書体の変更する方法[ゴシック体(ゴチ)と明朝体(ミン)]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/font-and-typeface-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![英語の大文字と小文字[小文字を大文字に・大文字を小文字にする校正記号の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/uppercase-and-lowercase-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)

![「~に際して」と「〜に関して」の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2025/06/On-the-occasion-of-and-with-respect-to-500x333.jpg)