![校正記号:全角・半角をアケル指示はどれを使う?[スペース・空白・アキ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/open-half-width-full-width-in-proofreading-mark.jpg)

目 次

全角・半角をアケル指示はどれを使う?[スペース・空白・アキ]

1. スペース・空白・アキ

スペース、空白、アキ。

どれも同じことを指していて、よく使われるものです。

これらの指示があると、全角空けるもしくは他とのバランスを見て空けることが多いと思います。

『この中でどれが一番、指示を入れるのに適切か?』

意味はどれも通じるので、その点では問題ないと思います。ですが、簡潔明瞭に伝えるという校正記号の成り立ちからすれば「アキ」が一番適切です。

校正記号表でも「アキ」の指示が多く使用されているので、校正記号を知っている人にとっては馴染み深いものです。おまけに、スペースや空白よりも画数が少なく簡潔です。

「スペース」・「空白」・「アキ」の指示は、

「アキ」に統一しておくほうがよいです。

だからといって、関与者で「スペース」や「空白」が使用され、それが浸透しているのならわざわざ変える必要もありません。

校正記号は何よりも伝わることが大切です。簡潔であっても、相手に誤解を与えたり意味が伝わらなければ何の意味もありません。

一つの現場で、

・編集者は、スペース

・進行管理は、空白

・校正者は、アキ

と指示を入れているのが一番ダメな例です。

関与者では、必ず校正記号を統一しましょう。

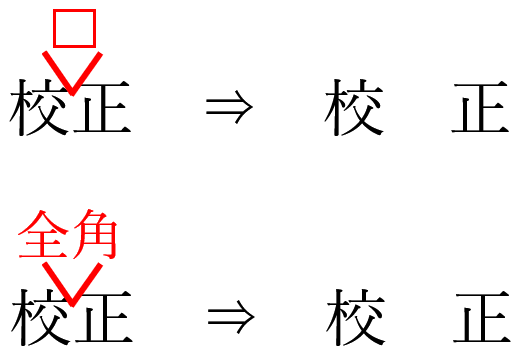

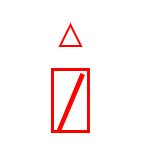

2. 全角アキの校正記号

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

▼ 全角をアケル指示

・全角を表す四角の記号(□)を入れる。もしくは、「全角」の赤字を入れます。

※「スペースを入れる」「空白を入れる」「1マス空ける」「1字あける」などもこの指示で大丈夫です。

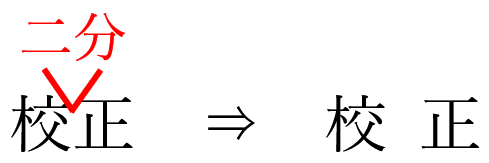

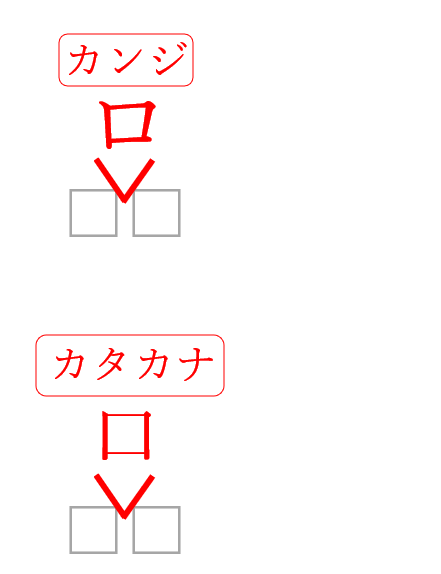

3. 二分アキ(半角アキ)の校正記号

▼ 半角をアケル指示

・「二分」の赤字を入れます。読みは「にぶん」もしくは「にぶ」になります。

※「半角スペースを入れる」「二分アキ」「半角空ける」などもこの指示で大丈夫です。

(二分と言われるのは、半角は全角の二分の一だからです。二分は、全角の50%。四分は全角の25%の幅になります)

ただ、実際は「二分」の代わりに「半角」を使用しても伝わります。

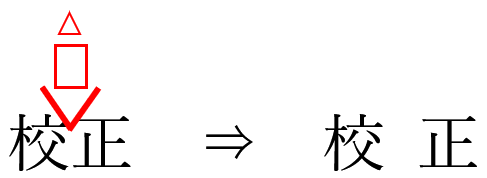

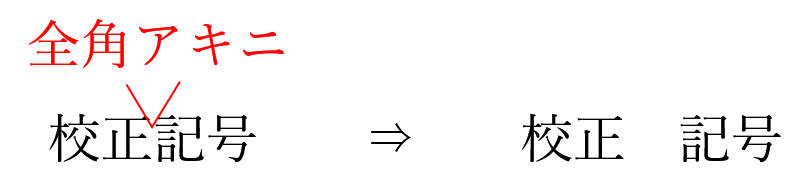

4. 半角を△で代用?

▼ 「△」の記号は半角のこと

たまに、二分や半角の文字を三角マーク(△)で代用しているものを見かけます。

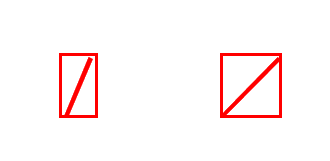

例えば、スラッシュの半角・全角を指示で入れる校正記号は次のようになります。

半角・全角の区別は、四角の大きさを変えて表わします。左が半角、右が全角です。

ここで、より明確に半角・全角の区別がつくように「△」を入れる場合があります。

この「△」の指示は校正記号表に載っていません。校正記号表で「△」は「複数箇所を同一文字に直す指示」として用いられます。

ただ、半角の指示を入れるときに「△」を使用するのは珍しいとも言えません。

由来は定かではありませんが、半角ダーシを入れる記号で△が使われているため、そこから派生したのかもしれません。もしかしたら、何らかの業界では有名な記号ということもありえます。

ですが、この半角を「△」で表す指示は、次の2つの理由で使用するのは避けたほうがよいです。

--------------------------------------------------

・人によっては伝わらないことがある

・記号が小さいので見落とす可能性がある

--------------------------------------------------

すでにこの記号を使用していて、周りにも「半角の指示」だと通じるのであれば問題ありませんが、これからあえて「△」を使用する必要はありません。半角を「△」で代用することがあるということだけ覚えておけば大丈夫です。

5. 全角・半角アキの指示は誰にも伝わるように

校正記号は誰が見ても伝わることが大切です。さらに簡潔明瞭であることが望ましいです。

ですが、校正の知識がないクライアント・他業種のクライアント・若手の制作者など、校正記号を知らない方と仕事をすることも多くあると思います。

また、関与者で使っている校正記号にバラつきがある場合は、校正記号を入れるのにも工夫が必要です。

例えば、

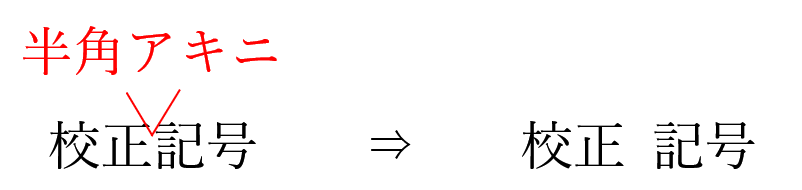

▼ 全角をアケル指示なら「全角アキ二」と指示を入れるほうがよいです。

本来「〇〇アキニ」の指示は、現状空いているスペースを調整するときに使用します。

例えば、半角アキを全角アキに調整する場合など。

【関連記事】> 全角・半角スペースを入れるのポイント解説

なぜかというと、

全角の「□」だと、漢字のくち(口)やカタカナのろ(ロ)と混同する恐れがあるからです。

そのため「全角アキニ」と指示を入れたほうが、校正記号がわからない人にも親切です。誰にでも明確に指示内容が伝わります。

▼ 半角をアケル指示なら「半角アキニ」と指示するのがよいです。

出版・印刷業界にいる人なら「二分」でも通じますが、その他の業界の人にとって「二分」は一般的な用語とはいえません。

伝わることを大切にするなら「二分」よりも「半角アキニ」のほうが圧倒的に伝わりやすいです。コミュニケーションの在り方としては、このほうが適切で相応しいものです。

6. 相手に伝わる校正記号を心掛ける

第三者に簡潔明瞭に指示を伝えるために生まれたのが校正記号です。ですが、起こった間違いのすべてを校正記号に置き換えて指示を入れることは不可能です。

そのため、校正記号の一定のルールは守りつつも、より相手に伝わる工夫が必要になってきます。

相手に伝わらない恐れのある校正記号には、文字を補足したり図を書き入れたりして臨機応変に対応していく必要があります。

校正の仕事の幅も、紙、Web、動画さらに色々な領域に広がりつつあります。自分の業界の知識を押し付けるのではなく、相手側に合わせることも校正者には必要なスキルの一つです。

![文章の校正:5つの基本的な見方[文字に意識を集中させるコツ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/Basic-Text-Proofreading-Techniques-500x342.jpg)

![文章校正の実力テスト[校正力UPの練習問題]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/text-proofreading-exercises-500x338.jpg)

![【伝わる指示 vs 伝わらない指示】良くない校正指示と改善ポイント[いい校正者になる第一歩]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/good-and-bad-proofreading-instructions-500x333.jpg)

![[校正の落とし穴]正しい修正が新たな間違いを生む?! 連鎖する間違いを止める](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Chain-of-proofreading-mistakes-500x333.jpg)

![AIに文章の校正を依頼する[無料で使えるAI校正ツールの比較]一番使えるAIは?](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Free-AI-Proofreading-Tools-500x330.jpg)

![校正記号一覧[校正記号の使い方・赤字の書き方で迷ったときに]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Printing-proofreading-symbols-List-500x333.jpg)

![校正者になるには[未経験者へ仕事内容から資格・求人まで解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/How-to-Become-a-Proofreader-500x333.jpg)

![文章校正ツール無料版の比較テスト[おすすめツールと適切な使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Text-editing-tools-and-software-in-proofreng-500x326.jpg)

![校正記号をクイズで学ぶ![校正記号の基礎から応用まで勉強]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Learn-proofreading-symbols-through-quizzes-500x334.jpg)

![大阪で校正会社や校正者を探す[どこに仕事を依頼する?どこに求人を出す?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/07/Proofreading-company-500x333.jpg)

![東京の校正会社まとめてみました[校正の依頼・校正の仕事探しに役立つ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/List-of-Proofreading-Companies-500x338.jpg)

![差し替えと差し換え:どっちの表記が正しい?[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-replacement-and-replace-in-proofreading-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「広がる」と「拡がる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/10/Spreads-and-Expands-500x333.jpg)

![校正の依頼メールで押さえておきたいポイント[例文あり]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Email-request-for-proofreading-500x362.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)