![1行あける(1行アキ)の使い方[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/open-one-line-in-proofreading-mark.jpg)

目 次

1行あける(1行アキ)の校正記号の使い方

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

1. 1行あける(1行アキ)の校正記号

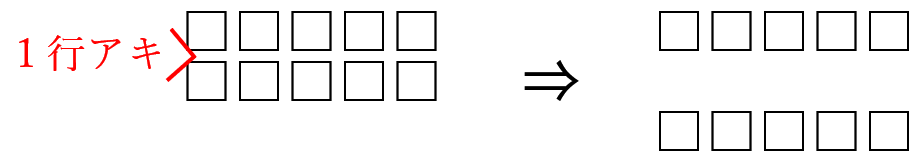

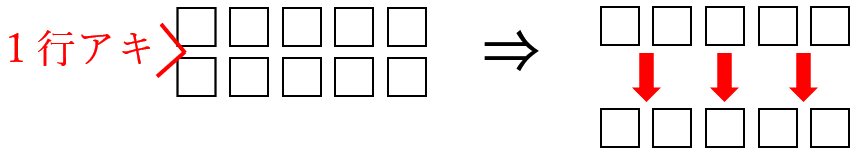

▼ 1行あけたい場合

「1行アキ」もしくは「1行アケル」の指示を使います。

※ここでは、「1行アキ」を使用していますが「1行アケル」も同様の使い方です。

<赤字の入れ方>

● 横書き

● 縦書き

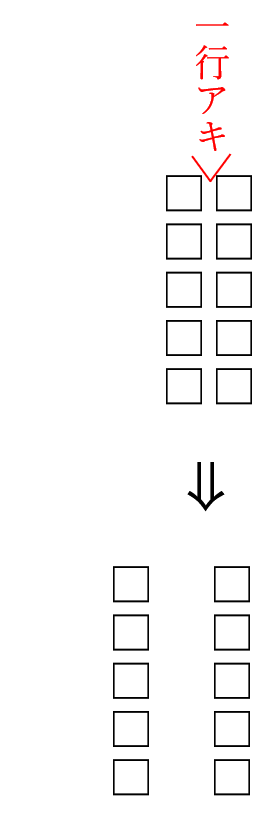

2. アキを調整して1行あきにしたい

▼ 既にアキがあるものを、1行あきにしたい場合

「1行アキニ」の指示を使います。

<赤字の入れ方>

● 横書き

● 縦書き

→「1行アキニ」の指示だけで、何行分のアキがあっても、1行分の空きにすることができます。

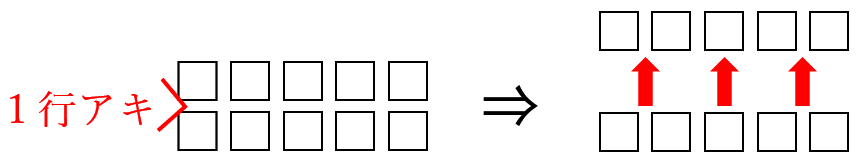

3. 1行あける(1行アキ)<応用編1>

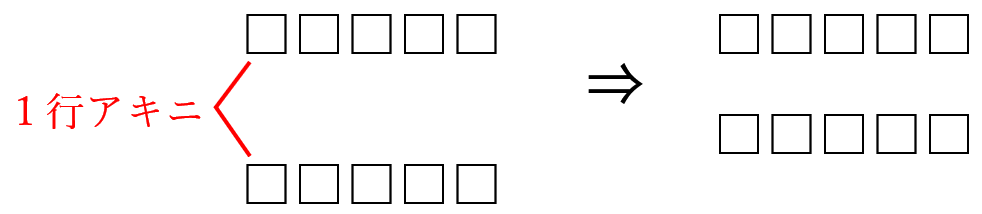

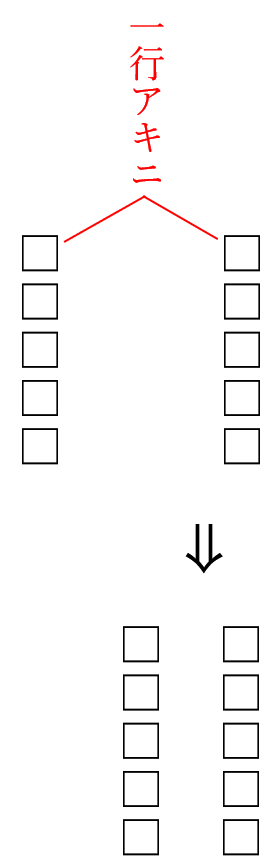

▼ 1行あけるときのポイント

行をあける場合、横組みなら基本は下へ広がります。

ですが、次のように上に広げたい場合もあると思います。

こうしたい場合には、何らかの補足指示を入れる必要があります。

<赤字の入れ方>

【例1】

・上に移動させる指示を付け足す

【例2】

・文字で補足する(補足の指示なので鉛筆書きにしています)

4. 1行あける(1行アキ)<応用編2>

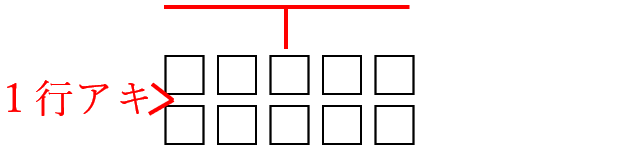

【出典:『InRed』2020年3月号(宝島社)P.132より】

【出典:『InRed』2020年3月号(宝島社)P.132より】

コピー部分に「一行アキ」の指示があります。ここでは「一行アキ」だけだと言葉足らずになってしまう可能性があります。

一行分のアキが入ったことで、

・Aのアキで調整するのか?

・Bのアキで調整するのか?

といったことも考える必要があります。

「Aのアキ」をツメて調整する場合、すぐ上にあるロゴに注意しなければいけません。

企業ロゴには、ほぼすべてにレギュレーション(規定/ルール/決まり)が存在します。レギュレーションには、ロゴ周りの余白・配置位置・大きさ・色・フォントなどロゴの使用方法が詳細に記載されています。大抵ロゴ周りのスペースは余白を確保する必要があるため、スペースがあっても使えないことがほとんどです。

ロゴ周りに一定のアキを確保する規定があるのなら「Aのアキ」で調整することはできません。「Bのアキ」で調整するしかありません。ですが「Bのアキ」で調整すると、Bの左下部分の画像と下げた文字が重なる恐れがあります。

普通の文章なら「一行アキ」の指示を入れるだけで大丈夫ですが、このようなレイアウトの場合は、「一行アキ」の指示を入れるときに、もう一歩踏み込んで考えなくてはいけません。

デザインを変更する(コピーの級数を変える、画像を小さくするなど)こともあるので、そこは担当者と相談しましょう。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)