![校正指示の書き方[校正の仕事をするなら知っておくべき相手に伝わる赤字の入れ方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/02/proofreading-instruction-25.jpg)

目 次

校正指示の書き方[校正の仕事をするなら知っておくべき相手に伝わる赤字の入れ方]

赤字の書き方や表現の仕方は人によって千差万別ですが、どんな赤字にも共通すべきことは、他者が一目見て理解できる指示であることです。

仮に校正記号を使って指示をしたとしても、誰もが校正記号を知っているとは限りません。正しい校正記号であっても、それが相手に伝わらなければ適切な指示とはいえません。

相手に意図が伝わり理解してもらえて初めて、指示として成立します。

これは校正者でなくとも原稿に赤字を入れる方、著者、クライアント、編集者、デザイナー、すべてに共通することです。

そこで、この記事でわかりやすい赤字の入れ方、相手に伝わりやすい指示の入れ方のポイントを紹介していきたいと思います。参考になるものがあれば是非ご自身の業務に取り込んでみてください。

1. 文字の書き方

● 文字の書き方は、大きく丁寧に、とめ・はね・はらいを意識して書きます。校正指示では、次のような略字は使いません。

![]()

【出典:Wikipedia_略字】

校正者にとっては当然のことかもしれませんが、校正者以外の職種の方が赤字を入れるときは往々にしてこれと逆のことが起こります。

小さく乱雑で、略字で書かれた赤字です。繁忙期や急ぎの仕事をしているときなどは、わかっていても文字が乱れてしまうことがあります。

その場合、文字の読み間違えを招くことがあるのはもちろん、赤字を受け取った側の心象を悪くするおそれもあります。

● 丁寧に書かれた文字であっても、字が小さすぎるのはよくありません。校正ゲラを手に取ってじっくり見ることができる方もいれば、修正作業をするオペレーターなどは、パソコンの画面とゲラの赤字に、交互に視線を移しながら修正をしていきます。オペレーターがゲラに顔を近づけないとわからないような文字の大きさは避けたほうがいいでしょう。

なお、文字が大きくても達筆すぎる場合には、相手が文字を判読しづらいときがあります。判読しづらい文字は誤解を生む原因となり、修正ミスにつながるおそれがあります。校正指示は、楷書で書くのが適切です。

(※楷書 … 漢字の書体の一つ。くずさない書き方で標準的なもの)

● 複雑な漢字の場合、たとえば「邊」「邉」のように画数の多いものは、文字がつぶれてしまわないように大きめに書きます。字形の似た文字の場合も違いが明確になるように大きく書くことを意識します。

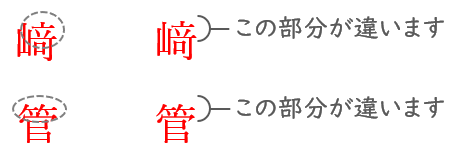

人名でよく見られる「崎」や「﨑」、「菅」や「管」などの文字の場合なら、次のように異なっている部分を鉛筆で丸囲みしたり文字で補足したりするのも有効な指示の入れ方です。

● 赤ペンの種類によっても文字が潰れてしまうことがあります。ペン先が太いものや滲むようなものの使用は避けます。

背景色が赤系の誌面の場合には、赤色の指示では見づらくなるため、赤ペンはやめて違う色のペン(青ペンなど)を使います。

校正指示は、文字そのものの書き方にも注意しないといけませんが、状況によって赤色を青色にするなど臨機応変な対応が求められる場面も多くあります。

2. 赤字の書き方

● 文字の向き

基本的に赤字の向きは、縦組みの文章なら縦書き、横組みなら横書きというように、文章の向きと赤字の向きをそろえると見やすくなります。

・縦組み → 縦書き

・横組み → 横書き

● 引き出し線

赤字を入れる際の引き出し線は文字にかからないように、行間を通って版面の外まで引きます。直線なら基本的には定規を使って引くのがいいですが、表やグラフなど直線に囲まれた部分に引出し線を入れるときは、引き出し線まで直線にすると紛らわしくなるので、あえてフリーハンドにするということもあります。

赤字の入れ方と同様に、引き出し線もどこを修正するのかがわかるように、誌面の状況に応じてわかりやすさを優先します。

引き出し線が行を横切るのも原則としては避けますが、赤字が混み合うなどして、行をまたいだほうが見やすくなる場合は許容されます。

また、引き出し線同士の重なりもできるだけ避けます。スペース的にどうしても重ねざるを得ないときは、どの引き出し線と校正指示が対応しているのか一見してわかるように、片方の引き出し線の色を青ペンに変えるなどの工夫をして対処します。

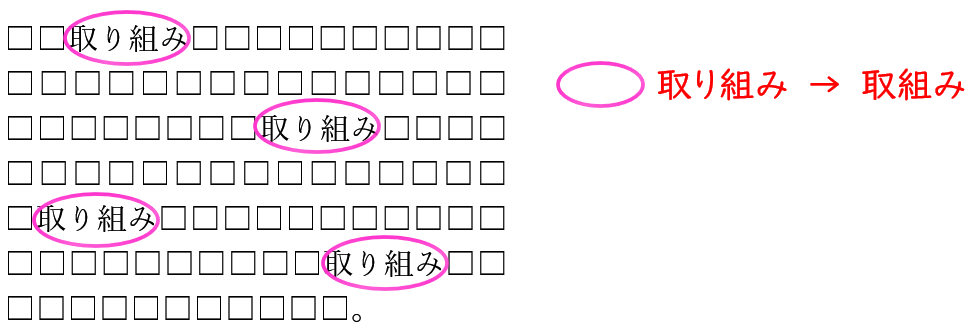

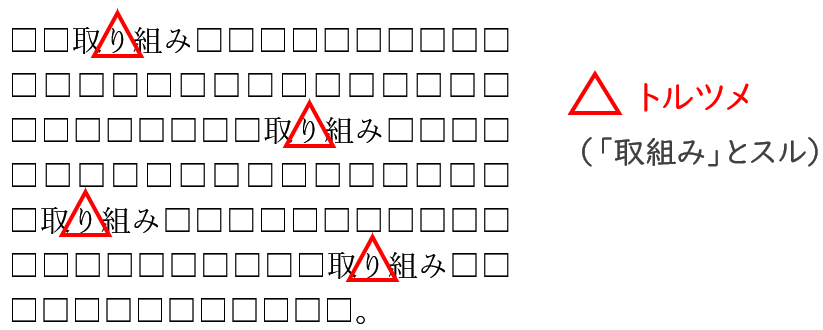

● 同じ赤字が複数入る場合

同じ赤字が2~3つ続くようであれば、『これからも同じ赤字が入るのでは?』と推測します。

この場合、校正担当者にすぐ質問できるのであれば問題ないですが、そうはいかないときもあります。同じ赤字を入れ続けるのは、赤字を入れる側も赤字を見る側にも得策ではありません。

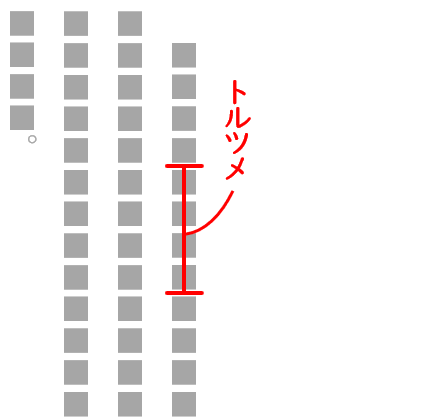

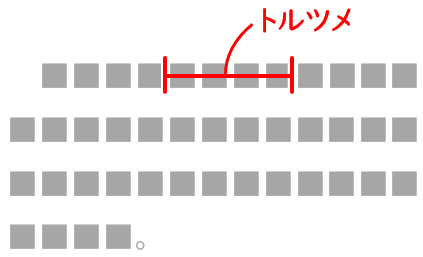

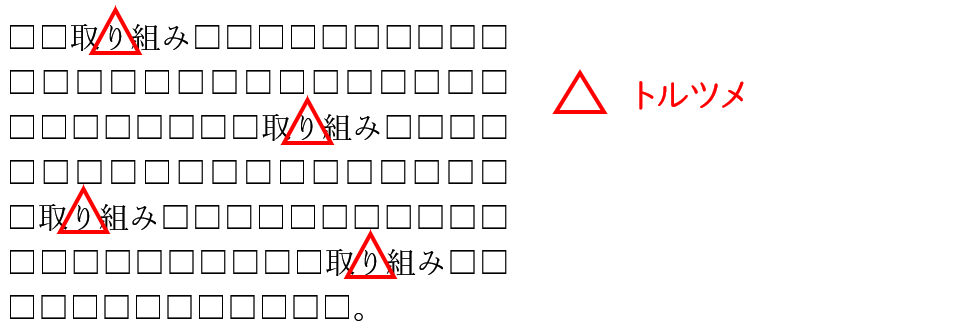

・校正記号表に習えば、一括で同じ赤字を入れる場合「△」の記号を使います。

指示をまとめることで、一つひとつの誤りに赤字を入れるよりもゲラがすっきりして見やすくなります。

次のようにマーカーなどで入れる方法もあります(ダーマトでもOKです)。赤ペンの校正記号よりも目立つので、指示を見落とすリスクを減らすことができます。

いずれについても、書き方の方針となるのは「視覚的にわかりやすいもの」が適切な指示となります。他者が見たときに、どこの何をどのように修正するのかスムーズに理解できるように書くことを常に意識しておきましょう。

3. 意図を正しく伝えるためのポイント

校正指示は短くても意味が伝わらなければ、指示として成立しません。多少文字数が多くなっても明確に意図が伝わるのならそうしたほうが適切です。

赤字だけでは意図が伝わりにくいときは補足の説明を併記します。補足の説明は、赤字と区別するために鉛筆書きにするのが一般的です。

補足の説明を書く際は、赤字との区別を明確にするため次のような工夫をします。

・パーレンで文字を括る

・赤字よりも字を小さめにする

・赤字が縦書きなら補足説明は横書きにする

など

たとえば、カタカナの「リ」とひらがなの「り」のように紛らわしい文字には、「カタカナ」「ひらがな」などと書き添えて誤解されないようにします。

上付き、下付き文字も意図的に小さく書くようにし、かつ補足として「上付き」「下付き」なども記します。

同様に補足の説明をしたほうがよい文字の例としては、次のようなものがあります。

・ 二(漢数字の2)

ニ(カタカナの「に」)

・【縦書きの場合】

一二(漢数字の12)

三 (漢数字の3)

・ I(アルファベットのアイ)

1(アラビア数字のイチ)

Ⅰ(ローマ数字のイチ)

・ O(アルファベットのオー)

0(アラビア数字のゼロ)

・ C・K・Sなど、大文字と小文字が似た形のアルファベット

・ ー(音引き)

―(ダーシ)

- (ハイフン)

いずれの場合も補足の説明を添えるのはもちろんですが、文字の特徴を強調して書くようにします。たとえば、「I(アルファベット)」や「1(数字)」を書く場合は、次の赤い部分を意識して書くようにします。

![]()

紛らわしい文字をあげていけばきりがないため、基本的な考え方としては校正指示には常に補足説明するという認識でいるといいでしょう。

ほかにも、多出(ゲラ内で多く出現するほう)にそろえる指摘なら「多出」、ゲラの表現では誤読されそうなときは「ゲラのママだと○○のように読めるため」といった形で補足します。

ほかのページと関連した指示については、「P.50参照」「別紙3ページ目」のように参照先のページを書き添えます。

ページ数だけでは誌面のどこと対応しているのかわかりづらい場合は、「P.50の6行目では~」のように行数まで書くとより親切な指示になります。

前述の例でいうなら、校正記号の「△ トルツメ」に加えて、

・(「取組み」とスル)

・(「り」をトル)

などの補足説明をしておくとよりわかりやすい指示になります。

また、指示は文字だけで伝える必要ありません。複雑な体裁の指示をする場合には、具体的にどのような体裁になるのか見本(図など)を併記することもあります。

4. 校正で入れた赤字による誤りの発生を防ぐ

校正指示によって逆に誤りを生じさせるのは、絶対に避けたいところです。

自分の出した指示が、見間違えられたり誤って解釈されたりしないように注意しないといけません。指示を入れる際は、それが反映された後のことも想像するようにしましょう。

たとえば表記統一において、指摘によって新たな表記ゆれが発生することがあります。

一例として、ページ数の多いもので前出では「無い」、後出では「ない」と表記がゆれているケースを考えてみます。

前出に後出とそろえて「無い→ない」とする指摘、後出に前出とそろえて「ない→無い」とする指摘を出すと、両方が採用された場合、前出が「ない」、後出が「無い」となり、表記が入れ替わっただけでバラつきは残ったままになってしまいます。

こうした事態を防ぐため、

「P.○○と表記ゆれ。いずれかにソロエル?」

など表記がどことバラついているかが伝わるような指摘を出し、最終的に表記が統一されるようにします。

このような不具合は、大きな案件を複数人で手分けして校正しているときに起こりやすいので留意しておきましょう。

ほかにも、指示が見間違えられるということもよく起こるので注意しましょう。

たとえば次のような場合です。

・連続する数字(00006)

・アルファベットの小文字(SDGs)

・小さいやゆよ(促音・拗音など)

・上付き/下付き文字(102 など)

このような文字は自分では正しく書いたつもりでも相手が誤解してしまうことがあります。「これでわかるだろう」という考えは捨てて、「補足をしないとわからない」という前提で丁寧に指示を入れていきます。

連続する数字で一つだけ違う場合なら、その数字に波線を入れて、『ここが違う』と注意喚起します。

![]()

「SDGs」でも、誰もが知っているだろうと考えず、最後の小文字の「s」の大きさにもメリハリを付けて書き、さらに小さい文字であることを校正記号や文字で補足します。

![]()

![]()

5. 赤字を見る対象を考える

校正のフローはクライアントや媒体によってさまざまです。校正ゲラは、編集者などがチェックして指摘を取捨選択したうえで著者のもとに渡る場合もあれば、直接著者に渡る場合もあります。

特に申し送り等がなければ、そのまま誰の目に触れてもいいように、校正の指摘は丁寧な言葉遣いで書いておくのが無難です。

ただし、丁寧な言葉遣いであっても指示が多くなるようであれば、指示を見る相手側の読む量が多くなります。明らかな誤字などに対して「誤字なので取りますか?」でなく、「トル?」だけで通じるのであれば、そのほうが確認する側の負担を減らすことができます。

また誰もが校正記号や業界用語を知っているとも限らないので、見慣れない校正記号や「ベタ」などの用語などは避けるのが賢明です。

一方、社内で完結するような校正物で、ハウスルールで周知の事実であっても、「OK?」などのような曖昧な指示は校正者なら避けたほうがよいでしょう。

6. 赤字の見直し

校正を終えた後の見直しの際、赤字をすべて確認したか、他におかしな箇所がないかに目が行きがちですが、自分が書いた赤字にも誤字脱字がないか気を配る必要があります。

校正作業中は、間違いを探すのに意識が行ってしまい自分が書いた指示にまで意識が向かないものです。なおかつ自分では正しく書いたと思い込んでいるので、さらに書き間違いを気づきにくくさせます。

校正終了後に少し時間を置いて読み直してみてみると、書き間違いにも気づきやすくなります。

さらに次のような気づきも生まれます。

『もう少し表現を変えたほうがわかりやすいかも』

『ここにも補足したほうがいいかも』

『こっちの指示のほうがわかりやすいかな』

など。

おわりに

以上、赤字の書き方を中心に校正指示で留意すべきポイントを解説してきました。

すべてに共通することは「いかにわかりやすく、誤解を招かないように書くか」という観点です。校正の指示は出して終わりではなく、その指示が他者に明確に伝わって初めて指示として成立するものです。

他者に読んで検討してもらい、必要に応じて修正してもらいます。指示を入れたゲラを受け取った側が何も躊躇わずにスムーズに理解できるかどうかを判断基準として、校正指示を入れましょう。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)