![図や画像の傾きを直す・回転させる[校正記号の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/tilt-rotate-in-proofreading-mark.jpg)

図や画像の傾きを直す・回転させる校正指示のポイント解説

校正では、文字だけでなく図や画像の確認をすることも頻繁にあります。

図や画像が文章と対応しているかの確認は当然ですが、図や画像が傾いていないか・向きが間違っていないかという確認も必要になってきます。文字を読むことに集中していると、図や画像の間違いには意外と気づきにくいものです。

そこで、図や画像の傾きや向きの間違いを事例を交えて説明していきたいと思います。

※赤字例は画像に対してですが、図やイラストでも赤字の入れ方は同じです。

1. 水平にする校正指示

【正しい画像】

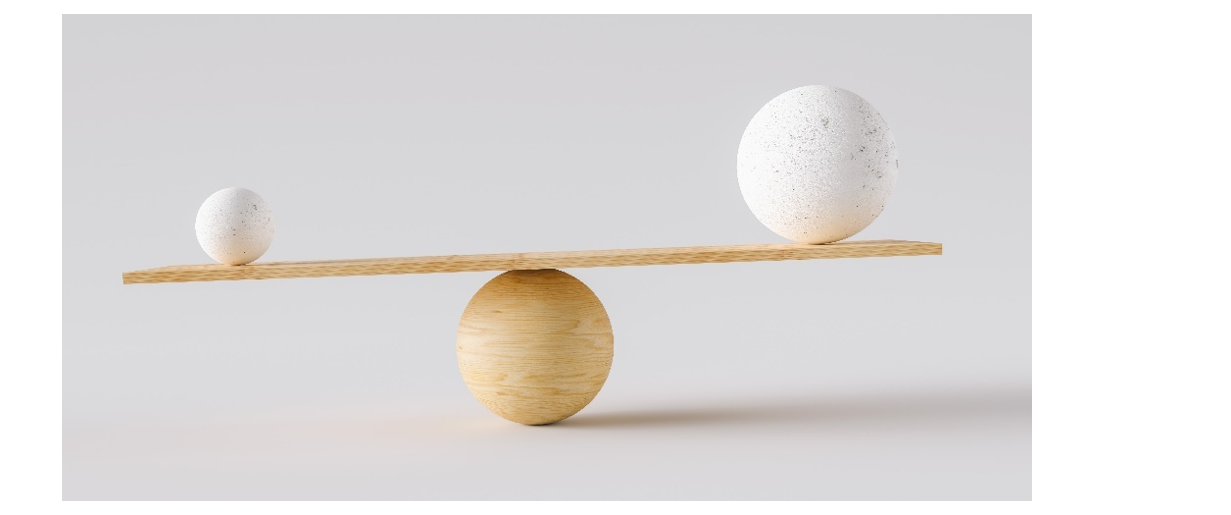

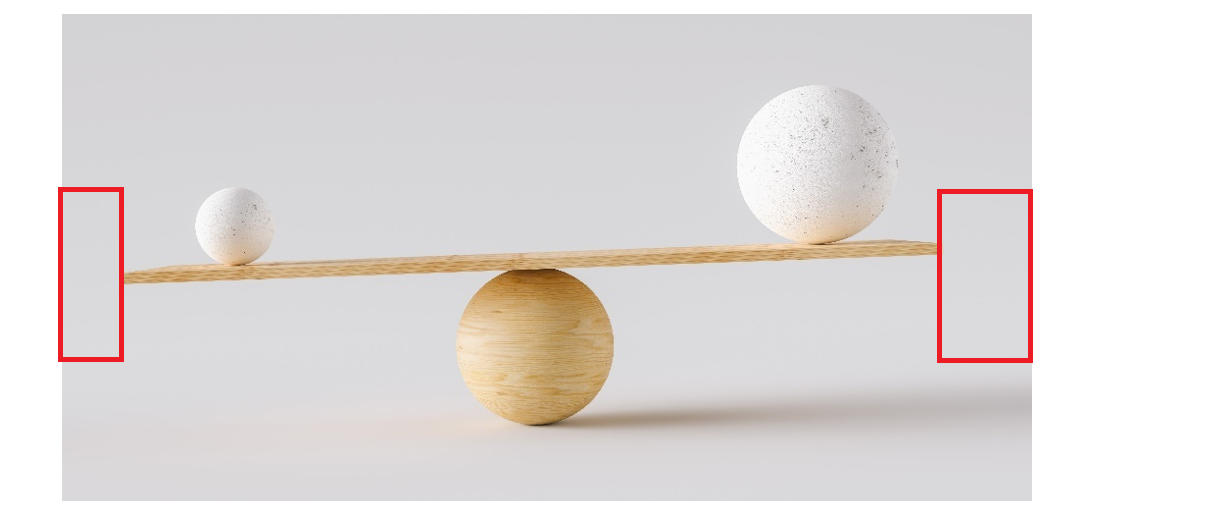

【間違い】・左に傾いている

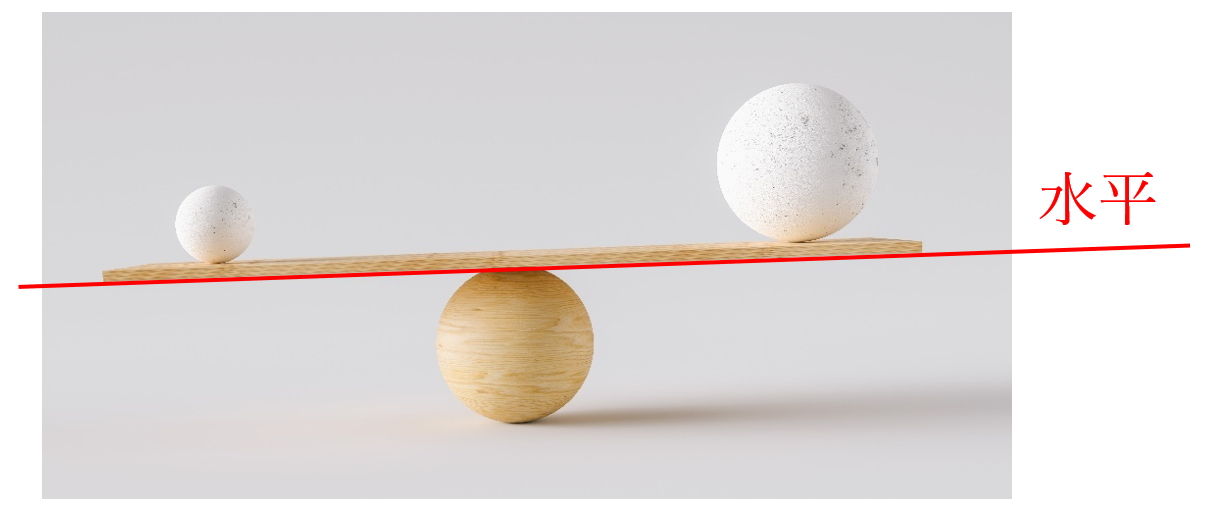

【赤字の入れ方】

この赤字の入れ方は、校正記号表(JIS Z 8208:2007)通りです。「水平」と指示します。

「水平」の文字だけだと、どこを水平にするのかわかりません。どのラインを水平にするのかも加える必要があります。そのため、水平の基準となるラインを赤線で入れます。この線は、手書きでなく定規で入れます。

「水平」でなくても「水平にスル」「傾き正ス」などの指示でもわかりやすいと思います。

また、画像では左右のアキ幅が違っています。

画像を水平に修正することで、トリミングが少し変わります。現状より左右のアキ幅が広がるのか、狭まるのかはわからないので、念のため指示を加えておく必要があります。

▼ 画像に追加の指示を加える

※仮に、水平に修正する前に左右のアキが均等であったとしても、トリミングが変わるせいで均等でなくなる可能性があります。そのときは、鉛筆で「左右のアキ、均等のママ」など補足しておくとよいです。

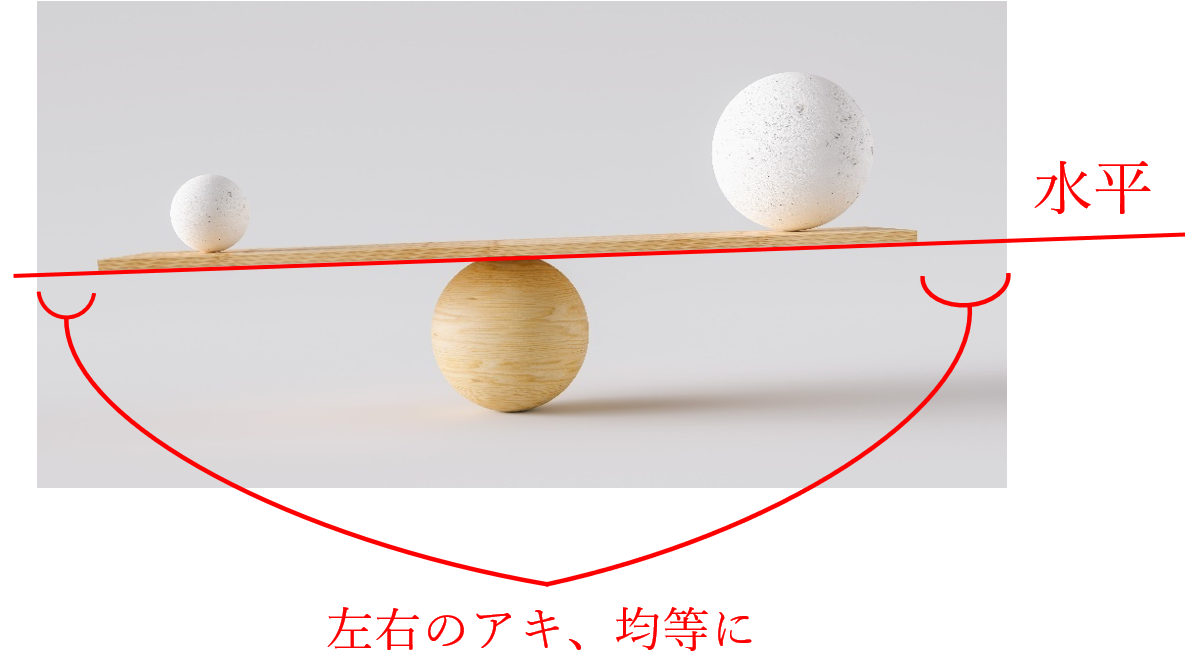

【修正結果】

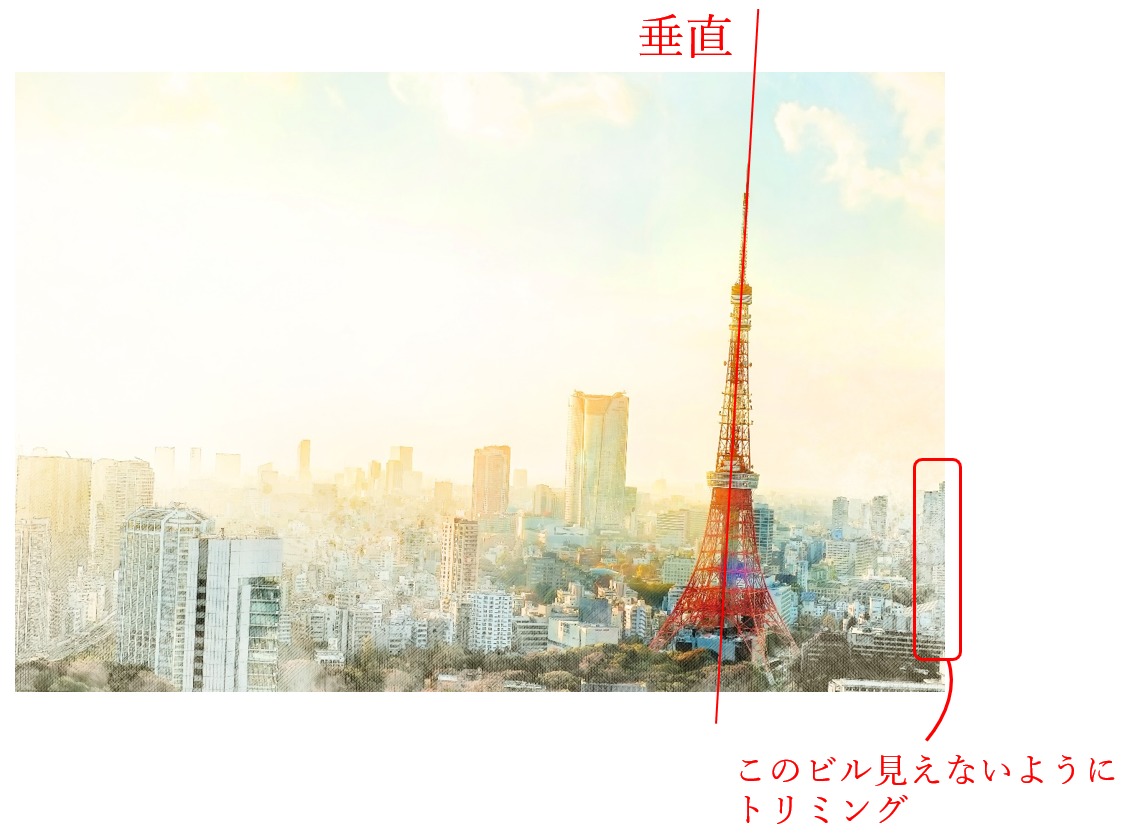

2. 垂直にする校正指示

【正しい画像】

【間違い】・右に傾いている

「水平」の赤字を使いたいですが、この画像では水平の基準とするラインがわかりにくいです。

そのため、ここでは東京タワーを基準とし「垂直」の赤字を入れます。

これも「垂直にスル」「傾き正ス」などの指示でもわかりやすいです。

【赤字例】

「水平」のときと同様に傾きを正すと、現状からトリミングが少し変わります。

この「赤字例」と上の「正しい画像」を見比べるとわかりますが、左右のトリミングが変わっています。

仮に、原稿に画像のトリミング指示があるなら、それも書き加える必要があります。

たとえば、欠けてはいけない部分があるなら、その部分を丸で囲み「欠けないように」と補足します。また、見えてはいけないものがあるなら、その旨を補足する必要があります。

▼ トリミングの指示を入れる

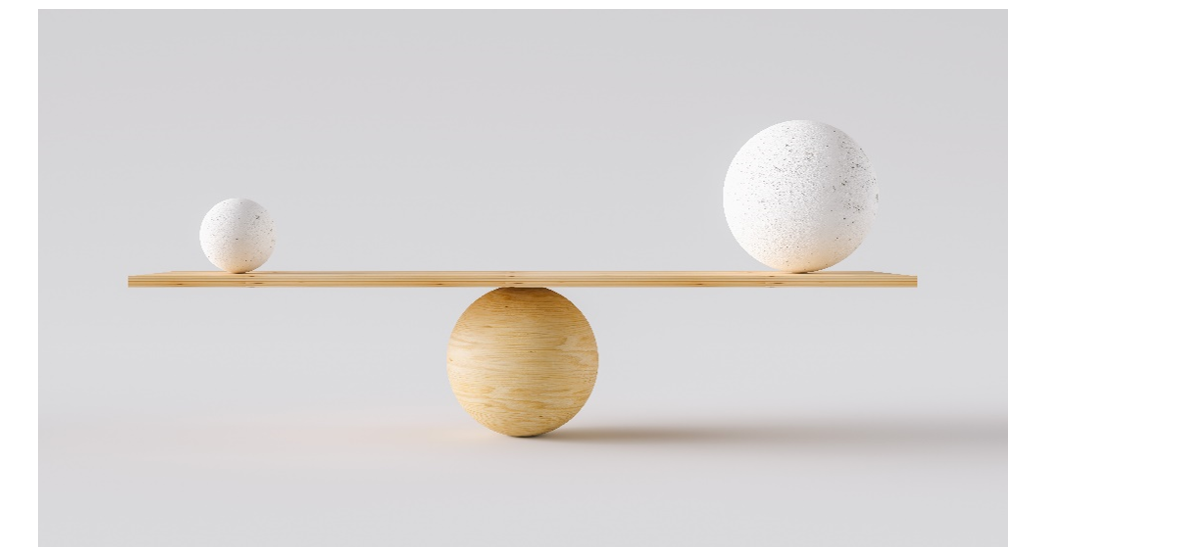

【修正結果】

3. 回転させる校正指示

画像には、上下左右のわかりにくいものがあります。こういった画像は、向きを間違えて貼り込まれてしまうことがあります。

【正しい画像】

【間違いパターン1】・天地が逆(逆さま)になっている

赤字の入れ方としては、「天地逆ニ」「180度回転スル」などがわかりやすいと思います。

文字だけで指示するのではなく、ちゃんと修正対象がわかるように、画像に囲み線を入れるなどする必要があります。

【赤字例1】

【赤字例2】

【修正結果】

【間違いパターン2】・左へ90度回転している

【赤字例1】

・文字と矢印で指示する

【赤字例2】

・文字だけで指示

「時計回りに90度回転」「右へ90度回転スル」など。

【赤字例3】

・「天」「地」と画像の向きを入れて指示する(天地でなく上下でも伝わると思います)

おわりに

傾きの指示は、図でも画像でもよく使います。回転の指示は、画像に対してよく使うイメージです。

画像への指示は、トリミングが変わってくることがあるので、単純に赤字を入れるだけでなくその後の仕上がりも考慮しないといけません。

指示の入れ方は色々ありますが、一番は修正側に伝わりやすいものを選ぶことです。「時計回り」や「右」などの文字で指示するよりも「 →(矢印)」で指示したほうが、直感的で伝わりやすいことも多いです。

![罫線(ケイ線)とは?[意味と種類の簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/10/ruled-line-500x333.jpg)

![「づらい」「にくい」どっちを使う?[意味の違いと適切な使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/meaning-of-hard-and-difficult-500x333.jpg)

![[誤解やトラブルを避ける]校正の仕事を受けるときに確認すべきこと](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Confirmation-of-proofreading-work-500x306.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![文章校正ではなぜ一文字ずつ確認する必要があるのか?[タイポグリセミアが原因⁉]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/01/typoglycemia-in-proofreading-500x258.jpg)

![広告・出版・マスコミ業界で働くならマスメディアンで仕事探し[特長や強み・利用の流れの紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/04/find-a-job-with-MASSMEDIAN-500x333.jpg)

![校正のパタパタ(あおり校正)のやり方[動画で解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/05/Proofreading-Technology-500x333.jpg)

![大阪で校正会社や校正者を探す[どこに仕事を依頼する?どこに求人を出す?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/07/Proofreading-company-500x333.jpg)

![校正者になるには[未経験者へ仕事内容から資格・求人まで解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/How-to-Become-a-Proofreader-500x333.jpg)

![校正記号一覧[校正記号の使い方・赤字の書き方で迷ったときに]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Printing-proofreading-symbols-List-500x333.jpg)

![東京の校正会社まとめてみました[校正の依頼・校正の仕事探しに役立つ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/List-of-Proofreading-Companies-500x338.jpg)

![校正・校閲セミナー&講座×6選[東京+全国オンライン開催]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Proofreading-seminar-and-online-course-500x375.jpg)

![校正の依頼メールで押さえておきたいポイント[例文あり]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Email-request-for-proofreading-500x362.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![差し替えと差し換え:どっちの表記が正しい?[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-replacement-and-replace-in-proofreading-500x333.jpg)

![三点リーダーの使い方[意味を理解し正しく使う~例文で学ぶ適切な使用方法~]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/05/three-point-leader-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![「広がる」と「拡がる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/10/Spreads-and-Expands-500x333.jpg)

![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)