![字下げ(文字を下げる・上げる・移動する)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Indentation-in-proofreading-mark.jpg)

目 次

字下げ(文字を下げる・上げる・移動する)[校正記号]

字下げの校正指示は、色々と応用範囲が広いものです。

「一文字下げる」「一文字上げる」とき、「段落の頭を下げる」「画像やイラストを移動させる」ときにも使用されます。

適切な使い方を覚えておくと校正指示の幅も広がり便利です。

※文章中の校正記号は『JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)』を参考にしています。

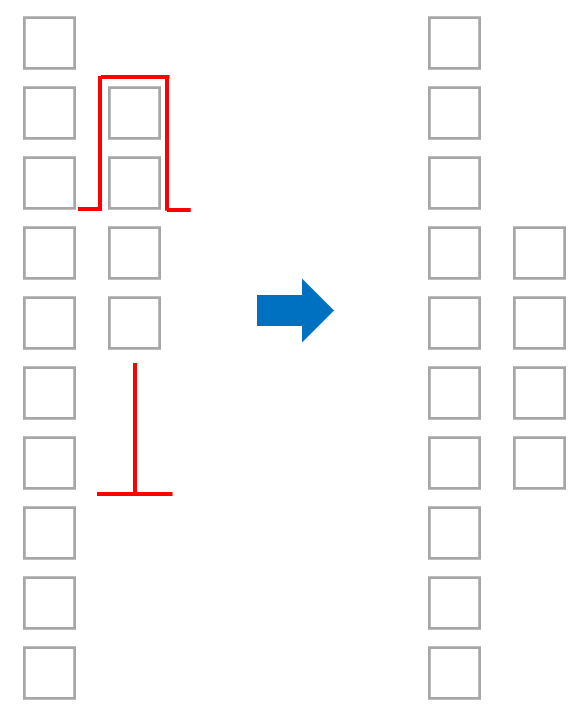

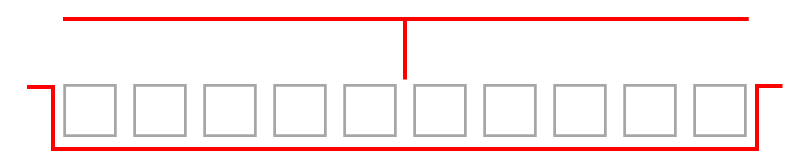

1. 字下げの校正記号

■ 字下げの校正記号

▼ 基本形

■ 気を付けておきたいこと

字下げの校正記号は、赤線の位置まで文字を移動するということです。そのため、赤線の位置が重要になってきます。

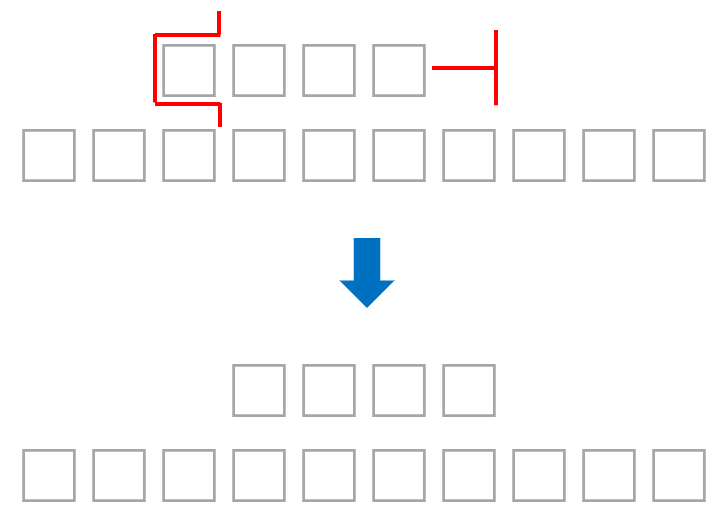

2. 字下げの使い方(一字下げ・二字下げなど)

■ 横書き

▼ 一字下げ

▼ 二字下げ

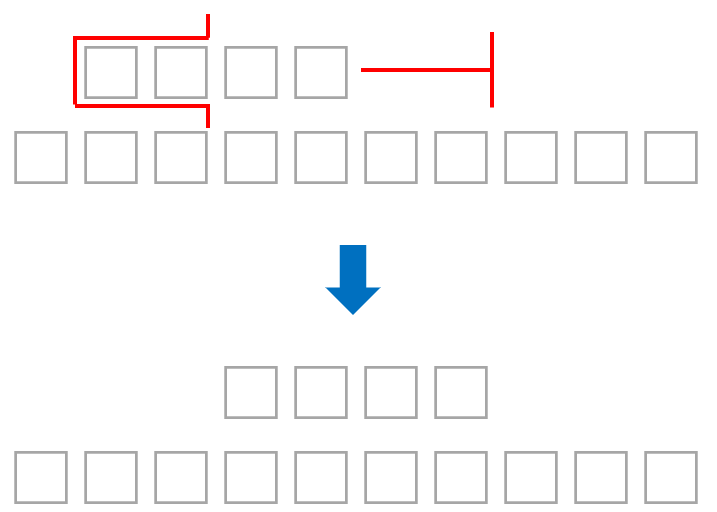

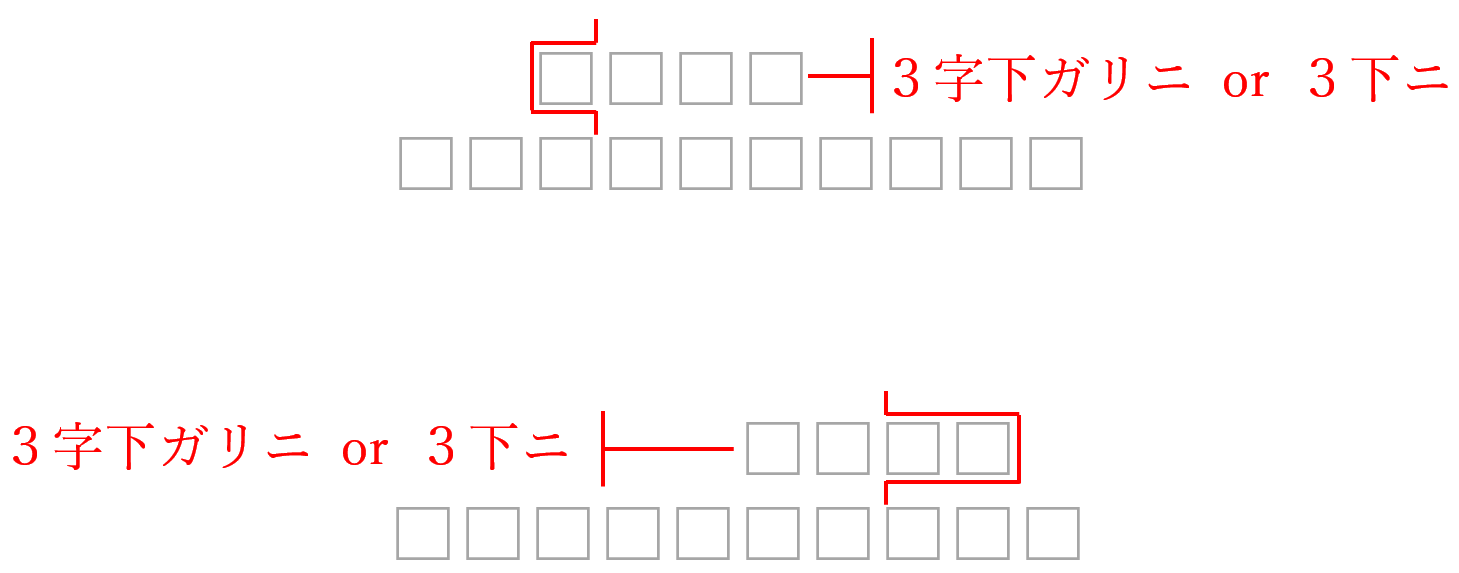

▼ 字下げの記号+文字で指示

字下げの指示は、記号だけだと位置が不明確になりやすいため、何文字分移動するのか指示を入れる方法もあります。

次のような指示です。

「〇字下ガリニ」「〇下ニ」

【例】

※行頭を基準にして、そこから何文字分下がった状態にするかの指示になります。

【気を付けておきたいこと】

この指示は、行頭が基準ということを知っておかないと誤解を招く恐れがあります。なるべく使用は避けたほうが無難です。

実務では、「〇字右にイドウ」「〇字下げ」「〇文字分上ゲ」などでも十分伝わります。むしろ、これらのほうが伝わりやすいと思います。

校正記号は、現場の環境に合わせて臨機応変に伝わりやすいものを選ぶことです。校正記号表に縛られすぎないように注意しましょう。

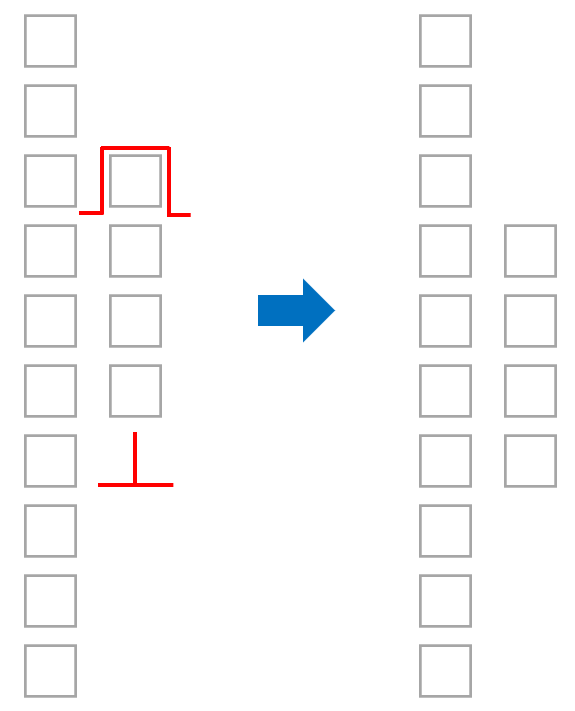

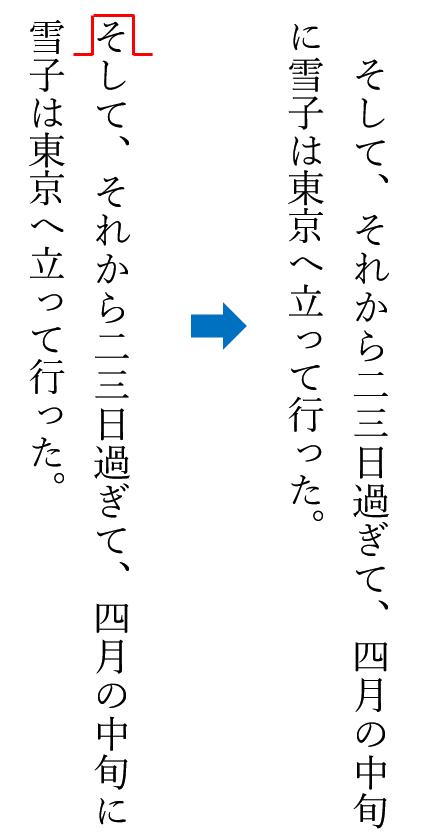

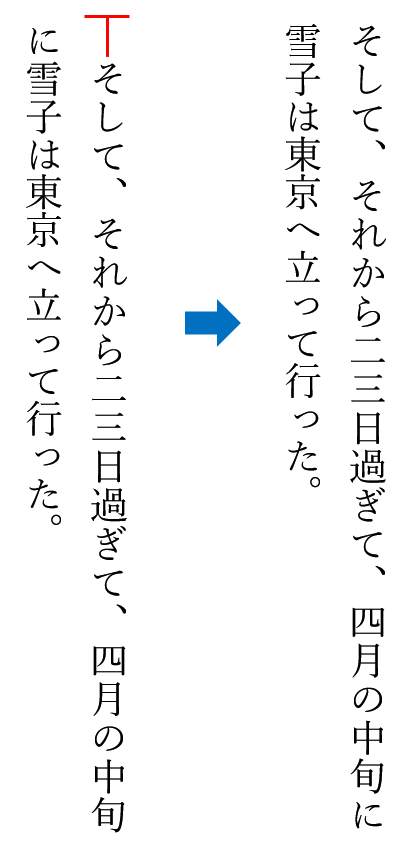

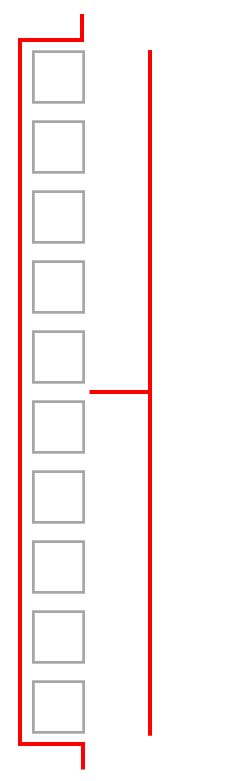

■ 縦書き

▼ 一字下げ

▼ 二字下げ

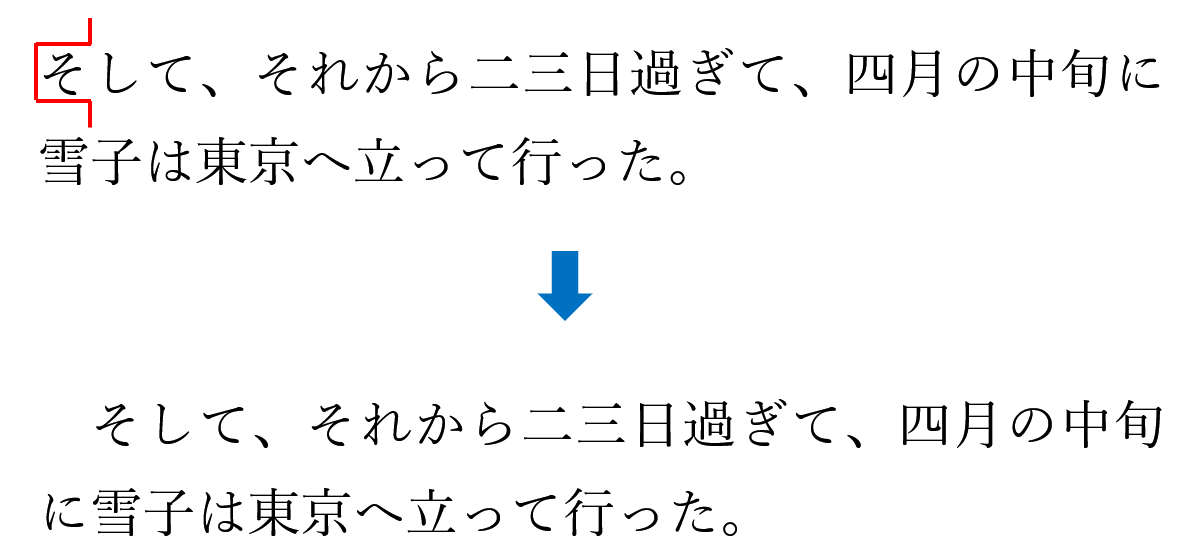

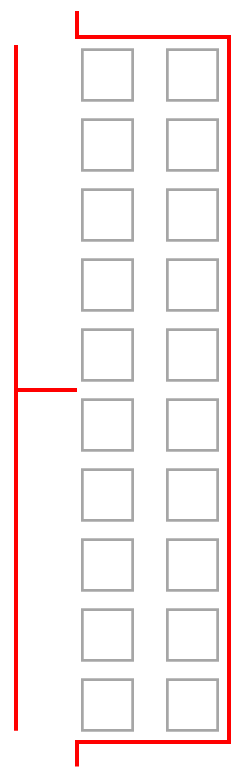

3. 段落の字下げ・字下げをしない

■ 段落の行頭の字下げ

▼ 横書き

● 行頭を下げる場合

字下げの校正記号の前半だけを使用します。

● 行頭を下げない場合

字下げの校正記号の後半だけを使用します。

● 間違った使用例

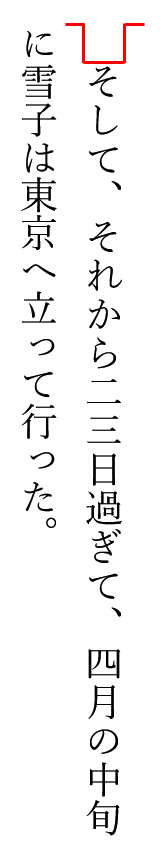

▼ 縦書き

● 行頭を下げる場合

● 行頭を下げない場合

● 間違った使用例

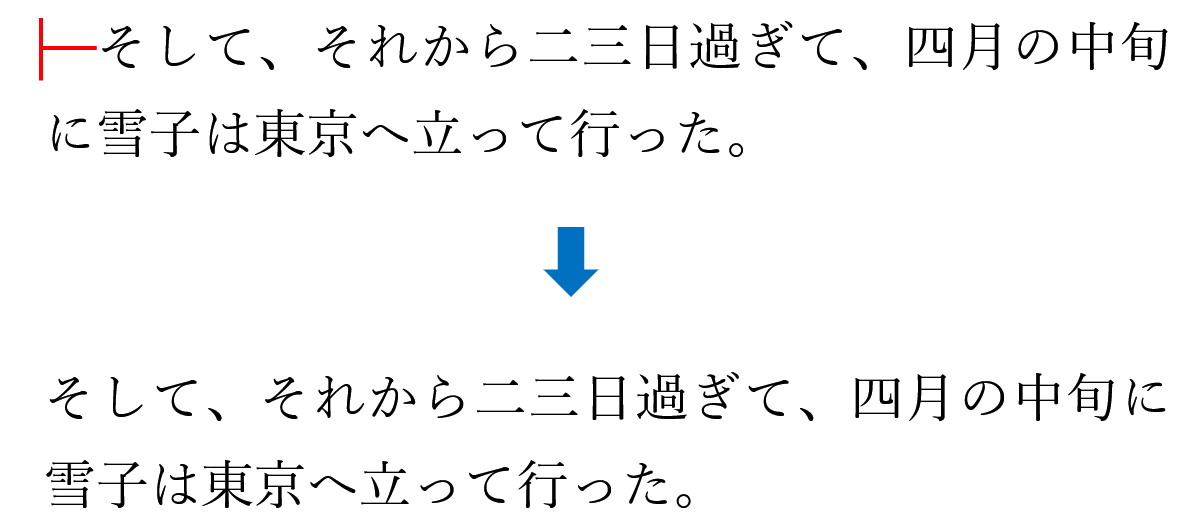

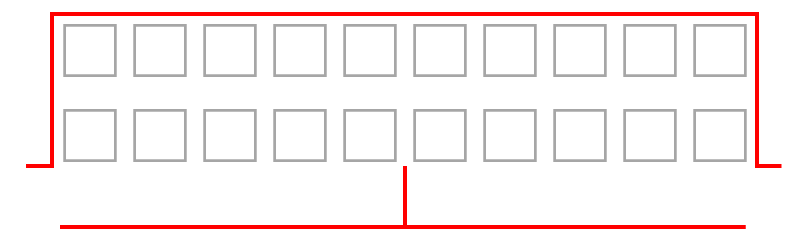

4. 移動の指示として使用

■ 移動の指示で使う場合

▼ 横書き

移動する対象を囲い、指示を入れます。

※移動する量(何行分とか)も文字で指示しておくとわかりやすいです。

▼ 縦書き

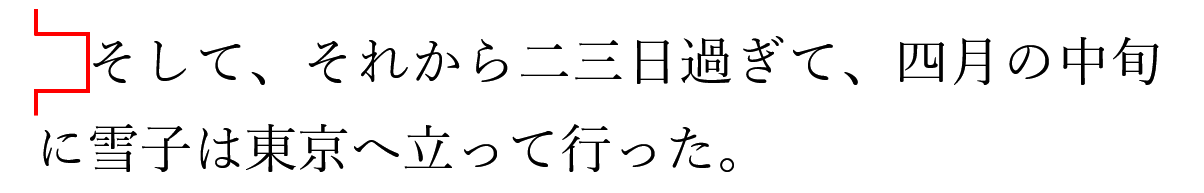

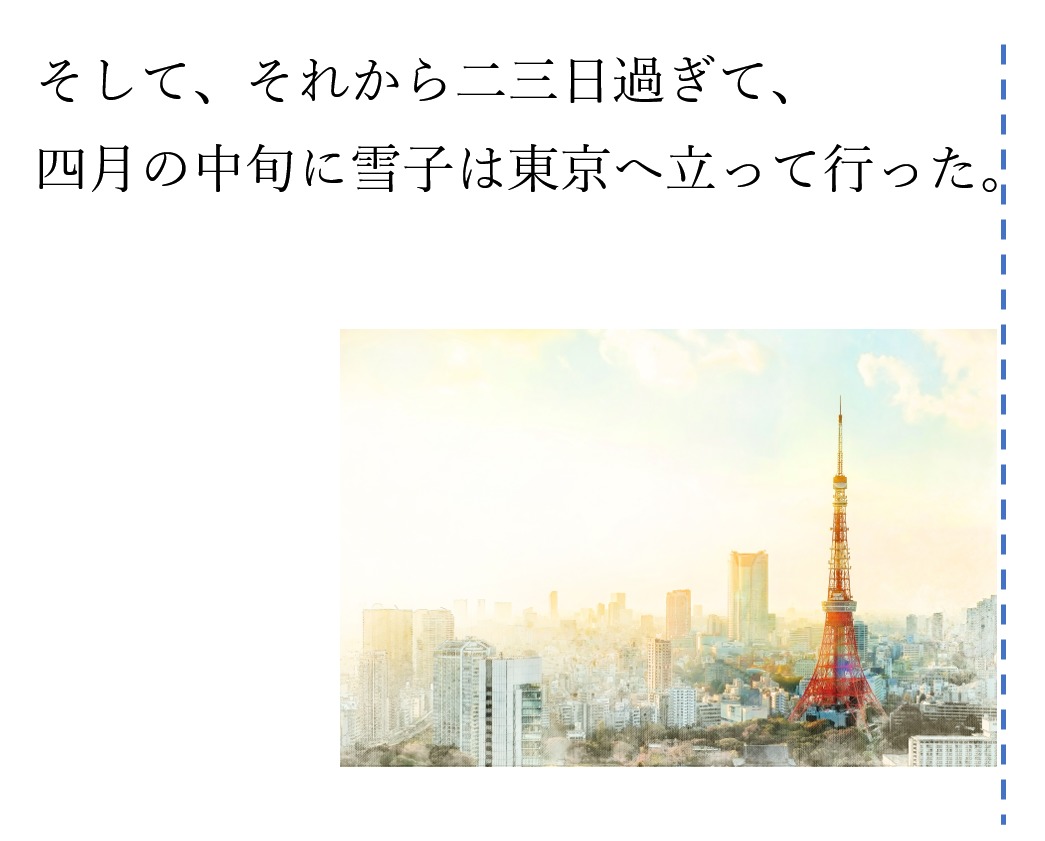

5. 実践での使い方

■ 実践での使用例

コピーと画像が左ソロエになっているものを、右ソロエにする指示の入れ方です。指示の入れ方は色々ありますが、ここでは字下げの校正記号だけを使います。

【修正前】コピーと画像が左ソロエになっている

【修正後】下のように、右ソロエに直したい

■ 入朱例1

どこまで下げるかを示す線を長くして、揃えたい位置を明確にする。

■ 入朱例2

鉛筆でどこと揃えるかを補足する。

鉛筆で書くことで補足的な意味であることが伝わり、なおかつ点線にすることで視線に留まりやすくなります。

【入手例1】よりも2の入れ方のほうがおすすめですが、一番いい赤字の入れ方はどこと揃えるのかを文字で書き添えることです。

この例でいえば、

校正記号に加えて「コピーと画像右ソロエ」など書き添えておくとより親切な指示になります。

おわりに

段落の行頭を下げる・上げるは、校正記号だけで伝わるので特に問題ないと思います。

ですが、それ以外はどれだけ下げる(移動する)かの指示を書き添えておくほうが、確実に修正間違いを減らすことができます。

字下げ(移動)の校正記号は、下げる位置を明確にするということさえ注意しておけば、文字以外にも色々と応用できます。記号自体もわかりやすいので、伝わりやすく非常に便利な記号です。

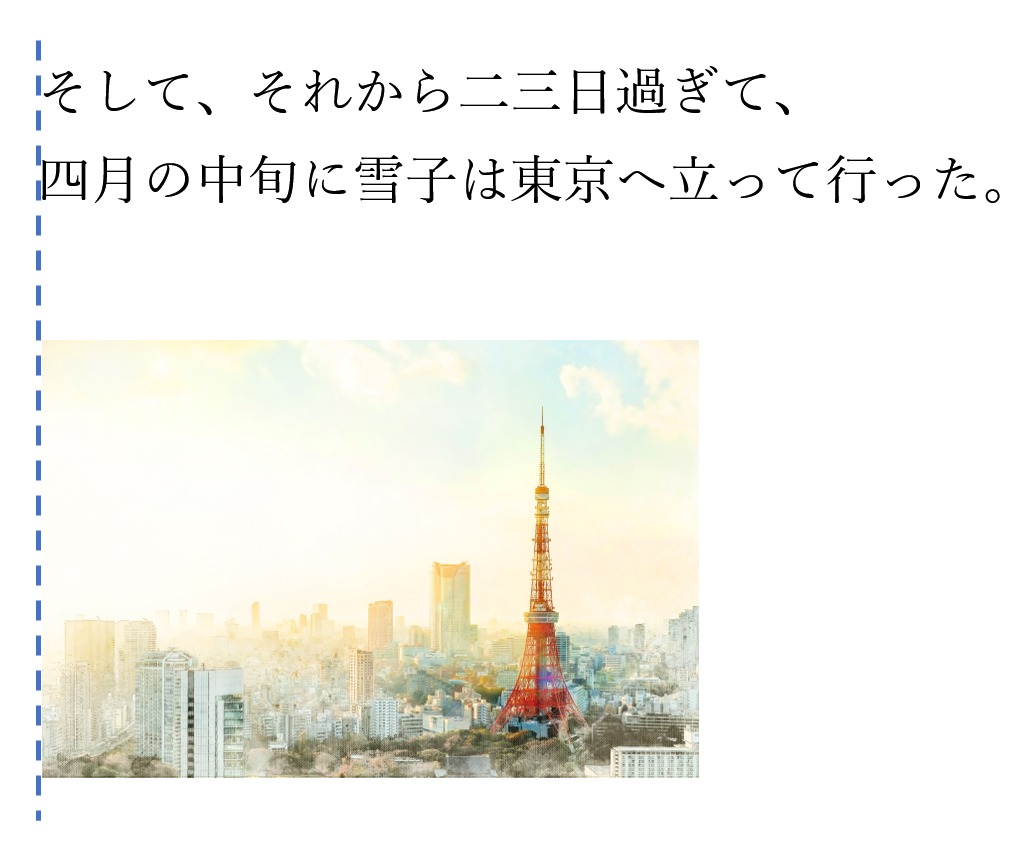

※校正記号の例文は、青空文庫:谷崎潤一郎の『細雪』より使用いたしました。

![一字下げる・一字下げにしない[校正記号の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/indent-in-proofreading-mark.jpg)

![文章の校正:5つの基本的な見方[文字に意識を集中させるコツ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/Basic-Text-Proofreading-Techniques-500x342.jpg)

![文章校正の実力テスト[校正力UPの練習問題]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/text-proofreading-exercises-500x338.jpg)

![【伝わる指示 vs 伝わらない指示】良くない校正指示と改善ポイント[いい校正者になる第一歩]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/good-and-bad-proofreading-instructions-500x333.jpg)

![[校正の落とし穴]正しい修正が新たな間違いを生む?! 連鎖する間違いを止める](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Chain-of-proofreading-mistakes-500x333.jpg)

![文章校正ツール無料版の比較テスト[おすすめツールと適切な使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Text-editing-tools-and-software-in-proofreng-500x326.jpg)

![校正のパタパタ(あおり校正)のやり方[動画で解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/05/Proofreading-Technology-500x333.jpg)

![原稿との突き合わせ校正(引き合わせ校正)の実技解説[校正の基本のやり方を紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/08/Demonstration-of-proofreading-techniques-500x333.jpg)

![AIに文章の校正を依頼する[無料で使えるAI校正ツールの比較]一番使えるAIは?](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Free-AI-Proofreading-Tools-500x330.jpg)

![文章校正記号:この記号の意味は?[イラストから記号の意味を逆引き検索]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-proofreading-symbol-in-prooreading-500x333.jpg)

![校正者になるには[未経験者へ仕事内容から資格・求人まで解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/How-to-Become-a-Proofreader-500x333.jpg)

![校正記号一覧[校正記号の使い方・赤字の書き方で迷ったときに]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Printing-proofreading-symbols-List-500x333.jpg)

![校正の仕事探しにおすすめの派遣会社3選[校正・校閲の求人]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Temp-Agency-for-Proofreaders-500x333.jpg)

![差し替えと差し換え:どっちの表記が正しい?[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-replacement-and-replace-in-proofreading-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「広がる」と「拡がる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/10/Spreads-and-Expands-500x333.jpg)

![校正の依頼メールで押さえておきたいポイント[例文あり]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Email-request-for-proofreading-500x362.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)