校正者が仕事から離れて読んだ書籍の「読書感想文」

この記事で紹介する読書感想文は、普段は文章をチェックする仕事をしている「校正者」が、仕事から離れて一読者として本を読み、その感想をつづったものです。今回紹介するのは、現役の校正者、佐藤鈴木さん(30代)が、『源氏物語 A・ウェイリー版』(全4巻)を読んだ感想です。

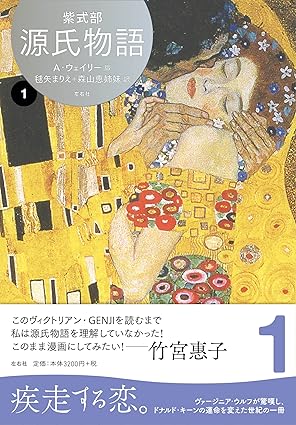

『源氏物語 A・ウェイリー版』(全4巻、紫式部著、アーサー・ウェイリー英訳、

毬矢まりえ+森山恵姉妹日本語訳、左右社、2017~19年)

『源氏物語 A・ウェイリー版』の読書感想文(約2700字)

いつの時代のことでしたか、あるエンペラーの宮廷での物語でございます。

ワードローブのレディ、ベッドチェンバーのレディなど、後宮にはそれはそれは数多くの女性が仕えておりました。そのなかに一人、エンペラーのご寵愛を一身に集める女性がいました。その人は侍女の中では低い身分でしたので、成り上がり女とさげすまれ、妬まれます。あんな女に夢をつぶされるとは。わたしこそと大貴婦人たちの誰もが心を燃やしていたのです。

この書き出しで私の度肝を抜いたのが、今回ご紹介する『源氏物語 A・ウェイリー版』です。A・ウェイリー(1889~1966)はイギリスの東洋学者で、1925~33年に源氏物語を『ザ・テイル・オブ・ゲンジ』として英訳し、世界に紹介しました。その英訳版を、21世紀になってから現代日本語訳したものが『源氏物語 A・ウェイリー版』。つまり、「日本語の古語の原文→英訳→現代語訳」と、二重に翻訳されたバージョンということです。

源氏物語。これほど有名で、かつ通読した人が少ない物語もなかなかないでしょう。とにかく長い、登場人物が多くて混乱する、作中でやり取りされる和歌の意味が分からない……などなど、取っつきづらい要素が満載です。その中でも特に高いハードルとなっているのが、「平安時代の世界観がぴんと来ない」ことではないでしょうか。

たとえば、上で引用した源氏物語の冒頭部分は、『新編日本古典文学全集』(小学館、1994年)では次のように訳されています。

帝はどなたの御代であったか、女御や更衣が大勢お仕えしておられた中に、最高の身分とはいえぬお方で、格別に帝のご寵愛をこうむっていらっしゃるお方があった。宮仕えの初めから、我こそはと自負しておられた女御がたは、このお方を、目に余る者とさげすんだり憎んだりなさる。

「女御」「更衣」はいずれも後宮に仕える女官(=天皇の妻)の名称で、序列としては、皇后・中宮→女御→更衣の順になります。このことを把握していて初めて、「更衣という低い身分の女官でありながら帝の寵愛を得ていれば、確かにそれより上の女御たちは面白くないだろう」ということが理解できるのです。

源氏物語は平安時代の宮中を中心とした物語なので、全編にわたってこの調子で、役職名やその上下関係、宮中での行事、当時のしきたりなどがちりばめられています。そして同時代の読者にとってはそれらは常識なので、いちいち説明をしてくれてはいません。

しかし現代の読者は、辞書や注釈書を参照しながら読み解かなければ内容がつかめません。知識として知っていても、それを引っ張り出してきて「当時の常識ではこういうことだから、それなら確かにこの人物はそう思うだろう」と理屈で考えるワンクッションが挟まります。

ですが、私たちが現代の小説などを読むとき、論理的に考えて読み解いているでしょうか。多くの場合、「そりゃ悲しいよね、分かるよ」とか「普通、そこでそうは言わないでしょ」というように、ダイレクトに共感したり反発を覚えたりしているでしょう。こうした読み方が難しいことこそが、源氏物語を取っつきづらいものにしている大きな壁だと思います。

さて、以上を踏まえて、この記事の最初に引用した部分をもう一度読んでみてください。特別な知識がなくても「そりゃ嫉妬もされるよね」とすんなり飲み込めるはずです。

本書の訳では、御簾→「カーテン」、えび染め→「ワインレッド」、太政大臣→「グランド・ミニスター」などというように、現代の日本人にとって直感的に理解しやすい表記が多数使われており、現代の小説を読むのに近いテンションで読むことができます。源氏物語は難しそう、分かりにくそうだと敬遠していた人に、ぜひ挑戦してもらいたい作品です。

もちろん、源氏物語を読んだことがある人、知識がある人にもおすすめしたいです。英語を経由して現代語訳するとこのようになるのか、という角度から楽しめるのは、すでに内容が頭に入っている人の特権です。たとえば物語冒頭の「ワードローブのレディ」は、「更衣」という肩書きの由来を知っていれば、「もともとは天皇の衣替え係だった『更衣』だから『ワードローブ』か!」とアハ体験ができます。第9帖の「葵」巻では、「シャイニング・プリンス」(=光源氏)の正妻、「アオイ」(=葵上)に取り憑いた悪霊を祓うために呼ばれたのは「悪魔祓い」や「ヒーラー」です。固定観念に囚われない表現に、時に納得し、時にはくすりと笑いながら読めること請け合いです。

また、各帖についている系図もありがたいです。その帖に出てくる人物に絞った系図になっているため、膨大な系図の中から探し出す手間が省けます。本書には物語全体の登場人物を網羅した系図もついていますが、B3サイズほどの用紙にぎっしりと情報が詰め込まれ、目的の人物を見つけるにも一苦労です。

ただし校正者の場合、読者の立場で読んでいるときでも校正者としての意識は働いているので、ありがたいと思うのと同時に校正の苦労も想像してしまいます。

系図は一般にそれほど文字数も多くないので、チェックにはそれほど手間取らないように思われるかもしれません。しかし実際には、内容が事実として正しいか・本文との整合性・レイアウトなど、複数の観点からチェックしなければなりません。本書の系図で言えば、以下のようなポイントを確認する必要があります。

・内容が事実として正しいか:親子関係や夫婦関係などが物語内での記述通りに描かれているか

・本文との整合性:その帖の中に出てくる人物が漏れなく拾えているか、出てこない人物が記載されていないか、人名の表記が本文中の表記とそろっているか

・レイアウト:系図内で、線の太さや色などの統一が取れているか

系図の校正はこのようにヘビーなものなので、ゲラに系図が出てくると、校正者は一度呼吸を整えて精神統一をしてから取り掛かることになります。系図を見るときには、それを校正した校正者にも少しだけ思いを馳せてもらえると報われます(個人の感想です)。

なお、本文に加えて注目していただきたいのが、54帖それぞれのタイトルの訳です。「桐壷」→「キリツボ」のようにそのままのものもありますが、「須磨」(対立する勢力が強くなったため、光源氏が須磨に退去する帖)→「エグザイル・アット・スマ」のようにひねりが加わったものもあります。各帖のタイトルがどのように訳されているか、ぜひ手に取ってご覧ください。ちなみに私のお気に入りは「紅葉賀」の訳です。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![字下げ(文字を下げる・上げる・移動する)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Indentation-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)