![ゲラ(ゲラ刷り・校正刷り)の意味は?ゲラで見るポイント解説[校正者用]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Galley-proof-in-proofreading.jpg)

目 次

ゲラ(ゲラ刷り・校正刷り)の意味は?

1. ゲラとは?

印刷・出版業界でよく使われる用語「ゲラ」は、

「校正を行うために仮に印刷した印刷物」のことをいいます。

【出典:日本印刷産業連合会_印刷用語集】

簡単にいうと「校正用に出力された紙」のことです。

ここでの「校正」という言葉は、校正者だけがする「校正」を指しているわけではありません。校正という作業は、校正者だけなくクライアント・編集・デザイナーなど、制作物に携わる人が何らかの形でしています。その制作物の校正をするすべての人を対象としています。

2. ゲラと同じ意味で使われる用語

「ゲラ」「ゲラ刷り」「校正刷り」は、それぞれの言葉の語源まで遡れば意味が違ってきますが、現在ではすべて同じ意味として扱われています。

「校正刷り・ゲラ・試し刷り」の英語表記が “proof ” となるため、ゲラは「プルーフ」とも呼ばれます。また単純にゲラのことを「校正紙」と呼ぶ場合もあります。

さらに「カンプ(comprehensive)」と呼ばれることも稀にあります。ただし、カンプは最終の仕上がりイメージを再現した出力物を指しているので少し意味合いが違ってきます。

まとめると次のようになります。

ゲラ = ゲラ刷り = 校正刷り = プルーフ(proof) = 校正紙 ≒ カンプ

会社や職種、個人によって使う名称は違ってきますが、指しているものはすべて同じで「校正用に出力された紙」です。

ゲラの使い方

「22ページのゲラが抜けてるんですが、出力してもらえませんか?」

「そっちのゲラがクライアント用で、このゲラが校正さん用です」

「このゲラのPDFもらえますか?」 などになります。

校正者にとってゲラは赤字や疑問出しをする上で欠かせないものですが、それ以外にもゲラを手に取ったときに確認すべき重要なポイントがあります。

ゲラで見るポイント解説[校正者用]

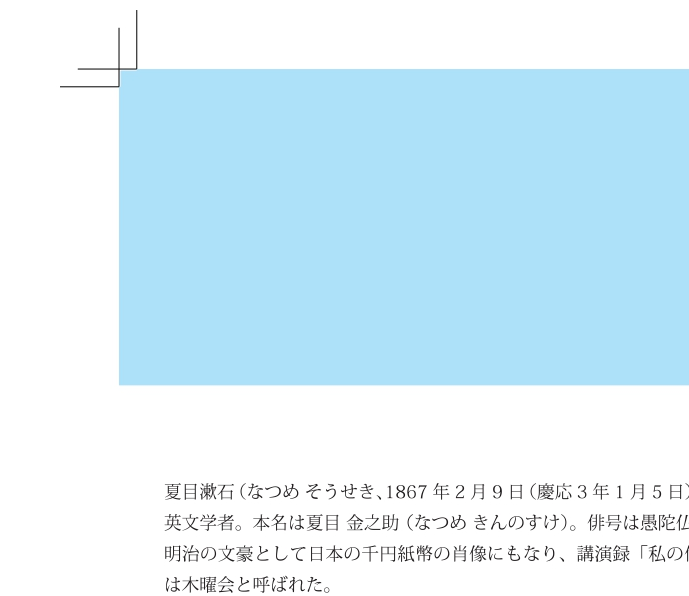

1. 実際のゲラ

ゲラ

版型が、A4サイズ(210 mm×297 mm)のものを、

B4用紙(257 mm×364 mm)で出力したという想定です。

・上のゲラのPDFです。こちらからダウンロードできます。> PDF

・誌面内の文章は、Wikipedia「夏目漱石」より抜粋。

2. 基準となるトンボ

確認すべきポイント1

まず、ゲラを見るときは「トンボ」を確認します。

四隅にある赤丸部分がトンボです。

トンボは、印刷時の基準点となるものですが、校正者にとっても重要な役割を果たします。

このトンボがあることによって「仕上がり線」の位置がわかります。

3. 仕上がり線と断裁

確認すべきポイント2

トンボの次に「仕上がり線」を確認します。

仕上がり線は、トンボ内側の赤枠の囲み罫の部分にあたります。

仕上がり線は、断ち切り線(裁ち切り線)とも呼ばれ、印刷・製本時にこの線上で断裁されます(紙が切られます)。

仕上がり線はトンボを基準にするので、トンボがないと位置がわかりません。

断裁後

・断裁後は、読者が目にする実際の誌面サイズになります。

「断裁前」と「断裁後」を並べた状態です。

校正するときは、左側のように赤字や疑問出しを書くスペースを確保するため、大きめの用紙に出力します。そのため余白が多いように感じます。

ですが、実際は右側のように仕上がり線上で断裁されるため余白はかなり少ないです。

4. 断裁時によくあるミス

パターン1

仕上がり線上に文字があると、文字が切れてしまう。

・断裁前

仕上がり線上に文字があるが、周りに余白があるため一見すると問題がないように見えます。

・断裁後

仕上がり線より外側の文字が切れてしまいます。

パターン2

仕上がり線に文字が近いと、断裁後、文字が見づらくなる。

・断裁前

1の場合よりも、おかしいと気づくのがさらに難しくなります。

・断裁後

文字が誌面の端のギリギリになり読みづらい状態になります。

断裁後を見れば誰でもおかしいと気づきますが、断裁前のゲラでは余白があるため気づきにくくなります。

以上のようなことは、文字だけでなく画像やイラストに対しても起こります。

ですが、仕上がり線の位置を意識しておくだけでこの手のミスは防げます。

そのため、ゲラを見たときは、

1. まず「トンボ」を確認する。

2. そして「仕上がり線」をイメージする。

この2つが重要なポイントになってきます。

※校正を始めた頃は仕上がり線をイメージするのが難しいので、物差しで線を引いたり物差しを当てたりして確認してみください。

【関連記事】> 校正ゲラのトンボと塗り足し:ピンポイント解説

ゲラで色の確認はできる?

ある程度経験のある校正者でも知らないことが多いですが、一般的な普通紙のゲラでは色の確認はできません。

「赤から青に変更」など明らかな違いならわかりますが、ゲラを見て「赤味が強い」「発色が悪い」などの判断はできません。仮にそう見えたとしても、それらはプリンターの設定や部屋の光源などによって何とでも変化してきます。環境が変われば「赤味がちょうどよく」「発色もいい」ということもあります。

色の確認は、色校正という工程で確認します。一般的なゲラでは色の確認はしません。

各辞書でのゲラの意味

印刷出版業界は、古くから使われている用語が多く、会社や人によって基準が変わってくることもあります。校正を始めたばかりの人にとっては、迷うことも多いと思います。

以下に各辞書での「ゲラ」の意味を載せていますが、辞書に載っているからという理由でその用語を使うというよりも、自分の置かれた環境で相手に通じる言葉を選ぶことが大切です。あくまで参考程度にしてください。

ブリタニカ国際大百科事典_小項目事典「校正刷り」

校正用にためし刷りしたもの。ゲラまたはゲラ刷りともいう。組上げた活字版を収めておく長方形の盤を英語でギャリー galleyというが、それがなまってゲラとなったものである。

編集校正小辞典_ダヴィッド社「校正刷」より

校正刷はゲラ刷または単にゲラとよばれています。これは、以前活字組版において、ページに形に組まれた版を収めるための盆をゲラ(英語のギャリーgalleyのなまったもの)とよんでいたので、そこからきた名前です。

Wikipedia「校正」「組版」

[校正]

校正刷りは、「ゲラ刷り」 (en:Galley proof) とも呼ぶ。ゲラ(galley)とは、活字を並べる枠箱(ガレー船を喩えたもの、「組版」を参照)が転じて、刷ったものを表し、さらに転じて一般に誤植をチェックすべきものをいう。

[組版]

活字を並べる枠箱を英語で galley (ガレー船を喩えたもの)と呼び、これが転じて刷ったものを表し、さらに転じて校正刷りを「ゲラ」というようになった。

日本印刷産業連合会_印刷用語集「校正刷り」

- 校正を行うために仮に印刷した印刷物。活字組版では原版から刷られ、ゲラ刷り(またはゲラ)ともいう。

- 校正に用いるための仮刷り。

![文章の校正:5つの基本的な見方[文字に意識を集中させるコツ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/Basic-Text-Proofreading-Techniques-500x342.jpg)

![文章校正の実力テスト[校正力UPの練習問題]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/text-proofreading-exercises-500x338.jpg)

![【伝わる指示 vs 伝わらない指示】良くない校正指示と改善ポイント[いい校正者になる第一歩]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/good-and-bad-proofreading-instructions-500x333.jpg)

![[校正の落とし穴]正しい修正が新たな間違いを生む?! 連鎖する間違いを止める](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Chain-of-proofreading-mistakes-500x333.jpg)

![校正者になるには[未経験者へ仕事内容から資格・求人まで解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/How-to-Become-a-Proofreader-500x333.jpg)

![原稿との突き合わせ校正(引き合わせ校正)の実技解説[校正の基本のやり方を紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/08/Demonstration-of-proofreading-techniques-500x333.jpg)

![AIに文章の校正を依頼する[無料で使えるAI校正ツールの比較]一番使えるAIは?](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Free-AI-Proofreading-Tools-500x330.jpg)

![広告・出版・マスコミ業界で働くならマスメディアンで仕事探し[特長や強み・利用の流れの紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/04/find-a-job-with-MASSMEDIAN-500x333.jpg)

![東京の校正会社まとめてみました[校正の依頼・校正の仕事探しに役立つ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/List-of-Proofreading-Companies-500x338.jpg)

![校正記号一覧[校正記号の使い方・赤字の書き方で迷ったときに]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Printing-proofreading-symbols-List-500x333.jpg)

![校正のパタパタ(あおり校正)のやり方[動画で解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/05/Proofreading-Technology-500x333.jpg)

![差し替えと差し換え:どっちの表記が正しい?[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-replacement-and-replace-in-proofreading-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「広がる」と「拡がる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/10/Spreads-and-Expands-500x333.jpg)

![校正の依頼メールで押さえておきたいポイント[例文あり]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Email-request-for-proofreading-500x362.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)