校閲の仕事に必要なスキルやこれから学ぶべきこと

本来校閲は、校正とはわけられるべき業務ですが、実務においてその線引きは非常に難しく曖昧な部分が多いです。

一般論として明確な区分をいうことができても、実務レベルで「校正の範囲はここまで」「ここからが校閲の範囲です」と断言できる人はおそらくいないでしょう。

校正作業中でも、文章の間違いや事実関係の間違いに気づいてしまった場合には指摘します。校閲中でも、たまたま元原稿を見た際に元原稿の指示通りに訂正されていない箇所があったら指摘します。

校正と校閲の完全な分業体制を敷いている会社なら、校閲者は文章の校閲だけに集中できます。ですが、今ではそういう会社も少なくなり校閲と校正の作業区分は非常にわかりづらくなってきています。

そのため校閲者といっても、文章の内容が正しいかを見極めること以外にも求められる能力は多くなってきています。

校閲者の仕事

校閲作業は『文章を読むだけ』と思っている方もいるかもしれませんが、個人や会社、携わる媒体によって大きく異なってきます。

次の作業項目は、校閲作業でも基本とされるものです。

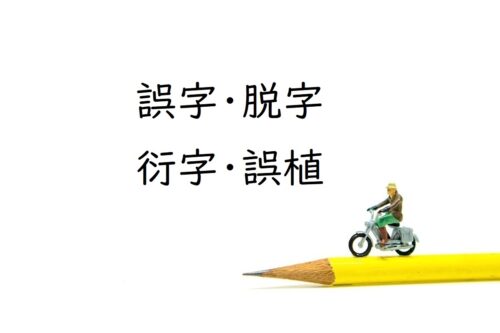

1. 誤字脱字の確認

2. 文章表現(適切な言い回し・文体等)のチェック

3. 表記ゆれ(表記の不揃い)の指摘

4. ファクトチェック(事実関係の確認)

→固有名詞・地名・人名・電話番号・住所・HPアドレス・QRコード等

5. 書体、級数、色、ページ周り、ルビ位置などの体裁面の確認

6. 表記ルールがあれば、正しい表記が使用されているかの確認

7. 媒体によっては、レイアウトのフォーマット確認

→版面のサイズ、書体や級数、行間、画像のサイズ、図面の位置、色指定などのレギュレーション確認

8.「画像・イラスト・図表」などと文章との整合性の確認

【参考図書:日本エディタースクール「実例 校正教室」】

あくまで基本的な校閲作業なので、掘り下げていけばまだまだ作業項目はあります。

これら校閲すべき項目を頭に叩き込んで、校閲者はゲラと向き合います。スキル以上に相当な集中力が必要とされます。単に文章を読むのが好きだからという理由で務まる仕事ではありません。媒体によっては、高度な専門知識が必要とされる場合もあります。

作業時には全部の項目を並行して同時に見るマルチタスクは非効率なので、

• 最初はレイアウトを見て

• 次に体裁を見て

• 最後に文章を読む

というようにわけてチェックをしていきます。

文章を読むのは最後にすることが多いです。先に文章を読もうとすると、他の間違い(体裁の間違いなど)が目に入ってきて、文章に集中できなくなるからです。そのため、まずは体裁などの外堀から埋めていき、最後に本丸の文章を攻めるといった感じです。

文章を一度読んでお終いでなく、二度三度読み直しすこともあります。

校閲者の課題

校閲の仕事は人の目に頼る部分が多く、性質上、集中力を途切れさせないよう黙々と作業することが多いです。そのため目の前の仕事に没頭できる環境が整えられています。

個々が目の前の仕事に専念するがゆえに品質は保たれますが、そのせいで個人の能力への依存度が高くなり業務がブラックボックス化されやすい傾向にあります。

個人の能力に頼るところが多いとノウハウの共有が難しくなってきます。職人技のようになり後継者の育成も困難な状況になってきます。このことは校閲者の育成にとって大きな課題です。

※校正はある程度ルール化できる部分があるため、ノウハウの継承は校閲に比べれば容易です。

校閲者が知っておくべきスキル

校閲者を目指すなら自分のスキルアップを目指すことも大切ですが、校閲業務の負荷を軽減するデジタルツールの存在を知っておく必要があります。

人のやることなので必ず抜け漏れは起こります。前述した項目以外にも、実務では何十にもわたる作業項目を校閲していくことになります。

そのため校閲作業の負担を少しでも軽減できるデジタル校正の知識を学び、自分達の業務に取り込んでいく必要があります。

既に市販のデジタルツールでは、表記ゆれなどは90%以上の精度で検索することが可能です。またPDFでも、表記ゆれは個数に限度なく検索できます。誤字脱字などもデジタルツールを使えば、10%~40%ぐらいは削減できます。(※文章構造や内容によって、検索精度の幅が大きく変わります。)

事前にデジタルツールで簡単な間違いを潰しておくことで、文章の校閲により専念することができます。時短と高品質の両方が叶えられます。

やるべきことは、まず校閲の作業分解(校閲項目の洗い出し)です。どの項目をデジタルツールで置き換えられるのかを見極めていく必要があります。

この場合、校閲者だけでなく編集やDTPなどの制作工程の関与者を巻き込んで、アイデアを出していけば上手くいきます。校閲者だけでできることは限られてくるので、周囲との連携が大切になってきます。

▼ 体験版や解説動画がある有料の校正支援ソフト

1. 文章校正支援ツール Just Right!6 Pro[※体験版あり]

2. 日本語校正支援ソフトPress Term®[※体験版あり]

3. AI editor(AI・機械学習の技術を活用した文章校閲ソリューション)[※動画解説あり]

▼ 関連記事

おわりに

これからの時代、すべての校閲作業を人の目に頼るというのは、人員の確保・制作コストの圧縮からみても難しいのが目に見えています。

校閲者がデジタルツールを活用できるスキルを身に付ければ、自分たちの負荷軽減だけでなく校閲の仕事の範囲も広がり、今よりも数段、校閲の価値が上がっていくに違いありません。

![文章校正ツール無料版の比較テスト[おすすめツールと適切な使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Text-editing-tools-and-software-in-proofreng.jpg)

![AI校正ツール『Shodo』検証してみました[無料でできる日本語の文章チェック]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/ai-proofreading-tool-in-proofreading.jpg)

![文章の校正:5つの基本的な見方[文字に意識を集中させるコツ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/Basic-Text-Proofreading-Techniques-500x342.jpg)

![文章校正の実力テスト[校正力UPの練習問題]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/text-proofreading-exercises-500x338.jpg)

![【伝わる指示 vs 伝わらない指示】良くない校正指示と改善ポイント[いい校正者になる第一歩]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/good-and-bad-proofreading-instructions-500x333.jpg)

![[校正の落とし穴]正しい修正が新たな間違いを生む?! 連鎖する間違いを止める](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Chain-of-proofreading-mistakes-500x333.jpg)

![校正のパタパタ(あおり校正)のやり方[動画で解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/05/Proofreading-Technology-500x333.jpg)

![文章校正ではなぜ一文字ずつ確認する必要があるのか?[タイポグリセミアが原因⁉]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/01/typoglycemia-in-proofreading-500x258.jpg)

![校正記号をクイズで学ぶ![校正記号の基礎から応用まで勉強]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Learn-proofreading-symbols-through-quizzes-500x334.jpg)

![広告・出版・マスコミ業界で働くならマスメディアンで仕事探し[特長や強み・利用の流れの紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/04/find-a-job-with-MASSMEDIAN-500x333.jpg)

![校正・校閲セミナー&講座×6選[東京+全国オンライン開催]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Proofreading-seminar-and-online-course-500x375.jpg)

![校正の仕事探しにおすすめの派遣会社3選[校正・校閲の求人]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Temp-Agency-for-Proofreaders-500x333.jpg)

![原稿との突き合わせ校正(引き合わせ校正)の実技解説[校正の基本のやり方を紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/08/Demonstration-of-proofreading-techniques-500x333.jpg)

![校正者になるには[未経験者へ仕事内容から資格・求人まで解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/How-to-Become-a-Proofreader-500x333.jpg)

![差し替えと差し換え:どっちの表記が正しい?[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-replacement-and-replace-in-proofreading-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「広がる」と「拡がる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/10/Spreads-and-Expands-500x333.jpg)

![校正の依頼メールで押さえておきたいポイント[例文あり]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Email-request-for-proofreading-500x362.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)