![長体とは[長体をかける・トル・ゆるめる指示の使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/05/long-body-in-proofreading.jpg)

長体とは[長体をかける・トル・ゆるめる指示の使い方]

▼ 長体の意味

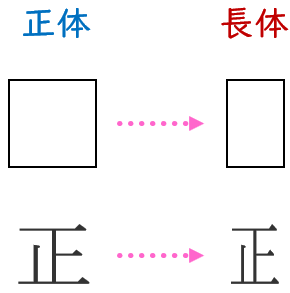

長体とは、文字の天地のサイズを変えずに左右幅を縮小することをいいます。簡単にいえば、文字を細長くすることです。

通常の大きさの文字サイズである正体(せいたい)を基準として使われる用語です。Webの校正者には馴染みのない言葉かもしれませんが、紙媒体の校正者なら知っている方は多いです。

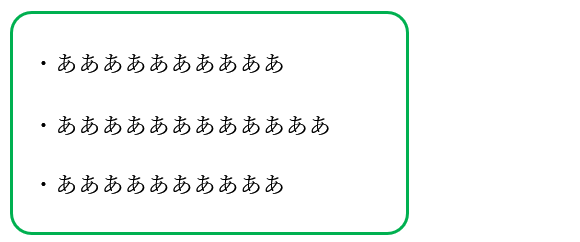

▼ 長体のサイズ感

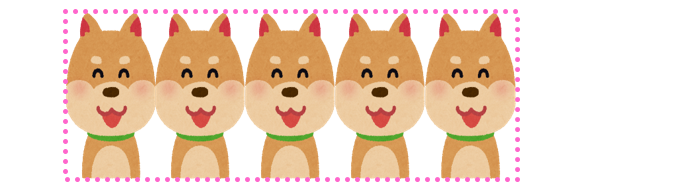

長体のかかった文字を見たとき、目の錯覚で文字サイズ全体が小さく見えることがありますが、文字の高さは変わりません。横幅だけが細長くなります。

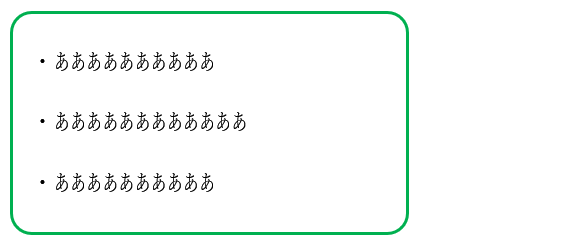

・高さは同じ

![]()

・横幅だけ違う

▼ 長体の単位

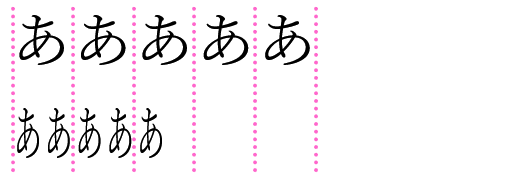

長体の単位は「%」で表すのがよく知られています。「長体80%」「長体率90」などといいます。他にも「長1、長2、長3、長4」などという呼び方もあります。

たとえば現状の横幅を100とした場合、長体90%といえば、横幅を90にするということになります。数値が小さくなるにつれて文字の左右幅も小さくなります。

当然ですが、長体100%は正体になるので長体100%という言い方をしません。長体0%も文字がなくなるので使用しません。

▼ なぜ長体をかけるのか?

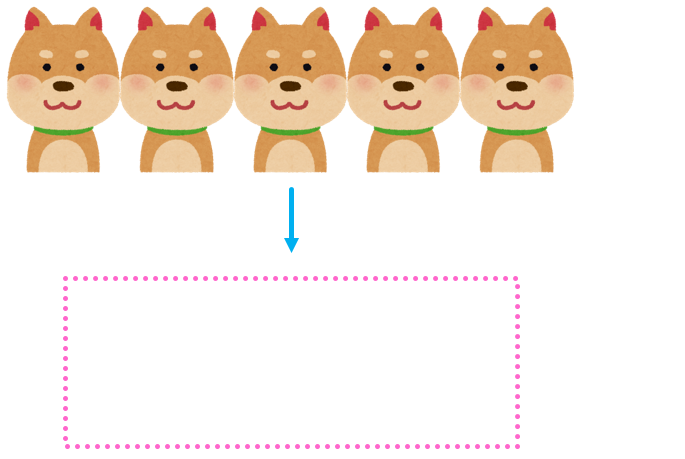

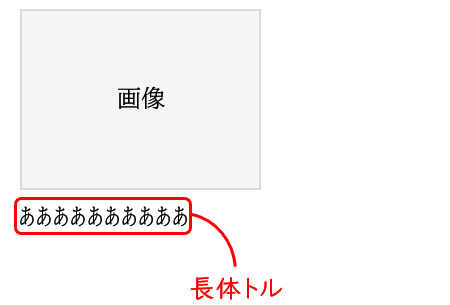

長体をかける主な理由は、指定の範囲内に文字がおさまらないときがあるからです。長体にすることによって、任意のスペースに文字をおさめることができます。

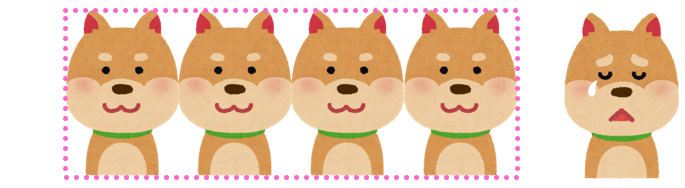

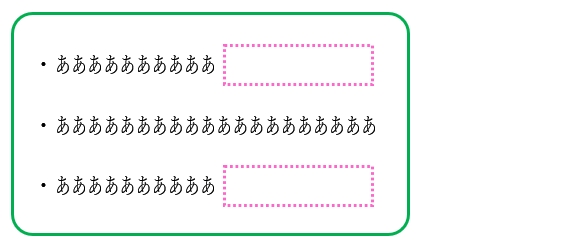

① 所定のスペース(赤枠内)におさめたいとき

② そのままの状態ではおさまらない……

③ このときに長体をかけて(細長くして)おさめます

ただし、スペースにおさまらないからといって長体をかければいいというわけではありません。長体のかけすぎは視認性が損なわれます。

長体のかけすぎで文字が読みづらくなる場合は、文の一部を削除したり、リライトしたりすることで文字数を調整することもあります。

文字がスペースにおさまらない場合の解決方法は、長体だけではありません。

一方で、デザインとして意図的に長体をかけることも多いです。媒体の規定で決まっていることもあります。たとえば「見出し部分は長体90%」で入れるなどです。

他にもフォントによっては、少し長体をかけることで文字がスッキリして見やすくなることがあります。

▼ 長体は違うフォント・違うQ数に見える⁈

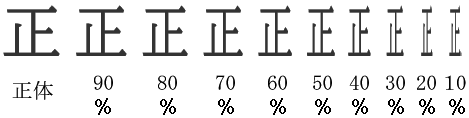

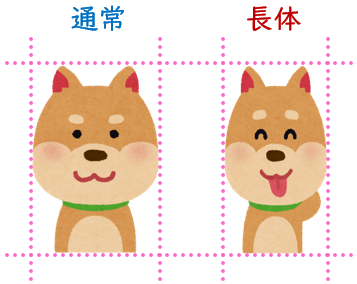

長体を知らない方が、長体と正体が混在している文章を見た場合、フォントやQ数が違って見えることがあります。

次の文字は、正体も長体も游明朝の14ptですが違うフォントのように思えます。文字も一回り小さく見えます。

正体 ![]()

長体 ![]()

長体ではこのようなことがあるので、長体を知らない方にも違和感を与えないような見せ方を知っておく必要があります。

以降の記事では、

「長体をかける」「長体トル」「長体をゆるめる」

など、校正時に気を付けたいポイントや赤字の入れ方を解説しています。

長体に関する赤字の入れ方

1. 長体をかける

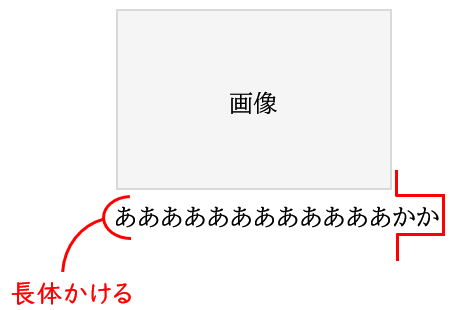

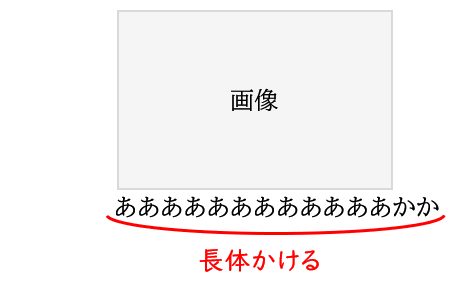

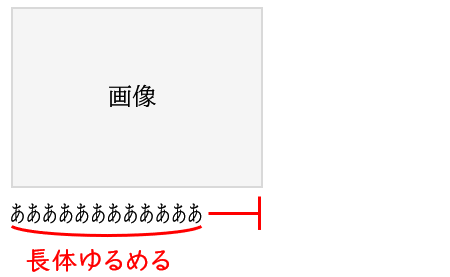

▼ 長体をかけて指定のスペースに文字をおさめたい場合

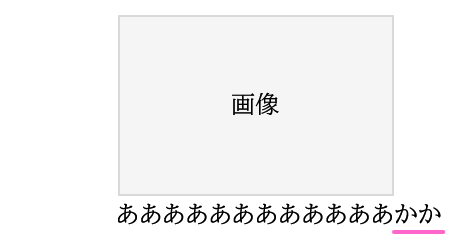

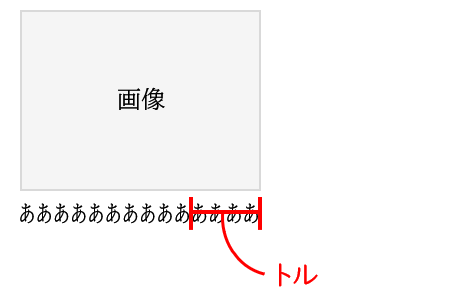

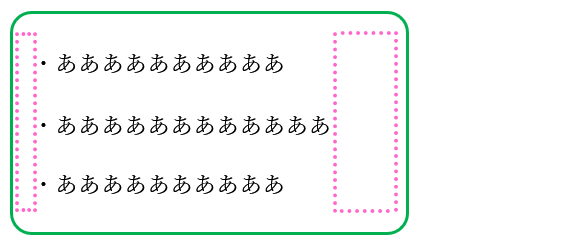

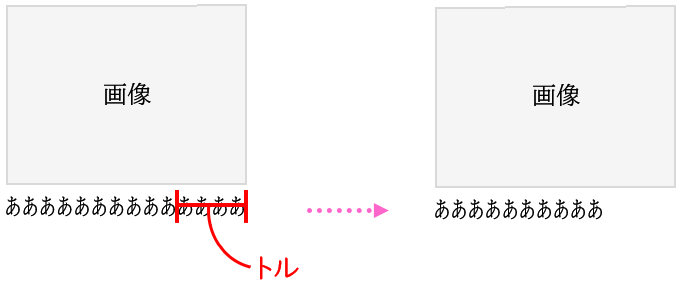

・画像とキャプションの例でみてみたいと思います。

画像の左右幅に対して、キャプションの「かか」がはみ出しています。

このような場合に長体をかけておさめると見栄えがよくなります。

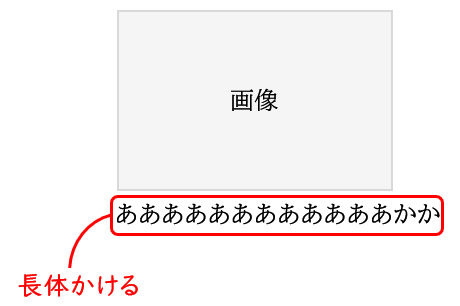

■ 赤字の入れ方1

■ 赤字の入れ方2

・長体をかける範囲を丸で囲んで指示しても大丈夫です。

■ 赤字の入れ方3

・訂正範囲を指定して赤字を入れる方法もあります。このときは引出し線を使用しなくてもOKです。

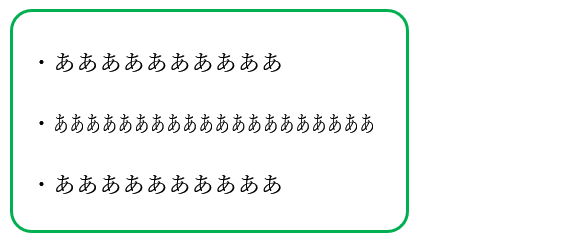

■ 結果

赤入れの際は、長体何%と数値で指示しなくても大丈夫です。「長体かける」の指示だけで画像の左右幅内におさまるように修正側が調整してくれます。より親切に伝えたいなら、少しくどいですが「画像の左右幅内におさまるよう長体かける」とすれば大丈夫です。

一方、媒体のルールで長体を何%にするか決まっている場合は、「長体〇%に」などと指示します。

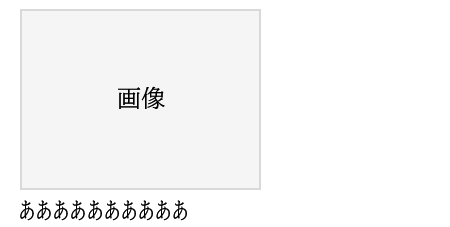

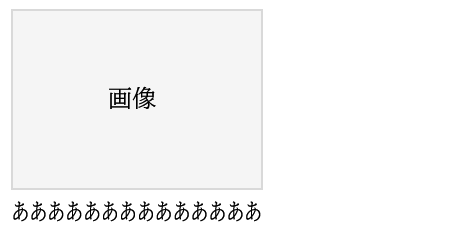

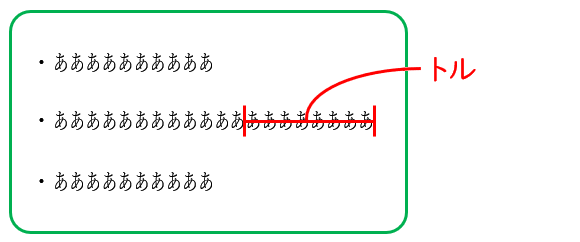

2. 長体トル

▼ 長体トルの使い方

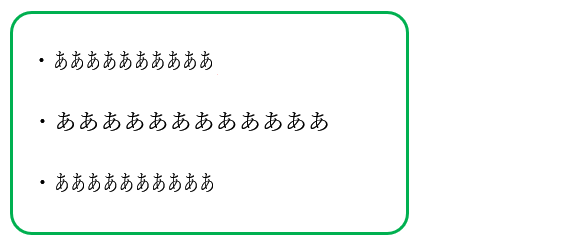

・長体のかかった文に削除指示が入った場合

削除指示は反映されていますが、キャプションに長体がかかったままです。

基本的に長体は、スペースに文字がおさまらないからかけるものです。そのためスペースに余裕が生まれたときは、長体を取ってあげるのが適切です。

指示としては、「長体トル」の赤字を使います。「正体にスル」としても同じ意味です。修正側に伝わるのであれば、特に指示にこだわる必要はありません。

■ 赤字の入れ方1

※基本は長体をかける指示と同じです。

■ 赤字の入れ方2

■ 結果

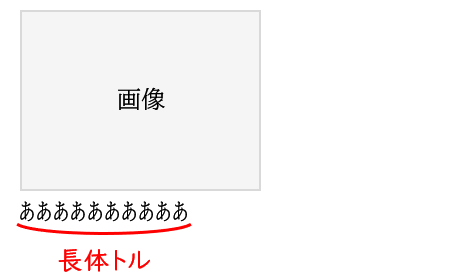

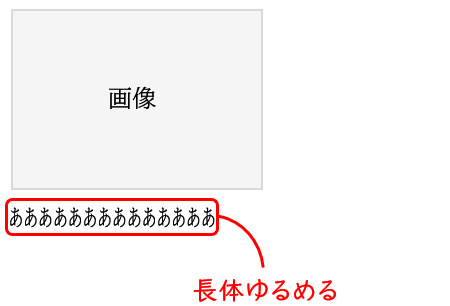

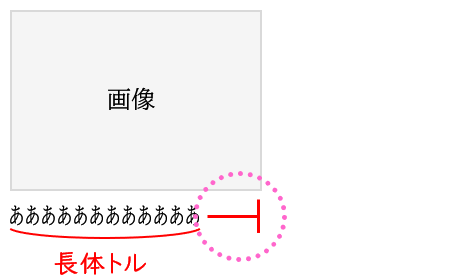

3. 長体ゆるめる

長体はトルだけでなく、ゆるめることもできます。

長体をゆるめるとは、たとえば長体70%を長体90%などにすることです。より正体に近づけることで、文字の視認性をあげます。

▼ 次の例は長体60%の文字を80%にして見やすくしたものです。

長体60%

長体80%

長体をゆるめる指示は、文字を正体にするほどのスペースはないけれども、少しでも文字を見やすくしたいときに使います。

■ 赤字の入れ方1

■ 赤字の入れ方2

■ 結果

「長体をトル(正体にできる)」か「長体をゆるめる(正体にできない)」かどっちか判断できない微妙なスペースのときは、次のような赤入れをお勧めします。

丸枠のどこまで移動させるかの記号を付けておけば、修正側に画像の左右幅からハミ出さないように文字をおさめてほしいという意図が伝わります。

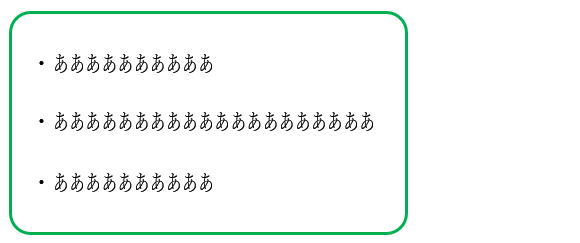

長体で気を付けておきたいポイント

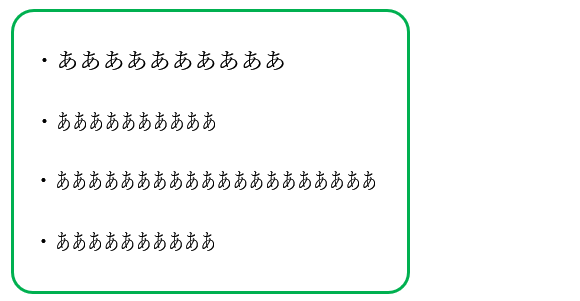

▼ ポイント1

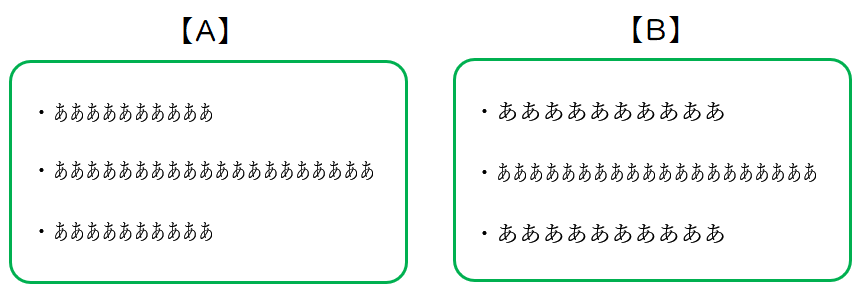

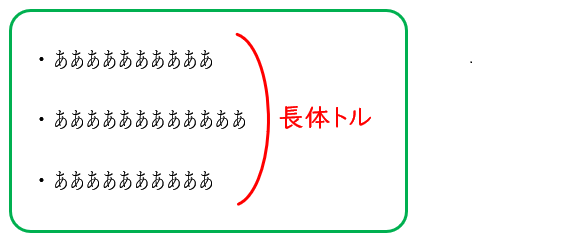

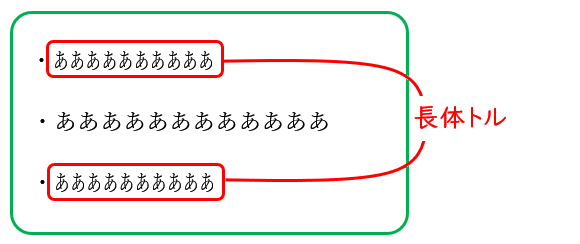

枠内に長体のかかった文が3行あります。

2番目の文は長体をかけないと明らかに枠内におさまりません。ただ1番目と3番目の文は右側にスペースがあるので長体をかけなくてもおさまります。

【A】

仮に1番目と3番目の文を正体にした場合です。

【B】

【A】と【B】の状態を比べると、見やすさの違いがよくわかります。

【B】の文は、すべて同じフォント・Q数であってもバランスが悪く見栄えがよくありません。

一方、【A】は2番目の文に合わせて、1番目と3番目にも長体をかけることで全体のバランスを整えています。

長体はおさまらない文だけに使うものではなく、全体のバランスをみて他の文にも適用することがあります。

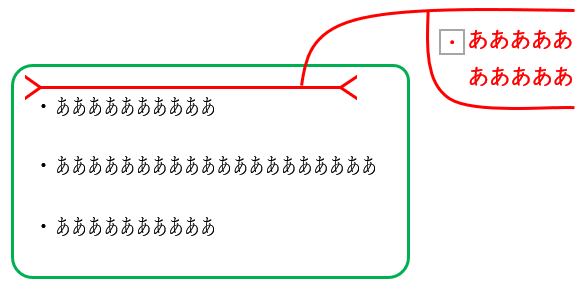

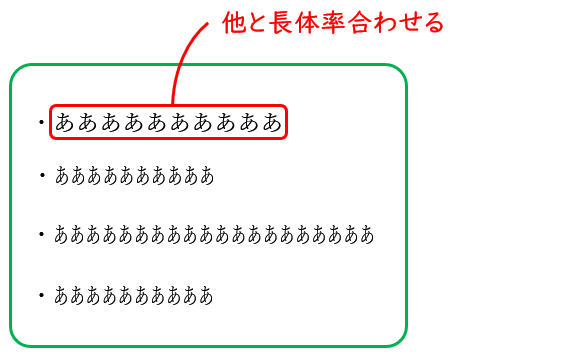

▼ ポイント2

・文を追加する指示が入った場合

追加された文だけが、正体のままになっています。

全体のバランスがよくありません。

そこで一番上の文を、他の長体の文に合わせるように赤字を入れます。

■ 赤字の入れ方1

※文頭の黒丸は正体にしているので長体をかけません

■ 赤字の入れ方2

「長体かける」とだけ指示を入れても通じますが、どこと揃えるかを指示しておくほうが親切です。

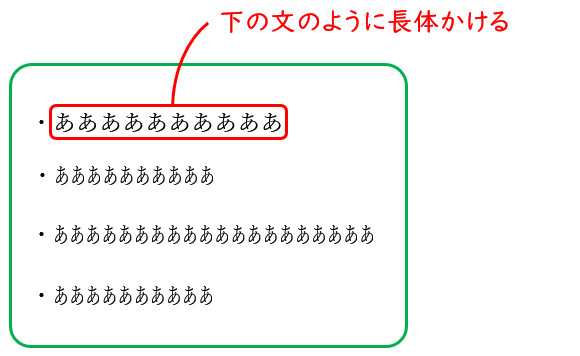

▼ ポイント3

・2番目の文に削除指示が入った場合

起こりえる適切でない訂正結果は2パターン考えられます。

訂正結果1

・削除だけされて長体はそのまま

訂正結果2

・削除された文だけ長体が取られる

訂正結果1への赤字の入れ方

訂正結果2への赤字の入れ方

■ 結果

すべての文の長体が取られて問題ないように思えます。

ですが……

左右のアキが違っています。

この場合、左右センターにおさめる指示を入れても大丈夫ですが、この状態のままでいくこともありえます。赤字にするか疑問出しにするかは現場判断になってきます。

おわりに

長体がかかっている文に赤字が入った場合は、その赤字が直っているかだけでなく、長体をトルのか長体をゆるめるのかといった判断も必要になってきます。

一つの赤字が色々な箇所に連動してくることがあります。赤字の入った箇所だけでなく全体のバランスも見て校正する必要がでてきます。

特に次のような例はよく見られます。削除指示や訂正指示により文字数が減ったけども長体がそのままになっているパターンです。

長体のかかった状態が必ずしも間違いとはいえませんが、校正者としては気を付けておきたいポイントです。

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![以上・以下・未満・超過[意味の違いと絶対に迷わない覚え方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/more-than_less-than-in-proofreading-500x333.jpg)

![促音・拗音・撥音[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/assimilated-sound-and-palatalised-sound-and-nasal-sound-500x333.jpg)

![字下げ(文字を下げる・上げる・移動する)[校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Indentation-in-proofreading-mark-500x334.jpg)

![箇所・個所・か所・カ所の違い[適切な表記と使い分け解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/09/Differences-in-the-notation-of-places-500x333.jpg)

![注釈の意味と種類・注記号との対応でよくある間違い例[覚えておきたい校正知識]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/11/annotation-in-proofreading-500x333.jpg)