目 次

ミス防止!ダブルチェックの効果を活かす方法

人がする作業には必ずヒューマンエラーがつきまといます。そのため、作業者を変えて行うダブルチェックは重要な役目を果たします。

ダブルチェックは、単に2人で確認するという意識では意味がなく、取り組む上での意識は非常に重要になってきます。意識が変わるだけで実際のやり方も変わってきます。

チェックシートやマニュアルで手順をいくらルール化しても、取り組む意識が低ければ、ダブルチェックは何の効果もなく、する必要もありません。単に時間のムダといえます。

実際にダブルチェックをやっていて効果がないと思われる人は、根本的な心構えが間違っているのかもしれません。人を変えて2回確認するものという意識では、間違いにも気付かず作業内容も中途半端になってきます。

医療現場や製造現場ような一つのミスが人命にかかわるような重要な職場では、ダブルチェックの重要性が認識されています。時にはトリプルチェックも行なうこともあります。

医療現場からダブルチェックに対する考えを学ぶのに、非常に有用な資料があります。業界は違っても参考にできるところは多くありますので是非一度ご覧ください。

【参考サイト】> ダブルチェックの有効性を再考する - 厚生労働省

【出典:厚生労働省_ダブルチェックの有効性を再考する】

ダブルチェックとは?

1. ダブルチェック

ダブルチェックとは、誰かが行った作業を、別の人がもう一度同じ確認作業をすることです。

ダブルチェックと同類のものにクロスチェックと呼ばれる手法もあります。

2. クロスチェック

クロスチェックとは、誰かが行った作業を、別の人が違う角度から確認作業をすることです。

例えば、

作成した書類を、Aさんは「資料1」と見比べ、次にBさんは「資料2」と見比べ、その内容を違う角度から精査するというものです。2人の視点をクロスさせ間違いを防止するということです。

【クロスチェックのメリット】

ダブルチェックとクロスチェックの使い分けは、ミスの発見にも大きく影響していきます。

仮に、一つの資料を基に作成したものであれば、その資料自体が間違っているというケースもありえます。資料の内容の信憑性を問うのであれば、別の資料を用意してクロスチェックで事実確認をしていくほうが効果的といえます。

ダブルチェックの種類 とメリット・デメリット

ダブルチェックのやり方は、主なものとして2つあげられます。

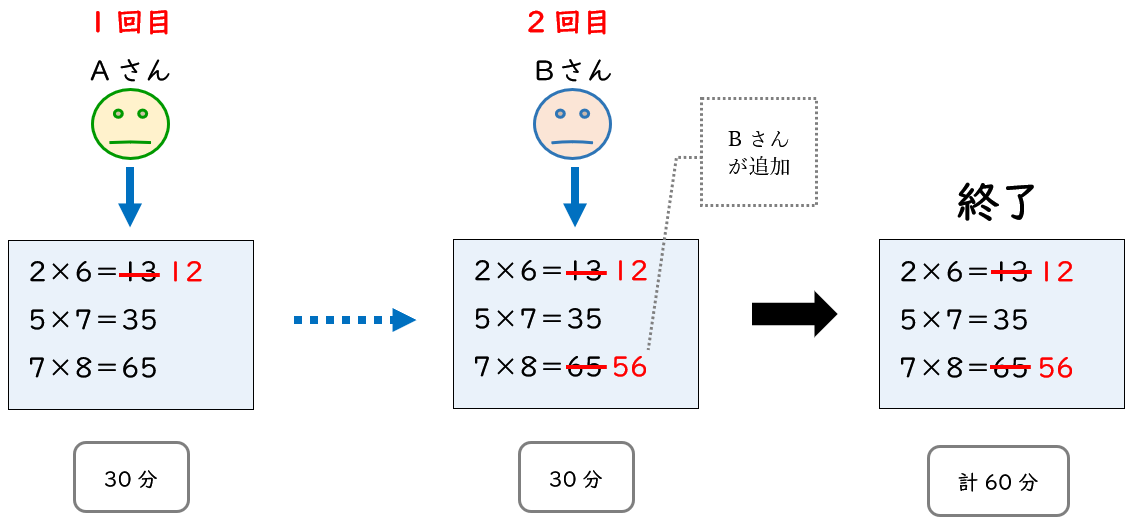

1. シングル型

Aさんが作業したあとに、Bさんが作業するというものです。一般的なダブルチェックの手法です。

▼ まずAさんがチェックして、その後Bさんがチェックするという流れになります。

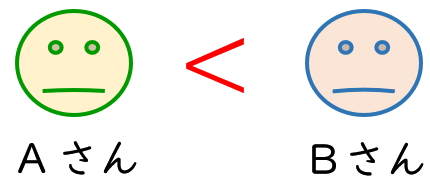

この場合、ダブルチェックする対象物にもよりますが、スキルを要するものなら作業者の順番に注意しないと精度が変わってきます。2回目の作業者は、1回目の作業者よりもスキルの高いことが望ましいです。

上の図で例えると、AさんよりもBさんのほうがスキルが高いということです。

Aさんが先に作業することで、簡単な間違いを事前に潰してくれます(AさんでもBさんでも見つけられる間違い)。そのため、2回目のダブルチェック者であるBさんは、それ以外の間違い(Aさんが見つけることが難しい間違い)に集中できます。

また、Aさんの指摘が必ずしも正しいとは限りません。そこも、Bさんが見つけてくれることが期待できます。

2. 二人同時並行型

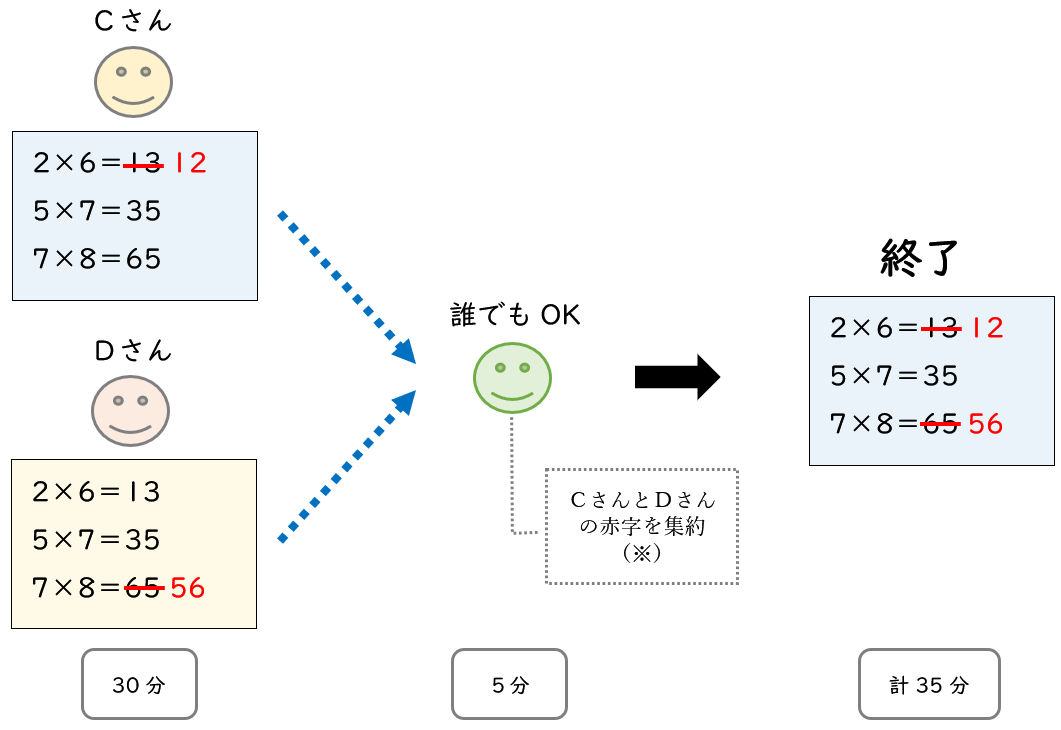

▼ CさんとDさんが同時に作業するというものです。

1. CさんとDさんが同時にチェック

↓

2. チェックしたものを集約する という流れになります。

二人で同時に並行して確認作業を行い、後で互いに指摘した間違いを集約します。急ぎの仕事や時間に余裕がないときは、このやり方が効果的です。ただ、精度の面ではシングル型よりも劣ります。

【CさんとDさんの赤字を集約】

赤字を集約する際、転記モレ・転記間違いのリスクもあるため、必要ならここでもダブルチェックをします。

ダブルチェックに対して意識改善する上での注意点

ダブルチェックと違い、クロスチェックは、1回目の作業者と2回目の作業者の作業内容が変わってくるので、気を引き締めて作業する傾向にあります。責任の所在が明確だからです。

ですが、ダブルチェックは、1回目の作業者と2回目の作業者が全く同じことをするので、気が緩みがちになります。手抜きになったり、形骸化されてしまうこともあります。

ここで注意すべきは、ダブルチェックが補助的な作業のように扱われてはいけないということです。

2回目の作業者は、ミスを防ぐ最後の砦になるので、非常に重要な役割を担っています。単に、1回目の作業者の補助的業務ではありません。立派な業務の一つであるという自覚が必要です。

この意識の薄い人が『ダブルチェックは効果がない』『意味がない』と感じるのかもしれません。空いた時間で、ダブルチェックをしようという軽い気持ちでは本来の意義を失います。

ダブルチェックの効果的なやり方

1. 意識改善

1回目の作業者は、ダブルチェックしてもらえるという甘えを捨てる。

2回目の作業者は、既に一度作業しているから大丈夫という思い込みを捨てる。

1回目の作業者は、2回目の作業者を信用しないことです。自分が全部間違いを見つけるんだという意気込みで作業に取り組むべきです。また、2回目の作業者は、1回目の作業者がどんなに優秀な人でも疑ってかかることが大切です。

2. 作業者の選択

作業者は誰でもいいというわけではありません。

2回目の作業者は、1回目の作業者と違う系統の人が効果的です。例えば、職種や年齢が違ってくると、見る角度が変わってきます。

逆に、2回目の作業者として避けたほうがいい人は、自分と同じようなスキル・知識レベルの人です。他にも、直属の後輩は避けたほうがいいです。

直属の上司や先輩が確認したものは、『自分の上司や先輩が確認しているんだから多分大丈夫だろう』という思い込みが、疑問に思う意識を低下させます。

また、上司や先輩との関係性があまりよくないと、少し違和感を覚える点があったとしても言い出しづらいため『まぁ問題ないだろう』と勝手な自己解釈で流してしまう傾向にあります。

3. 作業項目の選別

2回目の作業は、1回目の作業とすべて同じであることが望ましいですが、あえて項目を絞ってピンポイントで確認してもらうのも効果的です。

1回目と2回目の作業内容が変わると意識も変わってくるからです。

例えば、

確認する項目を次のように重要項目だけに絞るなどすれば非常に効果的です。

-------------------------------------------

□ 人名・社名・役職名

□ 数値・金額・品番

□ 郵便番号・住所・TEL・FAX など

-------------------------------------------

なぜ2人でチェックする? 3人ではダメ?

なぜ「2人」で確認するのか?

例えば、1人が赤字を見落とす確率を1%(0.01)だとします。すると、2人が見落とす確率は1%×1%で0.01%(0.0001)に下がります。

あくまで理論上の話ですが、2人の目で、2人の脳で文章を読んだほうがミスを減らせるというのは、直感的にも理解できる話だと思います。

なぜ「3人以上」ではダメなのか?

では、3人以上のほうが精度は上がるのではないか、と思われるかもしれません。確かに、ミスは1%×1%×1%で0.0001%(0.000001)まで下がります。倍率としては凄い数値です。

しかし、これには三つの落とし穴があります。

一つ目は、数字上の話になりますが、

2人で校正した場合、1%のミスが0.01%まで下がりました。その差は0.99%です。

3人で校正した場合、0.01%のミスが0.0001%まで下がりました。その差は0.0099%です。

同じ数で掛け算をしている以上、指数関数的になるわけで、その差はどんどん小さくなっていきます。つまり、「人数を増やせば増やすほど、その効果の幅は薄くなっていく」と捉えることもできるということです。

二つ目は、校正者の姿勢が変わるという問題があります。

1人か2人で校正した場合には、「自分が赤字を見つけなくては」という責任感を持つ人が多いでしょう。しかし、3人以上になった途端、「他の人が見つけてくれるだろう」という姿勢に変わる人が現れます。

集団人数が増えると一人当たりの課題遂行量(責任感)は減る傾向にあります。校正でミスをしたとしても、誰かが極端に不幸に見舞われるという可能性が低そうな仕事の場合、士気は一気に低下します。

三つ目は、コストパフォーマンスの問題です。

先に述べた通り、3人目以降は仕事の効果が薄くなっていきます。その3人目以降にも、2人目までと同じ給料を支払うというのは経営上も効率的ではありません。また、3人が校正を終えるのを待つわけですから、時間効率も下がります。同じ時間で3人目が別の校正の仕事をしたほうが、コスパははるかに良いのです。

以上のことから、精度を上げつつも効率を落とさないためには、2人で校正することが理想だといえます。

ダブルチェックが出来ない場合はセルフチェックで

ダブルチェックは、極論を言うと思い込みさえなくすことができれば、一人で2回確認してもいいわけです。ですが、その思い込みを自分では取り除くことが難しいので、人を変えてダブルチェックをしているわけです。

自分の書いた文章を時間を置いて見直したとき、誤字脱字に気付いて『どうしてこんな間違いが……。あんなに見直したのに……』と思った経験は誰にでもあると思います。

これも書いた直後は、思い込みが濃いフィルターとなって間違いを気付きづらくさせています。ですが、時間が経つにつれて思い込みが薄くなるので、間違いにも気付きやすくなってきます。

セルフチェックのコツ

1. 休憩やトイレに行き少し時間を挟む

一番効果的なのが、少しでもいいので時間をおくことです。ただ、休憩している時間にも仕事のことをずっと考えているようではあまり意味がなく、頭をリフレッシュさせてから作業に取り掛かることが大切です。

2. 違う仕事をやってから、改めて作業に取り掛かる

すぐに終われる仕事が効果的です。メールのチェックや机周りの整理でもいいです。それまでの業務とは全く違うジャンルのことをして頭を切り替えます。

3. 作業場所を変える

環境を変えるだけでも、見方はだいぶ変わってきます。新鮮な目で確認作業に取り掛かることができます。

1~3のことは、ごくありきたりなことなので「やっても効果があるの?」と思われがちですが、非常に有効です。簡単なことほど、おろそかにされがちですが、簡単ゆえに効果は抜群です。

おわりに

ダブルチェックは、テクニックも大切ですが、マインド(取り組む姿勢)も重要になってきます。これは、個人というより環境に左右されることが大きいです。

職場を見渡してみて、

・書類や原稿が乱雑に積まれている

・埃をかぶったモノが目に入る

などの状態でしたら、ダブルチェックの効果は薄いかもしれません。

ダブルチェックの効果がないと思われる人は、まず自分の周りを見て5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)のルールが浸透しているか再考してみるといいかもしれません。

![確認作業が苦手・校正ミスが多い人の改善方法[ミスを6分の1に⁉]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/03/Improved-proofreading-checks.jpg)

![校正でダブルチェックをする意味と効果[チェックポイントや運用ルールの紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/03/double-checking-in-proofreading.jpg)

![文章の校正:5つの基本的な見方[文字に意識を集中させるコツ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/Basic-Text-Proofreading-Techniques-500x342.jpg)

![文章校正の実力テスト[校正力UPの練習問題]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/text-proofreading-exercises-500x338.jpg)

![【伝わる指示 vs 伝わらない指示】良くない校正指示と改善ポイント[いい校正者になる第一歩]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/good-and-bad-proofreading-instructions-500x333.jpg)

![[校正の落とし穴]正しい修正が新たな間違いを生む?! 連鎖する間違いを止める](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Chain-of-proofreading-mistakes-500x333.jpg)

![校正記号一覧[校正記号の使い方・赤字の書き方で迷ったときに]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Printing-proofreading-symbols-List-500x333.jpg)

![文章校正記号:この記号の意味は?[イラストから記号の意味を逆引き検索]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-proofreading-symbol-in-prooreading-500x333.jpg)

![大阪で校正会社や校正者を探す[どこに仕事を依頼する?どこに求人を出す?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/07/Proofreading-company-500x333.jpg)

![校正記号をクイズで学ぶ![校正記号の基礎から応用まで勉強]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Learn-proofreading-symbols-through-quizzes-500x334.jpg)

![AIに文章の校正を依頼する[無料で使えるAI校正ツールの比較]一番使えるAIは?](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Free-AI-Proofreading-Tools-500x330.jpg)

![広告・出版・マスコミ業界で働くならマスメディアンで仕事探し[特長や強み・利用の流れの紹介]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/04/find-a-job-with-MASSMEDIAN-500x333.jpg)

![文章校正ツール無料版の比較テスト[おすすめツールと適切な使い方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Text-editing-tools-and-software-in-proofreng-500x326.jpg)

![校正の依頼メールで押さえておきたいポイント[例文あり]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Email-request-for-proofreading-500x362.jpg)

![校正者になるには[未経験者へ仕事内容から資格・求人まで解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/How-to-Become-a-Proofreader-500x333.jpg)

![差し替えと差し換え:どっちの表記が正しい?[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-replacement-and-replace-in-proofreading-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「広がる」と「拡がる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/10/Spreads-and-Expands-500x333.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)