![校正記号の使い方を知る前に[JIS Z 8208印刷校正記号]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/JIS-Z-8208-in-proofreading-mark.jpg)

目 次

校正記号とは?使い方を知る前に知っておくべきこと

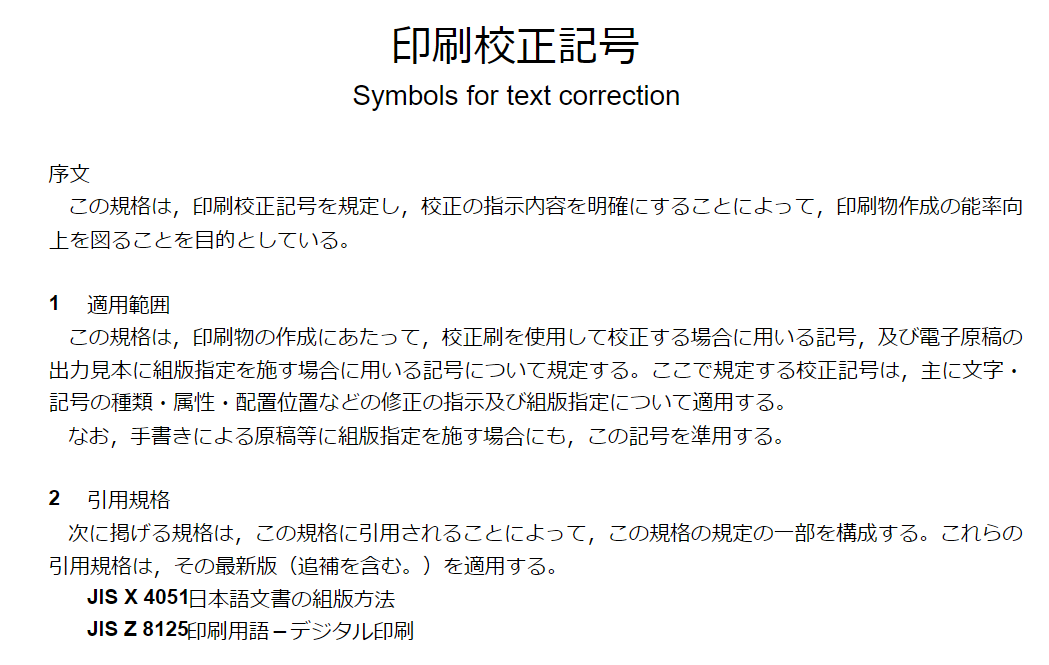

出版・印刷業界で用いられている「校正記号表」は、JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)をもとに再編集されたものです。普段よく目にする校正記号表は、JISの印刷記号表をまとめたものになります。

▼ JISの印刷校正記号表の詳細は、次のサイトで知ることができます。

> JIS Z 8208:2007 印刷校正記号 - Kikakurui

▼ 校正記号表は、日本印刷産業連合会のHPから購入することもできます。

> 印刷校正記号一覧(2007改正) 1セット(100部)

▼ 印刷校正記号表の歴史(日本印刷産業連合会より)

印刷校正記号は、JIS Z 8208-1965で規定されていましたが、活版組版時代に制定された規格であり、DTPの現場ではあまり知られていませんでした。40年以上の年月が経過した今日では、印刷校正記号の内容もコンピュータ組版に対応させた見直しが必要になり、改正を行いました。

平成19年1月22日“JIS Z 8208:2007 印刷校正記号”として官報に告示され、規格票が発行されました。

この印刷校正記号一覧は、JIS Z 8208:2007(印刷校正記号)に示されている校正記号とその使用例を日本印刷産業連合会が再編集したものでコンパクトに仕上げたものです。

【出典:一般社団法人 日本印刷産業連合会】

校正記号の使い方で共通する注意事項

校正記号には、すべてに共通する注意事項があります。文章が縦組みでも横組みでも、基本的に使い方は同じですが、微妙に違うところがあります。

現在、校正記号を使用している方なら一度は聞いたことがある基本的なことばかりですが、改めて見直してみると新たな気づきが発見できるかもしれません。

① 縦組み・横組み共通の注意事項

▼ 縦組み&横組み

✅ 校正の指示は、原則として赤色の筆記具を用いる(補足的な指示には青色を用いてもよい)。

✅ 書き入れる訂正の文字は、楷書で明瞭に、かつ印刷文字よりやや大き目に書く。

② 縦組みの校正記号での注意事項

▼ 縦組み

✅ 訂正のための引出し線は、縦組の場合、原則として右上方向に斜線を引く。

✅ 引出し線は、誤字を消すようにして、はっきり訂正箇所を示すように引く。誤字の直前・直後の訂正しない印刷文字に引出し線を掛けないようにする。

✅ 引出し線は、なるべく短く引くように心がける。また引出し線は、互いに交差させない。

✅ 書き込む訂正の文字は、なるべく印刷文字面を避け、近くの余白か、二、三行前の行間に書き入れるとわかりやすい。

③ 横組みの校正記号での注意事項

▼ 横組み

✅ 訂正のための引出し線は、縦組のように右上方向に書く方法もあるが、横組みでは行間に沿って左側または右側に引き、赤字を書くと見やすい。この場合、原則として左半分にある訂正は左側に、右半分にある訂正は右側の誤字に近い余白に書く。

✅ 引出し線があまり長すぎるのはよくない。引出し線が交差したり赤字が互いに相接触したりするのは避ける。

✅ 書き込む訂正の文字は、なるべく印刷文字面を避け、つとめて余白を利用する。

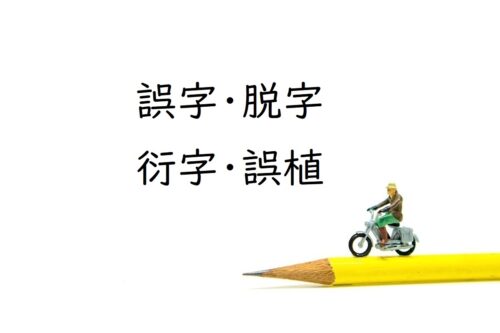

校正記号は誰のためのものか?

校正指示で入れる赤字は、明瞭で簡潔に相手に伝えなければいけません。

そのための決まりとして校正記号があります。

ですが、校正記号を知らない人も多いため、場合によっては校正記号に文を補足して伝えることもあります。校正者間では周知の校正記号も、相手によっては通じない場面もあります。

自分が入れる赤字や疑問出しは、誰が見るのかを考える必要があります。

伝わらなければ意味がないので、<誰に向けて>を意識することがコミュニケーションを上手く成功させるためのコツです。

対象がわかれば、必然的にコミュニケーションをとる方法も変わってきます。

- 校正記号だけで伝わるのか?

- 文章を補足したほうがいいのか?

- 絵や図で示したほうがいいのか?

伝達対象によって色々と工夫していく必要があります。

校正は一人作業ではない

校正の仕事は一般的なイメージとして、一人で黙々とする作業だと思われていることが多いです。ですが、企業に属している校正者はチームで仕事をすることがほとんどです。

他の校正者と相談したり、作業内容を共有したりとコミュニケーションを取る場面は結構多いです。他部署との連携も必須です。場合によっては、クライアントへ校正の提案をすることもあります。

また社内勉強会などの場面では、皆で起こりやすい間違いなどを共有することもあるので、活発にコミュニケーションを取っていく必要があります。

特にフリーランスの校正者は、自分一人で仕事の受け渡しなどをすべて行い、発注者(企業担当者など)と密なコミュニケーションが必要になってきます。

おわりに

校正作業では、訂正指示を記号や文字で伝えるため、相手に伝わらなかったり誤解を与えたりすることがあります。それが校正ミスへと繋がるケースもあります。

校正指示を入れるときは、まずは誰に向けて発するかを思い浮かべて、適切なコミュニケーション手段(=赤字の入れ方)を選択することが大切になってきます。

|

![]() > 日本エディタースクール出版部で詳細を見る

> 日本エディタースクール出版部で詳細を見る

> Amazonで詳細を見る

![校正記号一覧[校正記号の使い方・赤字の書き方で迷ったときに]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Printing-proofreading-symbols-List.jpg)

![文章の校正:5つの基本的な見方[文字に意識を集中させるコツ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/Basic-Text-Proofreading-Techniques-500x342.jpg)

![文章校正の実力テスト[校正力UPの練習問題]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/text-proofreading-exercises-500x338.jpg)

![【伝わる指示 vs 伝わらない指示】良くない校正指示と改善ポイント[いい校正者になる第一歩]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/07/good-and-bad-proofreading-instructions-500x333.jpg)

![[校正の落とし穴]正しい修正が新たな間違いを生む?! 連鎖する間違いを止める](https://kousei.club/wp-content/uploads/2024/06/Chain-of-proofreading-mistakes-500x333.jpg)

![文章校正ではなぜ一文字ずつ確認する必要があるのか?[タイポグリセミアが原因⁉]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/01/typoglycemia-in-proofreading-500x258.jpg)

![東京の校正会社まとめてみました[校正の依頼・校正の仕事探しに役立つ]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/List-of-Proofreading-Companies-500x338.jpg)

![大阪で校正会社や校正者を探す[どこに仕事を依頼する?どこに求人を出す?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/07/Proofreading-company-500x333.jpg)

![校正の仕事探しにおすすめの派遣会社3選[校正・校閲の求人]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/01/Temp-Agency-for-Proofreaders-500x333.jpg)

![校正記号をクイズで学ぶ![校正記号の基礎から応用まで勉強]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2020/10/Learn-proofreading-symbols-through-quizzes-500x334.jpg)

![校正・校閲セミナー&講座×6選[東京+全国オンライン開催]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Proofreading-seminar-and-online-course-500x375.jpg)

![校正のパタパタ(あおり校正)のやり方[動画で解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/05/Proofreading-Technology-500x333.jpg)

![文章校正記号:この記号の意味は?[イラストから記号の意味を逆引き検索]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-proofreading-symbol-in-prooreading-500x333.jpg)

![差し替えと差し換え:どっちの表記が正しい?[意味と違い簡単解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/02/Meaning-of-replacement-and-replace-in-proofreading-500x333.jpg)

![「夏季」と「夏期」の違いと使い分け[夏の季節か夏の期間]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/08/Difference-between-summer-and-summer-season-500x333.jpg)

![縦書き数字の表記方法[文章内での書き方]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/number-in-vertical-writing-500x333.jpg)

![「広がる」と「拡がる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/10/Spreads-and-Expands-500x333.jpg)

![校正の依頼メールで押さえておきたいポイント[例文あり]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2021/11/Email-request-for-proofreading-500x362.jpg)

![「止まる」「留まる」「停まる」の違いと使い分け[例文解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/09/Stop-and-stay-and-stop-500x333.jpg)

![沿う(沿って)・添う(添って)の意味と違い[使い分けのポイント解説]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2023/09/Difference-between-along-and-with-500x333.jpg)

![「等」と「など」の使い分け[漢字表記?ひらがな表記?]](https://kousei.club/wp-content/uploads/2022/07/How-to-use-etc.-500x333.jpg)